1学期

7月

7月30日(水)

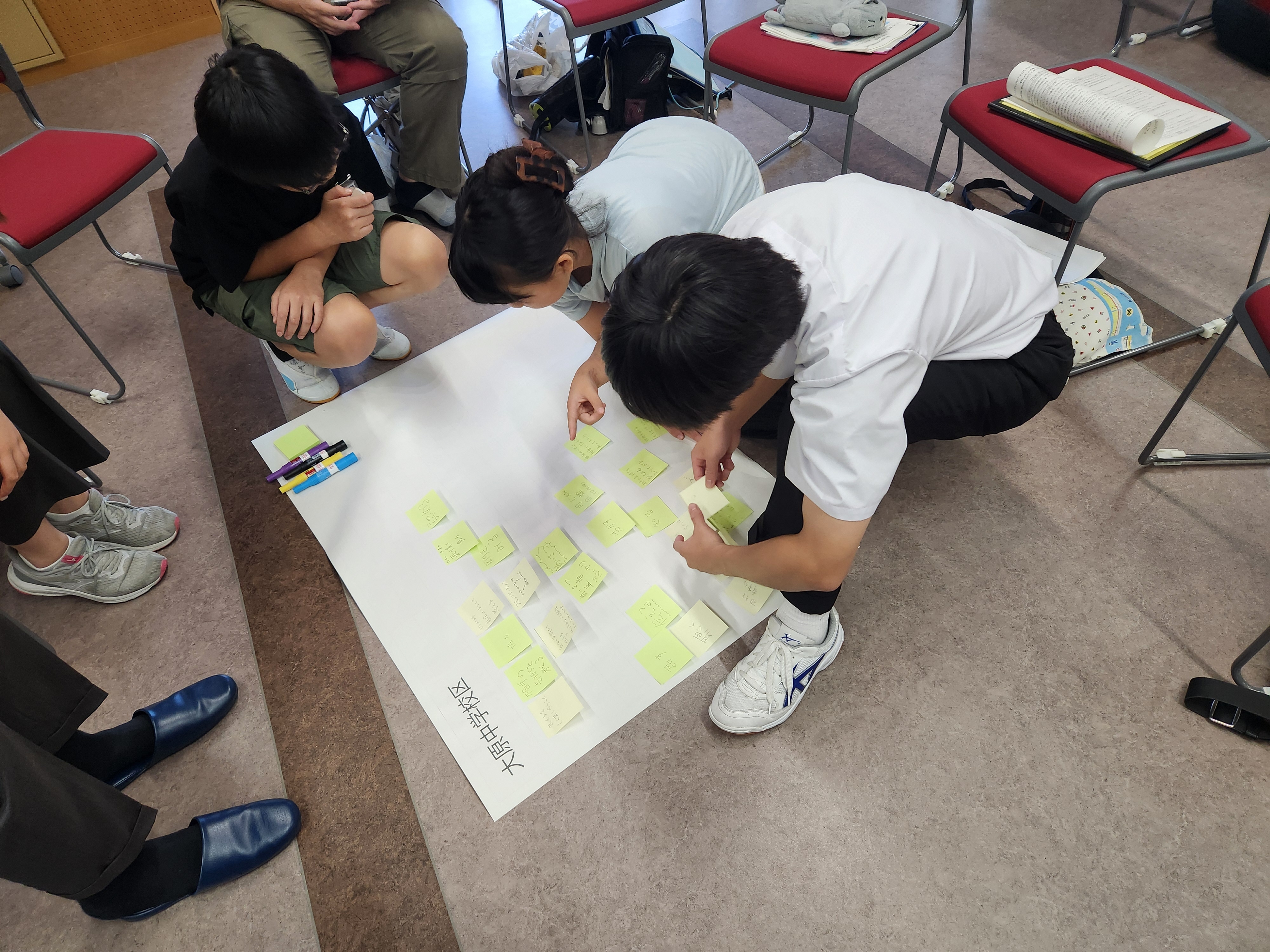

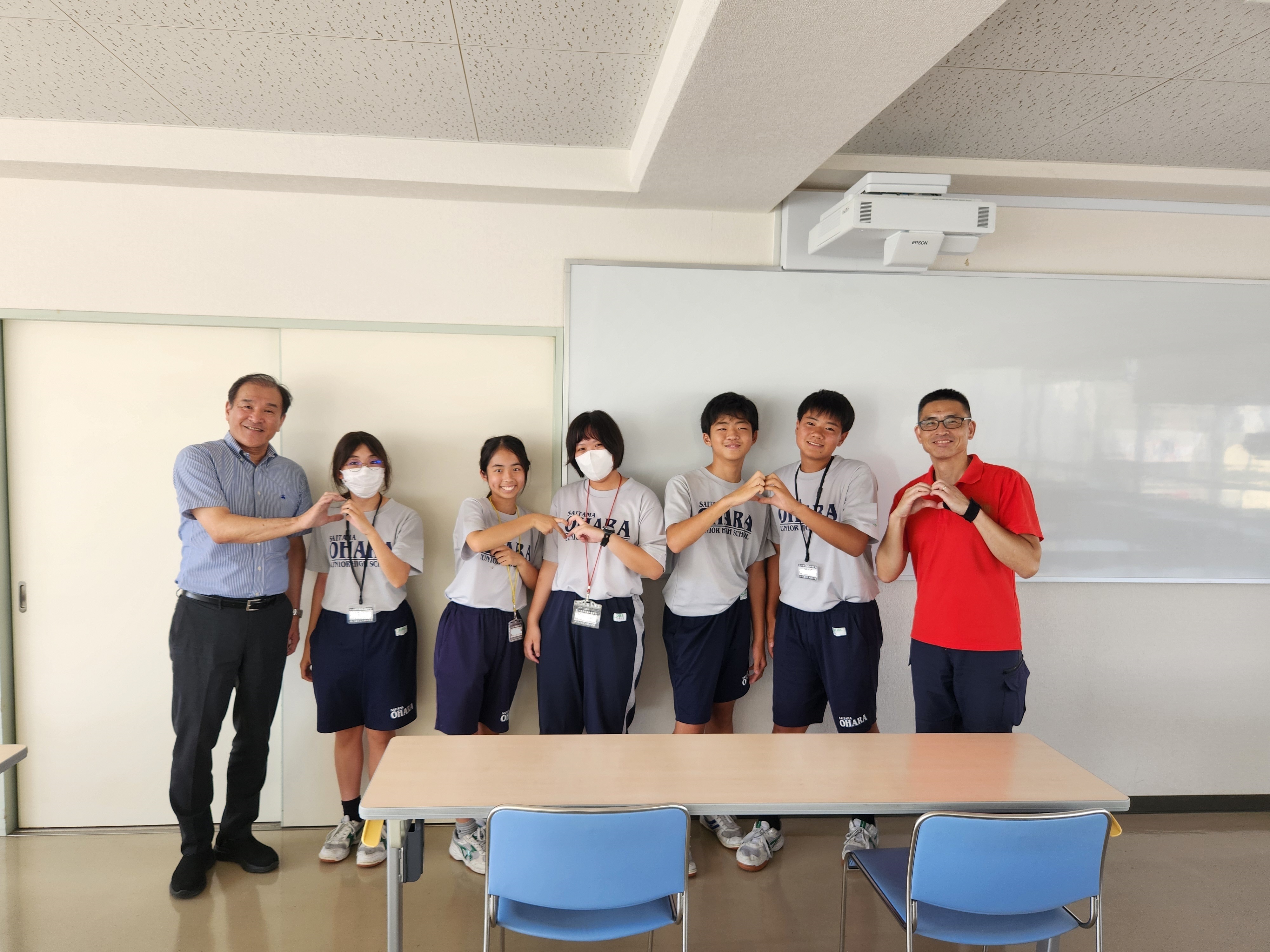

「さいたま市ストップいじめ!子どもサミット」が、大宮国際中等教育学校で開催されました。これは市内の全市立小・中・中等教育・特別支援学校の代表者と保護者、地域の代表者が一堂に会し、いじめの根絶について話し合いを行う催しです。今年は、それぞれの中学校区の学校が集まり、それぞれの学校の取組について紹介した後、いじめを根絶するために大切にしたい言葉は何にかということについて協議しました。大原中学校は校区内の上木崎小学校、針ヶ谷小学校の代表と話し合い、いじめをなくすためには、周りの人たちとたくさん話すことでお互いを知り、相手の心や立場を尊重しつつ、お互いに高め合っていける雰囲気をつくることが大切だという結論に達し、全体会でもしっかりと発表することができました。今回の発表内容は是非3校で共有し、この大原中学校区が全ての子どもたちにとって楽しく、安心・安全な地域となるよう、力を合わせていきましょう!

「コミュニケーション~話すことで知り、知ることで認められる~」大原中学校、上木崎小学校、針ヶ谷小学校の代表生徒・児童が、「ストップ!いじめ」を実現するために作成したメッセージ

7月29日(火)

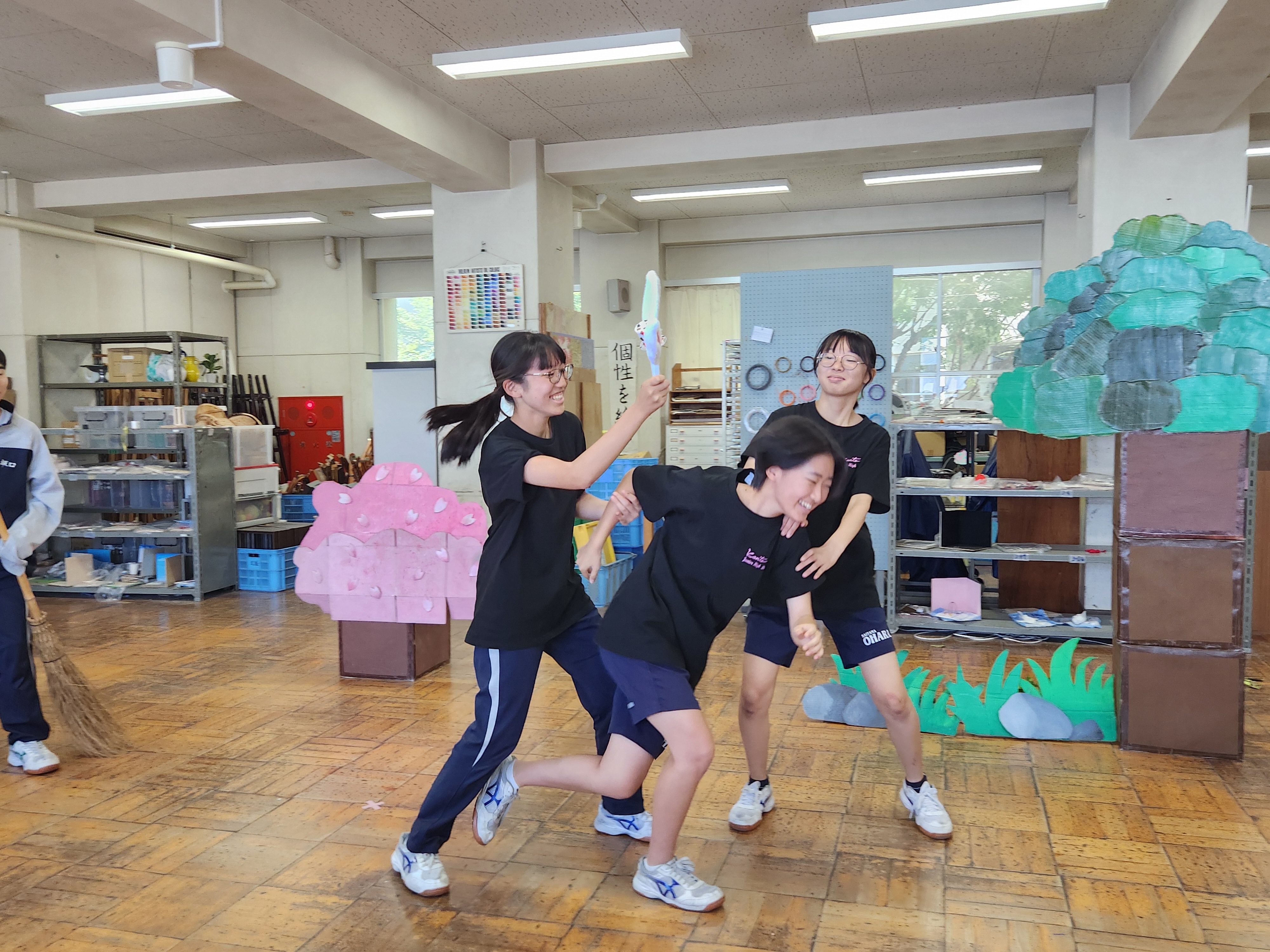

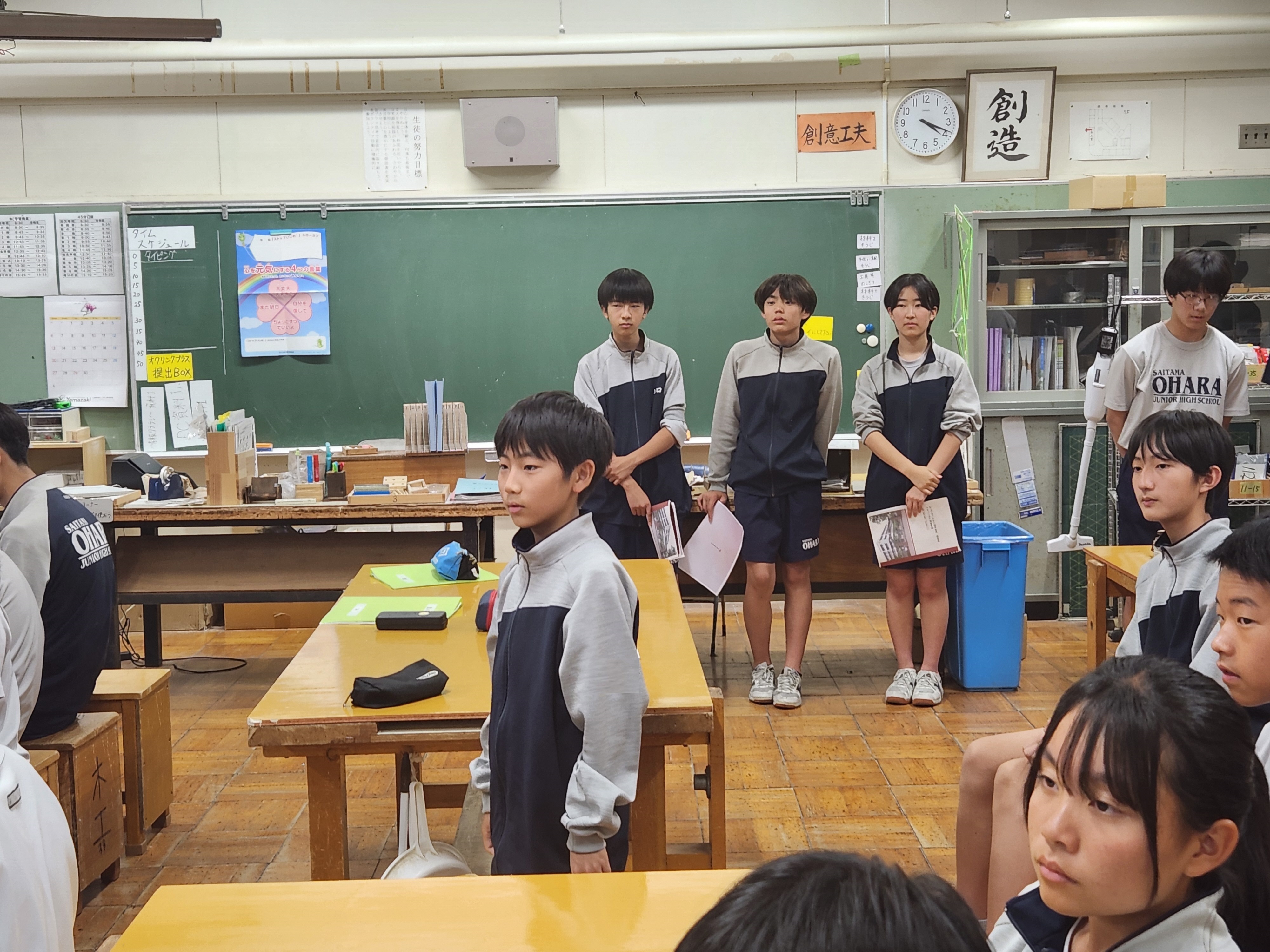

美術室では、演劇部の生徒たちが、8月2日に開催される中央大会に向け、最後の稽古をしていました。24日に行われた市演劇コンクールを勝ち抜き、見事中央大会進出を決めた演劇部。今年の演目は、「メタキタバトル」。部活動の全員加入が義務づけられた中学校で、生徒を厳重に取り締まる熱血生徒会と、自らの自由を勝ち取るために「メタ帰宅部」を作ろうとする生徒たちの熱いバトルを描いた青春ドタバタコメディです。24日、私も宮原コミュニティセンターでこの舞台を観させてもらいましたが、生徒たちがそれぞれの役に完璧に入り込んでいて、腹の底から笑って、またじっくり考えさせられる素晴らしい劇でした。役者の中でも人を笑わせるコメディは、演じ方がわざとらしくても棒読みでも観客の心をつかむことができない、非常に難しいドラマだと聞いたことがあります。それを自然に演じる演劇部の生徒たち、これまで本当に全力でこの劇に向き合ってきたことが伺えます。

演劇コンクール中央大会は、8月2日(土)、桜区のプラザウエストで開催されます。本校の登場は昼頃になる予定です!

「喜劇で一番難しいのは愚か者の役だが、その役は、愚か者にはできない」ミゲル・デ・セルバンテス(スペインの作家)

7月26日(土)

学校総合体育大会男子テニスの県大会が彩の国くまがやドームで行われました。本校は2回戦から登場しましたが、さいたま市1位の実力そのままに、粘り強いラリーを続けながら、その中で効果的に力強いスマッシュを立て続けに決め、見事初戦を突破!続く3回戦も勝利し、ベスト8進出を果たしました!準々決勝で強豪と対戦し、惜しくも勝利とはなりませんでしたが、28日に関東大会決定戦に臨むこととなりました。最高の仲間たちと最高の夏をとことん楽しんでください!

夕方、皇山自治会の納涼祭が、聖フランソア幼稚園の園庭で開催されました。本校からもたくさんの生徒がボランティアとして参加。昼過ぎに集会室に集合し、踊りの師範の方から「浦和踊り」の振り付けを教わっていました。私が小学生の頃、旧浦和市の小学生は必ず「浦和踊り」を運動会で踊ったものです。納涼祭では、踊りだけでなく焼きそばの出店などでも生徒たちが積極的に手伝い、地域の方たちに大いに喜ばれていました。ボランティア以外にも大勢の生徒たちが訪れ、大変な賑わいの中、楽しい時間を過ごすことができました!

「人生はお祭りだ。いつもどこかでおはやしがなっている」寺山修司(劇作家)

7月23日(水)

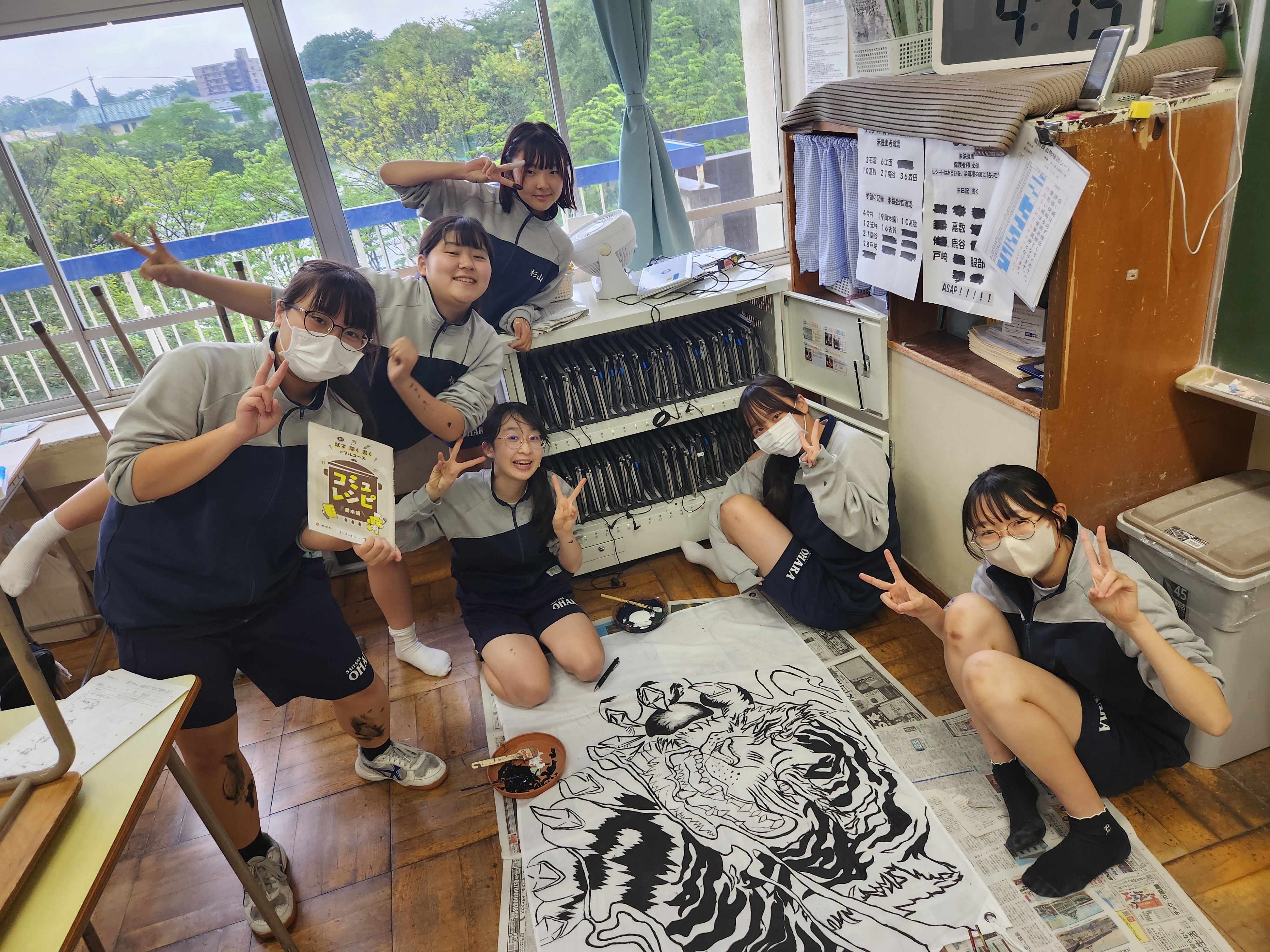

美術室では、美術部の生徒たちが市の美術部展に向けて、作品の製作に励んでいました。美術室の中は油絵のにおいであふれていました。生徒たちが描く絵はどれも独創的な世界観に満ちていて、それがとても鮮やかな色彩で表現されていました。普段明るくキャッキャとしている生徒たちの手から、こんなに繊細でこんなに味わい深い作品が生み出されていることに驚かされると同時に、子どもたちのもつ無限の可能性を感じずにはいられませんでした。さいたま市立中学校美術部展覧会は、8月20・21・22日の3日間、さいたま市文化センター展示室で開催される予定です。是非大勢の方にご覧いただきたいと思います!

「内なる声が『おまえには描けない』と言ったら、何としても描け。そうすれば何も言わなくなる」ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ(オランダの画家)

7月22日(火)

学校総合体育大会バレーボール女子県大会が本庄市のカミケンシルクドームで行われました。本校は1回戦に出場し、第1セットを先取したものの、その後は相手チームにリードを奪われる展開に…。第3セット、一時はかなりの点差をつけられましたが、彼女たちのお家芸とも言うべき土壇場の猛チャージをみせ、後一歩というところまで追い詰めました。残念ながら1-2で2回戦進出とはなりませんでしたが、この仲間たちと、最後に県大会という大舞台まで来られたことを誇りに思い、胸を張って、次のステージに進んでもらいたいと思います。試合終了後、泣き崩れる選手たちに、会場からは惜しみない大きな拍手が送られていました!

「悔しいって気持ちだって、そこで立ち止まりさえしなければ、きっとその先は『楽しみ』でしょ?」木村沙織(バレーボール選手)

7月18日(金)

70日に渡った1学期も今日で終わり。オンラインで終業式が行われました。最初に学校総合体育大会などの表彰が行われましたが、今日もたくさんの生徒が表彰され、今学期、大原中の生徒が様々な場面で活躍した様子を改めて伺うことができました。生徒指導担当と部活動担当の先生からそれぞれ、夏休みの生活について指導があった後、いよいよ各担任から通知表が生徒一人ひとりに手渡されました。校長からは、1学期を振り返って、「波をどちらに向けるかは君たち次第だ」という話をさせていただきました。誰かが「最初の一人」として、その行動をプラスの方向に向けるかマイナスの方向に向けるかで、どちらへも大きな波になって広がっていくということが分かった1学期でした。2学期は、大原中の生徒たちが心を合わせて「全員が楽しめる、全員を楽しませる」学校づくりを実現させていきたいと思います。明日から長い夏休みが始まります。健康に気を付け、規則正しい生活を心がけ、2学期元気に会いましょう。「夏休みの一番楽しい日は、その前日だ」という言葉があります。今日夏休みに向け心に誓ったことを是非実現させてください!

「君が探せば、どこでだって波は起こせる」ジェリー・ロペス(アメリカのプロサーファー)

7月17日(木)

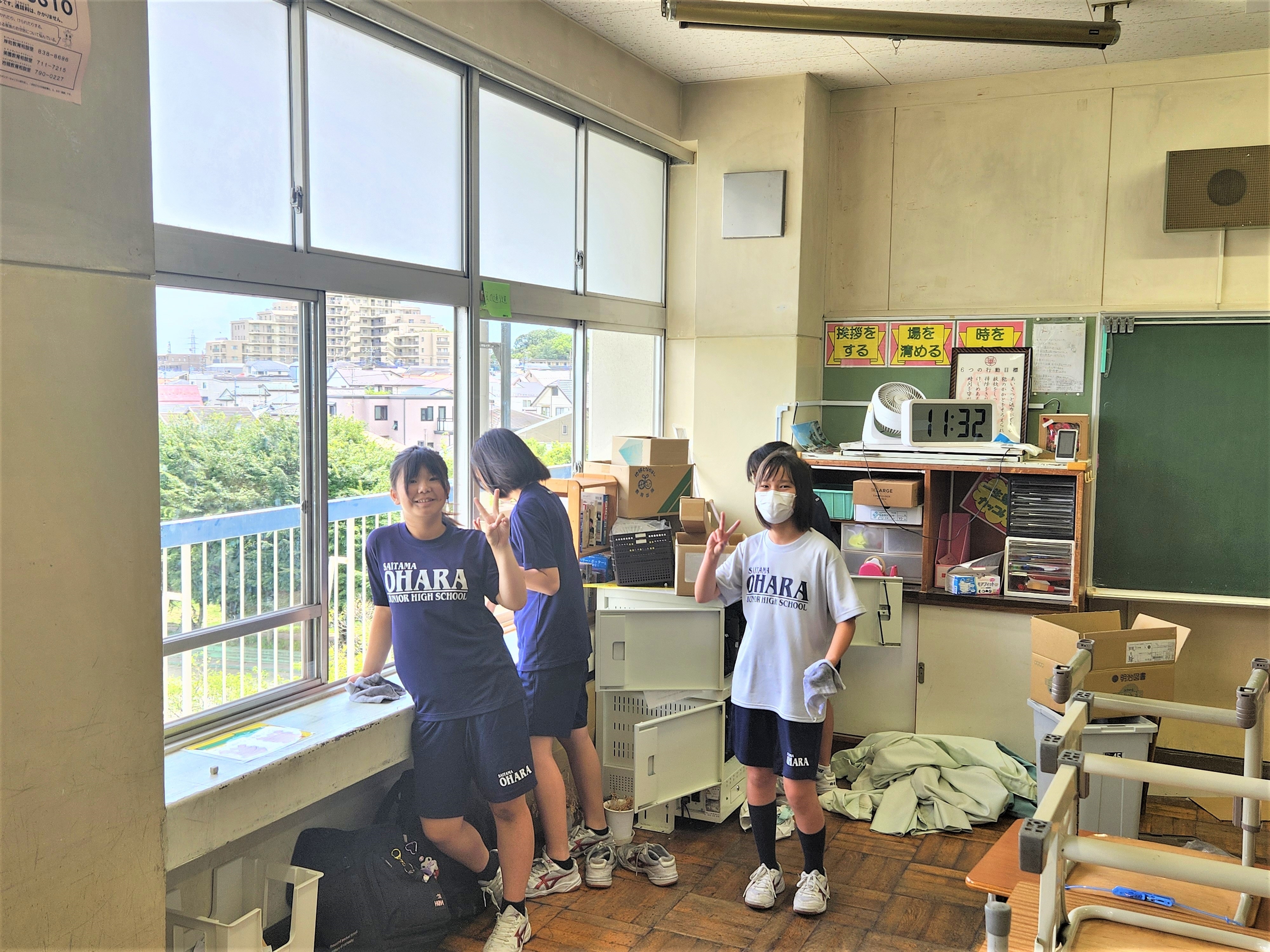

1学期も残り2日となりました。今日は全校生徒で学校の大掃除です。普段清掃しない天井や窓枠なども、スポンジなどを使ってすみからすみまできれいにしました。びっくりするほどの綿ごみを見つけた生徒が悲鳴を上げる場面も見受けられ、慌ただしかった1学期がいよいよ終わるのだということを実感させられました。明日の終業式に向けて、今学期撮りだめた写真をもう一度見返してみると、入学式に始まり修学旅行に体育祭、未来くるワークと本当にたくさんのことがありました。4月当初と比べても生徒の顔つきが変わっていることに気付かされ、たった3か月とはいえ、生徒たちにとっては非常に大きな意味をもつ3か月だったのだろうと感じます。さあ、明日は終業式。気持ちよく夏休みを迎えられるよう、最後まで気を引き締めていきましょう!

「そうじは、パレードやアトラクションを演出するための舞台づくりなんだ」ウォルト・ディズニー(アメリカのアニメーション作家)

7月16日(水)

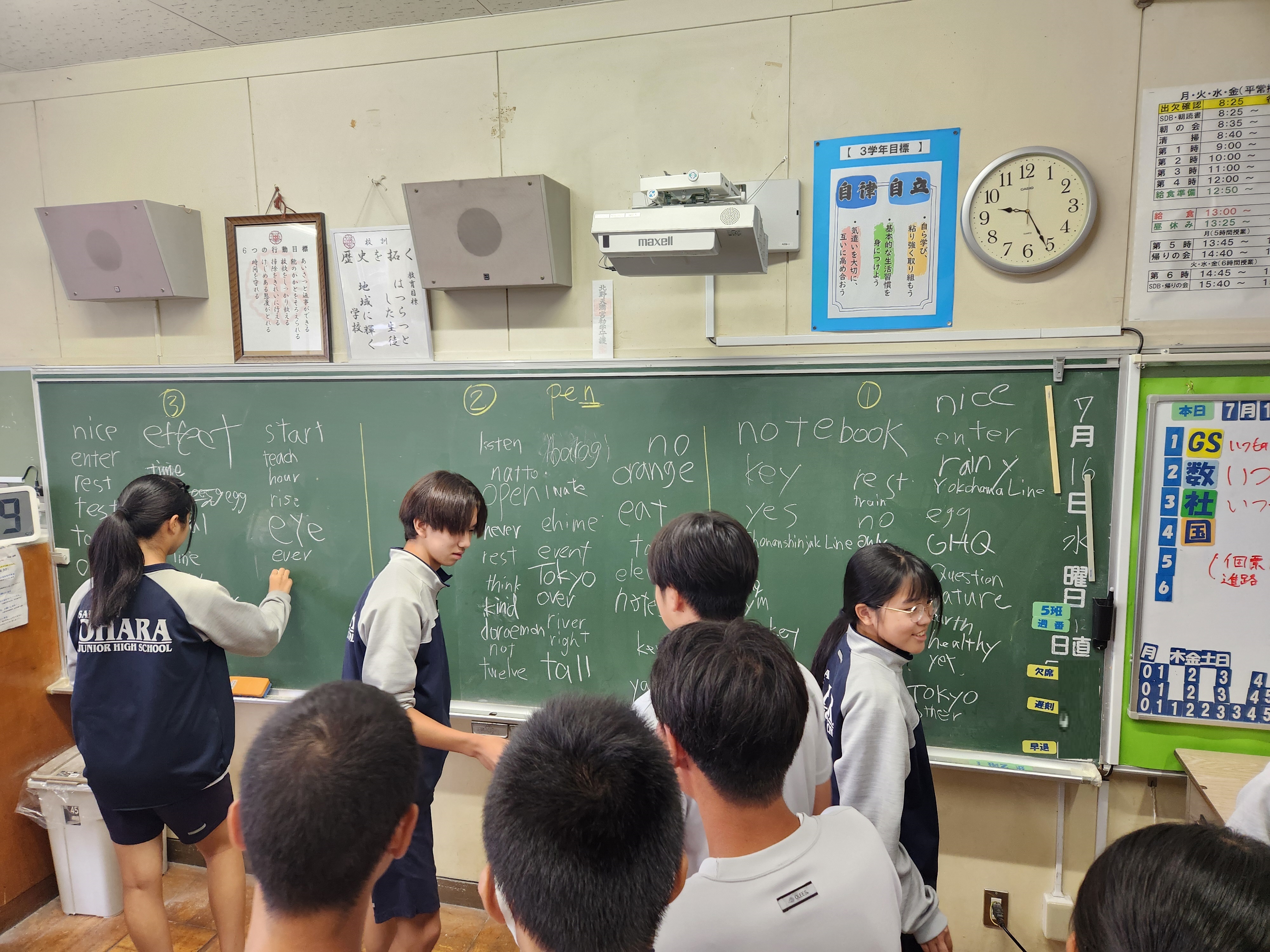

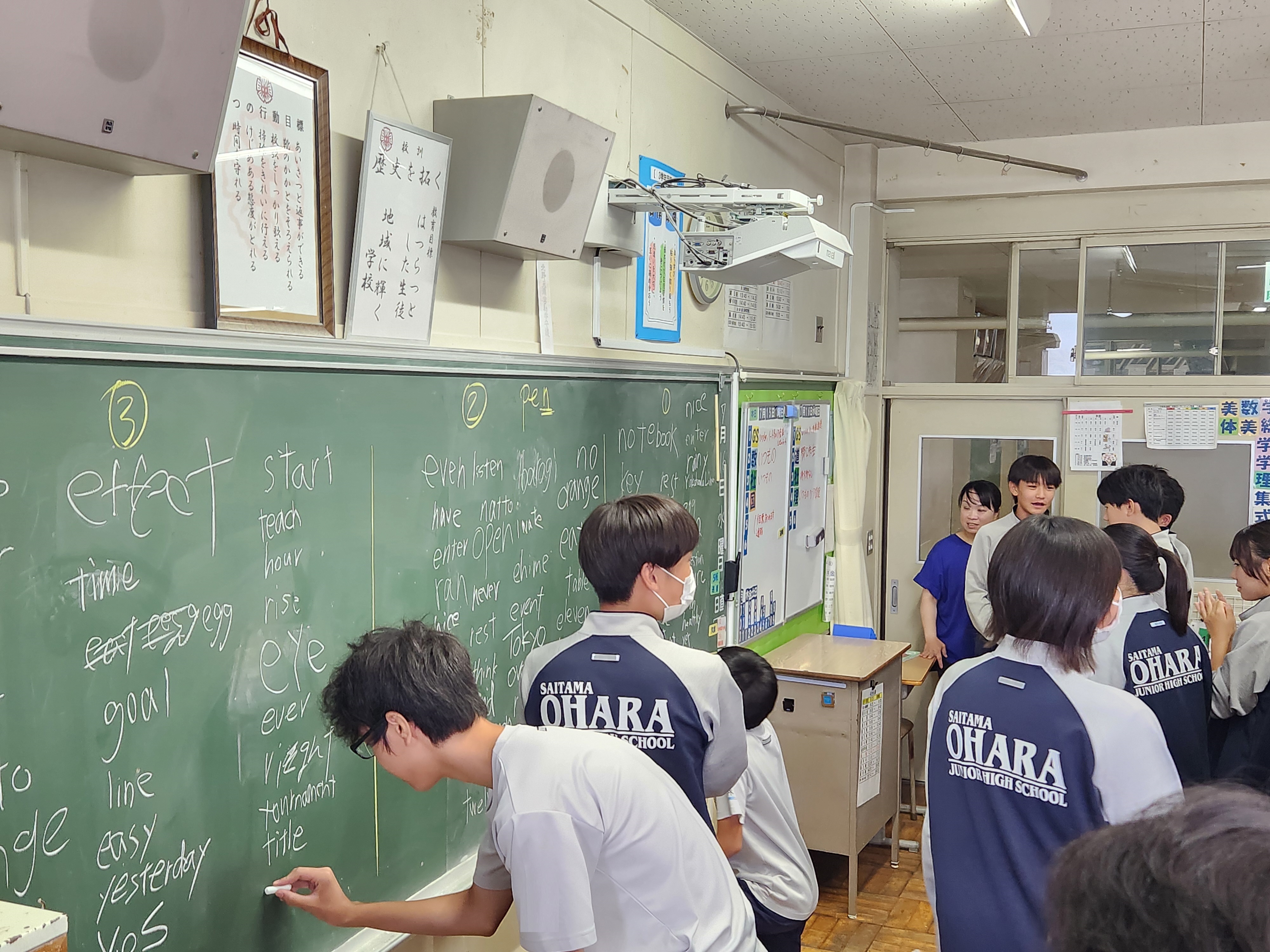

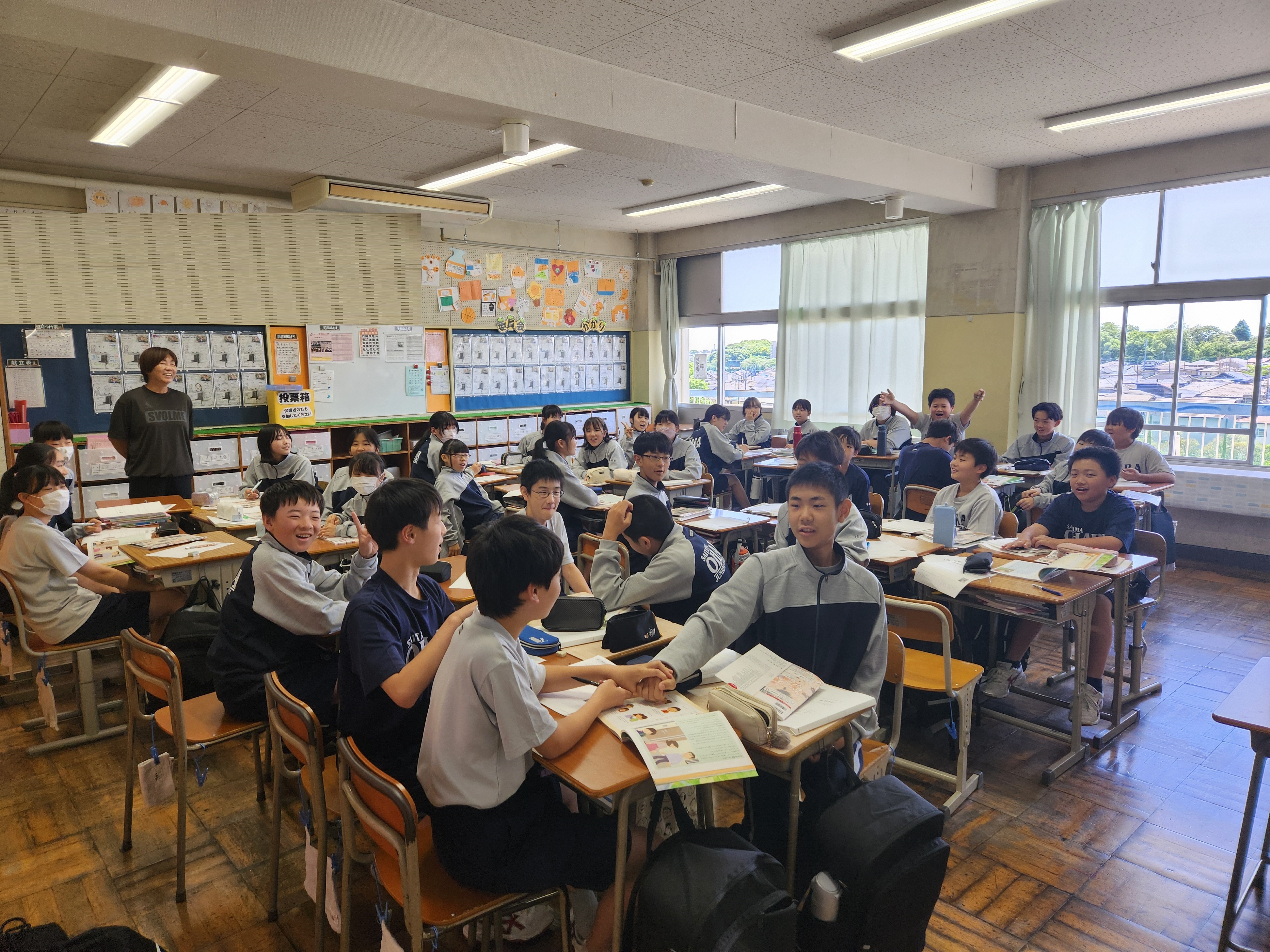

今日も3年生の教室から歓声が聞こえて来たので、また「ババ抜きか?」と思って教室へ。なんと今日は、「ババ抜き」ではなく、「しりとり」をやっていました。しかも英語で!グループ戦で一人が単語を書くと、その最後のスペルから始まる単語を次の生徒が書いていきます。グループからは少しでも早く次の生徒に回せるよう、たくさんの指示が飛んでいました。昨日の数学もそうですが、楽しく学んだことって、意外と覚えているんですよね!

今日は給食最終日。定説どおり、「給食はカレーに始まりカレーに終わる」。スパイスの効いた夏野菜カレー。教室では、「いただきます」と同時に、生徒たちがカレーの食缶に群がっていました。美味しいカレーライスを笑顔でほおばる生徒たちの姿を見ていると本当に癒されます。1学期間美味しい給食を提供してくださった調理員の皆さん、本当にありがとうございました。2学期もよろしくお願いします!

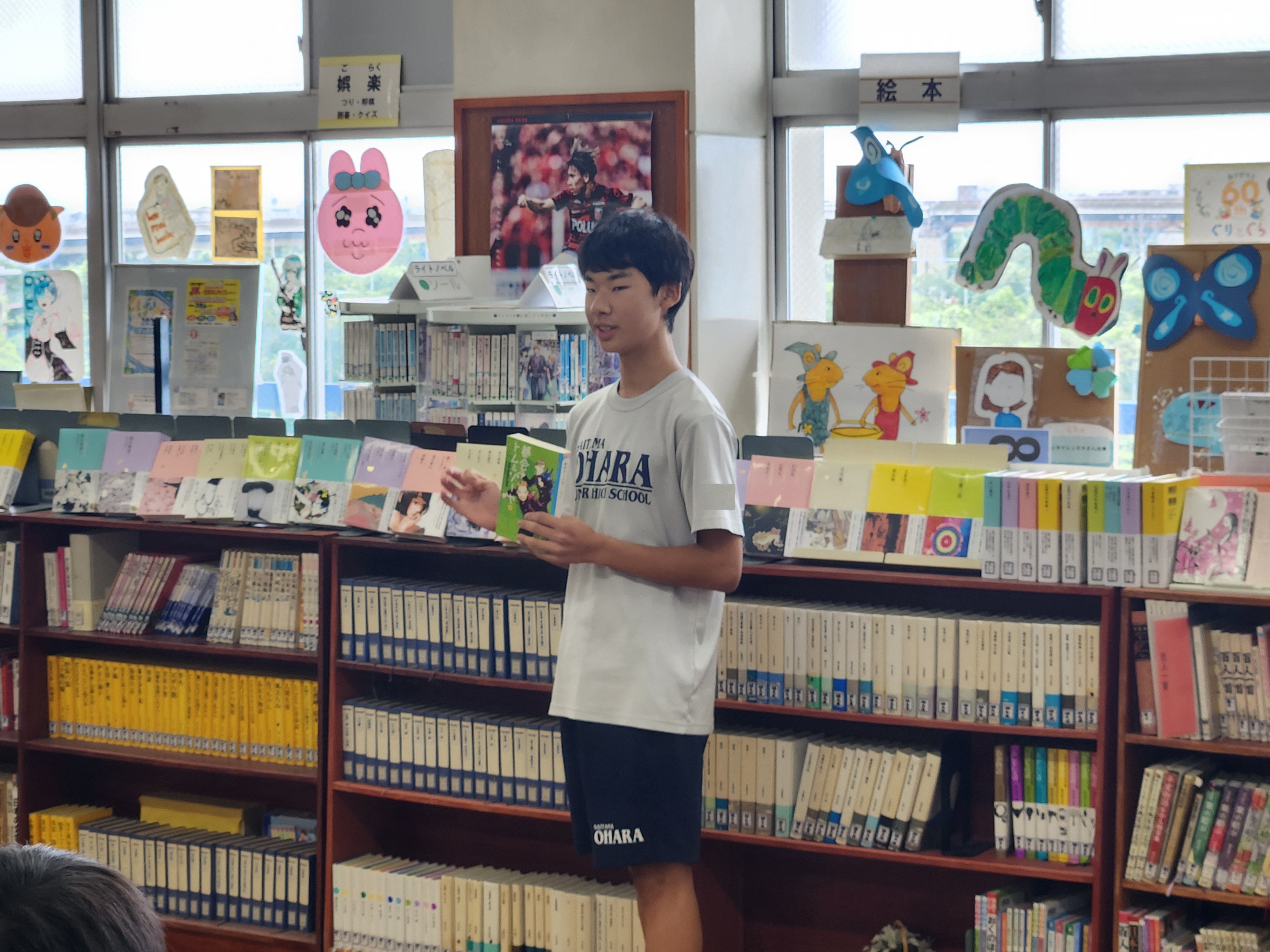

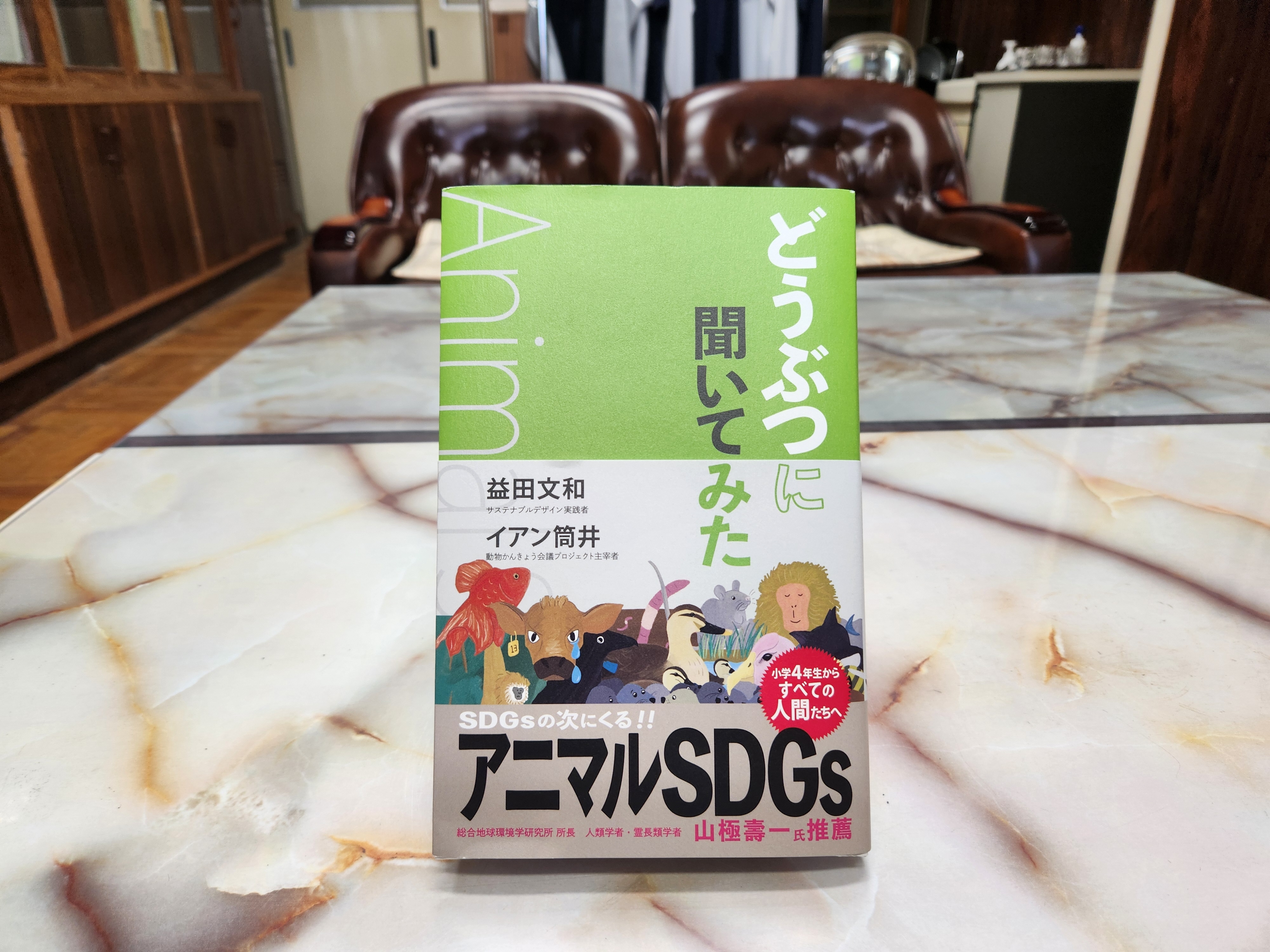

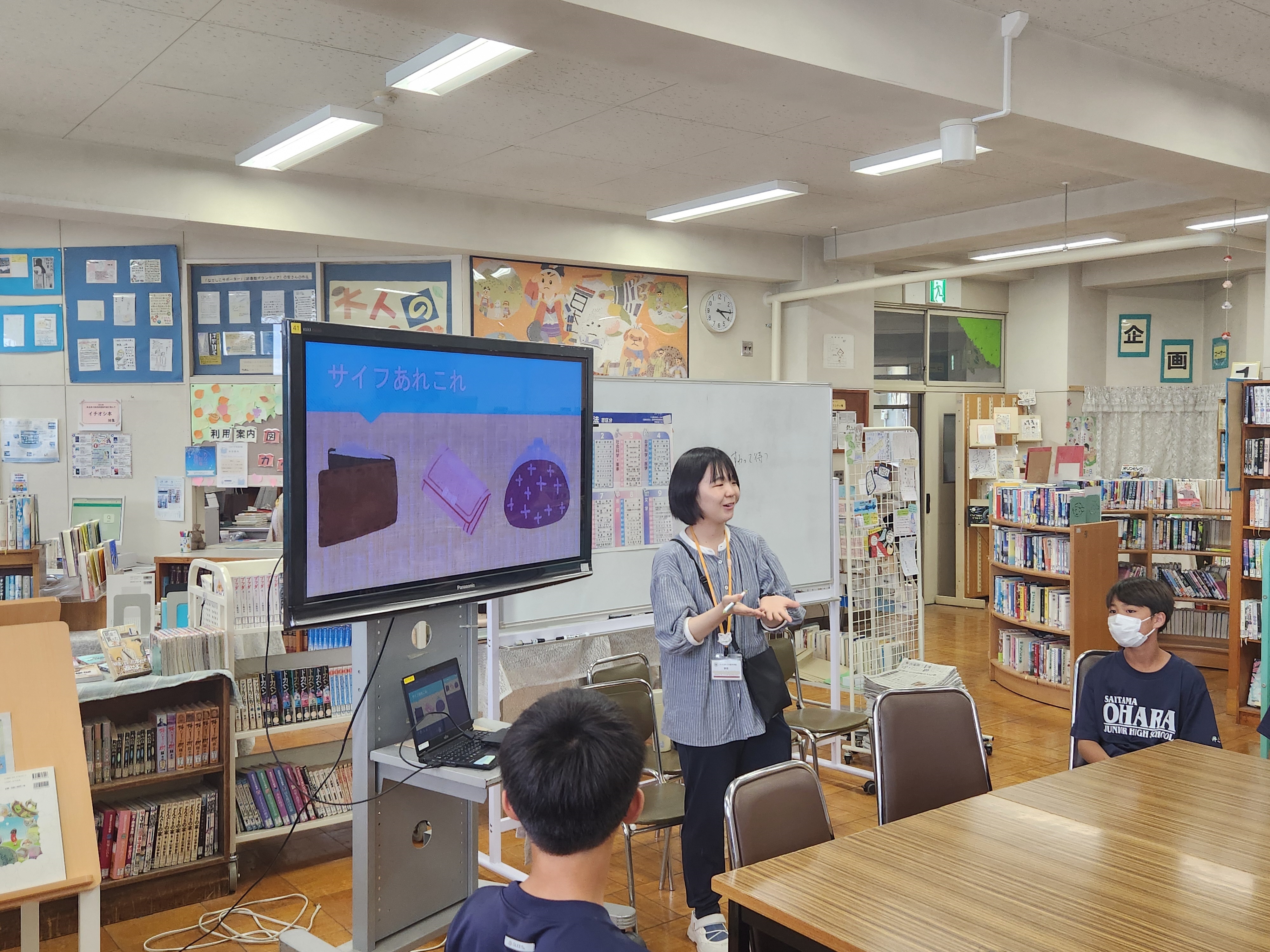

放課後、図書委員会の主催で、「ビブリオミニバトル in Ohara」が開催されました。ビブリオバトルは、知的書評合戦とも呼ばれ、お薦めの本を紹介し、フロアの人たちが一番読みたいと思わせた者の勝ちという「バトルゲーム」です。今回は各学年の代表3名が前に出て、それぞれが自信をもって薦める本の紹介を行いました。3人とも「伝えたい!」という思いが全身から出ていて、素晴らしい発表でした。また、フロアの生徒たちからも次々と鋭い質問が飛んでいました。「本気で伝えたい!」という思いと「本気で知りたい!」という思いがぶつかり合った、素晴らしい発表でした!

大原中学校の学校図書館には、毎日たくさんの生徒が訪れます。これからも学校における情報の起点として、多くの生徒に親しんでもらいたいものです!

「一人ひとりに天の使命があり、その天命を楽しんで生きることが、処世術の第一要件である」渋沢栄一(実業家)

.jpg)

7月15日(火)

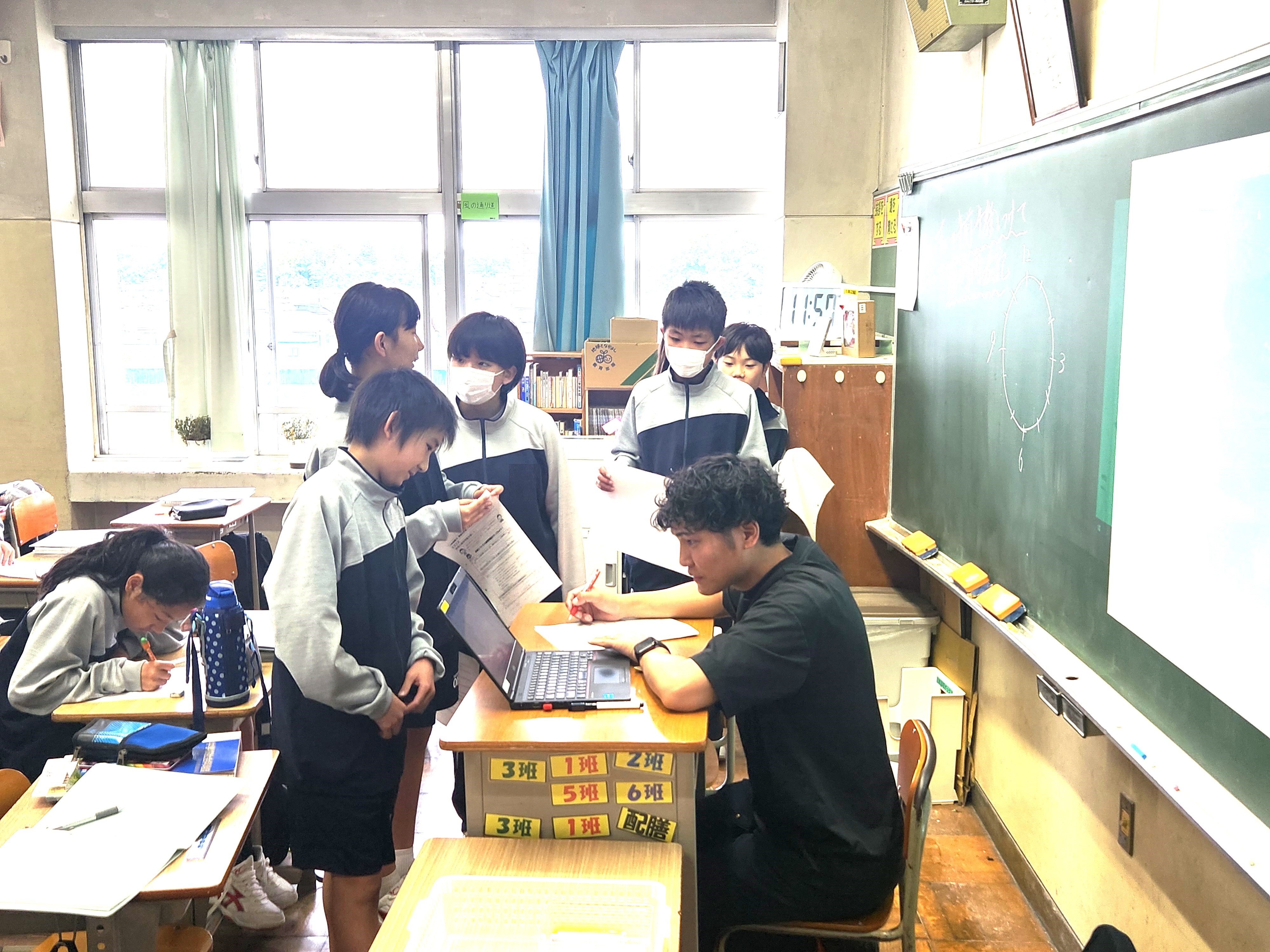

3年生の廊下が賑やかなのでのぞきに行ってみると、なんとトランプのババ抜きで遊んでいるではありませんか!「これは何事」と思って教室の中に入ってみると、実は数学の授業で平方根の学習をしているところでした。よく見るとトランプの数字が平方根になっています。二枚合わせて整数になったら、そのペアのカードを捨てていくのだそうです。今の世の中、デジタル化だけでなく、楽しく学べるような工夫が随所に施されているのですね。自分が中学生の時にこんな便利なアイテムがあったら、その後の人生が変わっていたかもしれません。

昨日のテレビ局に続いて、今日は、本校の学校図書館の取組について、教育誌の取材を受けました。大原中では、ビブリオバトルや館長cafe、絵本作家の武田美穂さんとの交流など、「学校図書館から学校を変えていく」取組が多くされています。そうした取組の真髄について、学校図書館司書や国語科の先生が、かなり突っ込んだインタビューをされていました。どんな誌面で紹介されるのか楽しみです!

今日から午前中短縮授業です。放課後、今日取材を受けたその館長cafeが開かれました。先日開始5分で雷のため中止となった、そのリベンジです。校長と事務の先生が生徒の身の回りにあるもの(学習机から学校丸ごとまで…)がいったいいくらで手に入るのかについて考えるところから始まって、国家予算にいたるまで話が及び、お金をとおして、「人の幸せ」の在り方について学びました。

「退屈は好奇心で治せるけど、好奇心を治す薬はない」ドロシー・パーカー(アメリカの詩人)

7月14日(月)

いよいよ1学期最後の週になりました。今日は、今学期最後の生徒委員会が行われました。緑化委員の生徒たちは、プランターや花壇の雑草採りをしています。夏休みに入ってからも、大原中学校を訪れる人たちに気持ちよく過ごしてもらえるよう、一本一本丁寧に雑草を抜いていました。大原中は土がよいのでしょうか、雑草も育ちがずいぶんよいように感じられますね。

放課後、テレビ局の取材が行われました。テレビ局の取材班が生徒にインタビューをしたり、部活動の様子や校舎を撮影したりしていました。まだ何の番組かはお話しできませんが、放送日が決まったら皆さんにもお知らせします。どうぞお楽しみに!

「テレビの取材より、県大会の方が緊張しました!」テレビのインタビューを受けた生徒

7月11日(金)

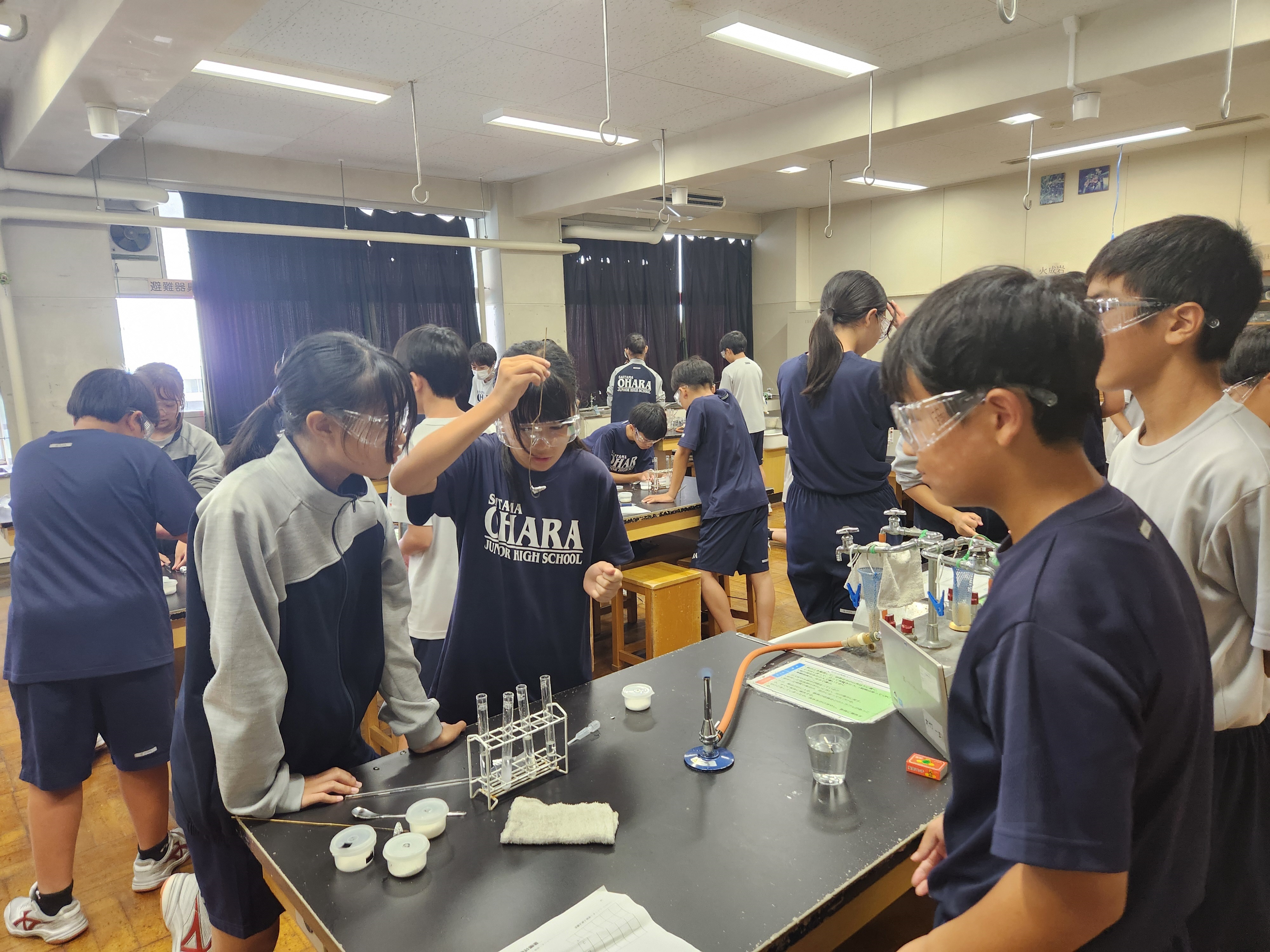

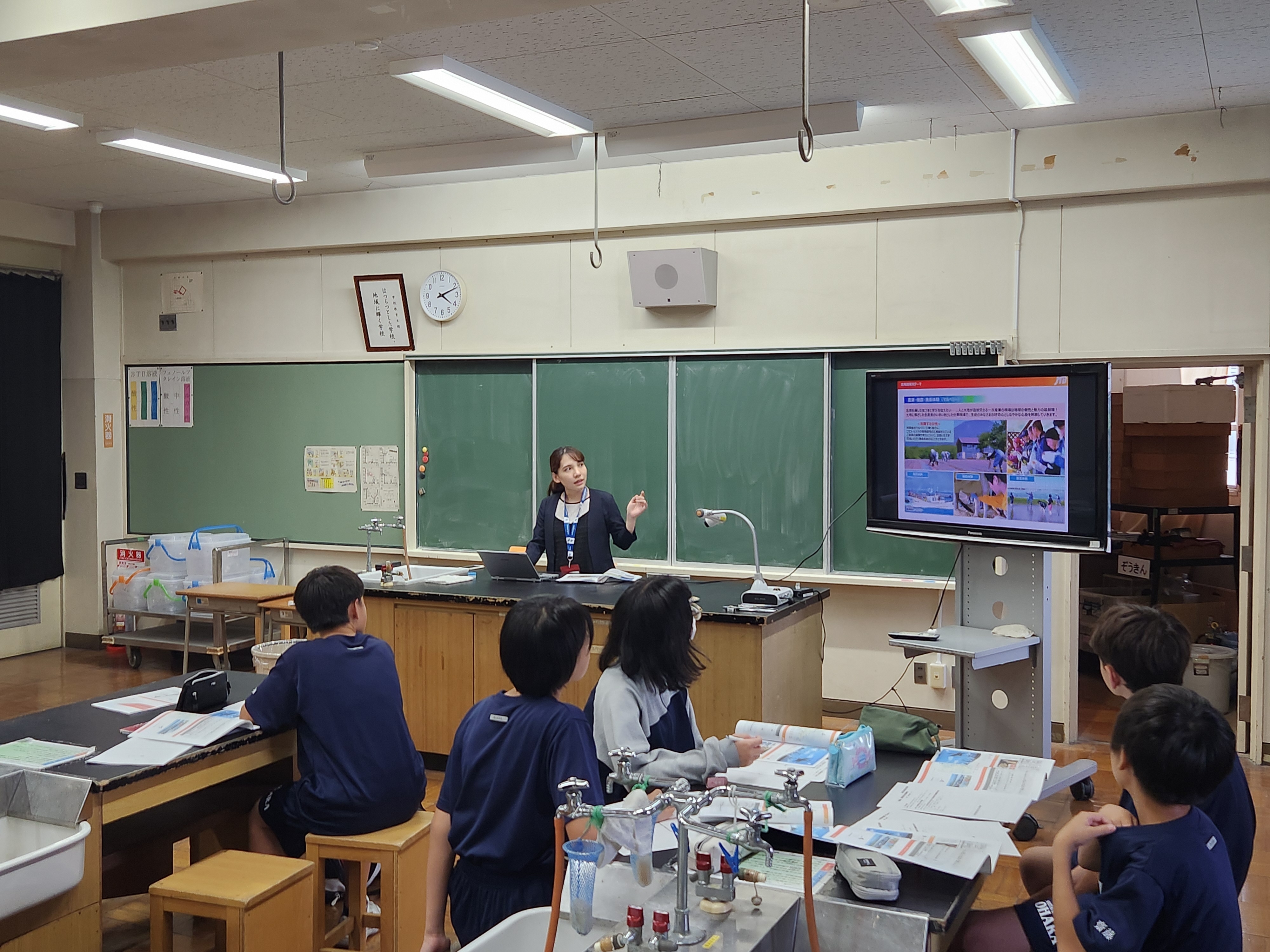

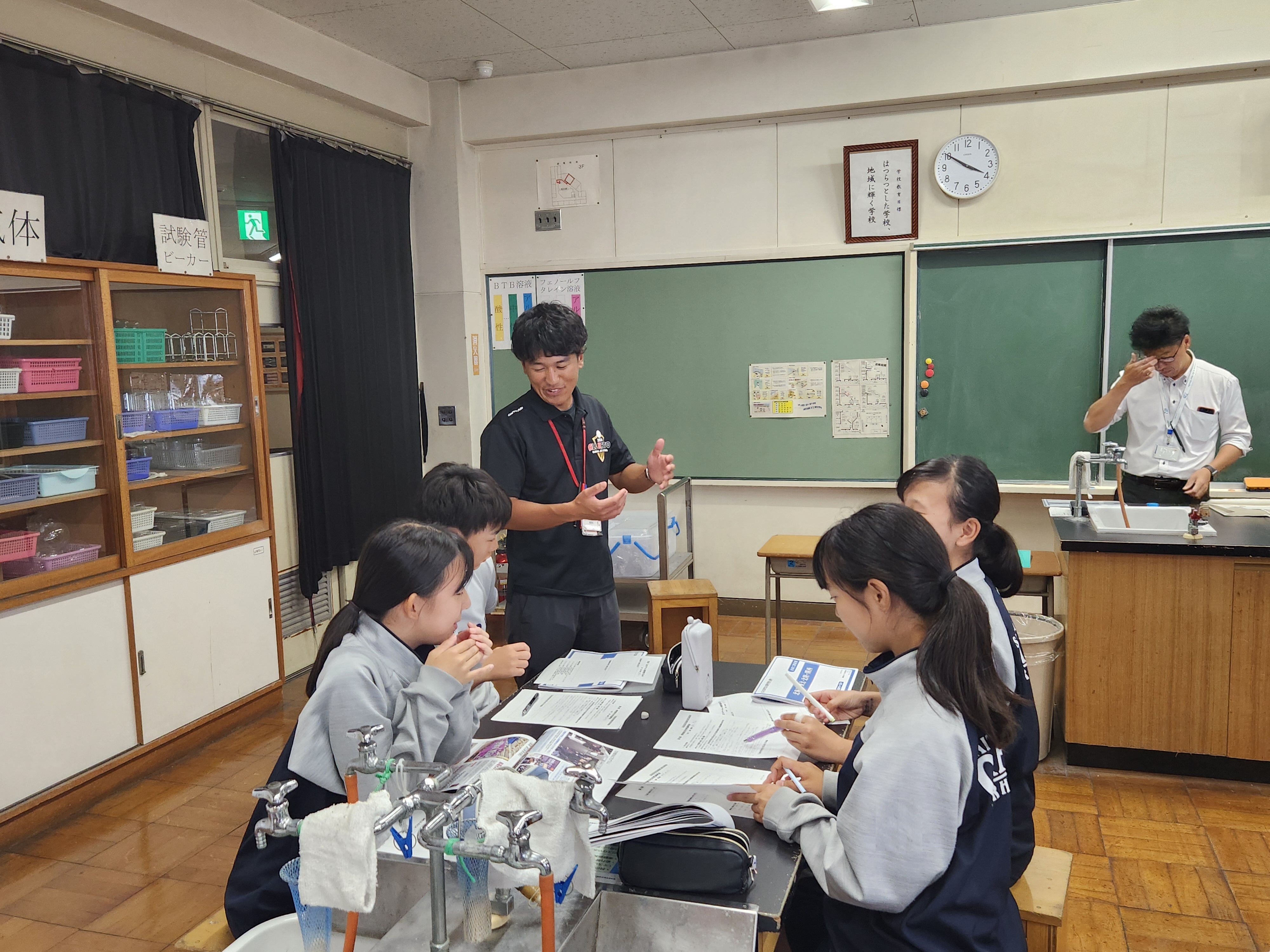

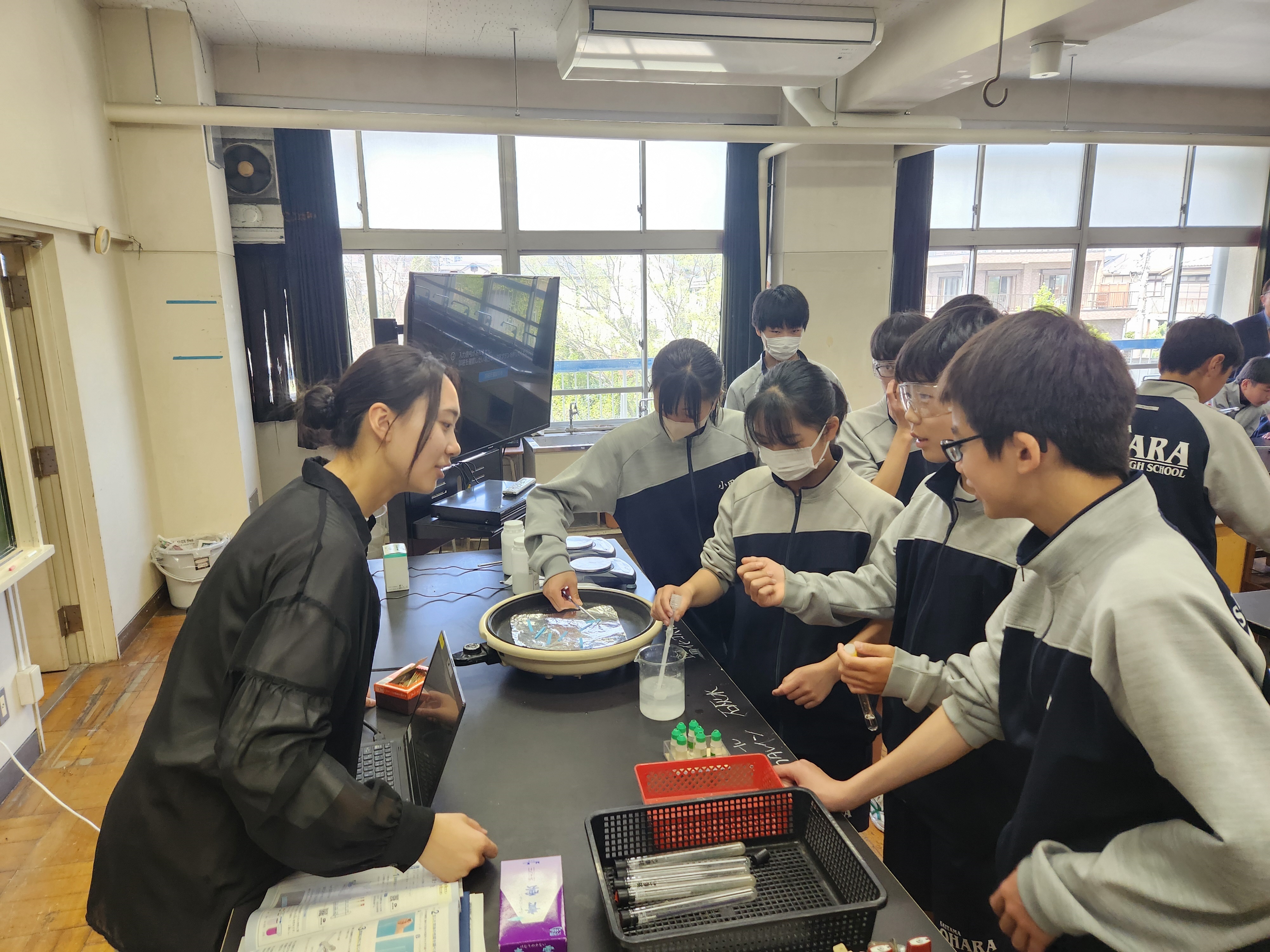

先日、1年生理科の授業で「塩と砂糖と片栗粉を見分けるにはどうすればよいか」について話し合っていたクラスが、実際に燃焼させたり結晶を顕微鏡で確認したりしながら自分たちの考えが正しかったかどうかについての検証を行っていました。自分の考えを言葉にして、仲間に広め、そして検証するという作業は成功するにしても失敗するにしても、それが貴重な経験になりますよね!

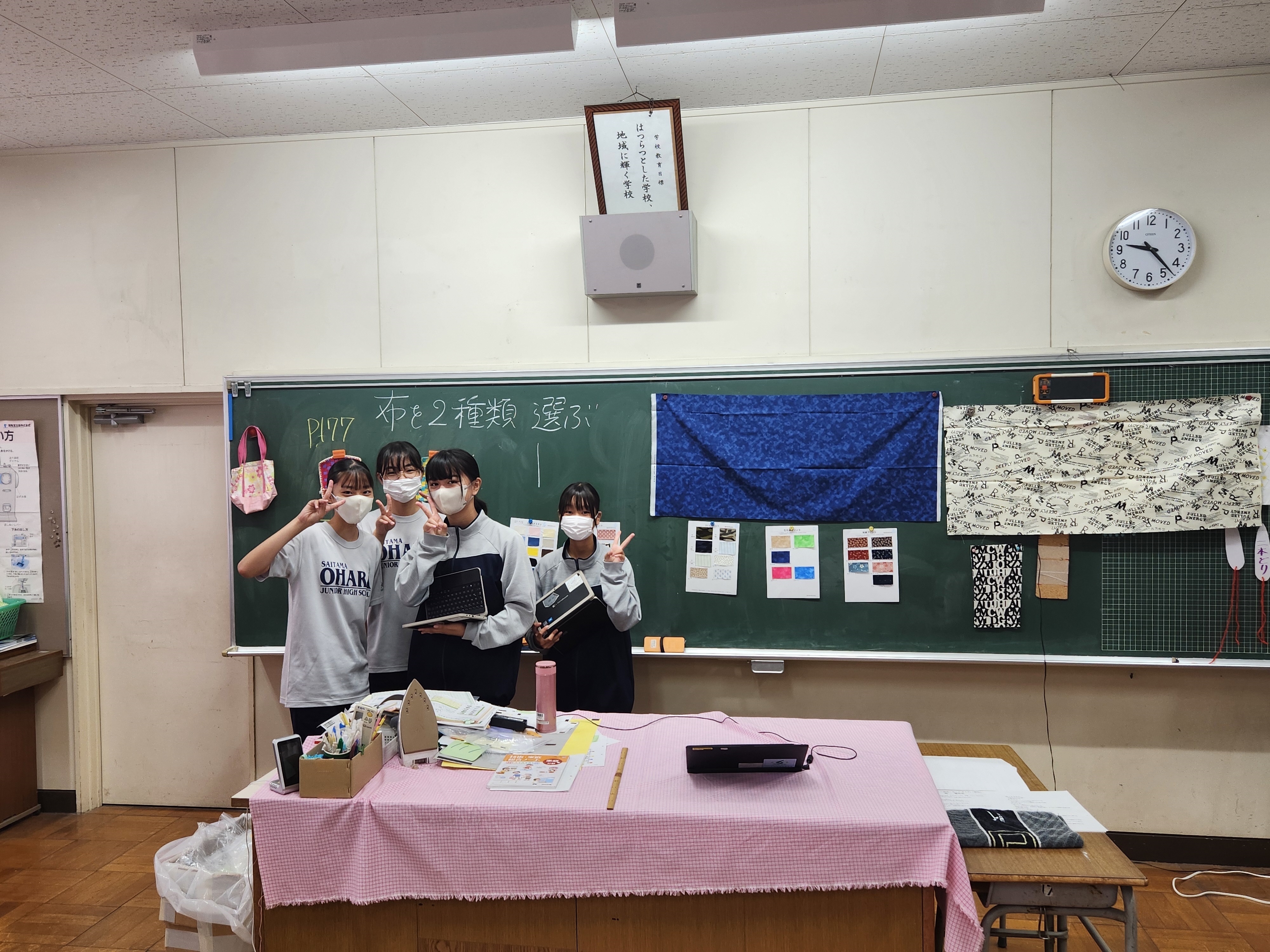

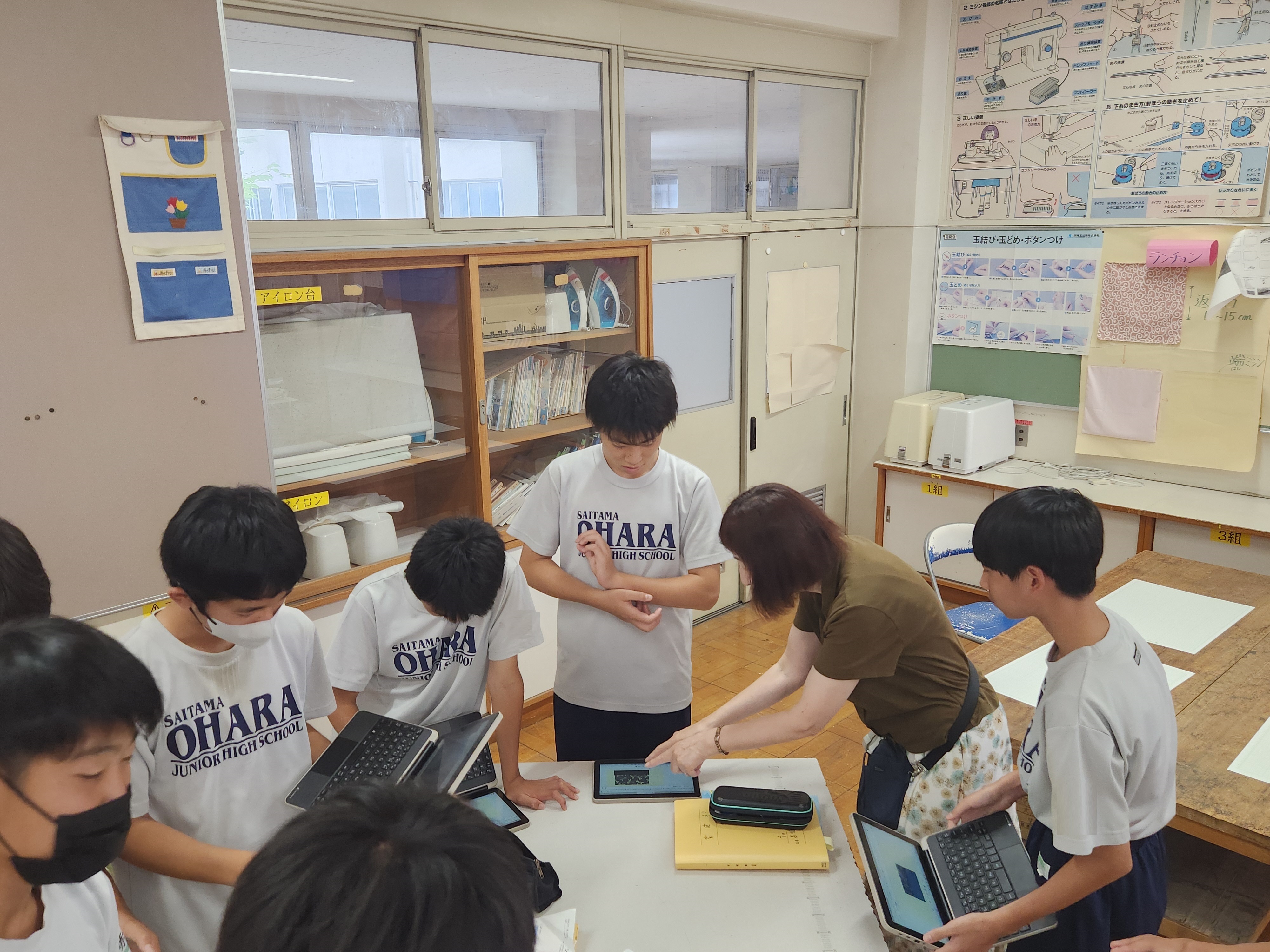

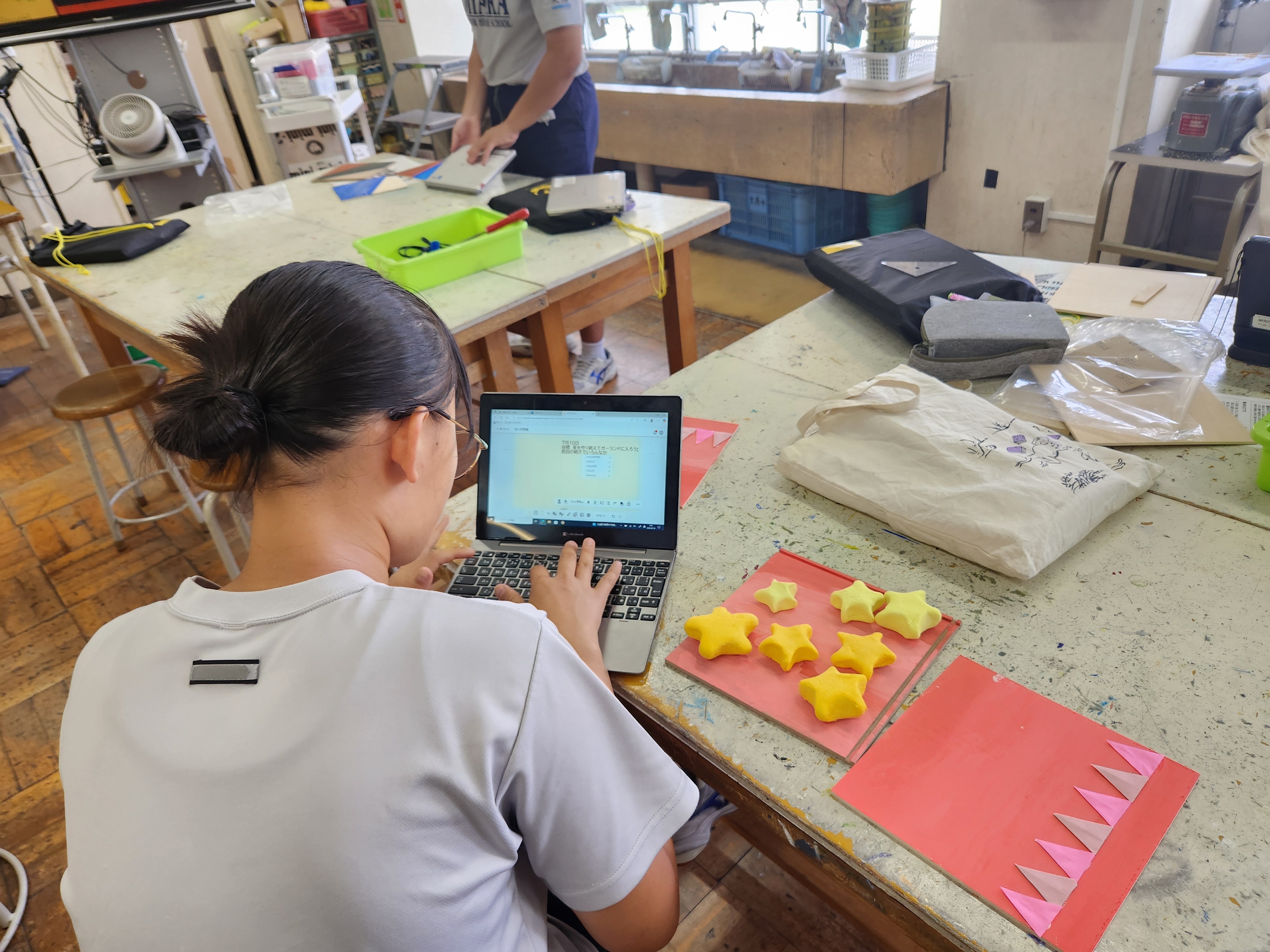

2年生は家庭科の授業でトートバックを製作するに当たって、生地のデザイン決めを行っていました。44種類の生地から二つを選んで組み合わせるのだそうです。タブレットで写真を撮って生地どうしを合わせています。子どもたちの色彩感覚を養うためにもICT機器が効果的に活用されている様子を見て、なるほどと感心させられました。

「子供は、大人の真剣なメッセージを待っているし、また十分に受け止める感受性もあります」手塚治虫(漫画家)

7月10日(木)

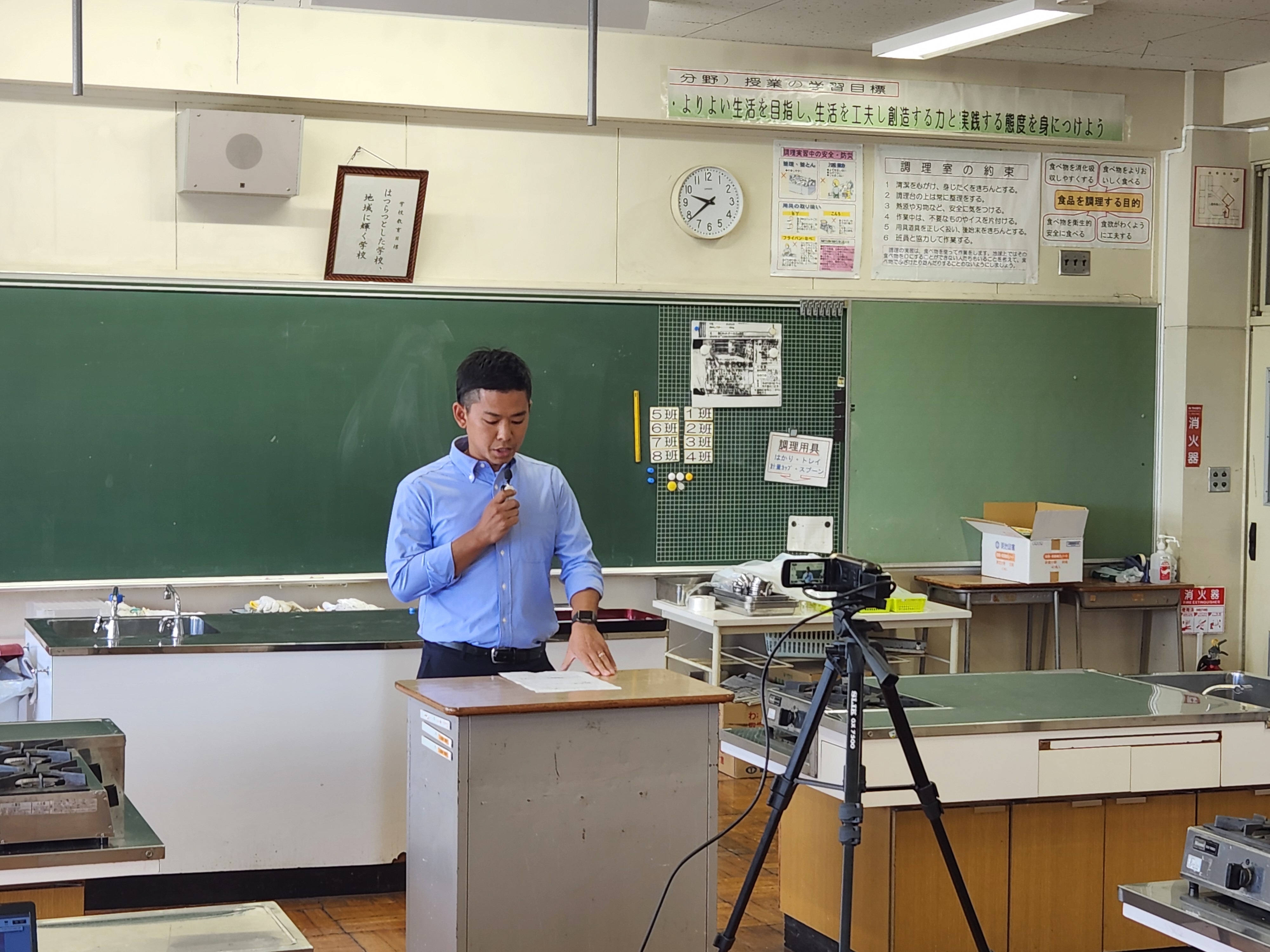

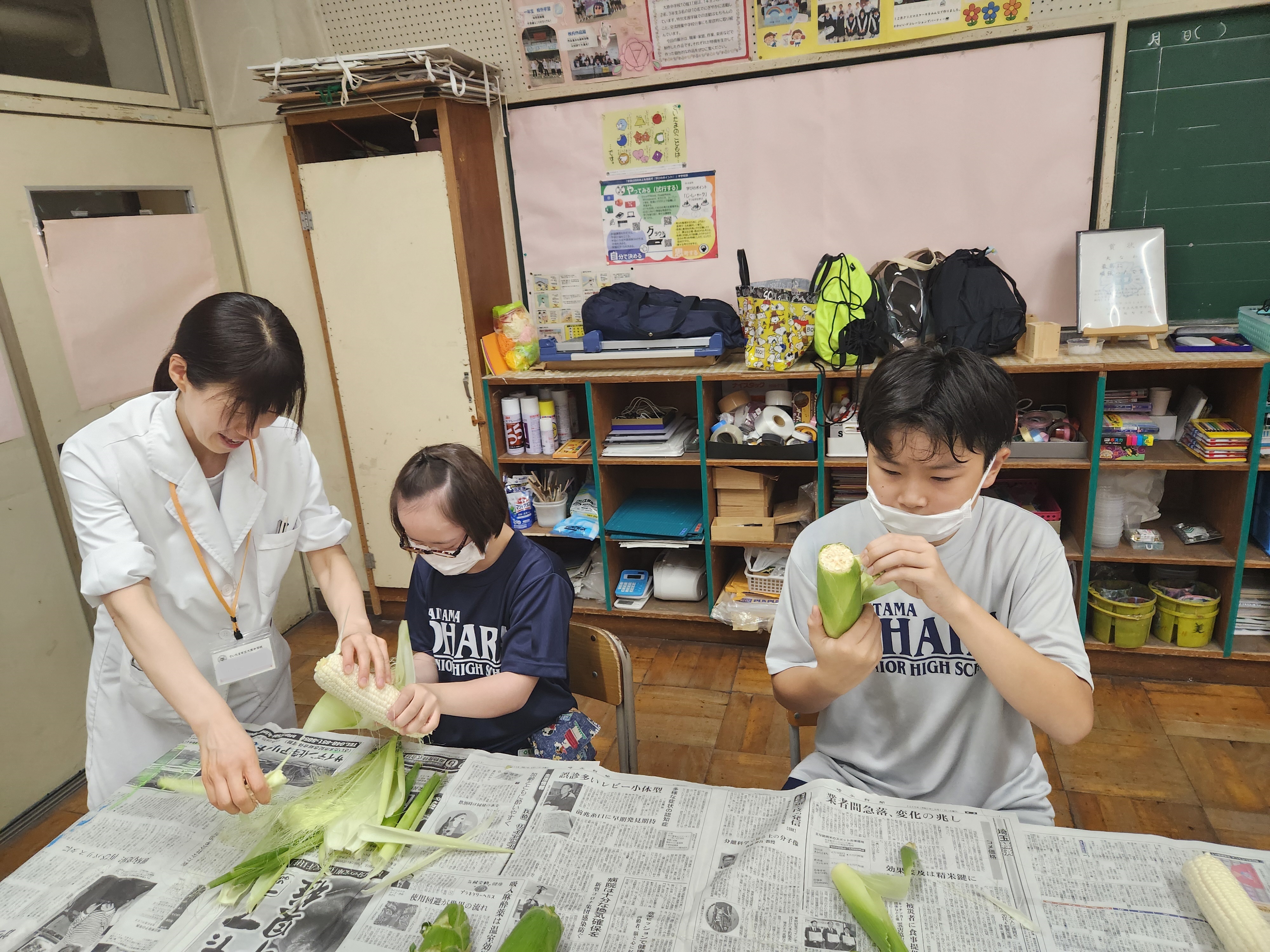

今日の給食で出される白とうもろこしの皮むきを特別支援学級の生徒たちが行っていました。栄養教諭から皮のむき方について指導を受けながら、一枚一枚ていねいにむいています。とうもろこしの上に付いている髭の数と中の粒の数が同じだってご存じでしたか?小学校の自由研究で一本一本ピンセットで数えたら、本当に同じで感激したことを思い出しました。特別支援学級の生徒たちにとっても、今日の給食は、ひときわ美味しかったのではないでしょうか?

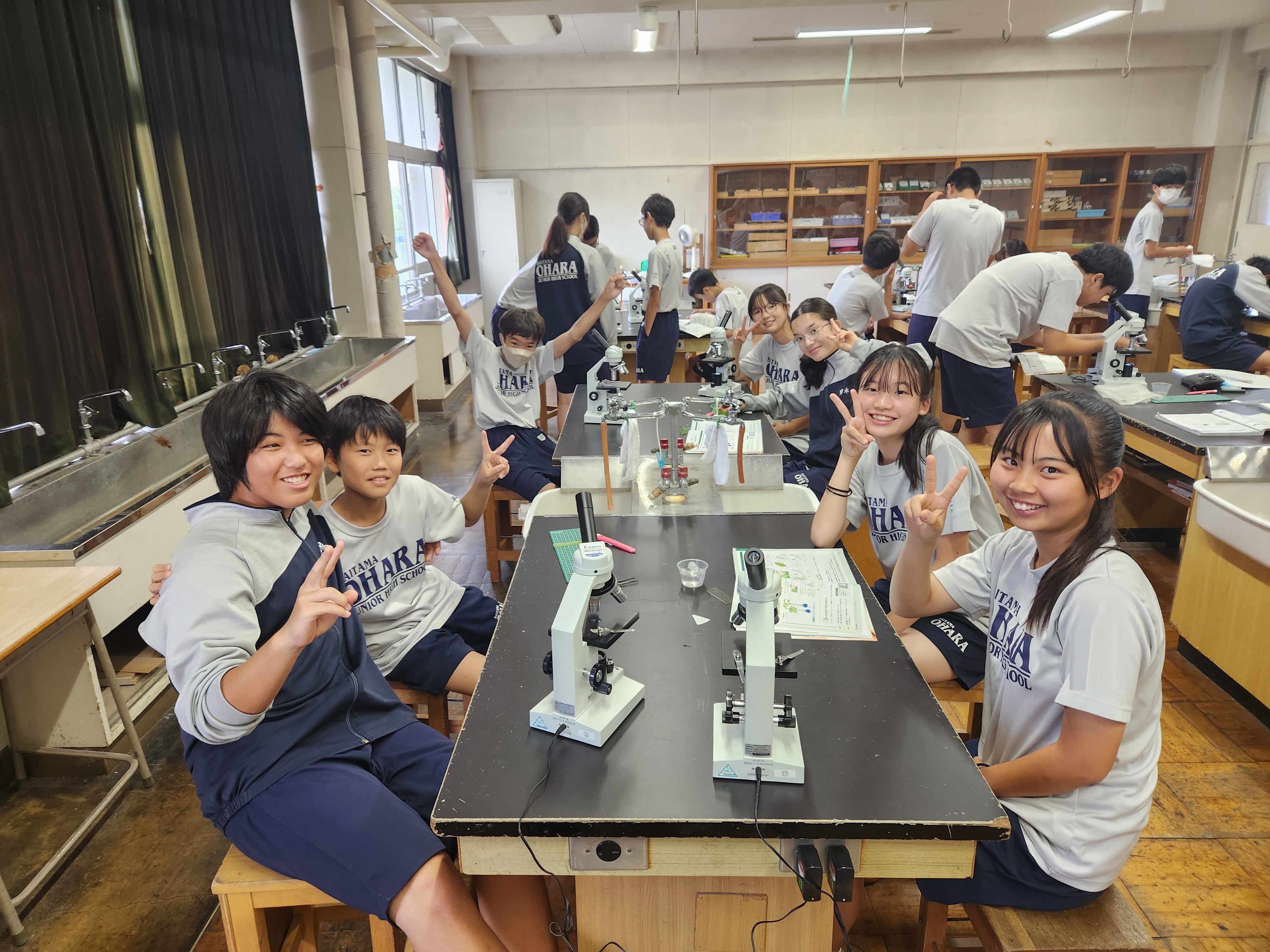

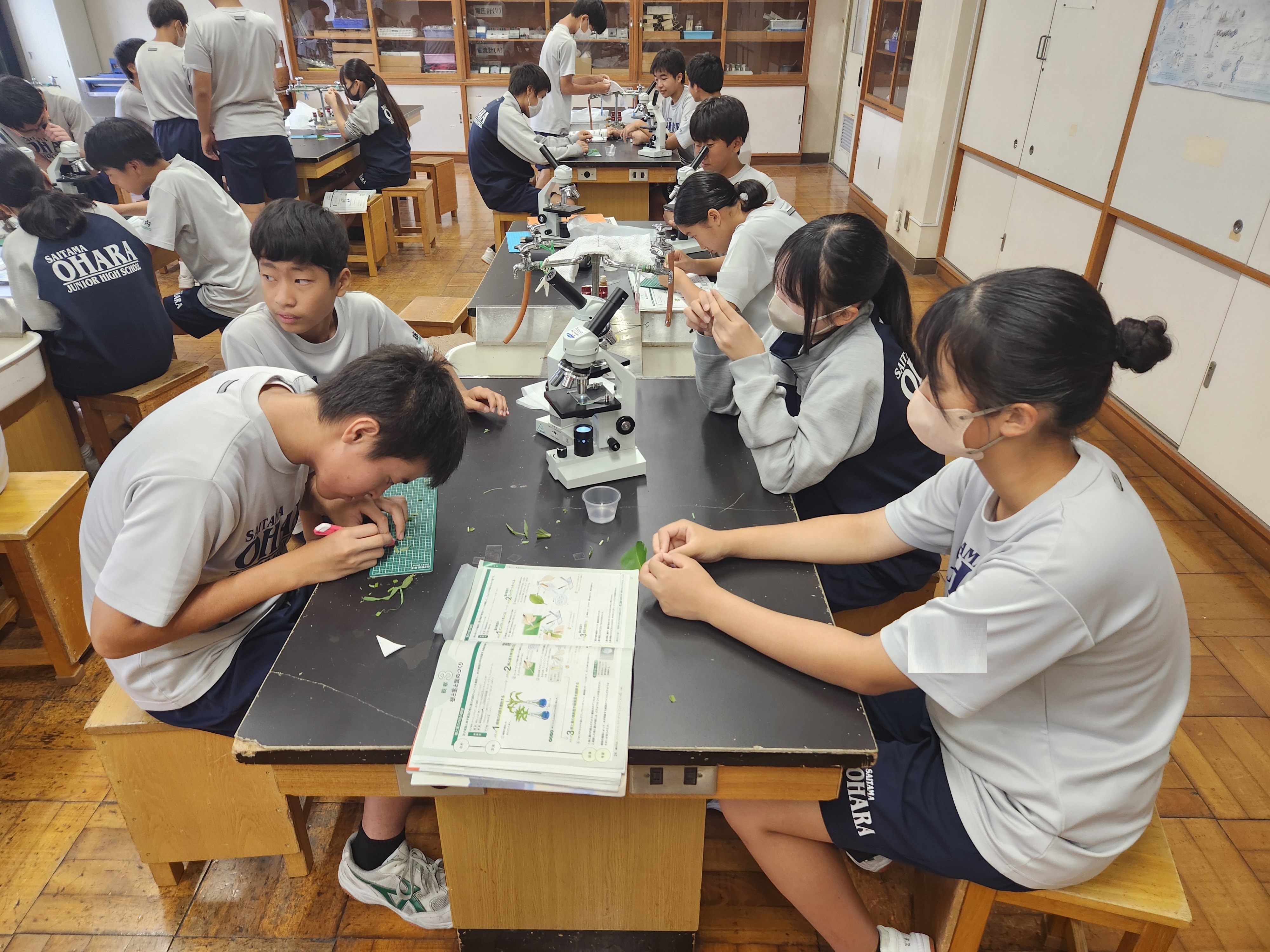

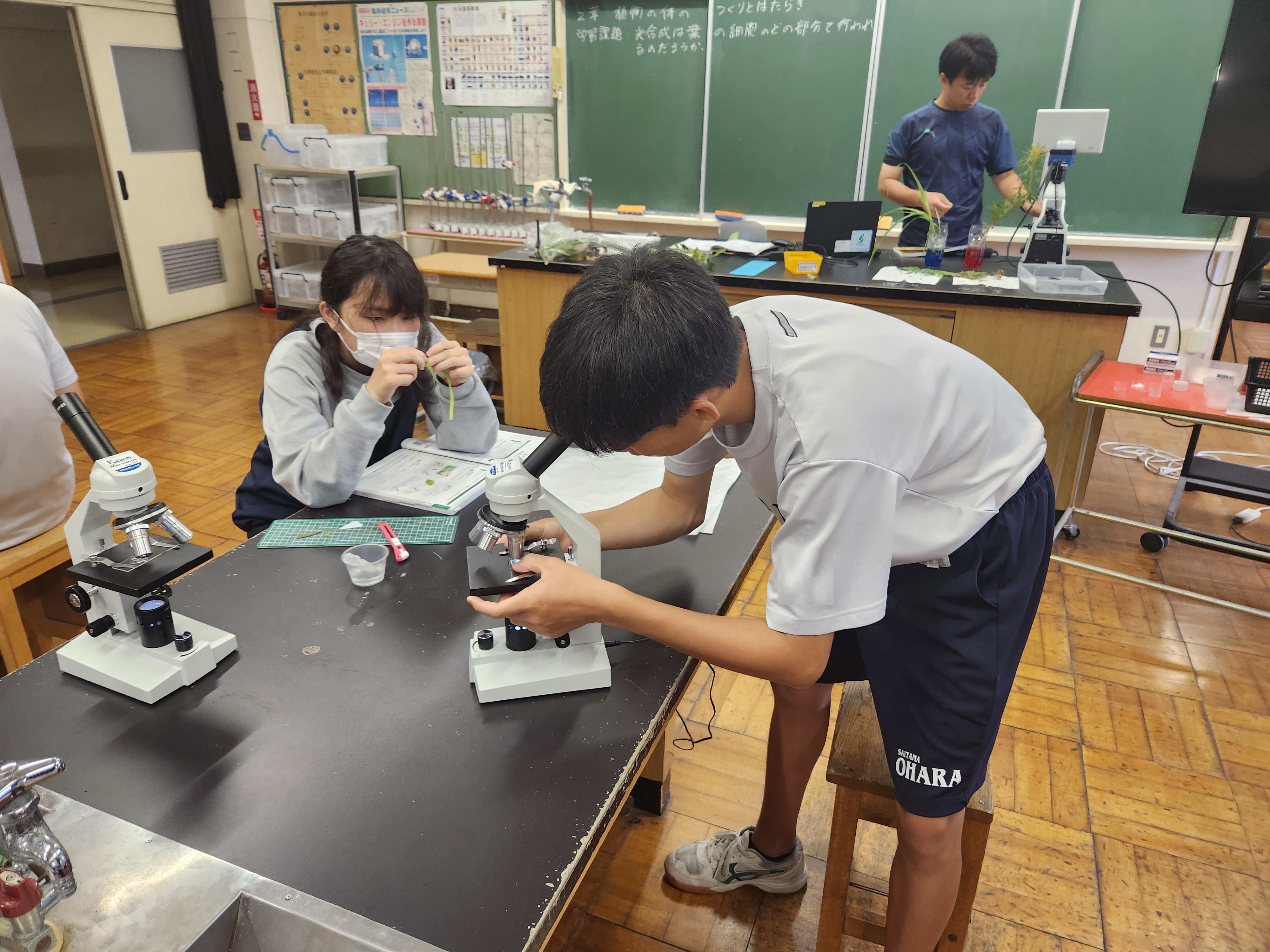

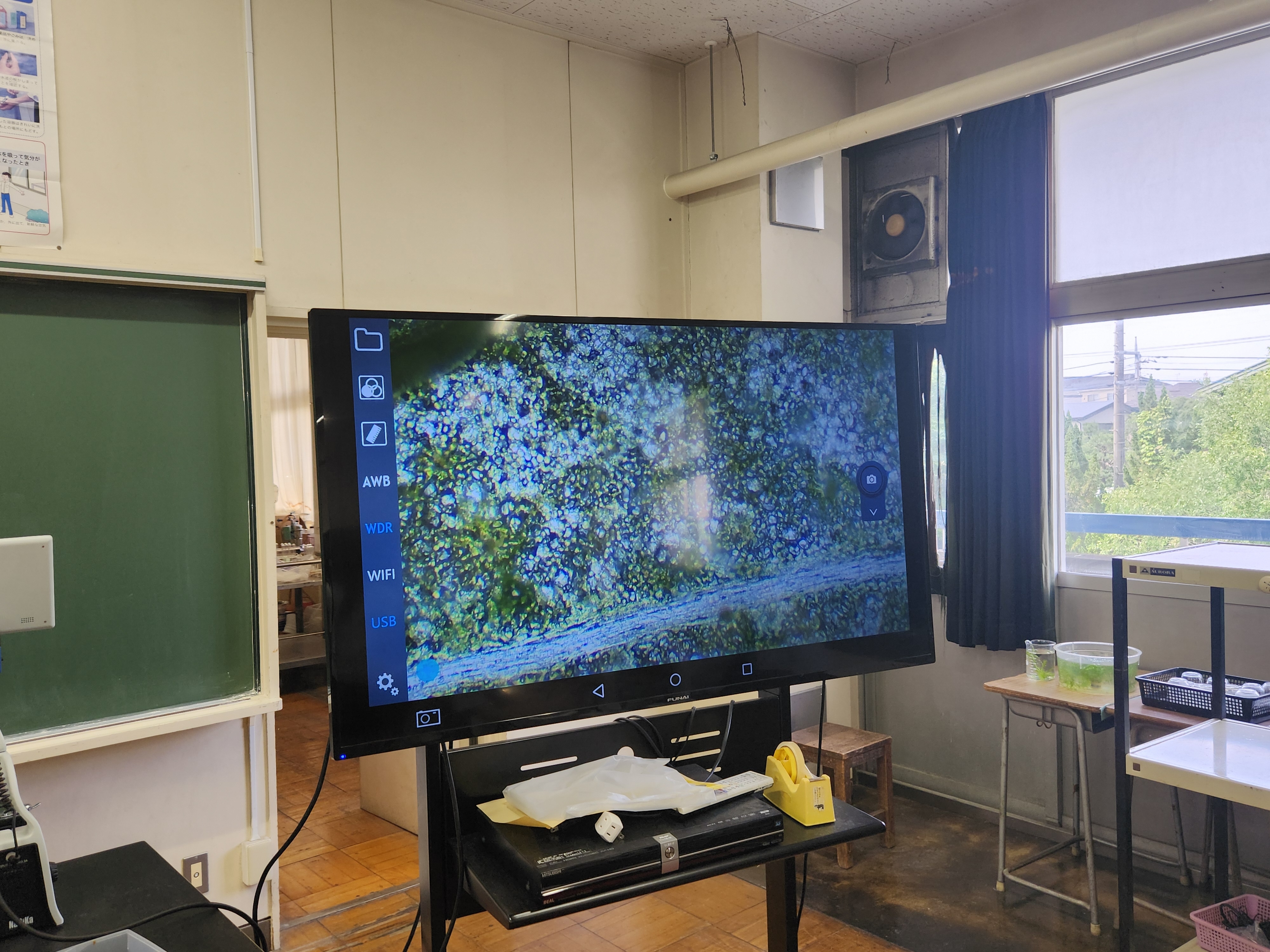

2年生は理科の実験で、葉の表皮と茎の断面の観察を行いました。カッターナイフで丁寧に切れ込みを入れていきますが、これがなかなか難しい様子。断面が崩れてしまって、上手に観察できないグループもあったようです。しかし上手に切れ込みが入れられた表皮や断面を顕微鏡で見ると、なんとも言えない程美しい模様が現れました。自然の神秘を感じました!

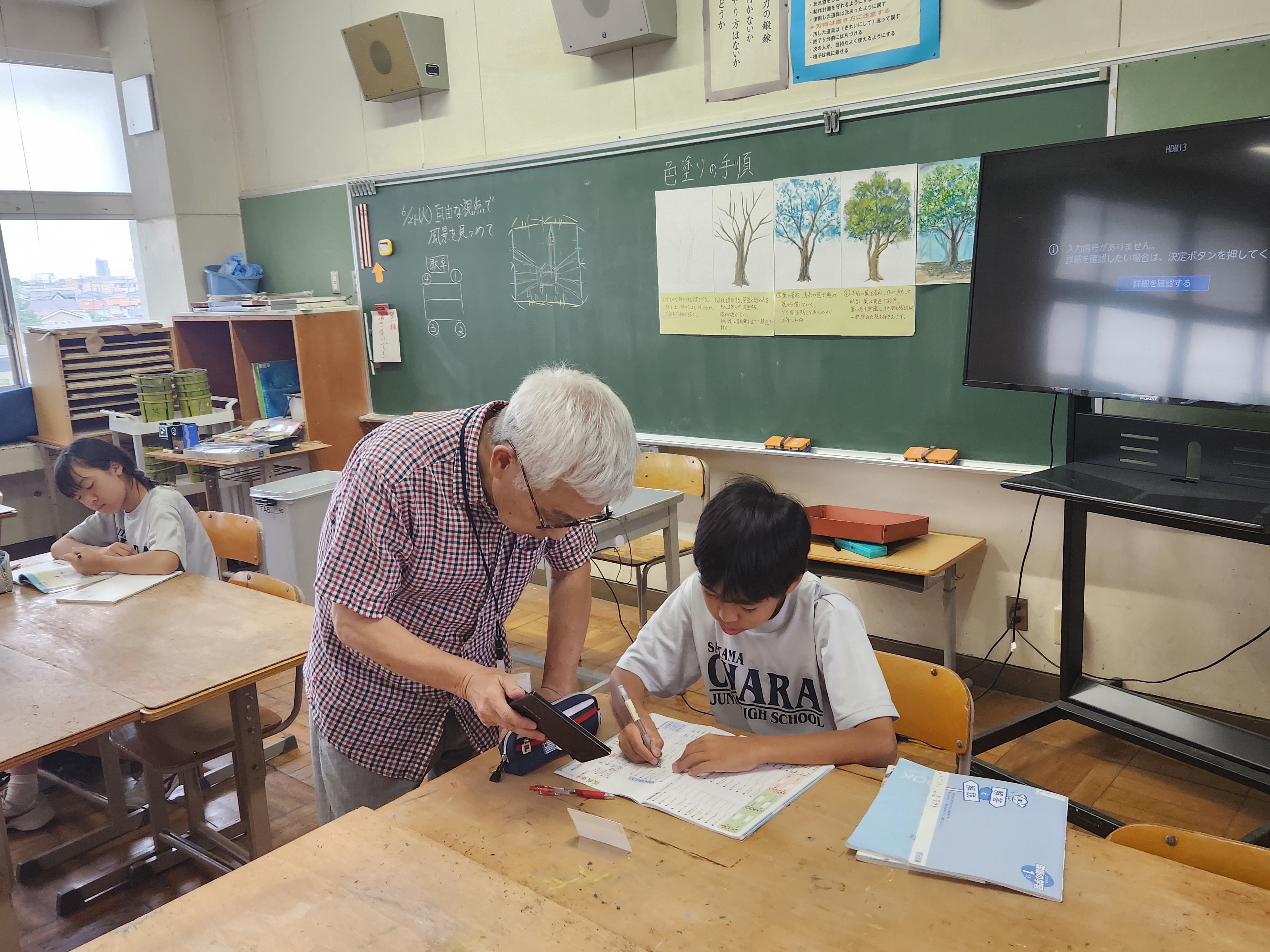

3年生は美術の授業で卒業制作としてボックスアートを作成していました。先に飾りを作る生徒もいれば、箱の表面に色を付ける生徒もいて、早くもパーソナリティが現れているようです。まだ実感は湧かないでしょうが、3年生の生徒がこのボックスアートの完成品を見る頃には、もうそれぞれの進路が決まっているのかもしれないと思うと、少しだけセンチメンタルな気分になりました。

「星たちは森の樹木と同じように生きて呼吸をしているんだ、と僕は思う。そして彼らは僕を見ている」村上春樹(小説家)

]

]

7月9日(水)

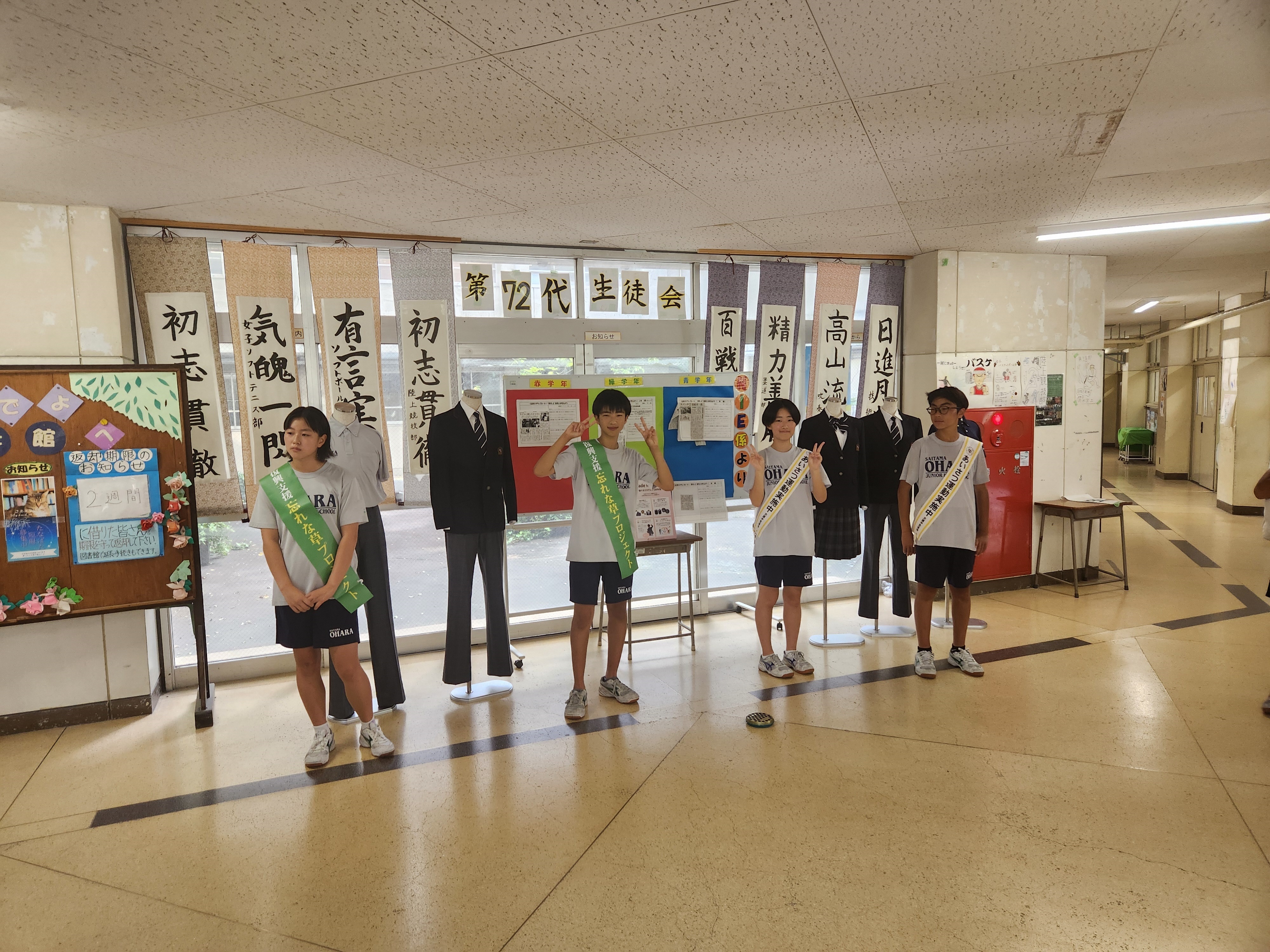

一体梅雨はどこへいってしまったのか、というような猛烈な暑さが続いています。生徒の皆さんも熱中症にならぬよう、適度な水分補給と身体を適度に冷やすことを心がけてください。生徒玄関では、今日から生徒会役員によるあいさつ運動が行われています。あまりの暑さのため、いつもの正門前ではなく、生徒玄関で元気よく「おはようございます」と、登校してくる生徒一人ひとりに声をかけていました。生徒たちは、登校してくるだけですでにバテ気味でしたが、元気よくあいさつされると思わず笑顔に!元気な挨拶は、明るい一日の基礎基本だと改めて感じられました。

3年生は、卒業写真の個人撮影を行っていました。夏の盛りですが、生徒たちは冬服を着用して撮影に臨んでいました。1学期が終われば、あっという間に進路への取組が佳境を迎えます。義務教育9年間の総まとめの段階に入ってきましたね。今日の写真撮影と同じくらいの笑顔で卒業を迎えられるようにしましょう!

「あいさつとは何か、それは『心を開いて相手に迫る』ということです」鈴木健二(アナウンサー)

7月8日(火)

特別支援学級は、さくら草特別支援学校の生徒と交流会を行いました。最初に特別支援学級の生徒が、この日のために練習した大原中の校歌と今年度の合唱コンクールでの全体合唱曲「光の中にきらめいて」を披露しました。その後、トーンチャイムを使って「音のキャッチボール」を行うなど、一緒に楽しい時間を過ごすことが出来ました。さくら草特別支援学校の皆さん、また遊びにきてくださいね!

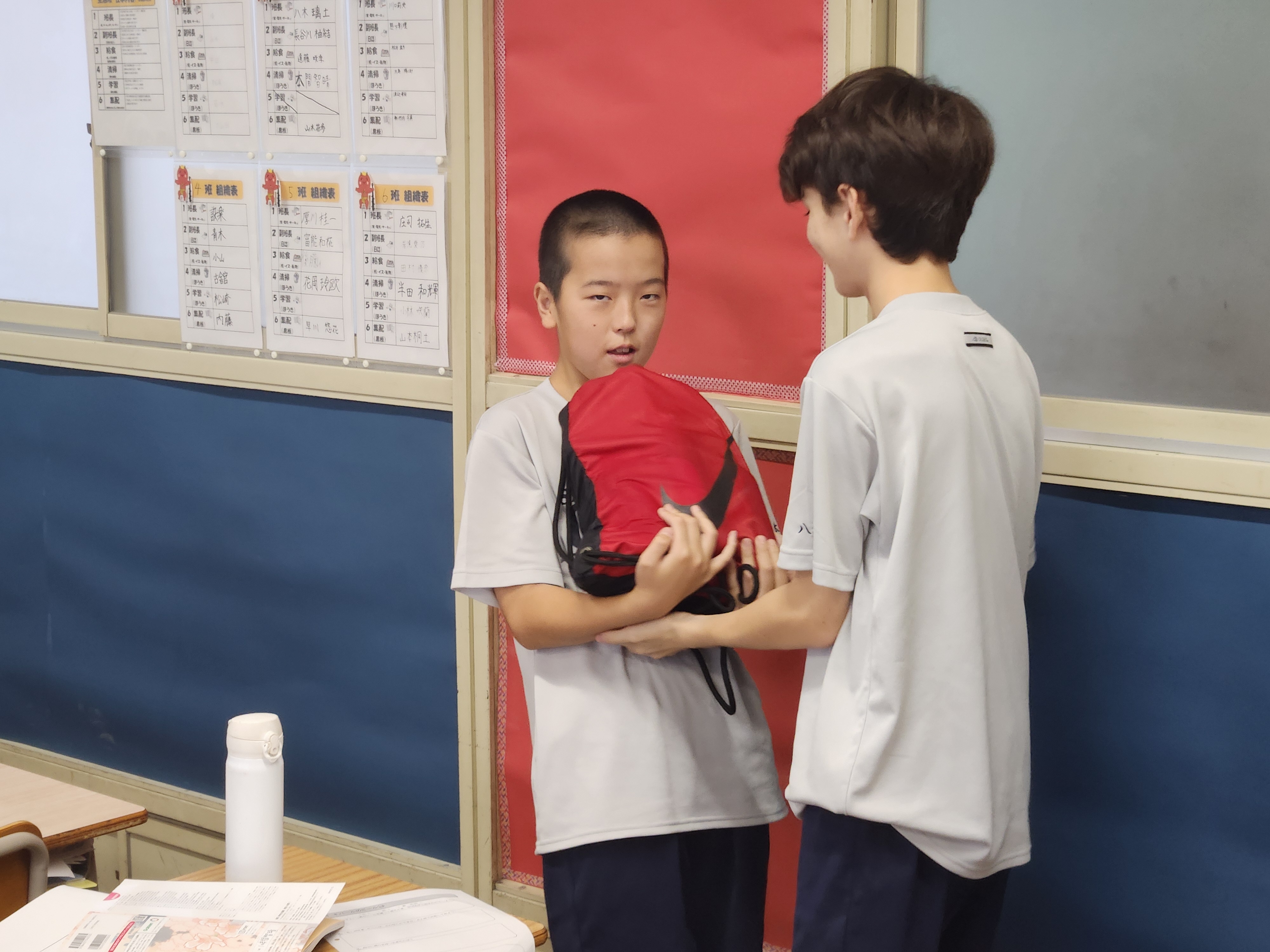

2年生では、養護教諭をゲストティーチャーに招いて「いのちの支え合いを学ぶ授業」を行いました。人に言えない悩みをもった友人の心を開示させるための「TALKの原則=T(TALK)、A(ASK)、L(LESTEN)、K(KEEP SAFE)」について担任の先生とのロールプレイを行いながら指導しています。相手の立場に立って「自分がしてほしいことをしたげる」ことが、良好なコミュニケーションを行うための基礎・基本ですよね!

「お互いに助け合わないと生きていけないところに、人間最大の弱みがあり、その弱みゆえにお互いに助け合うところに、人間最大の強みがあるのである」下村湖人(小説家)

7月7日(月)

令和7年7月7日の七夕。特別支援学級のの生徒たちは、手作りのコースターを作成していました。細い紙を器用に束ねて、立派なコースターが出来上がっていきます。これは、1月末に行われる展示即売会で販売される予定です。詳細については改めてご案内しますので、たくさんの方のご来場をお待ちしております!

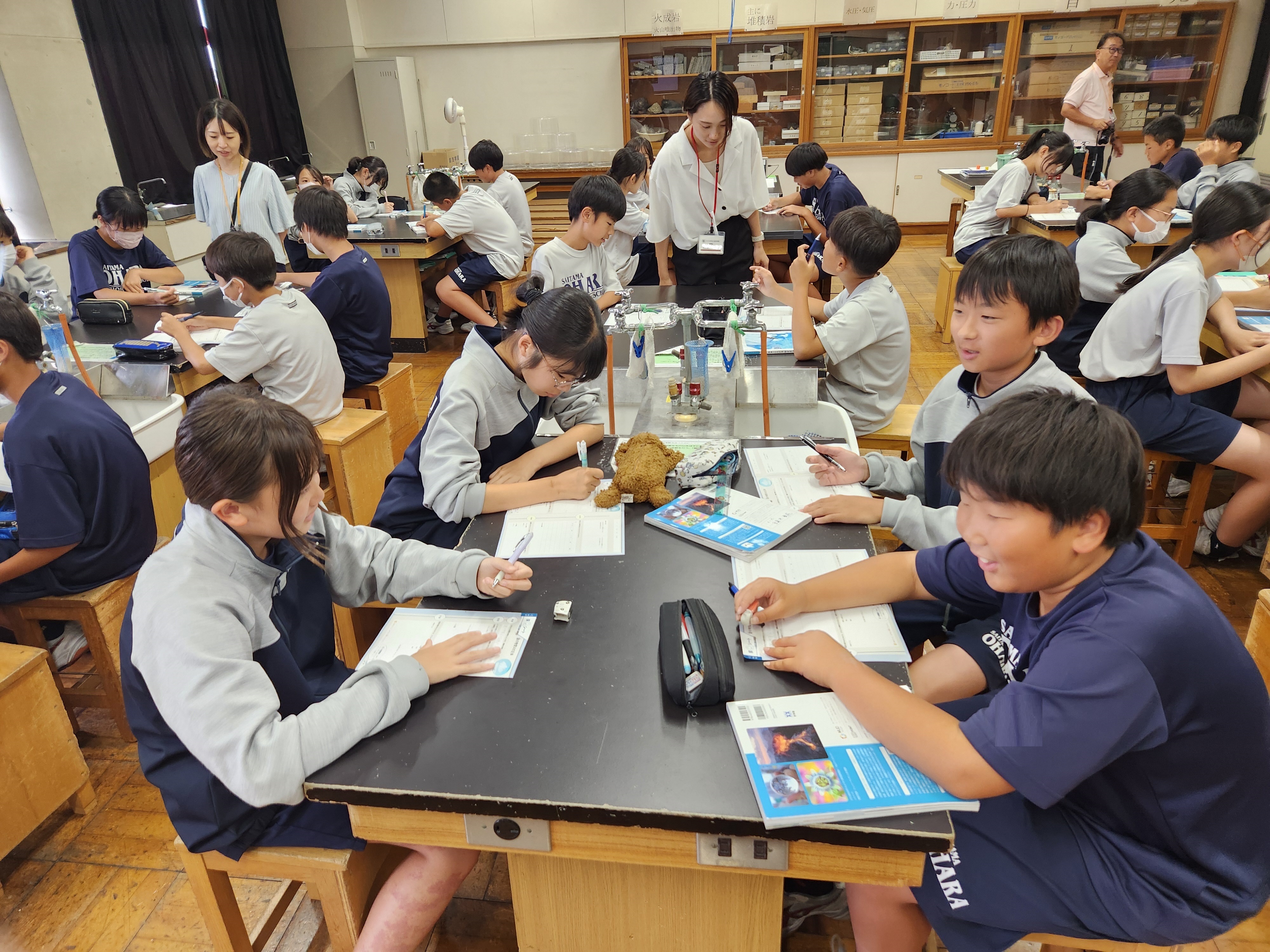

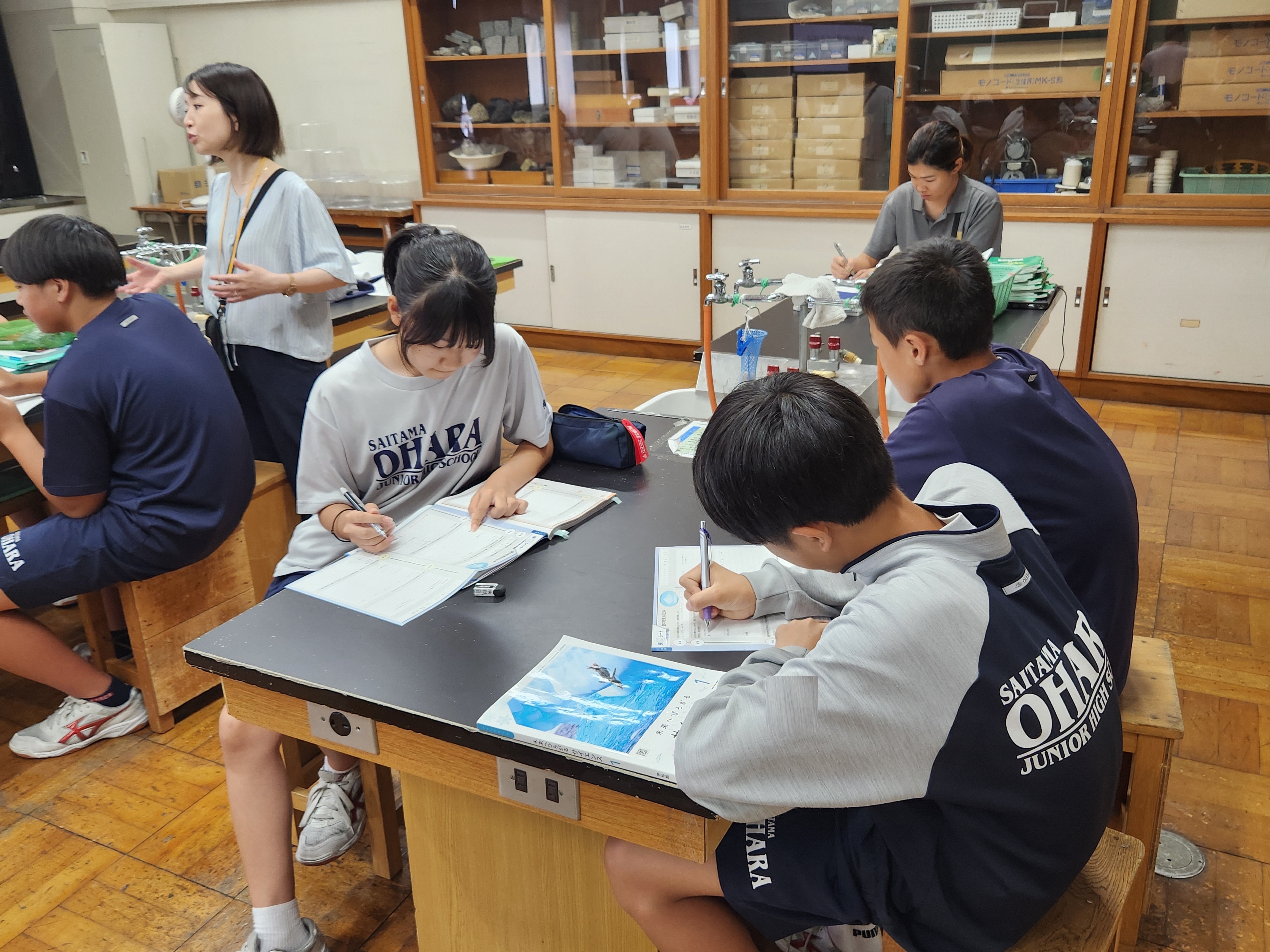

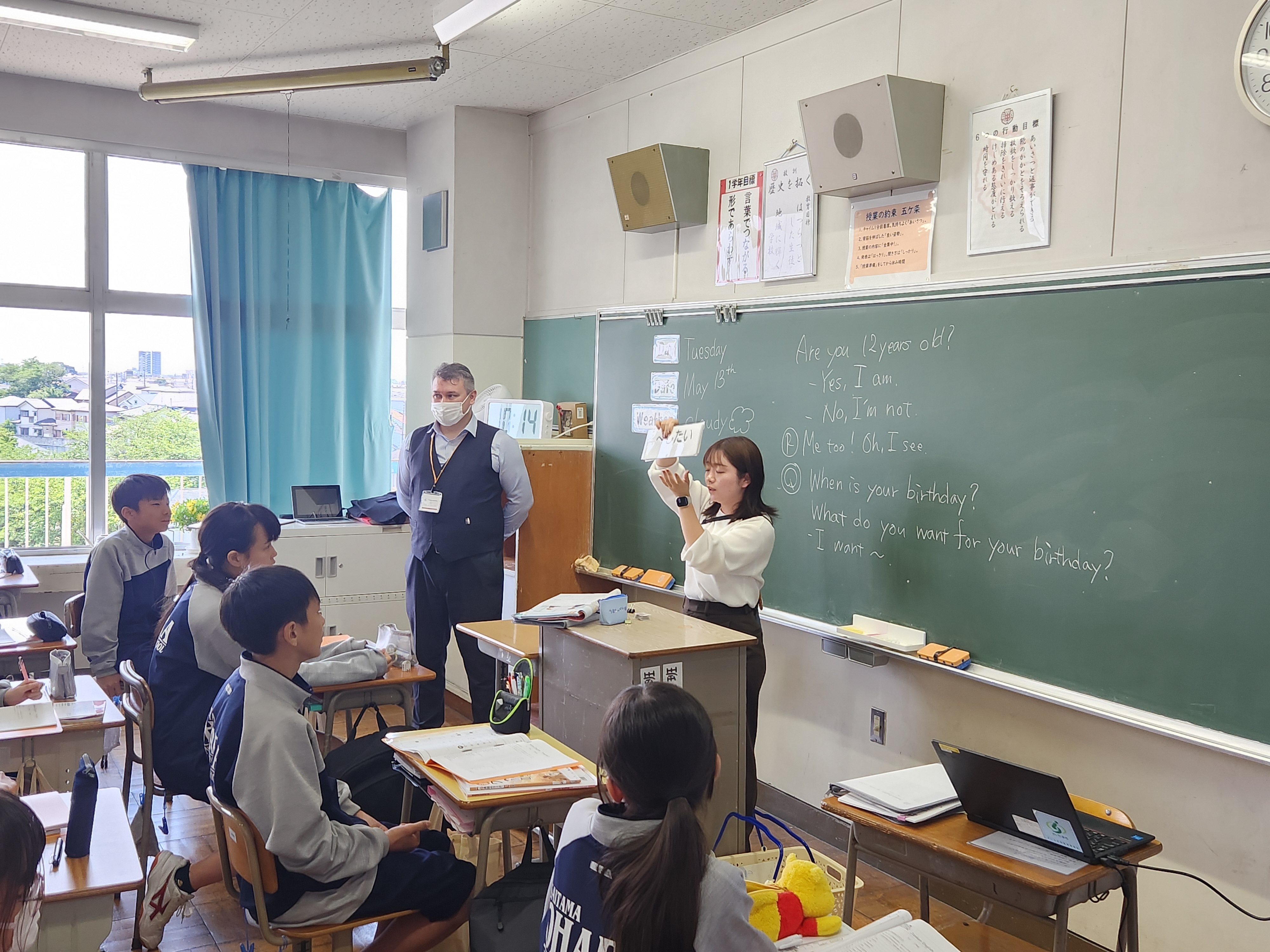

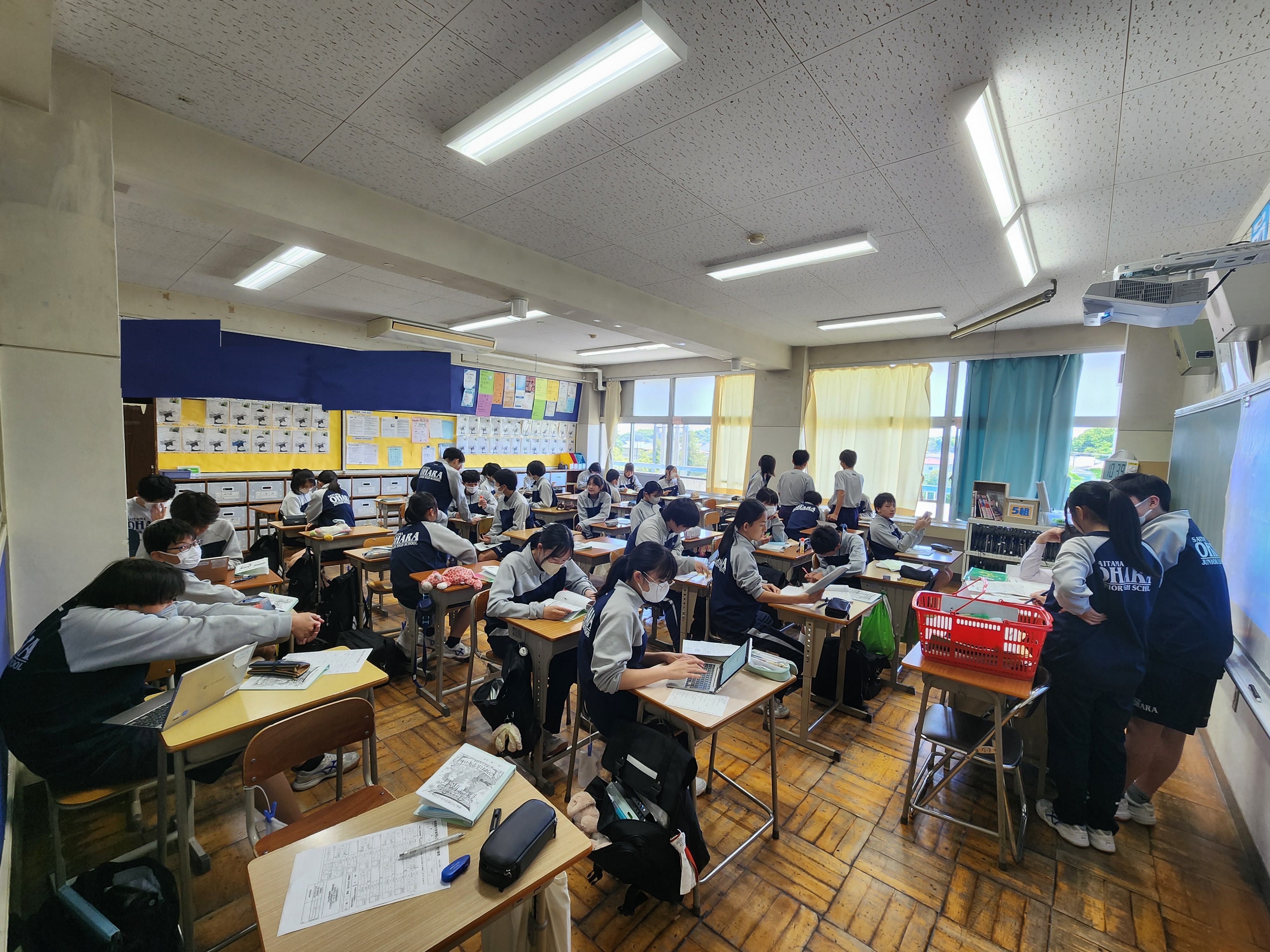

1年生では、理科の研究授業が行われました。「塩と砂糖と片栗粉」を舐めたり口に入れたりすることなく見分けるにはどうすればよいかということについて、最初は個人の考えをノートにまとめた後、グループで話し合い、新しい視点について協議を深めていました。「あっ」と気が付いたことを、話し合いによって深い学びに昇華させることは、新学習指導要領でも重要事項として挙げられています。生徒の皆さんには、日常生活の中での小さなひらめきを大切にしてくださいね!

「どんなに小さくても気付いたこと、思ったこと、観たことを仲間に話したり伝えたりしてみよう。アイデアは出てくるし勇気もでてくる」本田宗一郎(実業家、本田技研創業者)

.jpg)

7月5日(土)

青少年育成会針ヶ谷小地区会の主催によるイベント「七夕飾りを作ろう」が針ヶ谷小学校の体育館で開催され、本校からも5名の生徒がボランティアとして参加しました。小学生たちに折り紙で様々な七夕飾りの作り方を教えています。慣れた手つきで上手に星や和服、ひまわりや吹き流しを作り上げていく様子を、小学生たちが憧れの表情で見上げていました。小学生たちに、こんなお兄さんやお姉さんになりたいと思ってもらえるような存在でいてくれたらと思います。今日は蒸し暑い一日でしたが、たくさんの願い事を書いた笹の葉が飾られ、心なしか、そこだけ涼しい雰囲気になりました。明後日は七夕、皆さんはどのような願い事をしますか?私はもちろん、「大原中が宇宙を征服できますように」です(笑)!

「現実は夢を破壊することがある。ならば、夢が現実を破壊することだってあってよいではないか」ジョージ・ムーア(アイルランドの小説家)

7月4日(金)

未来くるワークは今日が最終日。スーパーでは、既に手慣れた手つきで棚卸をおこなっていました。午後からはレジ打ちにも挑戦するそうです。青少年宇宙科学館では、プラネタリウムで星の解説に挑戦。自分が作った番組を実際に投影して解説するという、正に宇宙規模の壮大なミッションに挑戦していました。駒場スタジアムでは、フィールドの整備を行ったそうです。フィールドで、「キノコ狩り」が出来たと、嬉しそうに収穫したキノコを見せてくれました。うらわ学園では、生徒と一緒に福祉体験を行いました。通販の商品の梱包作業など、我々の日常の「当たり前」の裏側を知ることができました。最後は理事長先生とハートマークで嬉しそうにポーズを決めていました。皆、貴重な体験をすることが出来たようですね!

放課後、1年生は、前回とは別の旅行業者から修学旅行の行く先についてのプレゼンを受けました。今回はまた違った観点からの話が伺えて、生徒たちにとっては新鮮な刺激となったようです。「修学旅行でどこにいきたいか」というテーマについて、様々なアプローチがあります。プレゼン終了後、生徒たちは、各々自身の考えを発表していましたが、たった1週間の間でも、大きな変容を感じることができました。

「君の好きなことを見つけ、それをするんだよ。好きなことをしないなんて、人生の浪費だよ」ビリー・ジョエル(アメリカのミュージシャン)

7月3日(木)

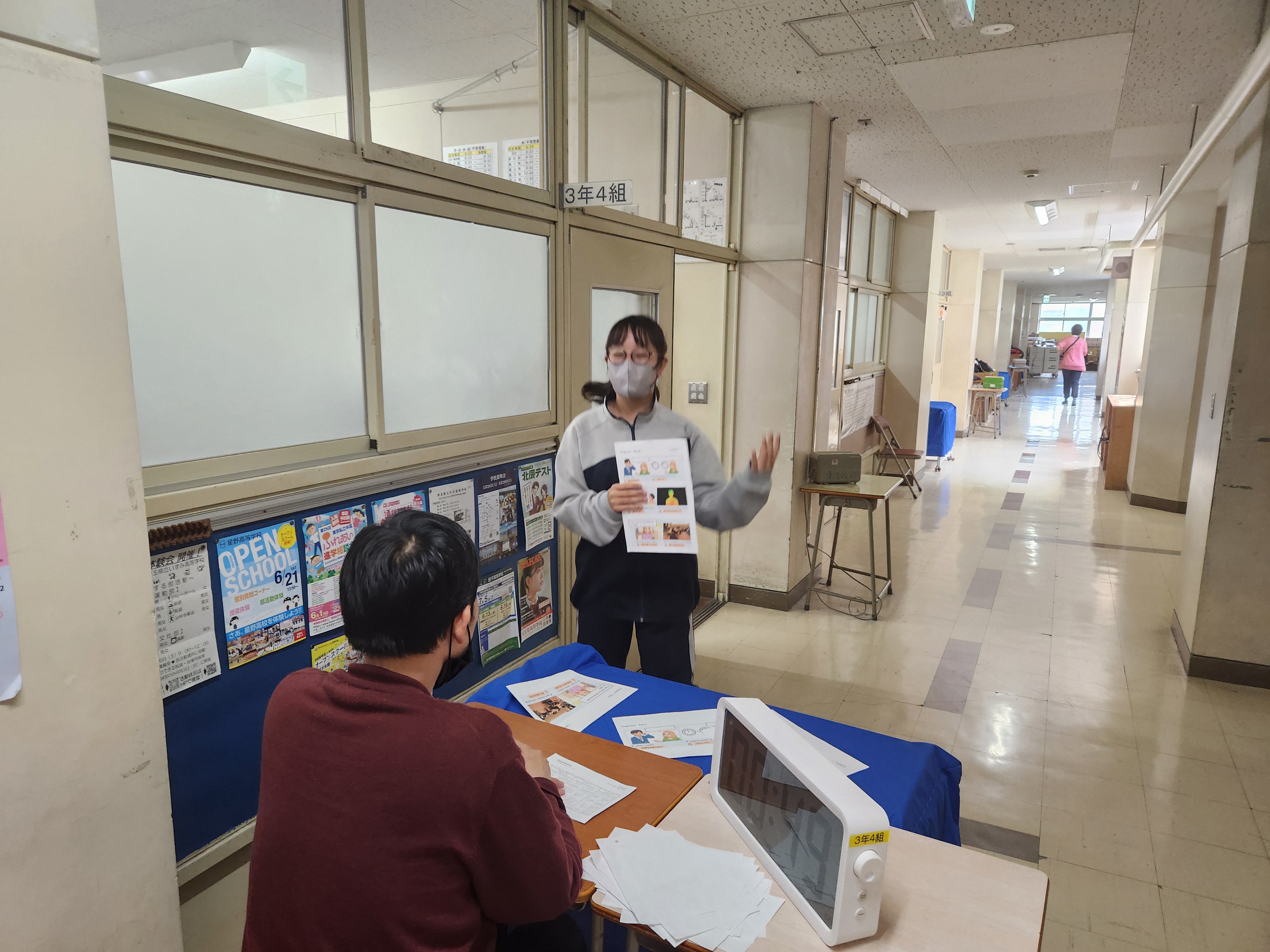

2年生の未来くるワーク2日目、上木崎公民館では、地元の方を対象に「大原中学校PR講座」を開いていただき、生徒たちが大原中学校の魅力や来年度から採用される新制服についてプレゼンを行いました。地域の方たちから「なぜブレザーが採用されたのか?」「なぜ男女兼用のブレザーが必要なのか」といったたくさんの質問が寄せられ、大原中学校の新制服が地域の方たちから高い関心を寄せられているのと同時に、大原中学校が地域の方から愛されていることを実感しました。

与野駅近くのたい焼き屋さんでは、実際にたい焼きを焼いたり販売したりと、早くも実践的な体験をしていました。あんこやカスタード、お好み焼きの良い匂いが漂う店内で手際よくたくさんのたい焼きを焼いています。わずか1日でこれほど上手になるものかと感心させられました。生徒に焼いてもらったたい焼き、とても美味しかったです!

「職場に一人、好きな人を作るとすごく仕事が楽しくなるんだよね」明石家さんま(タレント)

7月2日(水)

給食試食会が行われ、多くの保護者にご参加いただきました。今日のメニューはキムタクごはんとアジフライ、豚汁に塩ナムル。キムタクごはんは、長野県の学校給食で考案された、キムチとたくあんの混ぜご飯です。長野県伝統のたくあんをたくさん食べてもらうために生まれたレシピだとか。給食はただ必要な栄養を摂取するためだけのものではなく、様々な地方や国の文化を学ぶ絶好の機会でもあります。保護者の皆さんも、今日は教室でなつかしい味に舌鼓を打っている様子でした。

今日から2年生は「未来くるワーク体験学習」が始まりました。数人のグループに分かれ、市内の様々な事業所で体験を行っています。老舗のおせんべい屋さんでは白衣に身を包んだ生徒たちがおかきの仕分けを行っていました。地元の小学校では、中学生が小学1年生の教室で、アシスタントを行っています。大人の世界に少しだけ足を踏み入れて、たくさんのことを学んできてください!

「経験を賢く生かせるなら、無駄な時間はなにもない」オーギュスト・ロダン(フランスの彫刻家)

7月1日(火)

今年度最初の「館長cafe」を行いました。今回のテーマは「大原中まるごとHow much?」。事務の先生をゲストティーチャーに迎え、学校にある様々な物の値段について教えていただきました。パイプ椅子一脚の値段から校舎全体の修繕費、給食一食分がどのような内訳になっているかなど、生徒にとっては、身近なものの意外な真実について知ることで、驚くことばかりだったようです。ただ、途中で、これから雷雨が来るということが分かって、この日の全ての活動は中止となり、速攻で下校することとなってしまいました。1年生を中心に30名以上の生徒が集まってくれただけに、残念な結末になりました。この話はもっと面白くなります。大原中学校をまるごと売り出したらどうなるか?日を改めて、このお話は続けますので、是非学校図書館に足を運んでください!

「神様がお金についてどう思っているか知りたければ、神様がそれを与えた人々を見てみればいいわ」ドロシー・パーカー(アメリカの作家)

6月

6月30日(月)

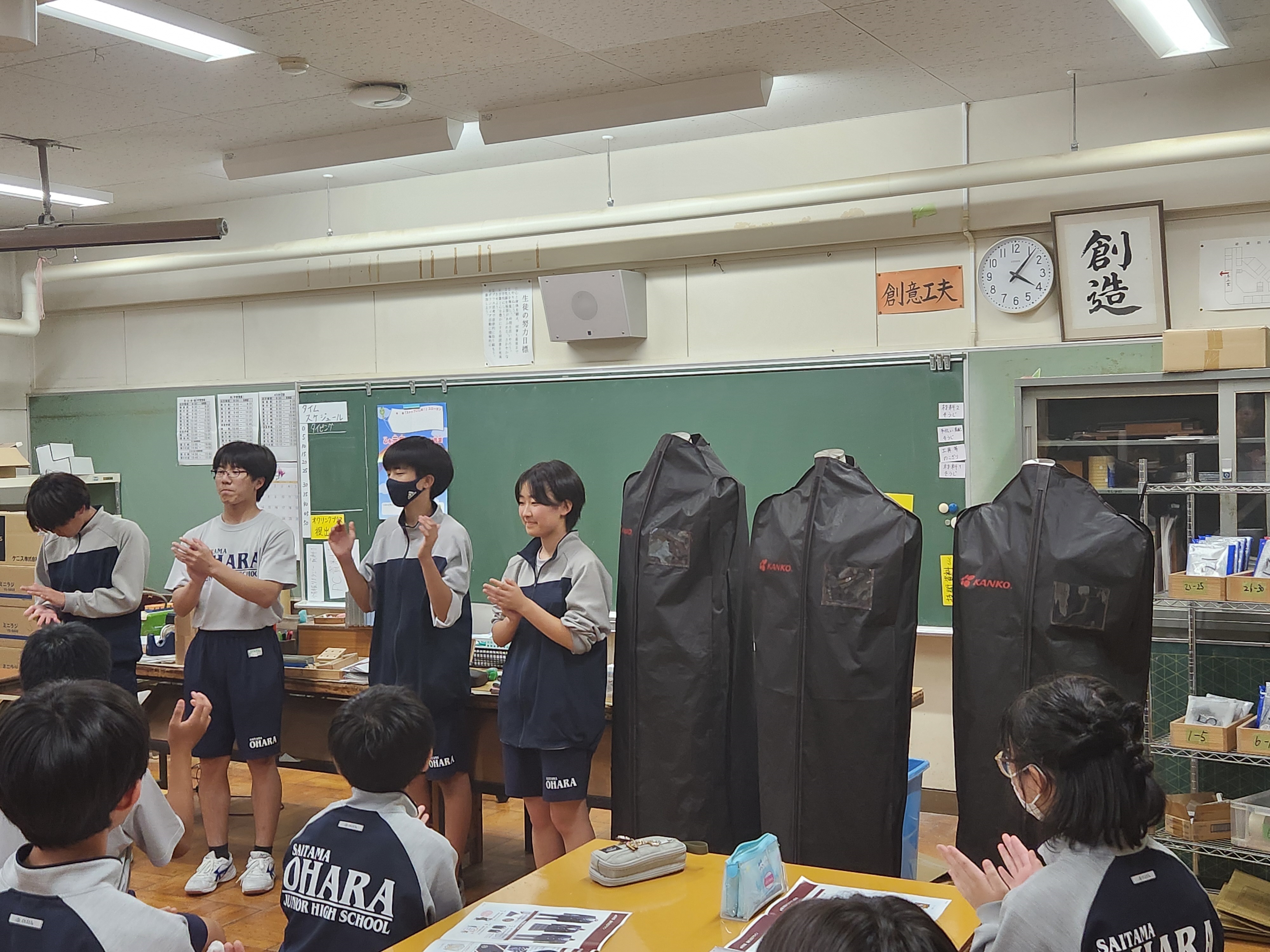

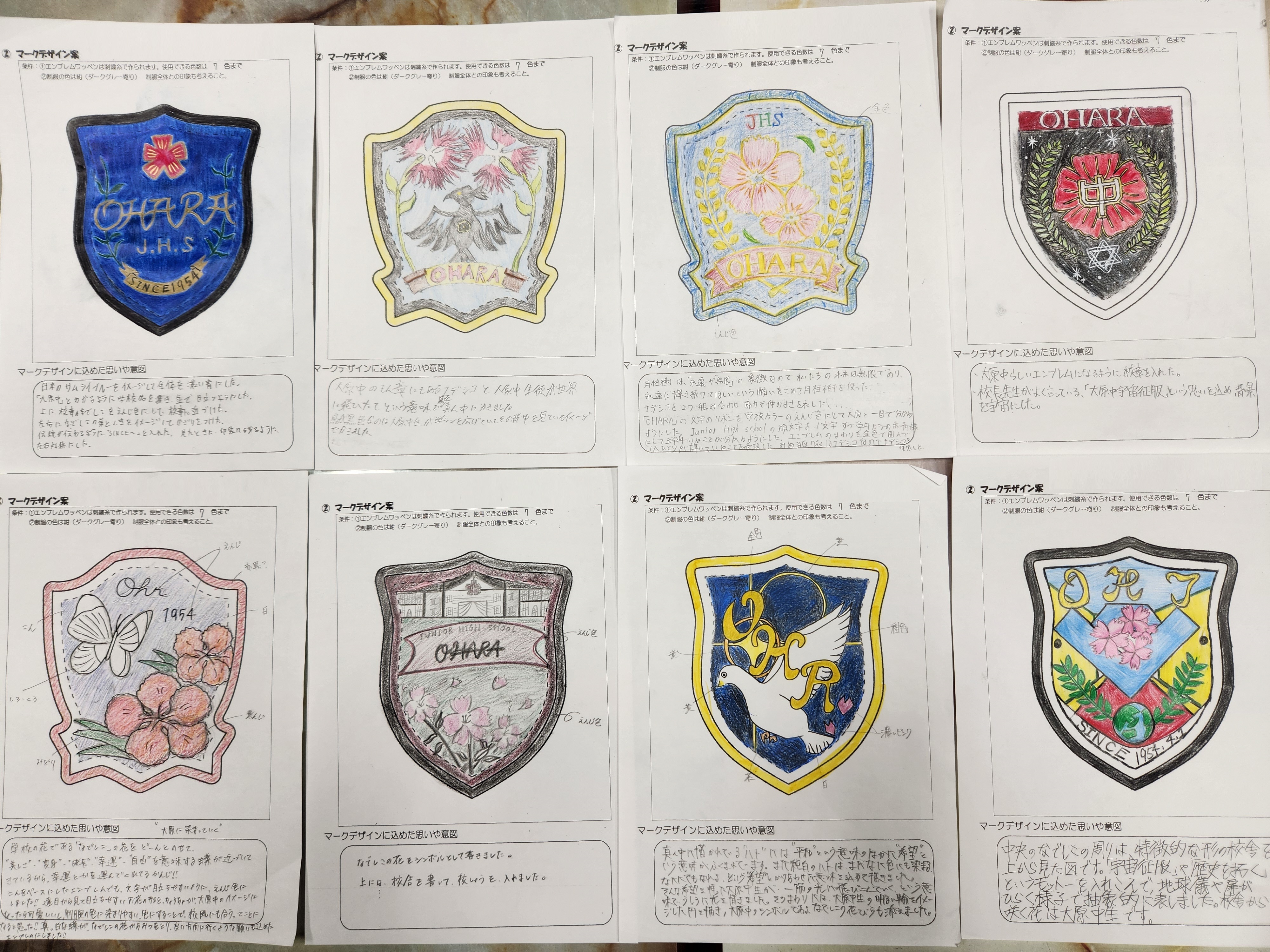

朝礼で生徒会から、新制服の発表がありました。何度も協議を重ねた結果、とても上品な中にも大原中生としての独自性や伝統を感じさせる素晴らしいデザインに仕上がったと思います。生徒たちから募集したエンブレムは、学校のシンボルであるナデシコの花を、「勝利の象徴」を表す月桂樹が囲んだものが選ばれました。来年の4月、新制服に袖を通した新入生たちが大原中学校の校門をくぐる日が今から楽しみです。

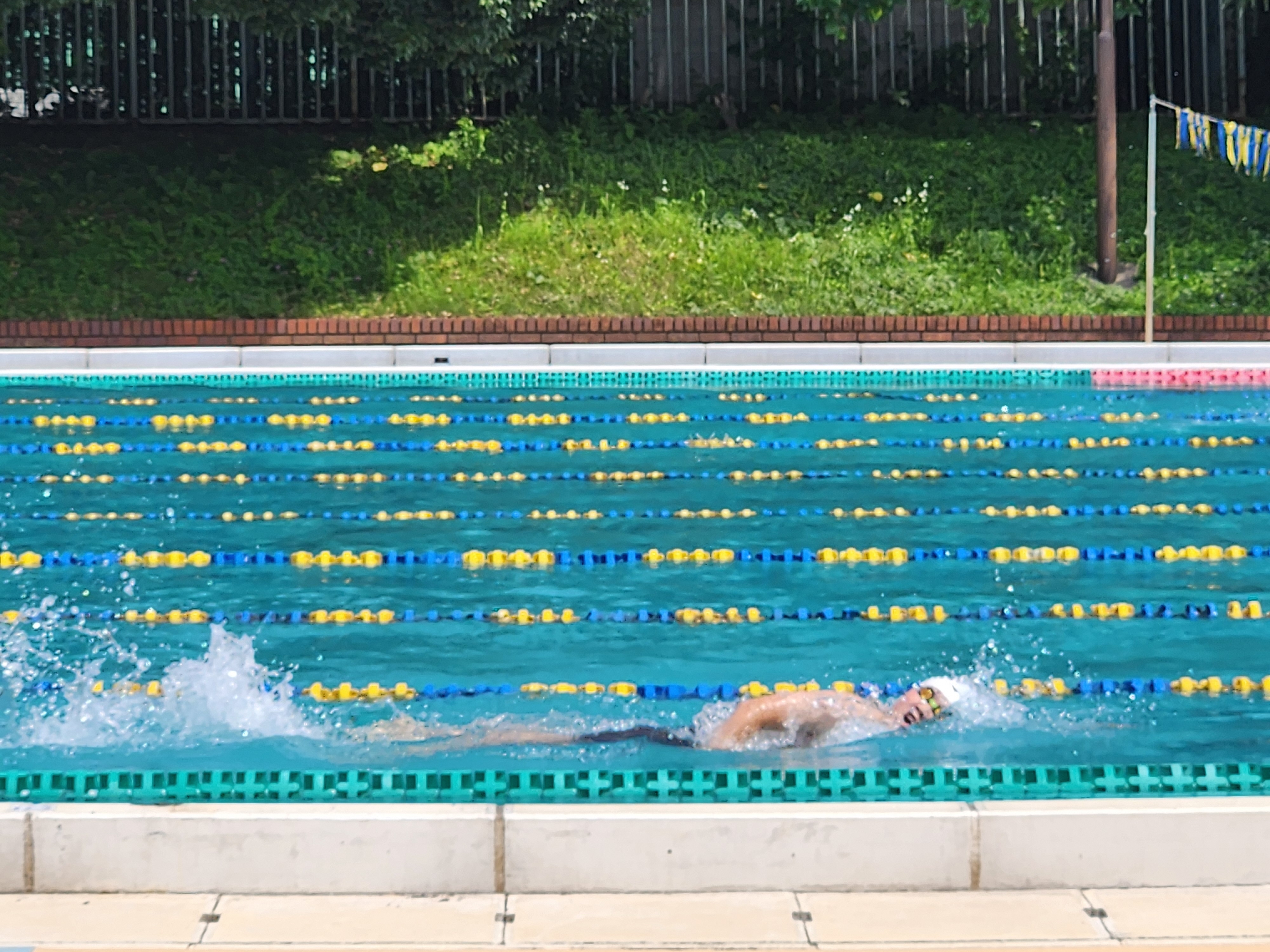

大宮公園水泳場では、水泳の学校総合体育大会が行われました。力強く水しぶきをあげてプールに飛び込む選手たちに大きな歓声が送られています。本校の生徒たちも全力の泳ぎをみせ、初日から複数の種目で県大会出場を決めることができました。是非このまま、関東・全国へと泳ぎ続けてほしいものです。

放課後、1年生の生徒たちに、旅行会社の方から、修学旅行の行き先についてのプレゼンが行われました。2年後の修学旅行からは、学年ごとに、生徒たちが行く先を決めることになりました。今日はそれぞれの場所の魅力についてレクチャーを受けた後、生徒たちから旅行会社の方へたくさんの質問が寄せられました。旅行先についての質問よりもプロのプレゼンの仕方そのものについての質問が多かったようです。その道の達人から技術を学ぶまたとない機会になったようですね!

「最も多くの人間を喜ばせたものが、最も大きく栄える」徳川家康(戦国武将)

6月27日(金)

期末試験も今日で終わり、1学期もいよいよ学期末へと向かいます。試験の後の4時間目、埼玉県警察本部広報課課長補佐の大沢警部をお招きし、「非行防止教室」が行われました。今年は今までの「非行防止教室」の指導的な内容とは少し異なり、大沢警部ご自身の経験談を中心に、中学生時代、自分が非行の道に行きかけたこととその時の心理、それを踏みとどまるに至った周囲の支え、警察官を心ざしたきっかけから今のSNS社会について思うことまで率直に語っていただきました。熱中症対策として、オンラインでの開催となりましたが、教室をのぞくと、どの生徒たちも大沢警部のお話をしっかりと聞き入っている様子が印象に残りました。「SNSに書き込むのは、自分の秘密が書かれたプラカードを持って大宮駅の改札前に立つのと同じ」、「苦しい時は大人を頼る」というメッセージは、大変心強く生徒たちの心に刻まれたようです。生徒の皆さんは、思春期という時期を迎え、悩んだり傷ついたりすることが非常に多い世代です。そうした時に非行への落とし穴がいつの間にか足元にできていることもあります。一人で抱えきれない悩みは是非保護者や先生、地域や警察といった大人を頼ってください!

「あなたのあらゆる言動をほめる人は信頼するに値しない。間違いを指摘してくれる人こそ信頼できる」ソクラテス(古代ギリシアの哲学者)

.jpg)

6月26日(木)

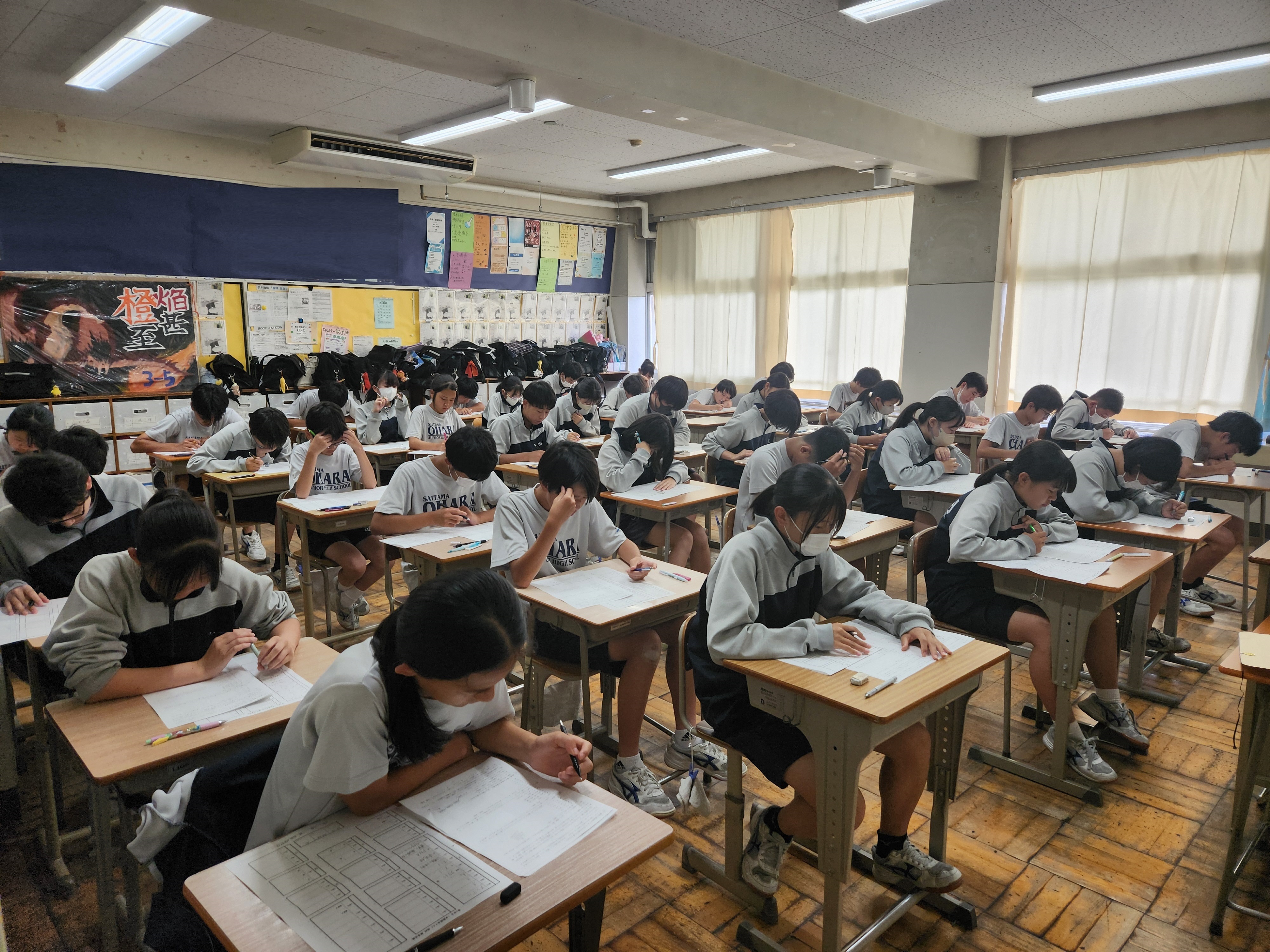

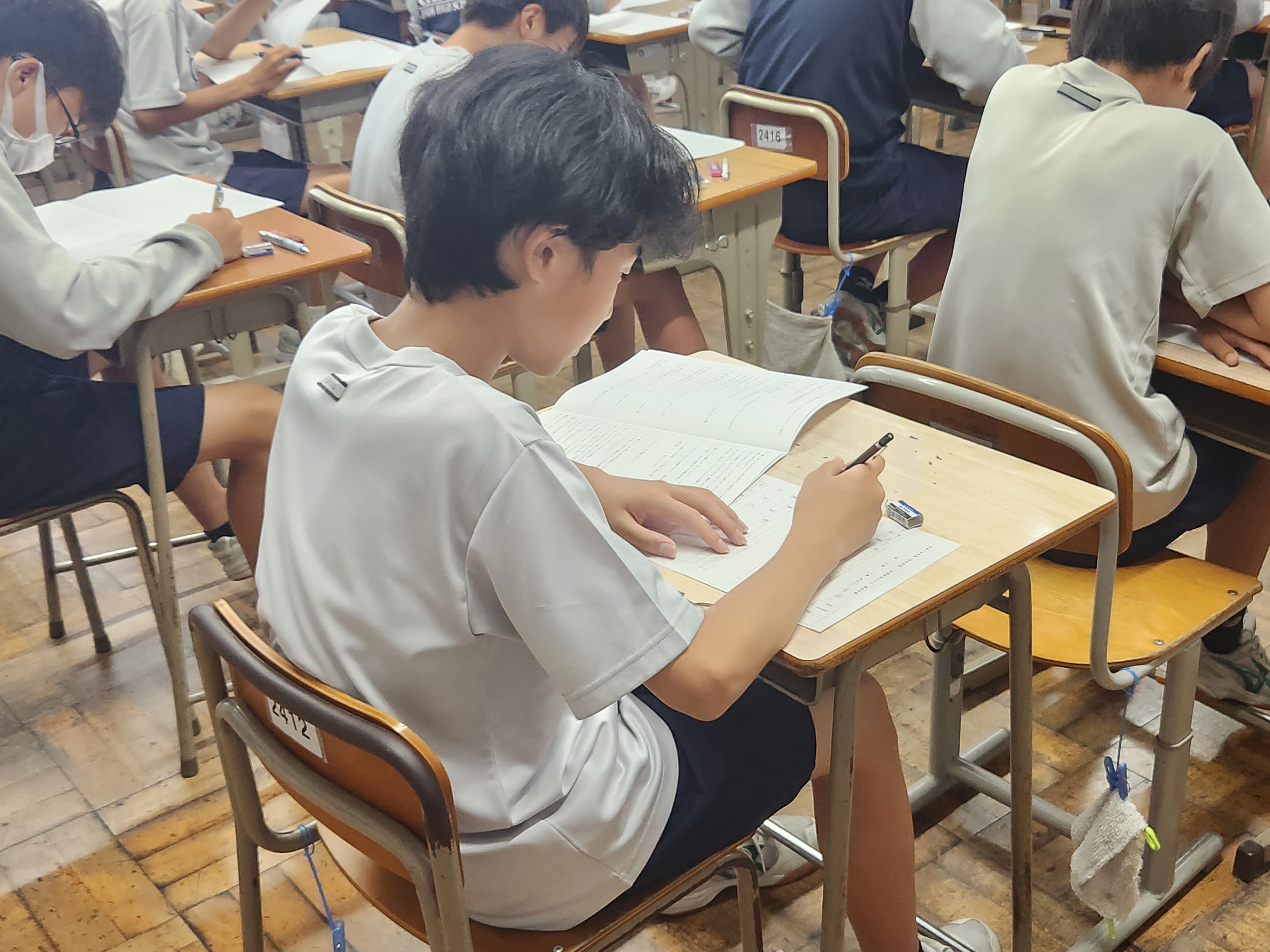

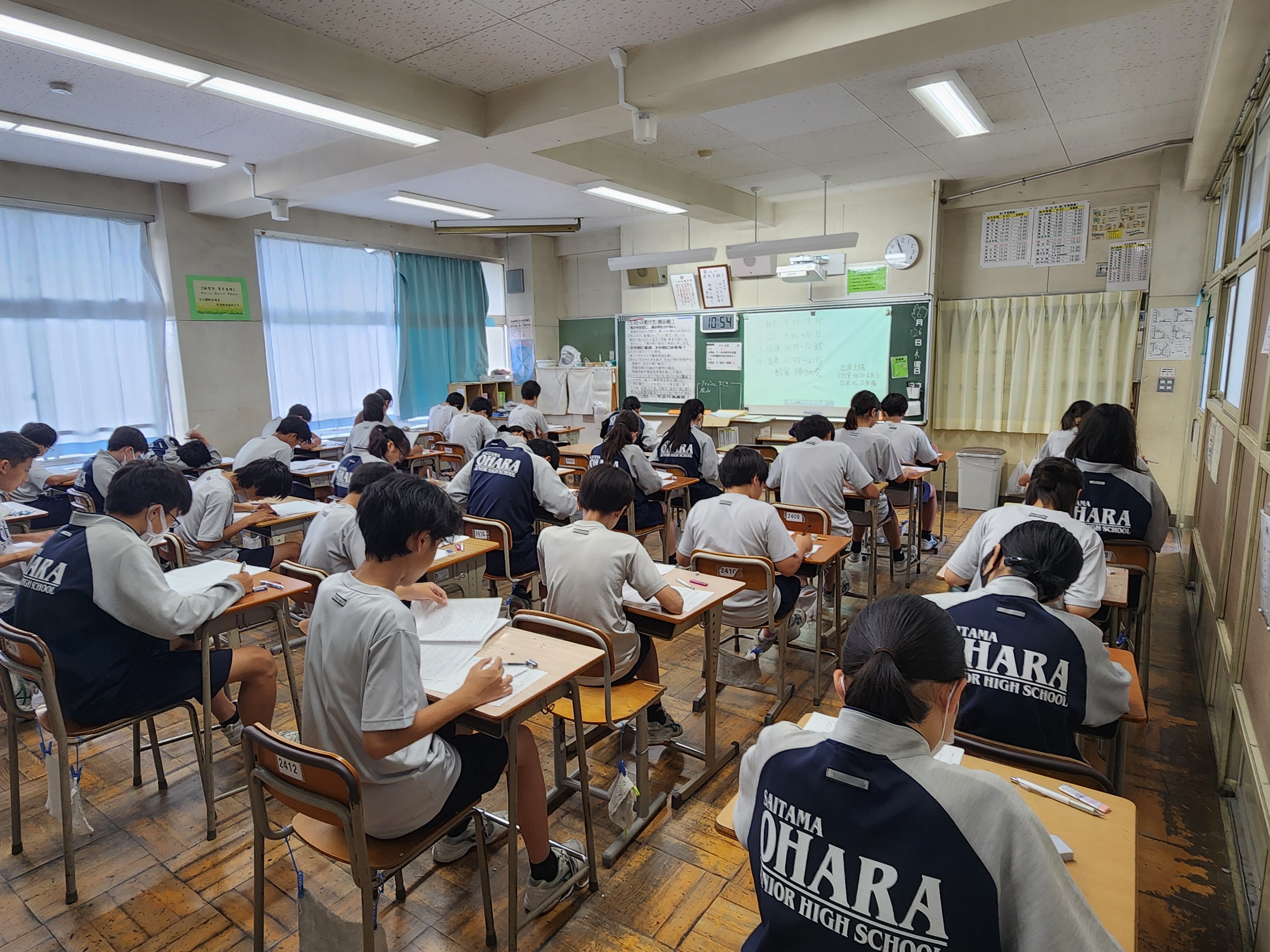

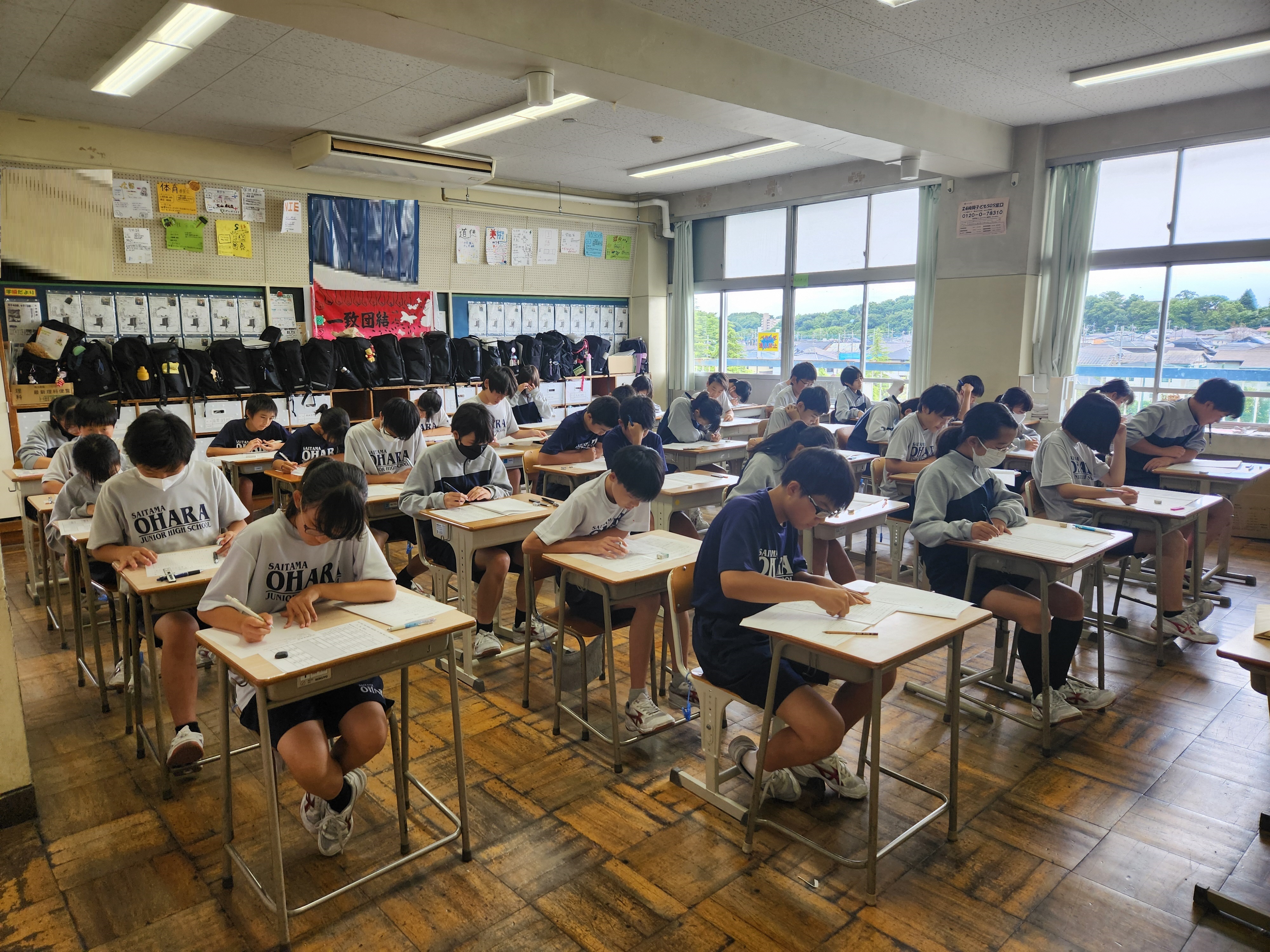

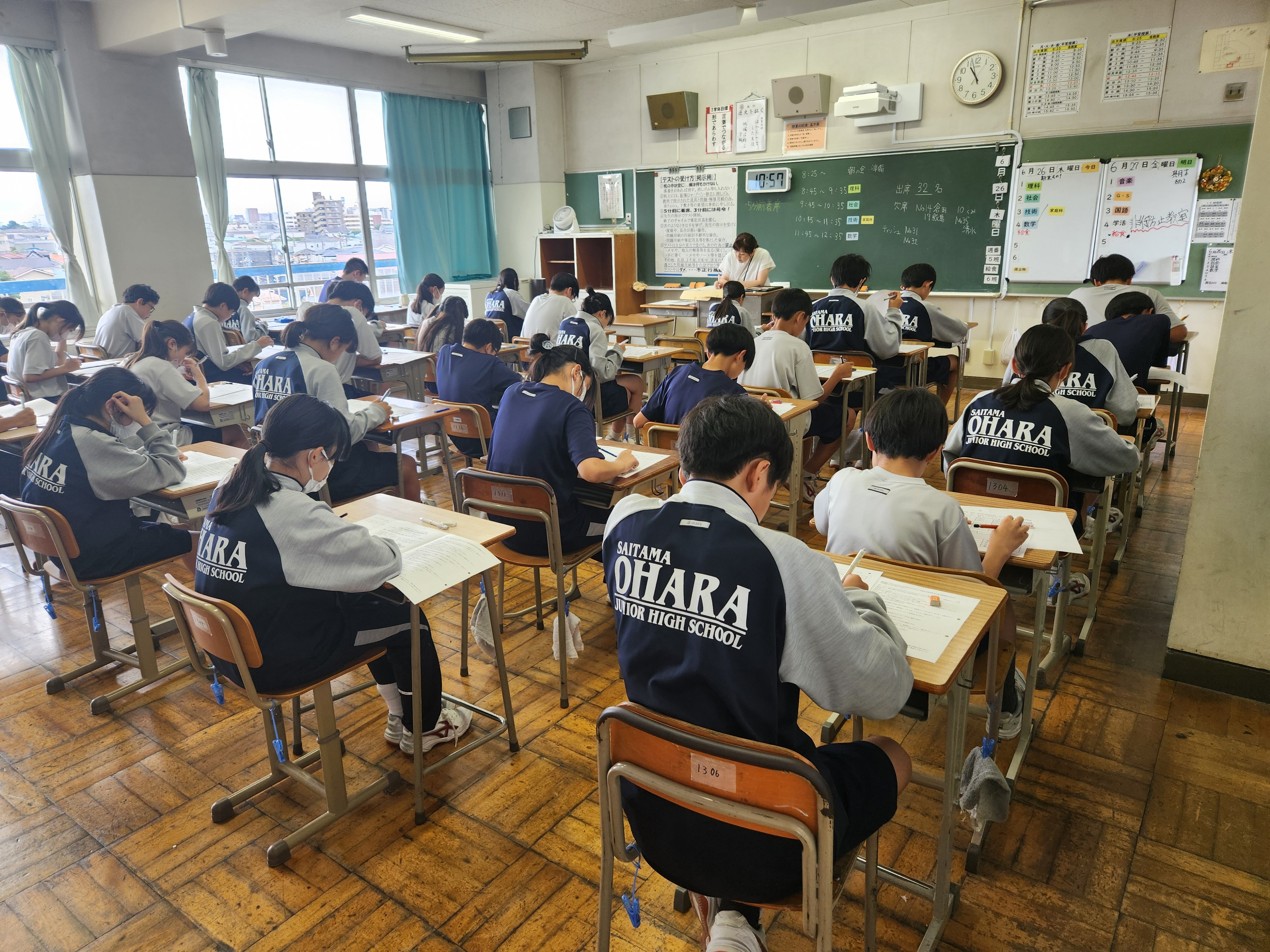

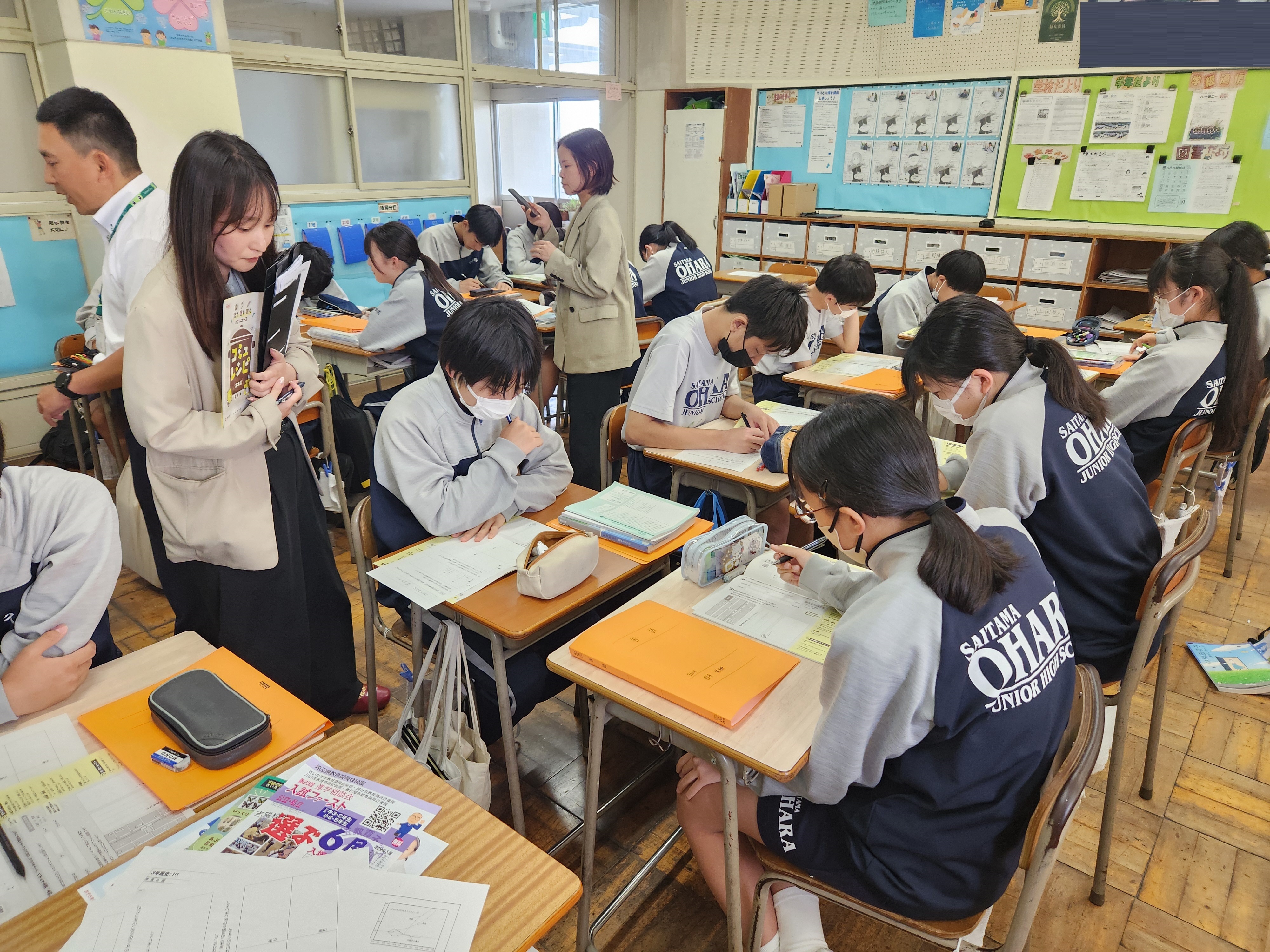

期末試験1日目、どの教室でも真剣に答案用紙とにらめっこをしている姿が見受けられました。学校総合体育大会に体育祭と慌ただしい中での試験となりましたが、皆時間をみつけて一生懸命勉強してきた様子が伺われます。今学期の登校日も今日を除けば、残り16日となりました。気持ちよく1学期を終わりにできるよう、今やれることの全てに真剣に向き合いましょう。

帰宅の途中、私は三崎の農道から帰るのですが、空を見上げると見たこともないような大きな虹が出ていました。東の空から南の空へ、くっきりとした七色のアーチが架かっています。この虹と同じように、大原中生の未来が輝かしいものになりますようにと、思わずお祈りしてしまいました!

「校長先生、体育祭のあのウェーブ、私が最初にやったんです!そうしたら次から次へと輪が広がっていって…。大原中のみんな、好きっ!って気持ちになりました」3年生女子

6月25日(水)

体育祭で1年生学年優勝の1年5組の生徒たちが校長室に応援旗を飾ってくださいと言って持ってきました。歴代校長の写真の下に掲示。うん、伝統の重みが感じられますね!生徒たちもこれ以上ない「どや顔」でポーズをとっている姿がなんとも言えません。

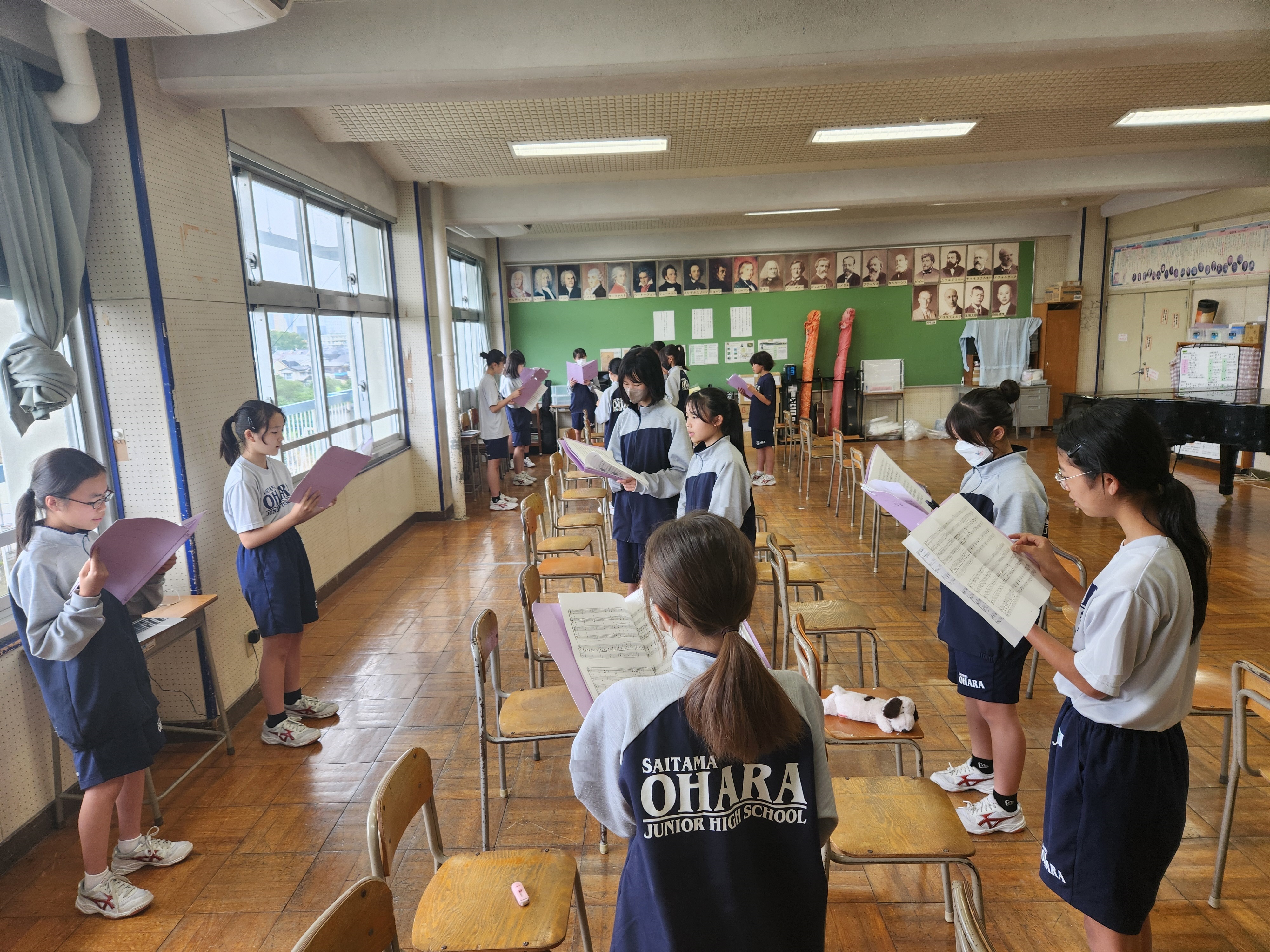

体育祭が終わったと思ったら、1年生は早くも、合唱コンクールに向けた取組を開始していました。今日は、パートごとに分かれて、全体合唱で歌う「心の中にきらめいて」という曲の練習を行っていました。昨年の合唱コンクールで、閉会式の後、全体合唱をもう一度行ってもらったことが思い出されます。体育祭で紡いだ絆を、今度は合唱コンクールのステージで、より強いものにしてもらえることを願っています。

「音楽は人との絆を深めてくれます。音楽には不思議な力があります。悲しい時に慰められたり、逆に気分を落ち着かせてくれたり。そして、同じ音楽の好みの者は驚くほどの共感を得ます。相手の音楽の趣味に合わせてみることで意外なほど気が合うものです」フランク・シナトラ(アメリカの歌手)

6月24日(火)

体育祭で優勝した3年4組の生徒たちが、早速校長室に「クラスの応援旗を飾らせてください!」とやって来ました。開会式で生徒たちに、優勝したクラスの応援旗を校長室に飾ると言った約束を覚えてくれていたようで、もちろん喜んで、一番目立つ場所に飾らせてもらいました。これで大原中征服作戦完了です!

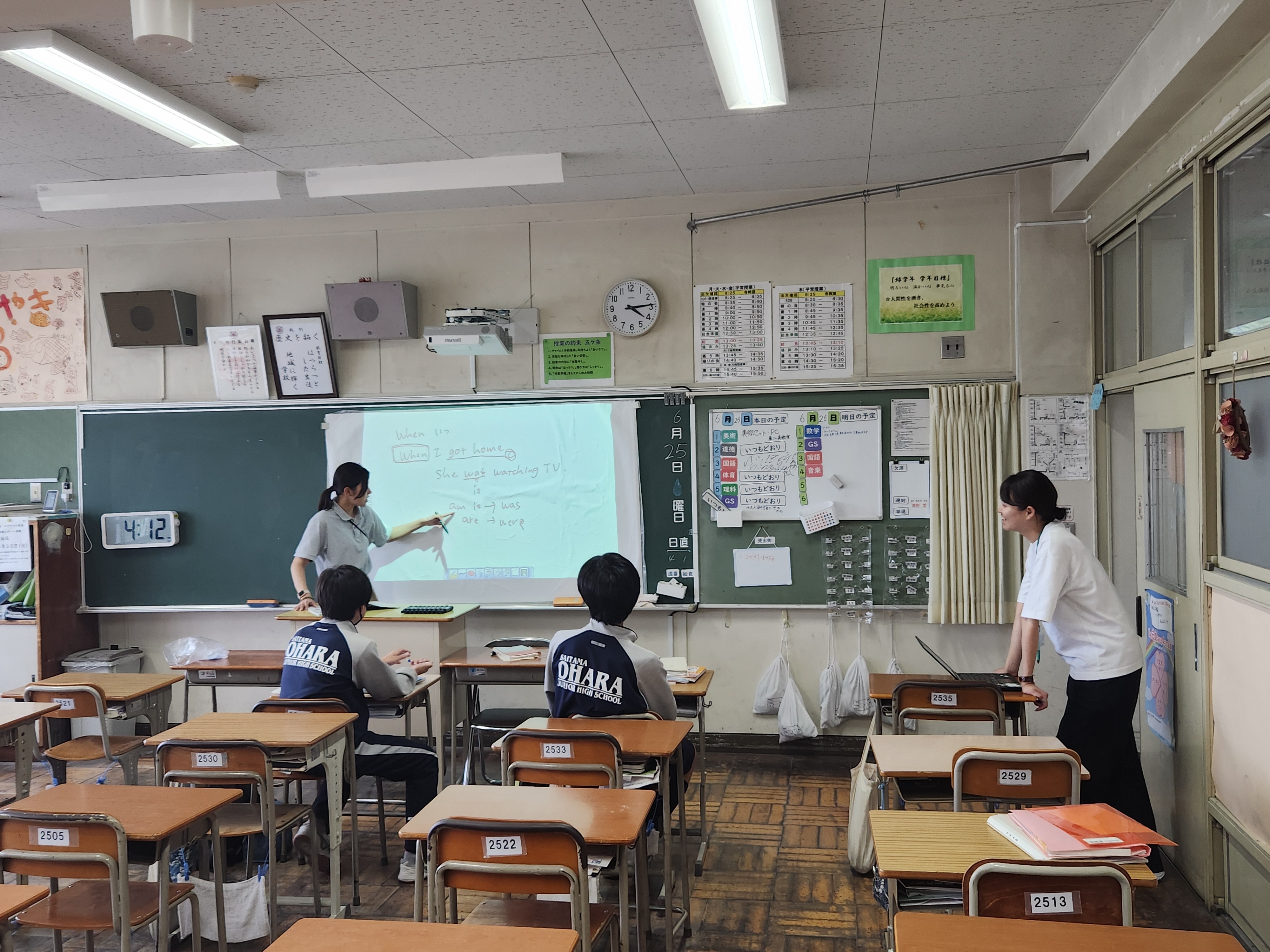

体育祭が終わったばかりですが、木曜日から期末試験が始まります。生徒たちにとっては夏休み前最後の試練。放課後、2年生は各教科で質問教室を行っていました。また、第2美術室では、地域の方たちがボランティアで参加し、チャレンジスクールが行われ、20名近い生徒たちが集まっていました。まだまだ体育祭の余韻に浸りたいところでしょうが、気持ちを切り換えて頑張ってください!

「本当にこれがやりたい!って夢をもっている人間なら、周りからどう言われようが、頑張る精神力があると思うけどね。現実を見て、やりたいことを可能にさせる状況を自分でつくって、とにかく持続させていくこと、それしかないんじゃないかな」唐沢寿明(俳優)

6月23日(月)

今日は体育祭の振替休日でしたが、陸上部は、今日から25日まで学校総合体育大会が駒場スタジアムで開催されます。体育祭の疲れもあるのでしょうが、3年生にとってはこれが最後の大会となることもあり、大原中の生徒は皆、全力でフィールドを駆け抜けていたのが印象的でした。陸上競技は、常に孤独で、自分との闘いと言われるスポーツです。大切なことは、例え誰に何と言われようと、自分だけは自分を信じ抜くという姿勢ではないでしょうか?自分自身の価値は他の人に決められるのではなく、自らそれを磨き、輝かせるもののはずです。そうした意味で陸上部の生徒たちは、自分自身の可能性が無限であると信じきっているようで、何だか嬉しくなりました!

「世間が自分を見放しても、自分だけは自分を応援するよ」ウサイン・ボルト(ジャマイカの陸上選手、男子100m、200mの世界記録保持者)

6月21日(土)

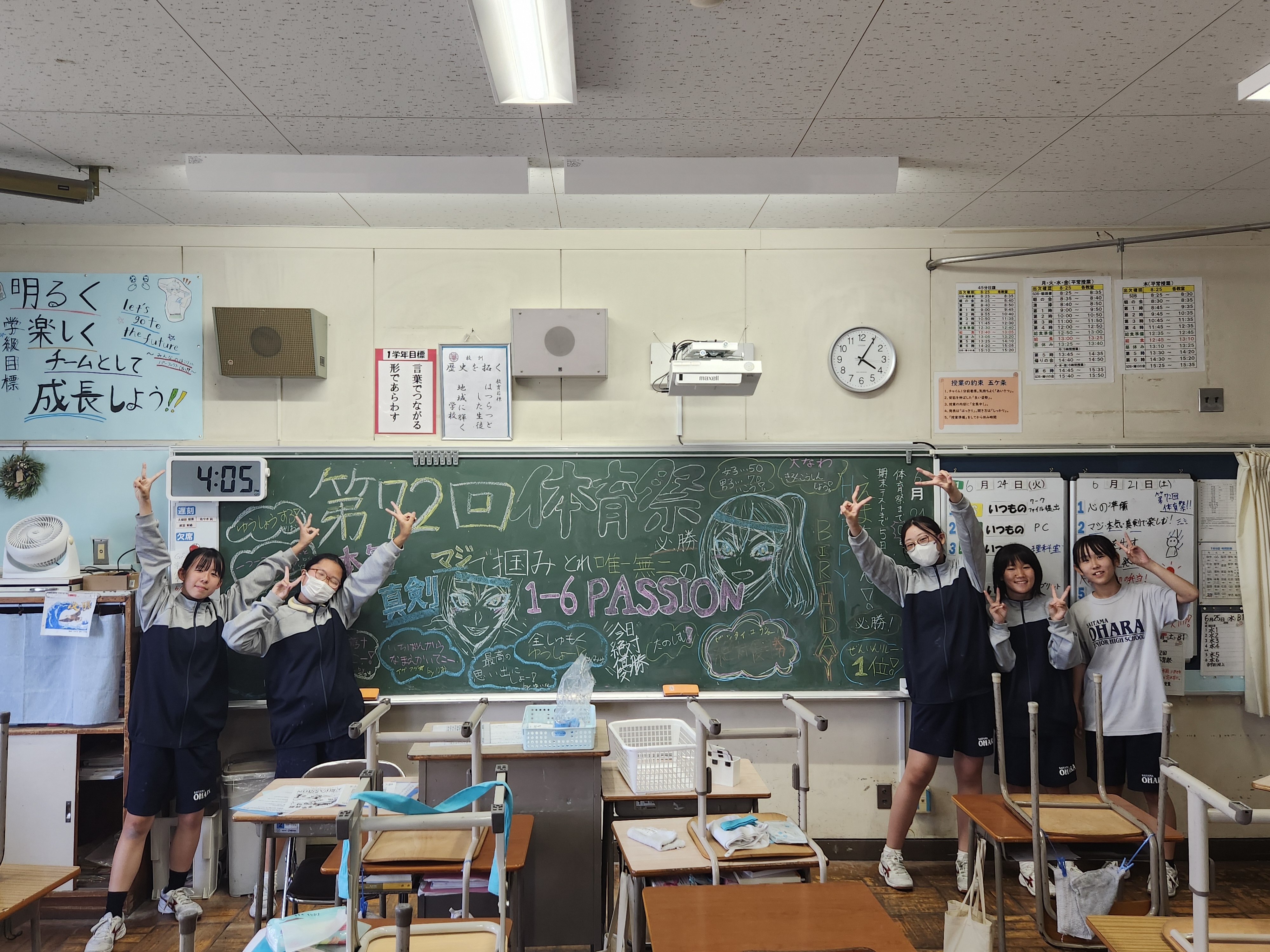

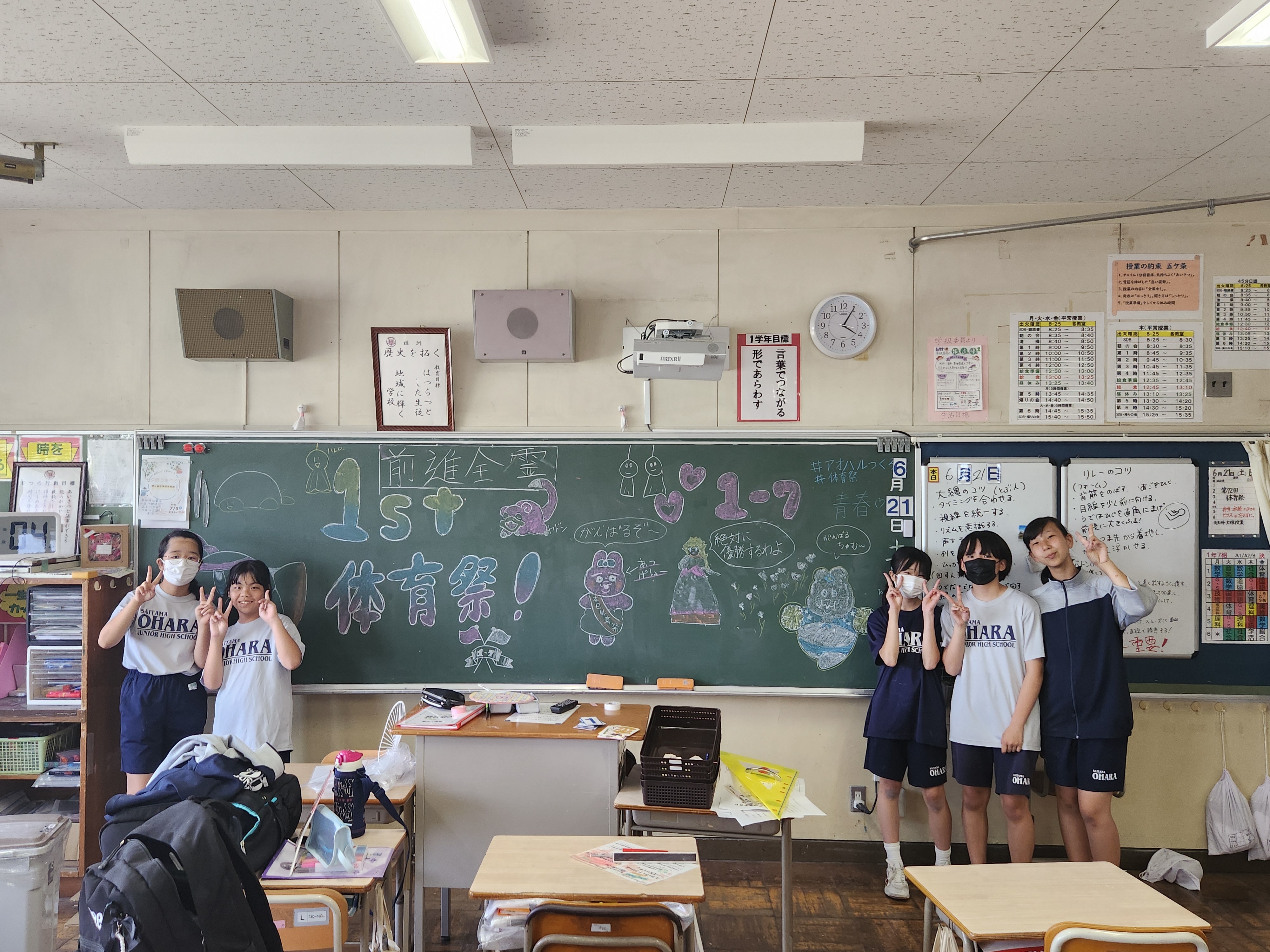

晴天の中、第72回体育祭が開催されました。大変に暑い日となりましたが、近隣校の協力を得て、全クラスがテントの下で応援をすることができ、大きな事故や怪我もなく、無事に全ての競技を終了することができました。競技はどれも白熱したものとなり、チグハグ体操のアップテンポな振りに、初めてこれを見た地域の方が驚いていました。生徒たちは本気で走り、跳び、声援を飛ばし、クラスの絆が一層強くなったことは、間違いありません。世界記録に挑戦やバズーカーリレーなど、大原中ならではの種目もあり、会場を埋め尽くした大勢の保護者からも大きな歓声が寄せられました。

競技中は、熱中症対策として、何度も給水タイムを設けたほか、大繩の前にはグラウンドにスプリンクラーで水を撒きました。すると生徒たちはスプリンクラー前に集合し、いつの間にか水浴びタイムに!ワーワーキャーキャー叫びながら楽しそうに水を全身にかぶる生徒たち、つかの間熱い対決ムードから、ほのぼのした安らぎの時間に変わりました。

体育祭は、教員にとっても「し烈な戦い」です。それぞれ気合の入った(?)衣装に身を包み、少しでも生徒たちの心に寄り添おうとしていました。またその姿を見た生徒たちからも温かい声援が送られました。大原中名物の大縄跳びと3年生の綱とりでは、独創的なパフォーマンスも見られ、運動の得意な生徒にとっても苦手な生徒にとっても、心の底から楽しめる行事となりました。

閉会式の最後では、体育委員長の合図で全校生徒が肩を組み、大きな声で校歌を歌いました。3年生はこれが最後の体育祭となりますが、梅雨の晴れ間の土曜日、太陽よりも熱い気持ちで何かを「掴み取った」一日のことを覚えておいてほしいと思います。閉会式終了後、誰からともなく自然発生的に沸き起こったウェーブがグラウンドを時計の反対廻りに一周していく様は、正に圧巻でした!

「悔しさや嬉しさを超えた価値がここにはあると思います。みんなのパッションで駆け抜けた、みんなが主人公の体育祭でした」閉会式での体育委員長の言葉

6月20日(金)

体育祭を明日に控え、前日準備が行われました。今年のスローガン「掴み取れ」の横断幕がバックネットにドーンと掲げられ、否が応にもテンションが上がります。体育委員の生徒たちは開会式の準備を入念に行ったり、テントの設営を行ったりしていました。そのテント、よく見ると、大原中学校以外の学校名のものがちらほらと見受けられます。先生たちが近隣の学校を回ってテントを借り集め、明日は、全てのクラスがテントの中で応援ができるようにしてくれました!

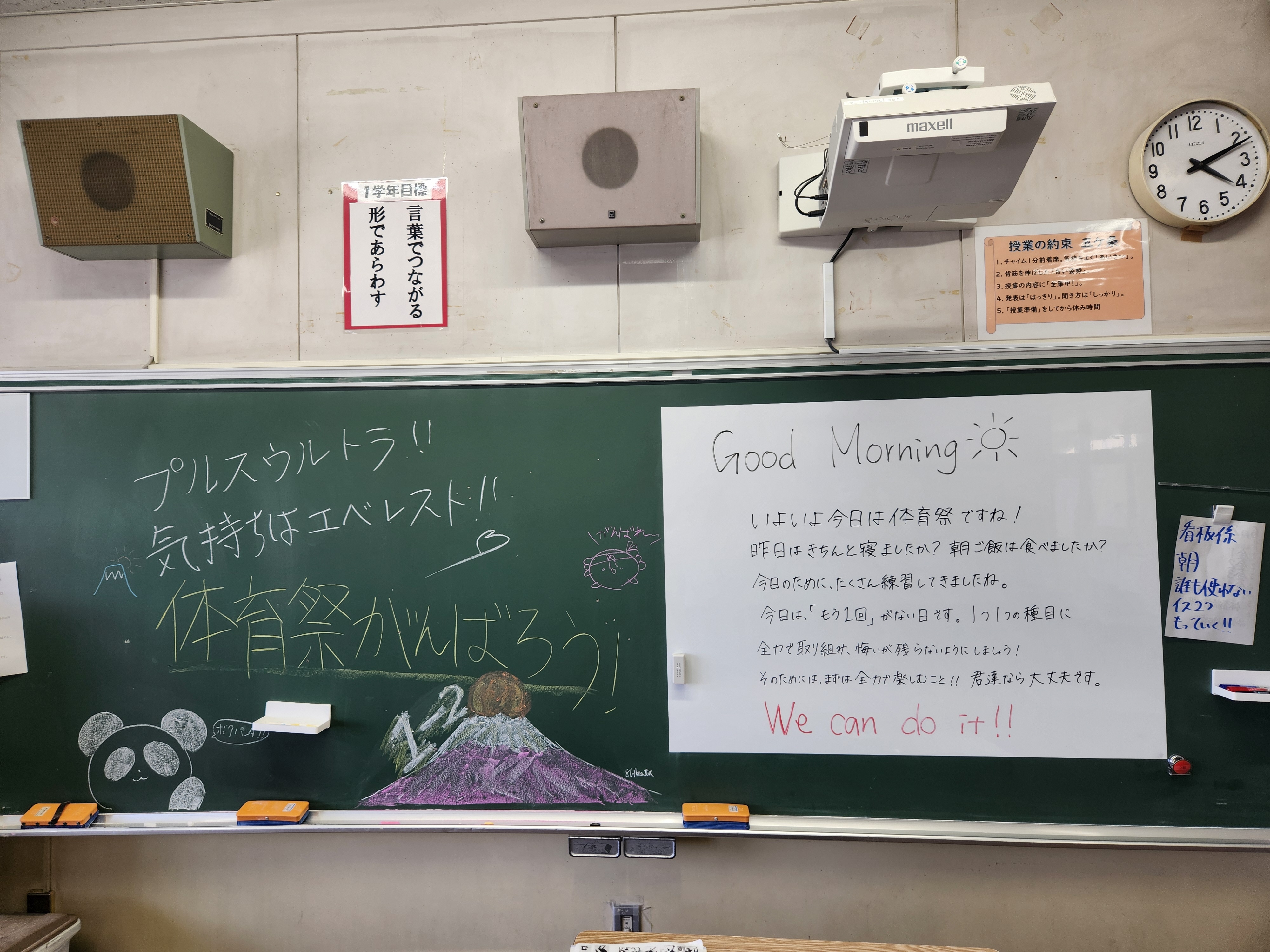

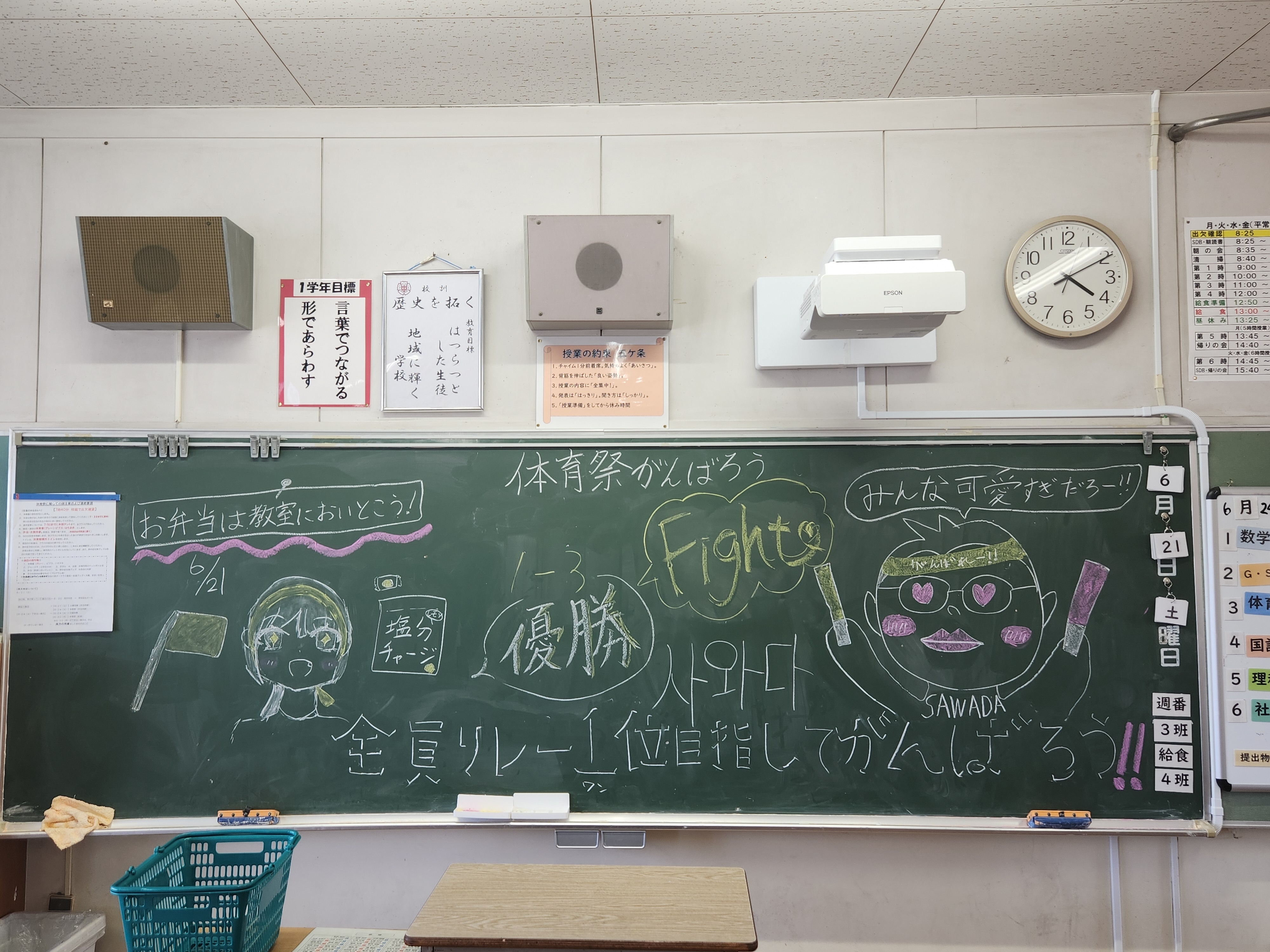

闘いは、校舎内でも静かに幕を開けていました。生徒たちが校長室に「応援してください!」と言ってクラスの団扇を届けてくれました。なんだか仲間に加えてもらったようで、幸せな気持ちになりました。1年生の教室は、まるで黒板アートの展覧会のようでした。凝りに凝った装飾を施したり、担任から心のこもったメッセージが書かれてあったりと、それぞれのクラスのオリジナリティーがあふれていました。明日に向け、今日はゆっくり休んでください。

「感謝したい人をあげたら、それだけで何冊もの本になってしまう」山中伸弥(医学博士、ノーベル生理学・医学賞)

6月19日(木)

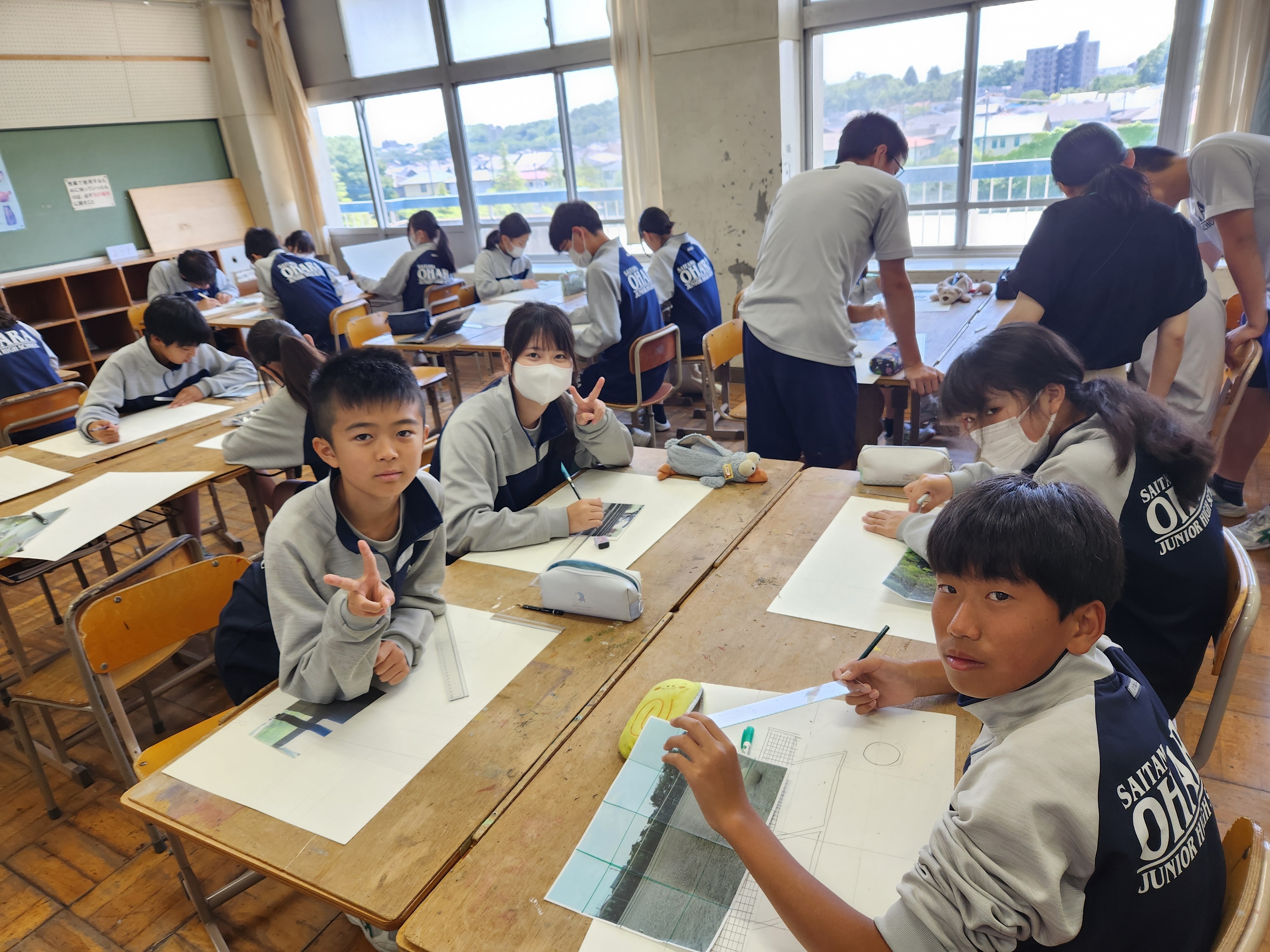

今週は快晴の日が続いています。このまま梅雨は、明けてしまうのでしょうか?南グラウンド横の「憩いの小径」には、紫陽花の花が青葉と鮮やかなコントラストをなしていて、まるで英国の庭園のようでした(行ったことはありませんが…)。2年生美術の授業では、「透視図法」という、遠近法を用いた絵画を描いていました。スケッチブックに補助線を引きながら、奥行きのある絵を作成する図法だそうです。階段や青々とした若葉が、まるで迫ってくるような迫力がありました。

6時間目は、体育祭前最後のクラス練習でした。教室で作戦会議をやるクラスや校庭の真ん中で円陣を組むクラスなど、どこも気合十分な様子。いよいよ本番モード突入です。

「葉っぱを描くのだけは頑張りました!」美術の授業を受けていた2年生の生徒

6月18日(水)

体育祭の予行が行われました。昨日に続く猛暑日となりましたが、湿度が低いため比較的過ごしやすく、生徒たちはテントの下で適度に水分補給を行いながら、全ての日程を無事こなすことができました。各係は、当日と同じ動きを今日の予行で、しっかり覚えようと一生懸命取り組んでいます。本番にスムースな進行ができるよう、先生と相談しながら入念に打ち合わせを行っていました。

最後に行われた選抜リレーだけは、今日が本番です!女子が100m、男子が200m、交互に走ってバトンをつなぎます。今日の気温の暑さに負けない、クラスの生徒たちからの熱い声援が送られ、どの生徒も全力の走りを見せてくれました。生徒の皆さん、当日に向け、しっかりと体調を整えてください!

「最初から全力でいかない奴は、その時点で先がない」志村けん(タレント)

6月17日(火)

体育祭の全体練習が行われました。今日の日中の最高気温が35℃を超えるとの予報があったため、時間を大幅に短縮し、入退場とチグハグ体操、大縄跳びに絞って練習を行いました。生徒たちは暑さに負けることなく、元気いっぱいにグラウンドで跳ね回っています。体育委員長からは全体に向けて、「大原中生の気持ちを一つにして、本気・真剣・マジでいきましょう」との指示がありました。

午後は、明日の予行に向けて係ごとに準備を行いました。得点や招集、決勝、放送、保健など自分の役割を責任をもって入念な準備を行っていました。クラス旗の作成もいよいよ大詰めに入ってきたようです。各クラスの思いを一つにして、感動的な体育祭を演出しましょう!

「一緒になることは始まりであり、一緒にいることは進歩であり、一緒に働くことは成功である」ヘンリー・フォード(アメリカの実業家)

6月16日(月)

今日は、朝から猛烈な暑さとなりました。体育祭の学年練習も佳境を迎えていますが、暑さ対策として、グラウンドにテントが組み立てられ、待機の生徒はその中で涼んでいます。ひと昔前からは考えられないような光景ですが、夏の暑さが以前とは比較にならないものとなっている現状を踏まえれば、これも当然のことと言えるでしょう。明日は全体練習、明後日は予行、どちらも今日以上の暑さが予想されています。生徒の皆さんは、本日学校から発信した学校安心メールの内容を確認して、飲み物や冷感グッズ、帽子等の日よけなど、出来る限りの対策をして臨んでください。くれぐれも安全第一、無理を押して参加することだけはないようにお願いいたします。

「人生にとって最も大切なとき、それはいつでもいまです」相田みつを(詩人)

6月14日(土)

来週に迫った体育祭に向け、PTAの方による、学校敷地内の除草作業が行われました。朝早くから多くの保護者にお集まりいただき、グラウンドや体育館の周辺の草を刈っていただきました。大原中は土壌がよいのか、雑草の成長も凄まじいようです。1時間程、皆さん汗だくになりながら作業してくださいました。生徒たちにとって忘れられない体育祭を、こうして保護者の方たちも演出してくださっています。「楽しい学校生活」は保護者や地域の方など多くの支えがあって成り立っているということを忘れてはいけませんね。保護者の皆様、お休みの日にも関わらず除草作業にご協力いただき、本当にありがとうございました!

「雑草も花なんだよ、一度それと知り合いになるとね」A.A.ミルン(イギリスの児童文学作家「クマのプーさん」より)

.jpg)

6月13日(金)

3年生は、グローバル・スタディの授業で、パフォーマンステストを行っていました。今日は、教科書に書かれている内容をALTに要約して説明するという課題です。文章に書かれている内容をできるだけ簡単に、且つ要点を的確に伝えるという作業は、英語でも日本語でも意外と難しいものです。生徒たちは言葉を言い換えたり身振り手振りを交えながら、必死に伝えようと努力していました。

放課後、未来創造プロジェクトが開かれ、ついに最終形態となった新制服が業者からプロジェクトの生徒たちにお披露目されました。これまで何度も協議を重ね、試行錯誤をを繰り返してきた、「生徒の生徒による生徒のための新制服」の完成です!まだここではその写真は掲載しません。生徒の皆さんに紹介するその日が楽しみです!

未来創造プロジェクト終了後、教室を回るとこの日も生徒たちがクラス応援旗を製作していました。どのクラスもだいぶ完成に近付いていて、それぞれの個性が表れてきました。クラスカラーを様々なキャラクターで表現していて、見ていてとても楽しい気分になりました。体育祭まで後1週間、生徒たちは既に気合十分です!

「あなたにできることをしなさい。今あるもので、今いる場所で」セオドア・ルーズベルト(第26代アメリカ合衆国大統領)

6月12日(木)

雨天が続いていたため実施できなかった体育祭の学年練習が今日、ようやく行われました。大原中で初めての体育祭に臨む1年生には、教員から競技の説明が行われていました。強大なバズーカーにデカパン、これらは一体何に使うのでしょう?不思議そうな表情で説明を聞いています。放課後は、大原中体育祭名物「大縄跳び」のクラス練習を行いました。各クラス、体育委員を中心に作戦を立てていました。担任も自分のクラスに張り付き、大声でアドバイスを送っています。体育祭は生徒たちだけのものではなく、教師にとっても正に「熱い闘いの場」です。こういう光景を見ていると、やっぱり担任っていいなと思ってしまいます。誰か代わってくれないでしょうか?

「団結の中にこそ、力は存在する」フィリピンの格言

6月11日(水)

1年生は道徳の授業で「ネパールのビール」という教材を学習していました。ネパールの山の中でビールを登山者に届ける少年が主人公の作品です。生徒たちも、少年が実際に背負ったのと同じ重さのリュックを担いで階段を上ってみました。想像以上の重さに驚きを隠せない様子。ネパールの少年のリアルな追体験とまではいかなくとも、少しでも彼の思いに寄り添うことで、主体的に自分の考えをもとうとしています。

放課後、各クラスでは、来週の体育祭に向け、クラス応援旗の製作が佳境に入っています。クラスカラーに合わせたキャラクターを用いた個性あふれるデザインは、体育祭の楽しみの一つでもあります。こうした作業の一つひとつがクラスの絆をふかめていくのでしょう。雨天続きで学年練習が満足にできないのが残念ですが、一生に一度のこのクラスでの体育祭、たくさんの思い出を残してほしいものです。

同じく放課後、未来創造プロジェクトによる、校長・教頭に向けた新制服のプレゼンが行われました。生徒たちの投票で選ばれた制服がより「Made in Ohara」のコンセプトに合ったものとなるよう、代表生徒たちによるブラッシュアップが行われました。いよいよ、生徒たちに決定版をお披露目する日が近付いてきました!

「プライドをもつということは、周りが誰一人同意してくれなくても、自分を信じぬくこと。勇気さえあれば、きっとやり遂げられるはずです」ブライス・コートニー(オーストラリアの作家)

6月10日(火)

今年度最初の大原中学校学校運営協議会が開催されました。学校と地域の方が一緒になって、大原中学校をよりよい学校にしていくにはどのようにすればよいかについて話し合う会議です。今回は「エージェンシー」をテーマに、生徒が今まで以上に主体的に地域と関わり、自己肯定感を高めていく手段について、活発な熟議がされました。会議終了後、評議員の方たちは、新設された地域交流室や授業の様子を見学されました。これからの大原中学校は、地域の「一員」として与えられた行事に参加するだけでなく、地域の「一因」として積極的に学校の魅力を発信し、地域に働きかける存在になりたいと考えています。是非これからも「地域に輝く」大原中学校にご期待ください!

「帰るところが故郷ではない。出かける先を故郷にしなきゃ」永六輔(作詞家、放送作家)

6月9日(月)

2年生は技術の授業で「情報セキュリティ」に関する啓発ポスターを作成していました。フィッシング詐欺やなりすましなど、SNSが日常生活に浸透すればするほど、危険な要素も入り込んできています。生徒たちは、実際にどのような危険がどのような手口で行われているのかを調べ、それを分かりやすくレイアウトしていました。

同じく2年生体育の授業では、新体力テスト、今日は走り幅跳びの計測を行っていました。どうすればより遠くまで跳べるか、クラスの仲間たちが大声でアドバイスを送っています。1回目よりも上手に跳べた生徒は満面の笑み!学校総合体育大会が終わったと思ったら来週は体育祭です。健康には十分注意しましょう!

「高く跳ぶ秘訣は三つ。夢をもつこと。信じること。愛すること」熊川哲也(バレエダンサー)

.jpg)

6月8日(日)

吹奏楽の中央支部研究発表会がさいたま市文化センターで行われました。この発表会は、1年生が初めて演奏を披露する記念すべき会でもあります。この日に向けて、先週もずっと校舎内に、「アフリカン・シンフォニー」が響いていました。1年生は見るからに緊張している様子でしたが、大観衆の前で堂々と2曲を演奏することができました。1年生の生徒には、このステージに緊張の思いでたった経験をこの先ずっと忘れないでいてほしいと思います。そして上級生の演奏に対するあこがれ、それに少しでも近付きたいという思いが、これからの自分自身の成長につながっていくはずです。演奏後の安堵している1年生の表情がとっても印象的でした!

「僕は『オーケストラは心のビタミン』だと思っていて、それが自然に地域全体に共有されていってほしいのです。そのためには僕も楽員も街へ出かけて、地域の方と触れ合いたい」佐渡裕(指揮者)

6月7日(土)

熊谷スポーツ文化公園で埼玉県通信陸上競技大会が開催されました。この日は、女子四種競技と男子3000mで、本校の生徒がそれぞれ決勝まで進出。素晴らしいパフォーマンスを見せてくれました。四種競技では砲丸投げで8m近くまで記録を伸ばし、会場から大きな拍手を浴びていました。男子300mでは、本校の生徒が前半から勝負をしかけ、先頭でレースを引っ張りました。残念ながらこのレースでの全国大会出場はなりませんでしたが、同じ生徒が、前日に行われた男子1500mで、既に全国大会出場を決めており、晴れ舞台での活躍が期待されます。全国大会は、8月に沖縄県で開催されます。南国の地を大原中生が颯爽と駆け抜ける姿、今から楽しみです!

「痛い目に遭ったとしても、失敗すらできない人生よりずっと楽しい」高橋尚子(マラソンランナー)

6月6日(金)

学校総合体育大会週間も今日が最終日。市内の様々な会場で大原中生の活躍を見ることができました。大会最終日の今日は、サイデン化学アリーナで卓球男子の団体戦が行われました。試合が押してしまい、会場への入場まで随分待たされましたが、生徒たちはそこで間延びすることなく、試合に集中していました。3校による予選リーグを見事突破し決勝トーナメントに進んだ選手たちに会場から大きな拍手が寄せられました!

浦和総合運動場では、ソフトテニス男子団体の準々決勝、準決勝、決勝が行われていました。準々決勝を見事勝利して県大会出場を決めた大原中は、勢いそのままに続く準決勝、決勝も制し、見事優勝を果たしました!毎日地道な練習をコツコツと積み重ねてきた成果が最高の形で花開きました。県大会での活躍を祈ります!

「夢は叶えるためにあるもの。無理なら新しい夢を作ればいい」水谷隼(卓球選手)

6月5日(木)

学校総合体育大会ソフトボールの準々決勝が荒川総合運動公園で行われました。今日も生徒たちは元気一杯です。ピッチャーからは、キレのよい球がポンポンと投げられ、相手打線を翻弄していきます。昨日の勢いそのまま、守備も堅実そのもの。つけいる隙を与えません。2本のホームランも飛び出し、完全に主導権を握ったかに思えましたが、ここまでのレベルになると相手もさるもの、少ないチャンスから得点を返され、逆転を喫してしまいました。ソフトボール部は明日の県大会代表決定戦に回ることとなりました。勝負事には、どうしても勝者と敗者が出てしまいます。しかし、生徒たちがここまで経験してきたことは、結果よりもそのプロセスがいつまでも思い出として記憶に残るのではないでしょうか?

「日頃できないことは、グラウンドに出てもできない。だから、グラウンドで一流になりたいんだったら、日常生活も一流にならないと。ソフトボールはグラウンドだけが全てじゃない」上野由岐子(ソフトボール選手)

6月4日(水)

学校総合体育大会5日目。サイデン化学アリーナでは女子卓球の団体戦が行われました。試合開始前に大きな円陣を組んで気合を注入しています。普段から明るい生徒の多い女子卓球部、今日はいつもの雰囲気そのままに試合を楽しんでいる様子で、元気な掛け声がアリーナいっぱいに響き渡り、見事予選リーグを突破しました!

荒川総合グラウンドでは、ソフトボール部が初戦に臨みました。雨天のため、3日間も試合が延期になってしまい、モチベーションが維持できているか心配でしたが、そんな心配は杞憂!序盤から大原中打線が爆発し、得点を重ねていきます。守っても堅実な守備が光り、安心して見ていられる展開となりました。それにしても、他の部の生徒もそうですが、3年生は3年生として、2年生は2年生として、本当に上手になりました。「練習は嘘をつかない」という言葉の意味を改めて教えられている気分です。

ソフトボールの試合の後、別の出張があり、それを切り上げて大急ぎで女子テニス団体戦が行われていた浦和総合運動場へ。残念ながら試合は既に終わっていました…。3年生の最後の試合を見てあげられず申し訳ない気持ちで、生徒たちの集合写真を撮影させてもらいました。3年生の生徒たちは皆笑顔で、その視線はすでに次のステージに向けられているように思えました。

「これから私の時代が待ち受けている。決して振り向かないし、後退することもしない」ヴィーナス・ウイリアムス(アメリカのプロテニスプレイヤー)

6月3日(火)

学校総合体育大会4日目。今日は、大宮武道館で柔道個人戦が行われました。武道は「礼に始まり礼に終わる」という言葉のとおり、生徒たちは皆大変礼儀正しく、指導者の助言にも真剣に耳を傾けていました。惜しくも県大会出場はなりませんでしたが、自分自身が今やるべきことに真剣に向き合う姿勢は、必ずや次のステージで活かされることでしょう!

女子バレーの県大会出場決定戦が岩槻文化公園体育館で行われました。これに負ければ後がない、正に背水の陣で臨んだバレー部の生徒たちは、とにかくその明るさと気迫で相手チームを圧倒し、見事ストレート勝ち、県大会出場をきめました!途中ハラハラさせられるシーンの連続で、試合中の写真を撮ることをすっかり忘れていました(冷汗)…。

サイデン化学アリーナでは、男子バスケット部が県大会出場をかけた試合に臨みました。対戦相手は大柄な選手が多く、どうしてもリバウンドが捕れず、得意とする速攻オフェンスも封じられ、苦しい展開に。しかしそれでも練習で積み上げてきた丁寧なバスケットを続け、僅差のまま相手を負いかけます。残念ながら逆転の夢はかないませんでしたが、ここまで諦めずに続けてきたことを誇ってほしいと思います。

「勝って、勝ちにおごることなく、負けて、負けに屈することなく、安きにありて、油断することなく、危うきにありて、恐れることなく、ただ、ただ、一筋の道を、踏んでゆけ」嘉納治五郎(柔道家)

6月2日(月)

学校総合体育大会3日目。今日も各試合会場で大原中生の元気な姿を見ることができました。浦和総合運動場では、男子テニスは団体戦が行われました。大原中は、初戦からサーブやスマッシュが面白いように決まり、快勝することができました。試合前には円陣を組み、気合も十分でした。悲願の県大会出場を目指し、一戦一戦大切に戦ってください。

サッカーは、レッズハートフルフィールドで2回戦が行われました。地元の伝統校同士の一戦は1点を争う好ゲームとなりました。大原中は序盤から果敢に相手ゴールを攻め、積極的にシュートを放ちます。最後まで先の読めない試合展開となりましたが、0-1で惜しくも3回戦進出はなりませんでした。試合終了後、選手たちには多くの観客から、惜しみない拍手が送られました。

岩槻文化公園体育館では、女子バレー部が2回戦に登場。強烈なサーブやスパイクを連発し、見事ストレート勝ちで3回戦進出!チームの雰囲気も最高潮でオーラさえ感じられます。このまま仲間たちとの時間を楽しんで、最高の結果を出してもらいたいと思います。

サイデン化学アリーナでは、県大会出場をかけて女子バスケット部が3回戦に臨みました。終始明るく声を出し、身長差で不利な分は、コートを縦横無尽に動き回るスピードでカバーしていきます。試合は最後まで予断を許さない接戦となりましたが、惜しくも新人戦に続いての県大会出場はならず。しかし、全力で食らいついた結果です。自信をもって次のステージに進んでもらいたいと思います。

「周りからは、けなされ”無理だ”って言われてきた。でも他人に自分の限界を決めさせたくなかった」田伏勇太(日本人初のNBAプレイヤー)

6月1日(日)

昨日の悪天候から一転、快晴に恵まれた今日も学校総合体育大会が市内各会場で行われました。私は朝一番、女子テニス個人戦が行われる天沼コートで挨拶を行いました。会場に着くなり生徒たちが気付いてくれ大きく手を振ってくれたのですが、その明るさに一日の活力をもらいました。

レジデンススタジアム大宮では、野球部が1回戦に臨みました。大原中は堅い守備と丁寧なピッチングで相手に得点を許しませんが、相手もさるもの、なかなか得点を奪うチャンスが訪れません。白熱の投手戦となり、スタンドから下級生たちも大きな声援を送りましたが、惜しくも初戦突破とはならず。夢は後輩たちへと引き継がれました。

サイデン化学アリーナでは、女子バレーの1回戦。新人戦で県大会に出場した女子バレー部は市内の学校からマークされる存在となりました。その初戦、相手の猛迫を受け、一時ヒヤリとさせられる場面もありましたが、見事にストレート勝ち!連続県大会出場に向け好スタートを切ることができました。

浦和駒場体育館では、男子バスケットの1回戦が行われました。こちらも連続県大会出場を目指して気合十分の初戦です。試合は開始から大原中のペースで試合が進みます。上手にパスも通り、外からのシュートが面白いように決まります。選手を鼓舞するベンチの雰囲気も最高潮でした。最後まで気を緩めることなく快勝しました!

「自分より練習した人はいない。そう考えると怖くなくなる。すると楽しくなる」長嶋茂雄(読売巨人軍終身名誉監督)

5月

5月31日(土)

学校総合体育大会が市内各会場で始まりました。堀崎サッカー場で行われたサッカーの試合は、雨足がカメラのレンズにはっきり映るほどの土砂降りの雨の中、初戦に臨みました。足元が滑る劣悪なコンディションの中でしたが、生徒たちは新調したばかりのスカイブルーのセカンドユニホームを纏い、颯爽とピッチを駆け回りました。試合にも完勝した時、空には大原中のユニホームと同じ色に染まっていました!

岩槻文化公園体育館では、男子バレー部の初戦が行われました。対戦相手は新人戦で県大会にも出場した強豪です。大原中の生徒はそれに臆することなく、試合開始から強烈なサーブとスパイクを連続して決めていきました。試合は序盤から1点を争う好ゲームとなりましたが、上位大会出場の経験値をもつ相手校がじわじわと点差を広げ、惜しくも金星とはなりませんでしたが、最後の最後まで勝利への執念を見せてくれました!

この日、写真撮影が禁止だったため、撮影はできませんでしたが、女子剣道の団体戦が大宮武道館で行われました。強豪校がひしめく激戦区に入ってしまった大原中でしたが、持ち前の明るさと気合いで、次々と対戦校を撃破!見事県大会出場を決めました!

「失敗しても、それが終わりじゃない。そこで学び、次に進むことが大切だ」ネイマール(ブラジルのサッカー選手)

5月30日(金)

1年生は美術の授業で、全ての持ち物に名前を書くという作業を行っていました。「名前を書く」という当たり前のことですが、カバンのような大きな物や小筆のような小さな物まで、分かりやすく丁寧に書くにはどうすればよいか工夫していました。丁寧に名前を書くということは、世界にたった一つの自分の名前を大切に思うことに他なりません。改めて自分の名前に込められた保護者の方の思いに心を寄せてみてはどうでしょう?

6時間目、3年生は席替えを行っていました。もしかすると1学期最後の席替えになるのかもしれませんね。初めて同じ班になるクラスメイトもいるかと思いますが、今まで知らなかった新しい一面を、是非発見してほしいと思います。これから先、世の中に出てまた新しい人とコミュニケーションを取り合うその予行練習となるのではないでしょうか?

「『未来』は、いくつもの名前をもっている。弱き者には『不可能』という名。卑怯者には『わからない』という名。そして勇者と鉄人には『理想』という名である」ヴィクトル・ユーゴー(フランスの作家)

5月29日(木)

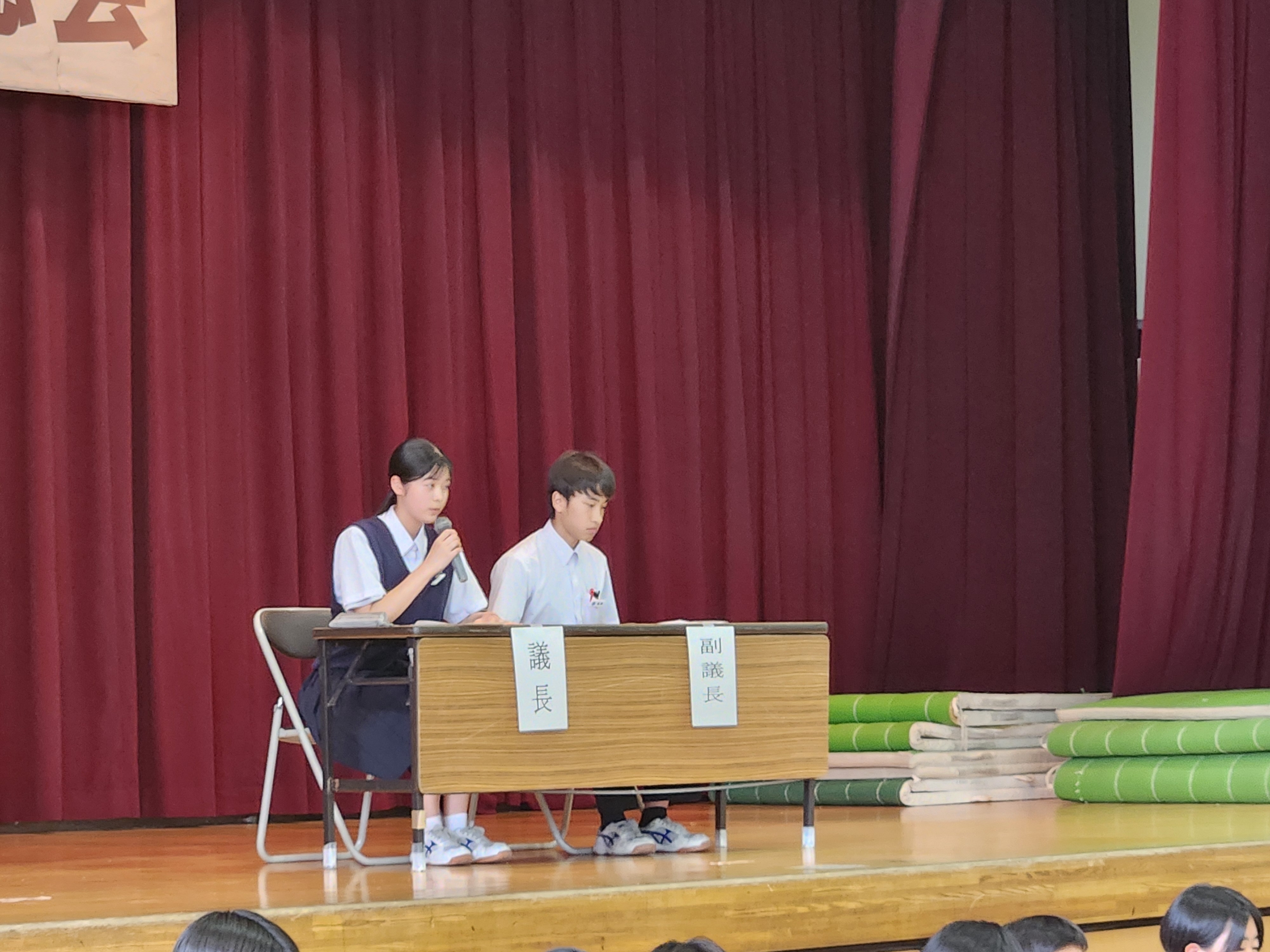

6時間目、生徒総会が行われました。生徒会の運営について、全校生徒がこれでよいか考える、貴重な機会です。今日も予算執行や生徒会の運営方針について、たくさんの質問や意見が出されました。大原中学校の生徒総会は、ただ報告・拍手だけで終わらない点が素晴らしいと思います。生徒会からの回答に再質問をし、生徒会がそれに対して集まり、もう一度協議する場面が何度も見られました。生活のきまりや新制服について検討する「未来創造プロジェクト」については、生徒の関心も非常に高い様子。質問者席には、長い列ができました。生徒の皆さんの意見で学校は変わります。「自分はこうしたい!」という思いを積極的に口にし、それに賛同してくれる仲間が集えば、必ず理想の未来が開けるはずです!

「思うに希望とは、もともとあるものともいえぬし、ないものともいえない。それは地上の道のようなものである。もともと地上には道はない。歩く人が多くなれば、それが道になるのだ」魯迅(中国の作家)

5月28日(水)

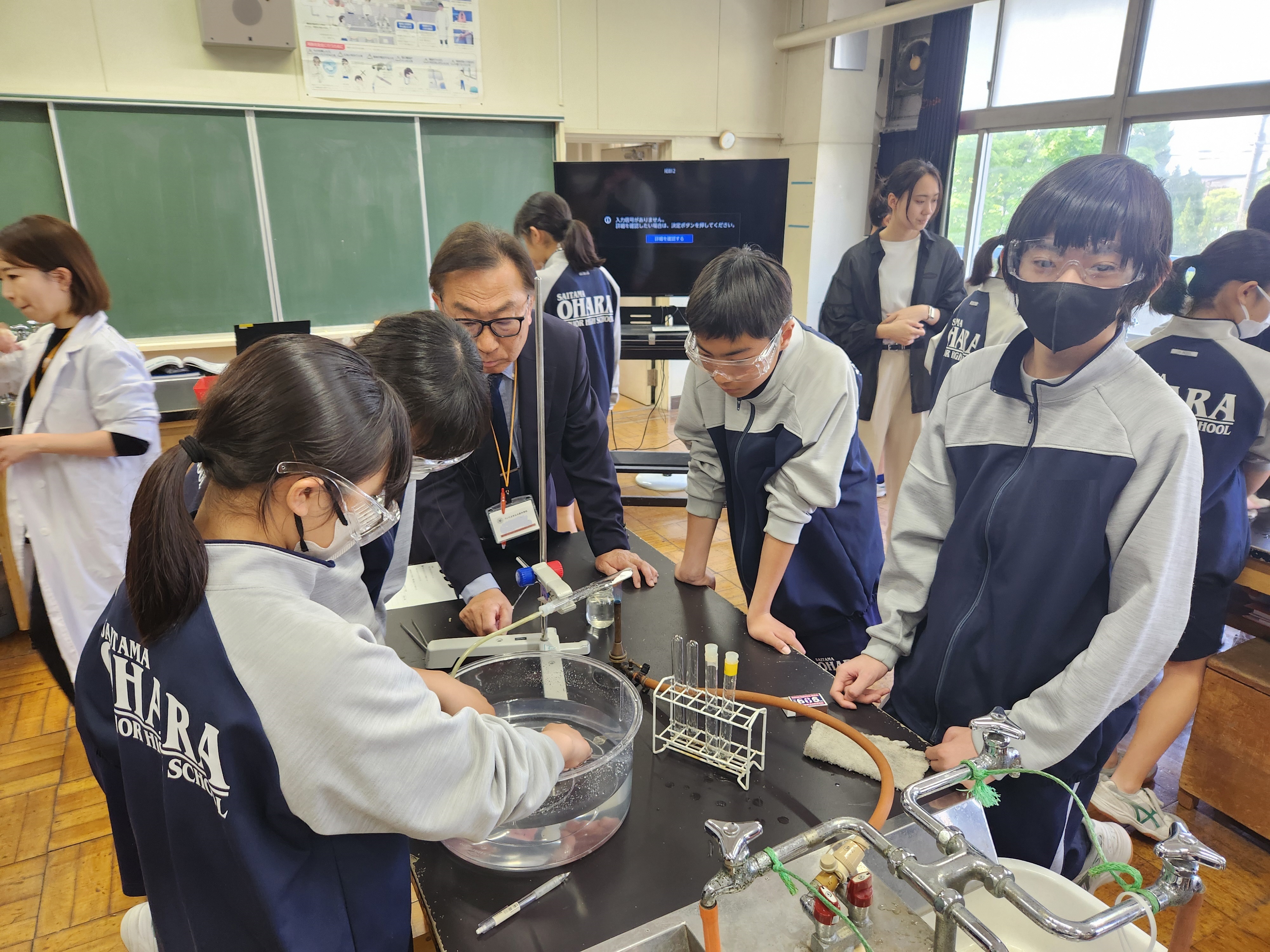

2年生は理科の授業で、二酸化炭素を発生させる実験を行っていました。二酸化炭素の重さを計ることで、地球上の「質量保存の法則」を実証しようとしているのです。地球上の質量は絶対に変わらないのだそうです。もしダイエットに成功したとしても、体重が減った分、必ずどこかの何かの質量が増えているのです。自分がこの地球上に存在しているということは、間違いなく「自分は地球の一部である」という証明なのですね!

同じ時間、1年生は隣の理科室で「生き物の身体の仕組み」について学んでいました。なんと、煮干しを解剖して、顕微鏡で観察しているではありませんか!指先ほどの大きさの煮干しの皮を丁寧に剥がして、骨や体の組織を取り出しています。人間も小魚も同じ細胞組織でできていて、違いはその数だけ。地球という星に生まれ生きているという事実を大切にしていきたいですね!

「もしあなたが母なる自然に畏敬の念を抱くことができないのなら、あなたに何か問題がある」アレックス・トレベック(アメリカのテレビ司会者)

5月27日(火)

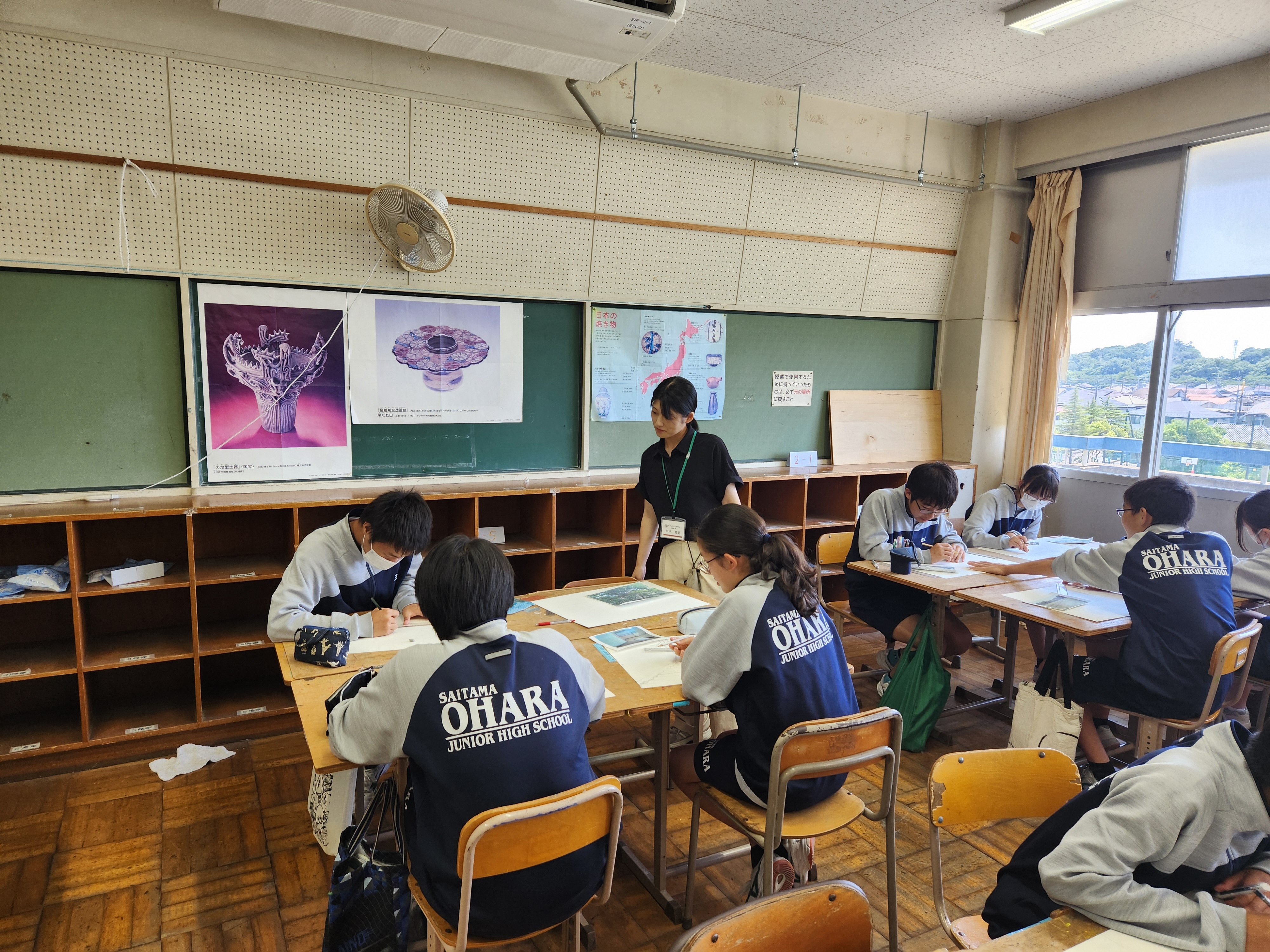

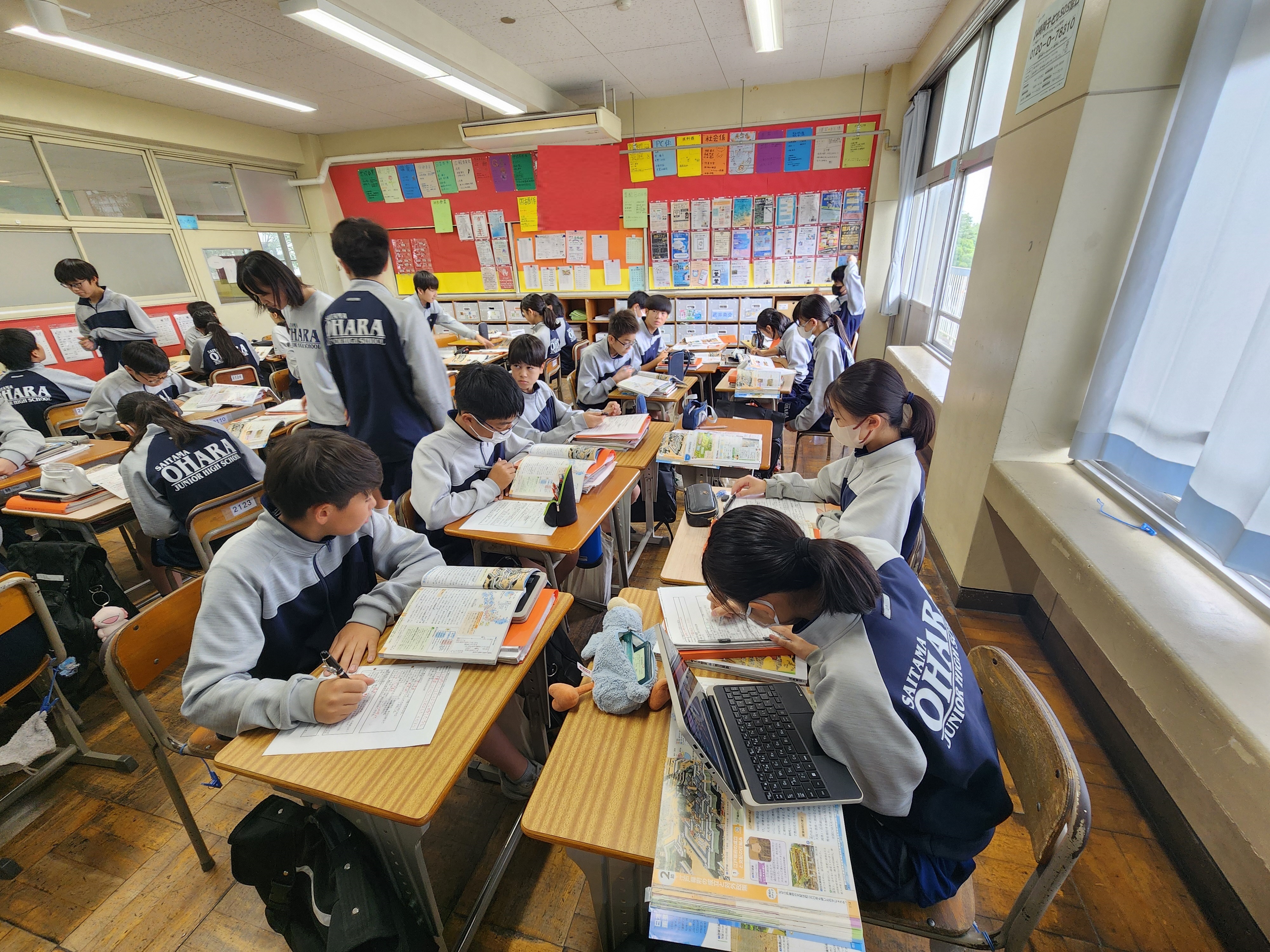

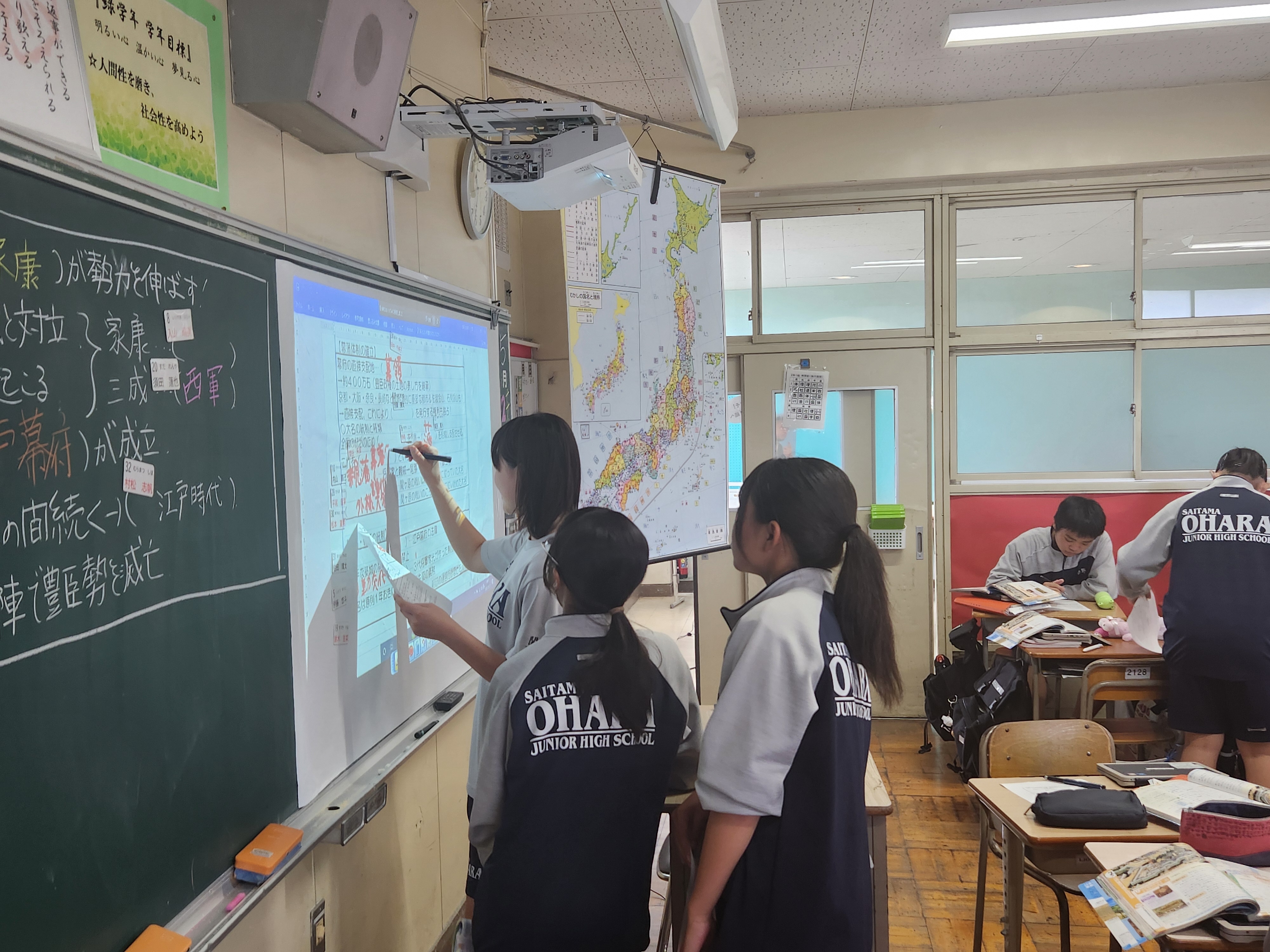

2年生は社会科の授業で、関ヶ原の戦いから江戸幕府の成立までの流れを学習していました。戦国時代が終わりを告げ、幕藩体制が成立する歴史の大きなターニングポイントとも言える重要な部分。今までは社会科の先生が熱弁をふるう場面でしょうが、大原中の授業では、生徒たちがグループでその間に何が起こったかを調べ、正面のスクリーンに書き出しています。様々な資料から生徒が「ここがポイント!」と思う部分を発表していましたが、グループごとにその「ポイント」が違っていた点が大変興味深かったです。先生は授業の最後に全体のまとめを行うだけ。学習全体のコーディネーター的な役割を担っていました。今、大原中学校では、教師主導型の授業から学習者主体の「個々の気付きを大切にした授業」の想像を学校全体で目指しています。

「ある人に魚を一匹与えれば、その人は一日食べられる。魚の採り方を教えれば、その人は一生をとおして食べられる」中国のことわざ

5月26日(月)

今週から学校総合体育大会が行われます。大原中の躍進を願い、生徒会の主催で部活動壮行会が行われました。運動部だけでなく、文化部の部長からも全校生徒に向け、力強いメッセージが発せられました。3年生にとっては、最後の大会(文化部は発表会)となります。この3年間ともに汗し、ともに笑い、ともに泣いた仲間たちのためにも、勝敗を超えて、後悔のない活躍をしてくれることを祈ります。他の中学校からみた大原中の「脅威」と感じる部分は、何があろうと決して諦めず、最後まで大声で盛り上がってくる、その元気だと思います。これまで積み重ねてきたことを信じ、最高の仲間たちと最高の瞬間を思う存分楽しんでください。応援しています!

「友情というのはこっちから向こうへ一方的に与えるもので、向こうから得られる何かではない。友情とは、自分の相手に対する気持ちだ」ビートたけし(タレント)

5月24日(土)

ソフトボール石黒杯が荒川総合運動公園で行われました。雨の影響で2週間も延期となってしまいましたが、市外の学校と対戦できる絶好の機会ということもあり、生徒たちは張り切って試合に臨んでいました。試合は序盤から大原中の打線が爆発!長打にバントや盗塁と言った足技もからめ、着々と追加点を挙げていきます。投げてはピッチャーのコーナーに鋭くささるスピードボールが相手打線に付け入るすきを与えず、守備も堅実なプレーで試合の流れをつかみ、見事な勝利を収めることができました。それにしても、昨年から見ていて、ソフト部の生徒たち、本当に上手になりました。これはもちろん、他の部についても言えることです。来週から始まる学校総合体育大会、大原中生の活躍が今から楽しみです!

「自ら精神的に成長し、人々の成長にも協力せよ。それが人生を生きることである」レフ・トルストイ(ロシアの小説家)

5月23日(金)

2年生は、7月に行われる「未来くるワーク体験」に向けて、各事業所に事前打ち合わせのアポイントメントをとる電話をかけたり、履歴書を書いたり、事業所についての調べ学習を行ったりしていました。アポイントメントの電話をかける際は、日頃使い慣れない敬語を使い、「わたくし、7月の未来くるワークで、お世話に、なります、大原中学校、2年の、〇〇と申します。ご担当の□□様、お電話口にお願い、できます、でしょう、か?」など、若干たどたどしく話している姿が印象的でした。まだ「働く」ということについて、具体的なイメージは沸かないかもしれませんが、一度社会に出ると、生きるために何十年も「働く」ことになります。なぜ働くのか、働くとはどういうことなのか、そこで得られる働き甲斐とはどのようなものなのか、是非この未来くるワーク体験をとおして考え、学んできてほしいと思います。

「世間が必要としているものと、あなたの才能が交わっているところに天職がある」アリストテレス(古代ギリシアの哲学者)

5月22日(木)

昨日修学旅行から帰ってきたばかりの3年生ですが、今日は早速、国語の公開授業が行われました。本時の学習は、「コミュケーションスキルを身に付ける」。日頃、メモを取りなさいとか、分かりやすく説明しなさいとか、ひとの話をしっかり聞きなさいと言われることはありますが、メモはどう取ればよいのか、分かりやすい説明とはどう話せばよいのか、ひとの話のどこを聞けばしっかり聞いたことになるのかと言ったことは、実はあまり教わらないのが実情です。今日は、自宅への道案内や明日のコンクールの日程といった、「よくあるシチュエーション」を設定して、分かりやすい説明や的確なメモについて、グループで話し合っていました。この授業で学んだことが実際の生活で活用できると良いですね!

「コミュニケーションを取るフリをしているだけなら、コミュニケーションなんて必要ない」有吉弘行(タレント)

5月21日(水)

修学旅行もあっという間に最終日を迎えました。今日はクラスごとに分かれ、体験活動を行いました。八つ橋作りを体験したクラスは工房で、八つ橋の生地を練って蒸す作業から始めました。蒸しあがった記事を綿棒で伸ばして正方形の形にする作業が意外と難しく、生徒たちも真剣な表情で取り組んでいました。プレーン、抹茶、ニッキの3種類の八つ橋が完成すると、そぎ落とした生地の切れ端を美味しそうにほおばっていました。体験の後は嵐山の散策です。天龍寺から嵯峨野の竹林をクラス皆と歩きました。竹林に入るとなぜかそこだけ涼しく、落ち着いた雰囲気に包まれ、ああここが京都なんだな…と雅な気持ちになりました。…とは言え、生徒たちにとっては「花より団子」!竹林を抜けたお土産屋さんで抹茶ソフトや京バウムを時間ぎりぎりまで楽しそうに味わっていました。

最後の昼食は、京都駅前のホテルに全クラスが集合し、カレーライスの食べ放題!大原中生は、最後の最後まで元気に美味しく食べていました。

「青学年の和」というスローガンの下行われた今回の修学旅行、突発的なハプニングにも見舞われましたが、文字どおり「和」の力で、お互いの力を出し合い、素晴らしい思い出を残してさいたまに帰ることができました!

「道では、迷子になることが一番だ。道に迷ったとき、計画は驚きに変わり、その時初めて旅が始まる」ニコラ・ブーヴィエ(スイスの作家、旅行家)

5月20日(火)

修学旅行2日目。京都地方は、今年一番の暑さとなる真夏日でした。生徒たちは朝から班ごとに京都市内を観光して回っていました。京都市内のどこへ行っても大原中生に合うことができます。その表情はどれも生き生きとしていて、「校長先生こんなことがあったんですよ!」とか「あれ食べましたか?」などと京都の町中で見たり聞いたりしたことを楽しそうに話してくれました。存分に京都を満喫している様子で、話を聞くこちらも幸せな気持ちにさせられました。

一度宿舎に戻った後、宿舎近くにある大江能楽堂に向かい、狂言と能を鑑賞しました。日本の伝統芸能に、由緒ある建造物の中で触れられることは京都でしか味わえないことで、とても赴き深いものがありました。生徒の代表が実際に能面をかぶる体験も行われ、初夏の京都の伝統文化と暑さを存分に味わった一日となりました。

「発見の旅とは、新しい景色を探すことではない。新しい目で見ることなのだ」マルセル・ブルースト(フランスの小説家)

5月19日(月)

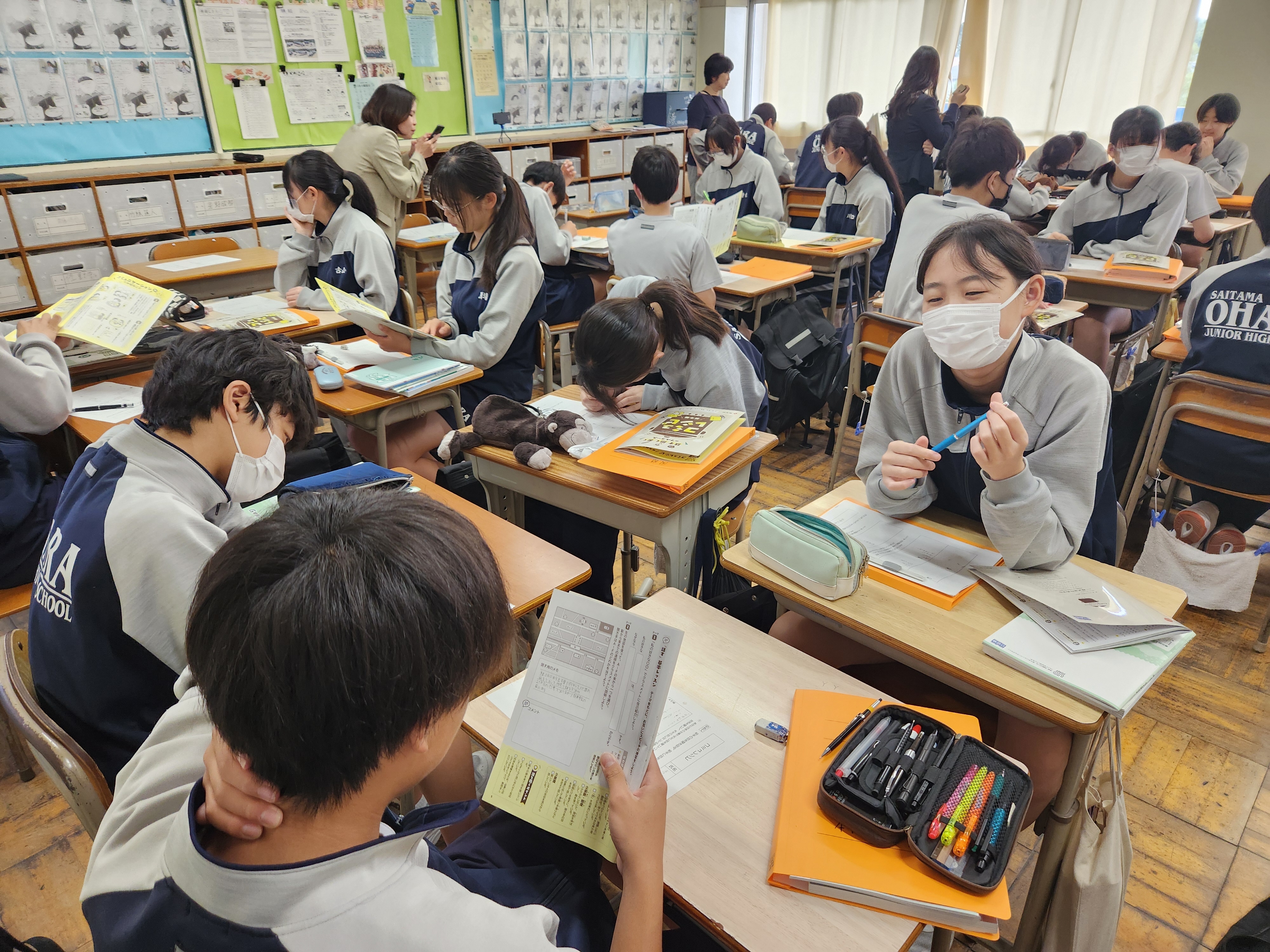

修学旅行初日。朝7時東京駅集合という早い時間からのスタートでしたが、一人の遅刻者もなく、元気いっぱいに新幹線に乗り込みました。新幹線の中でもカードゲームをしたりおしゃべりをしたりと思い思いの時間を過ごしていました。京都から近鉄特急で奈良へ移動。ここから初日の班活動開始!奈良公園で鹿と戯れている姿がなんとも微笑ましかったです。鹿せんべいを上手に上げている生徒がいるかと思えば、逆に鹿に追いかけられる生徒もいて、あちらでもこちらでも大原中生の大きな叫び声が聞こえました。奈良の大仏の大きさに圧倒され、大仏殿の中の鼻の輪くぐりに挑戦したり、抹茶アイスに舌鼓を打ったり、おみくじが大吉で歓喜したりと初夏の古都を満喫していました。その後は班ごとに京都に移動して宿舎へ。初日の夕食はすき焼き食べ放題!何度でも牛肉のお替りができるということで、生徒たちは友達との会話よりも目の前の鍋にかぶりつくことに集中。たいらげた牛肉の量が見事ホテル新記録ということで、宿舎から表彰されました☆☆☆

「一瞬でもこの絶景を見て、心のうちがわくわくする人間と、そうでない人間とは違う」坂本龍馬(幕末の志士)

5月16日(金)

3年生はいよいよ、来週から2泊3日の修学旅行に行ってきます。今朝、荷物の積み込みが行われました。大きなかばんを重そうに抱えたり、キャスター付バッグをごろごろ転がしながら3年生たちが登校してきました。いよいよ修学旅行が始まるという実感が沸いてきたのではないでしょうか?ワクワクドキドキの3日間が始まります。思いもかけないトラブルに見舞われることもあるでしょう。仲間同士力を合わせて困難を乗り越え、青学年のより強い「和」を創り上げてきてください。帰りのバッグにはきっとたくさんのお土産と経験、思い出話が詰まっていることでしょう。当日まで対等管理には十分気を付けてくださいね!

「希望に満ちて旅行することは、目的地にたどり着くよりよいことである」ロバート・ルイス・スティーブンソン(イギリスの冒険小説家)

5月15日(木)

市内通信陸上競技大会が今日まで3日間、駒場スタジアムで開催されました。最終日の今日、女子1500mとオープン女子400mリレーを応援させてもらいました。1500mには2名の生徒が出場。ペース配分が難しい競技ですが、どちらも最後まで先頭集団を追いかける力走を見せてくれました。オープン女子400mリレーでは1走の生徒がロケットスタートをみせ、終始先頭集団を形成するレースとなりました。陸上競技は自分との闘いといいますが、夏日となった暑さと大勢の観客の声援というプレッシャーの中、自分にできる精一杯を発揮してくれたと思います。県大会に出場する生徒はさらに厳しい闘いが待っているのでしょうが、「自分はできる!」と信じて目の前の一歩を踏み出してくだい!

「未来は自分の行動の結果となります」ジョージ・ハリスン(イギリスのミュージシャン)

5月14日(水)

1年生は理科の授業で、「動物の体のつくりや生活は、どのように関係しているのだろうか」というテーマで調べ学習を行っていました「ライオンとシマウマ」、「オウムとペンギン」、「イモリとヤモリ」は体や生活がどのように違うのかを班ごとに調べてまとめます。さらにそのまとめたものを別のグループで発表し、お互いが調べた内容を比較していました。他の班の発表と自分たちが調べた内容を比較することによって、「動物の体のつくり」の違いについて、掘り下げた理解が可能になったと思います。

校舎1階に「地域連携室」がオープンしました!この部屋は地域の行事やイベントについて話し合いを行う部屋です。行事やボランティアへの参加についてご相談があれば、是非この部屋をお使いください。また、Solaルームにエアコンが設置されました。地域の方たちも生徒たちも安心して過ごせるよう、設備の充実にも努めています!

「年齢を重ねれば重ねるほど、自分の人生の舵のとり方が上手になる。この探求をずっと人生で続けているけど、結局のところ、それが自分探しってことなんだ」リンゴ・スター(イギリスのミュージシャン)

5月13日(火)

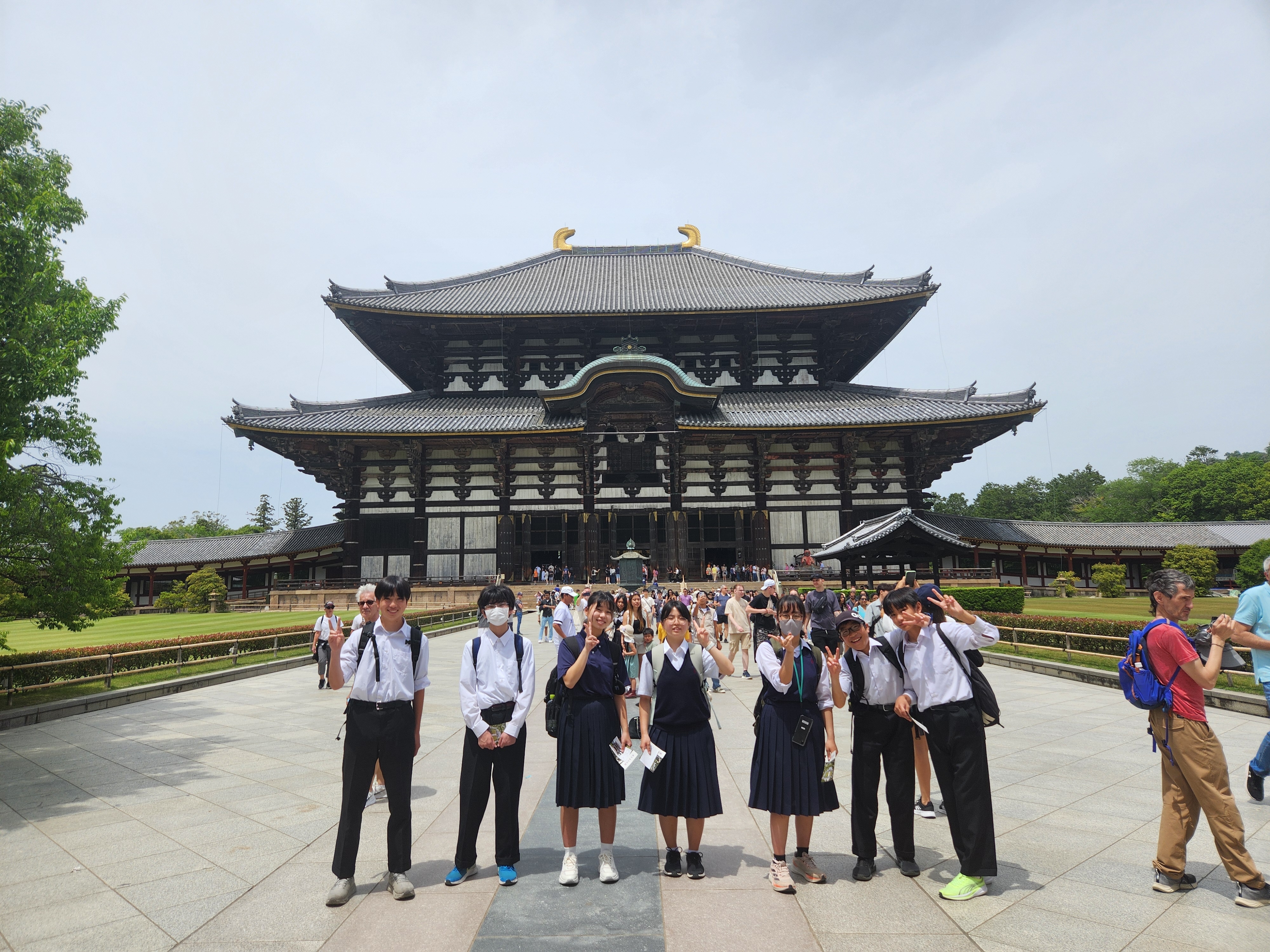

1年生はGSの授業で、英語を使った自己紹介を行っていました。最初先生がお手本を示した後は、生徒同士で内容を変えながらあの手この手で自分のことを相手に理解してもらおうと努めています。ALTの先生も生徒たちの間に入って積極的な会話を促していました。1年生の1学期でここまで英語でコミュニケーションを取っていることに驚かされました。考えてみれば昔は、教師主導型で話すことよりも文法や日本語訳を覚えることの方が重要だったような気がします。しかい国際社会と呼ばれるようになり、まずはコミュニケーションを取れることが重視されるようになりました。生徒の皆さんは、これから様々な国の方たちと共に生きていくことになります。どのような人たちにも自分の意思をしっかりと言える大人になってほしいと思います。

「今を生きることが全て。未来も過去も存在しない。時間は作り物だ。存在するのは、永遠のこの瞬間」ポール・マッカートニー(イギリスのミュージシャン)

5月12日(月)

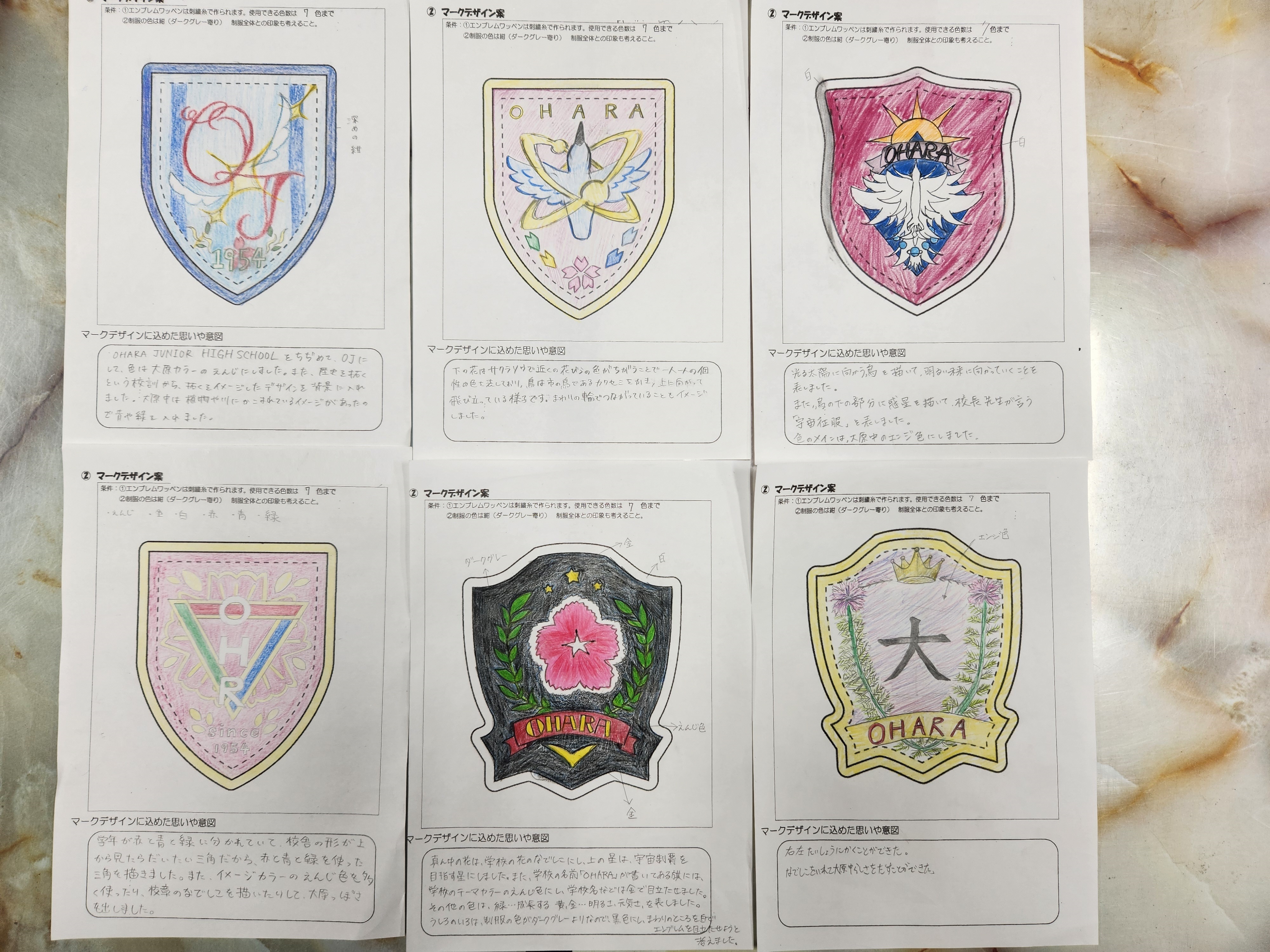

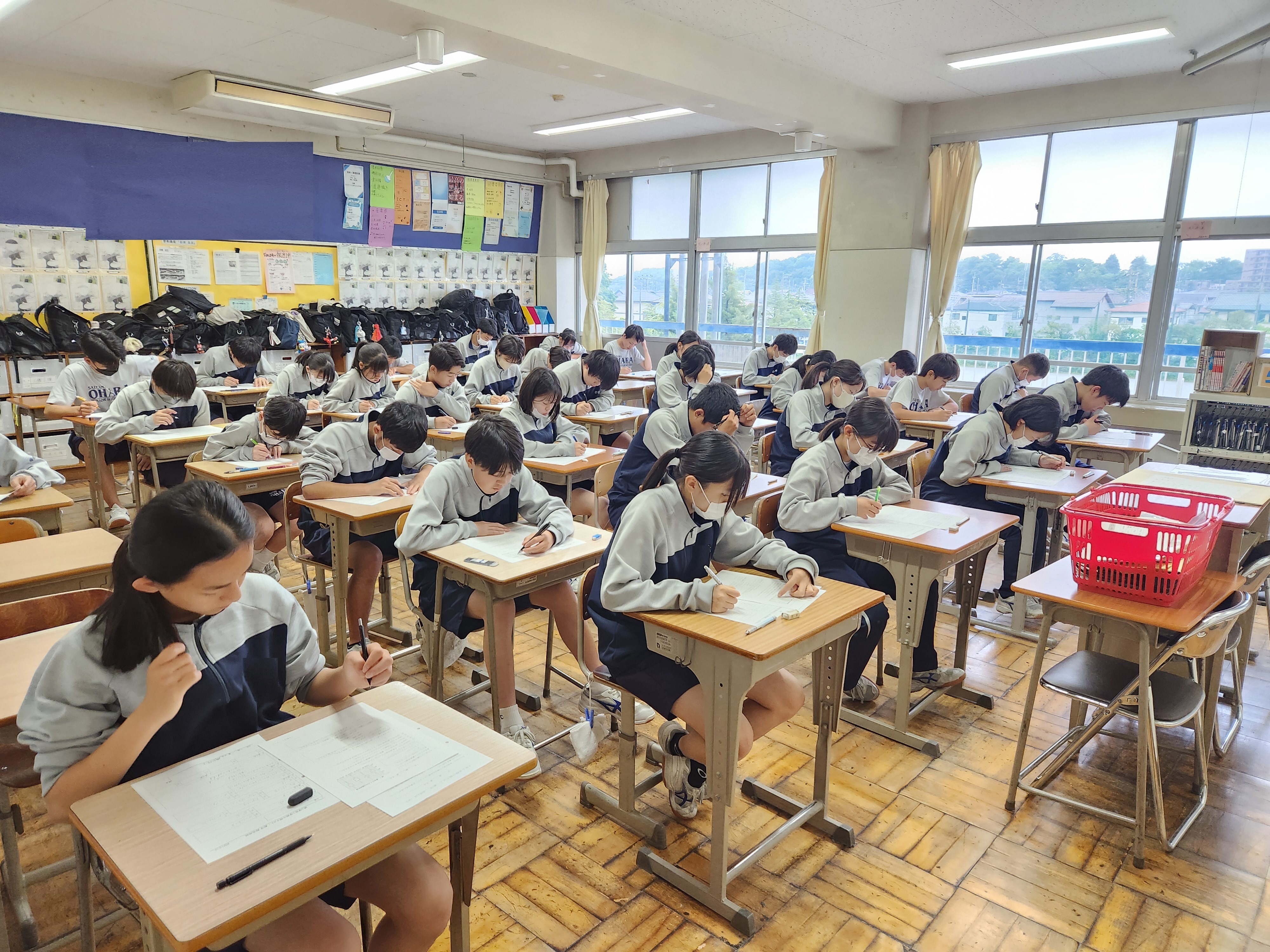

2・3年生が、新制服の胸に付けるエンブレムを美術の授業でデザインしました。そして今日の朝学活で、最終候補として残った16作品の中から一つを決める投票を行いました。一つひとつのデザインには、生徒のエンブレムに込めた思いが書かれていましたが、どのエンブレムにも「友情」や「笑顔」、「未来創造」といった思いが象徴として描かれていて、どれもなるほどと思わせられるものばかりでした。選ばれたエンブレムは、未来永劫、その思いとともに、大原中生の左胸に輝き続けることでしょう! ※掲載したエンブレムデザインの写真は最終候補作品とは限りません。

今日、3年生は中間テストを実施しました。来週は修学旅行、再来週からは学校総合体育大会と行事の続く中での試練です。大会が終われば、多くの生徒はいよいよ進路に向けた取組が本格化します。テストの成績だけではなく、自分自身がこれから人生を歩みたいかを考えた進路選択を行ってください。

「最後には全て上手くいくよ。もし上手くいっていないのなら、それは最後ではないということ」ジョン・レノン(イギリスのミュージシャン)

5月9日(金)

特別支援学級の生徒たちが学校ファームで枝豆の種まきを行いました。あらかじめ、インターネット等で、枝豆の育つ環境や産地について調べ学習を行っていました。これから夏場にかけて、塩で茹でた枝豆が本当に美味しくなる季節になりますね!去年も特別支援学級の生徒たちが育てた枝豆をいただきましたが、豆がどれもプリプリでいくらでも食べられました。今年もいただくのが楽しみです!今全国でコメ不足が叫ばれていますが、こうした第一次産業の在り方について知ることで自分たちが普段何気なく口にしている農産物のありがたさについて学ぶことができるのだと思います。生徒の皆さん、今日は貴重な体験ができましたね!

「心の田んぼー『心田』を耕すことを人は忘れてはいけない」水上勉(小説家)

5月8日(木)

体育の授業では今、新体力テストを行っています。今日は1年生が持久走に挑戦していました。男子がグラウンドの外側を1500m、女子が内側を1000m走っています。今年度から大原中学校では、新たにネイビーの体育着が導入され、これまでのグレーの体育着とどちらを着用しても良いようことになりました。グラウンドを駆け回る二色の体育着も学校の新たなスタイルとして馴染んできたようです。制服など学校のスタイルは時代とともに変化していきますが、何事にも全力で取り組む大原中学校の伝統は歴代の先輩から、皆さんへ、そしてこれからの後輩たちへとずっと受け継がれていくことでしょう。タイムを競う生徒たてに別のグループの生徒たちが声援を送っています。グラウンドの隅では、その声援に呼応するかのように、アゲハ蝶が羽をパタパタさせていました。

「君がどんなに遠い夢を見ても、君自身が可能性を信じる限り、それは手の届くところにある」ヘルマン・ヘッセ(スイスの作家)

5月7日(水)

ゴールデンウイークも終わり、学校に日常が戻ってきました。この数日で生活のリズムが乱れてしまったのか、眠そうにしている生徒も若干見受けられました。早く元の生活に戻すようにしましょう。

2時間目は、全校道徳でした。大原中学校では、毎週水曜日の2時間目、全学年一斉に道徳の学習を行っています。先生は担任だけではなく、学年の全教員がローテーションで担当しています。今日は1年生が「挨拶の大切さ」、2年生は「環境問題を考える」、3年生は「修学旅行のマナー」について、それぞれ、グループ討議で自分の意見を述べ合っていました。「誰かに言われたから…」ではなく、まずは自分から人の道として正しい行いを率先垂範できる心を育みましょう!

「礼儀正しく、決して腹を立てない人物は、まさに大人物と呼ぶにふさわしい」キケロ(古代ローマの政治家)

5月3日(土)

埼玉スタジアム2OO2で行われたJリーグ浦和レッズ対東京ヴェルディの試合開始に先立ち、本校吹奏楽部がスタジアム前の広場でハートフルコンサートを行いました。快晴の空の下、祝日、ホームでのレッズ戦ということもあり、この日の観客数は54290人と大入満員となり、吹奏楽部の演奏も非常に多くの方に聴いていただくことができました。吹奏楽部の生徒たちも張り切って30分のコンサートを2ステージ行いました。コンサート終了後は、浦和レッズのご厚意で、生徒全員で試合を観戦。たくさんのサポーターたちと一緒に地元の浦和レッズを応援しました。試合もレッズが2-0で勝利!生徒たちにとっても忘れられないゴールデンウイークの一日となりました。

「勝っていても負けていても同点でも、どんなに苦しい状態でも戦いなさい。走りなさい。そうすれば、この埼玉スタジアムは絶対に我々の味方になってくれる。そういう姿勢を見せずして、応援してもらおうと思うのは間違っている。ファン・サポーターの皆さんは、選手たちが戦うところを見に来ている。埼スタが熱く応援してくれているのは、我々が戦っている証だ」大槻毅(元浦和レッズ監督)

5月2日(金)

ゴールデンウイークの谷間の一日だけの授業日。今日の空と同様どんよりした空気が…、と思いきや、大原中の生徒たちはそんな中でも元気一杯に生活していました。1年生の社会科では時差について学んでいましたが、授業中の教室内をなぜか赤いビブスを付けた生徒が走り回っています。先生に聞いてみると、時差について詳しい生徒が「ミニティーチャー」として指名され、分からない生徒たちに解説して回っているのだそう。先生は生徒たちが完成させたワークシートの最終チェックのみを行っていました。こうしてお互いの得意なことを活かして教え合うという教室環境、素晴らしいと思います。そこからきっとお互いをリスペクトする心も生まれるのでしょう!

明日からゴールデンウイークも後半戦。安全に留意して楽しい休日を過ごしてください!

「この地球ではいつもどこかで朝が始まっている ぼくらは朝をリレーするのだ 経度から経度度へと そうしていわば交替で地球を守る 眠る前のひととき耳をすますと どこか遠くで目覚まし時計のベルが鳴ってる それはあなたの送った朝を 誰かがしっかりと受けとめた証拠なのだ」谷川俊太郎(「朝のリレー」)

4月

.jpg)

4月30日(水)

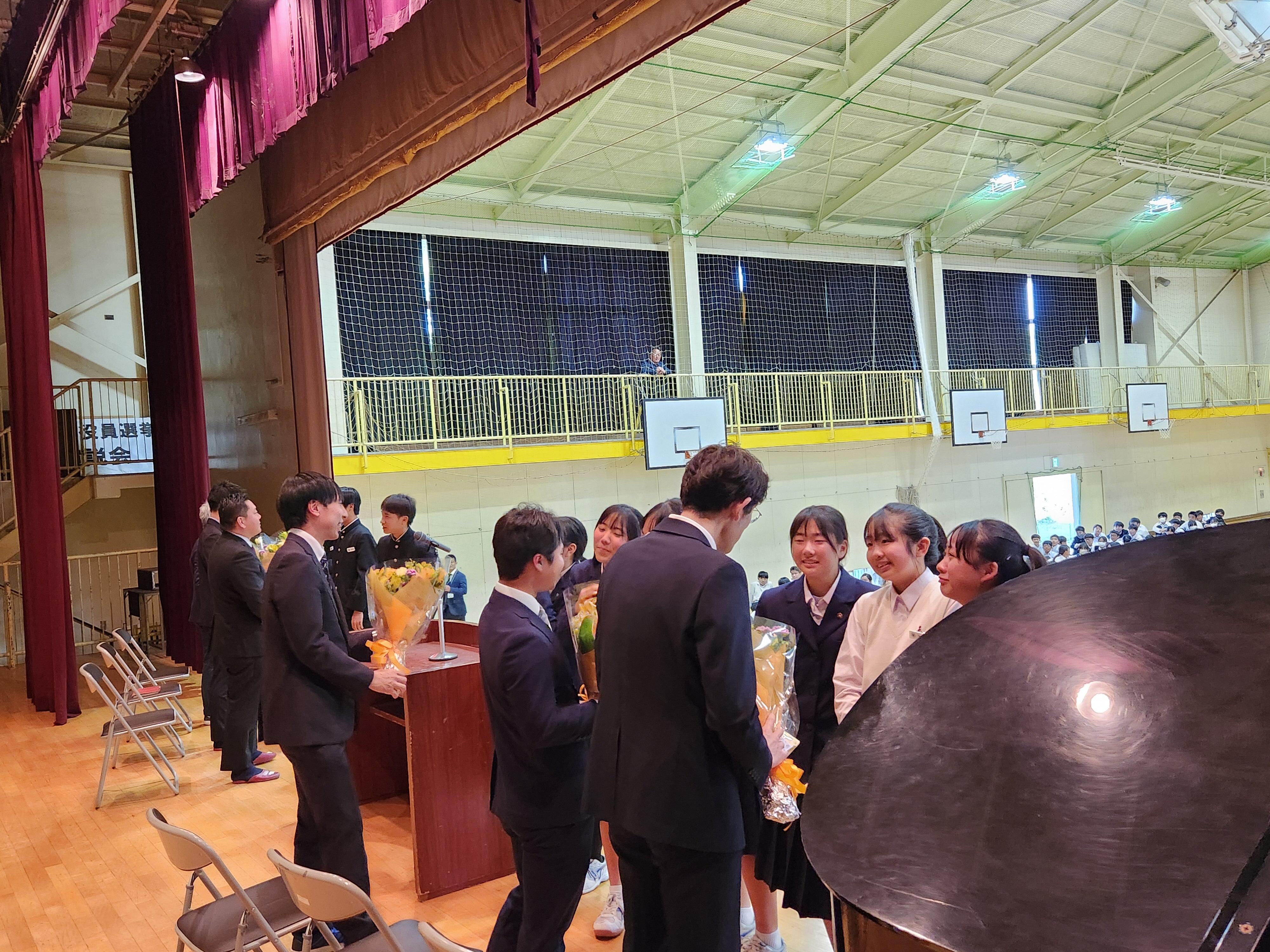

6時間目に離任式が行われました。昨年度まで大原中学校に勤務された先生6名が来校され、それぞれ、生徒に向けた思いを語られました。途中でユーモアあふれる先生同士の掛け合いもみられ、心温まるセレモニーとなりました。花束贈呈では、プレゼンターの生徒たちが泣き出して、なかなか先生から離れられない様子が印象的でした。そして最後は2・3年生が大きな声で校歌を歌い、感動的なうちにお開きに。これまで多くの生徒、教職員が大原中で過ごし、そしてこの場を後にしていかれた、そうした先人の熱い思いの延長線上で今我々は大原中学校の新しい歴史を創っていこうとしています。誰もが大原中で過ごしていたことを自慢できるような学校にしていきましょう!

「人生はABC!(A)あたりまえのことを、(B)ブレずに、(C)ちゃんとやる」新井佳樹(元大原中学校教諭)

4月29日(火)

昭和の日の今日、バレーボール協会長杯の県大会が久喜市の毎日興業アリーナで行われました。本校からは女子チームが市の予選を勝ち抜き出場。1回戦から1点を争う好ゲームを展開しました。第1セットを失った第2セット、序盤はリードを奪われ苦しい展開となりましたが、中盤からサーブとスパイクが面白いように決まりだし、怒涛の追い上げ開始!一時は相手にリードを奪い、このまま奇跡の逆転か…と期待されました。試合はジュースまでもつれ込む大熱戦となりつつも、惜しくも勝利はお預けに。しかし、生徒たちの無限の可能性を感じさせる素晴らしい試合に会場からは惜しみない拍手が寄せられていました。この借りは学総で必ず返してくれるはず!

「出来ないことを出来るようにするのが練習、出来ることを100%発揮するのが試合」三屋裕子(バレーボール日本代表、日本バスケットボール協会代表理事)

4月26日(土)

今日は学校公開日でした。1年生は国語の授業で「ビブリオバトル(知的書評合戦)」を行っていました。これはグループの中でお薦めの本を紹介し、発表の中で一番読みたいと思った本に投票する活動です。生徒たちも保護者に発表を聞かれていつもより緊張の様子。しかし、自分が感じる本の魅力について、しっかりと自分の言葉でプレゼンを行うことができていました。私も本を読むことが好きなので、発表を聞いて読みたいと思う本がたくさんありました。お家でも是非最近読んだ本についてお話しいただければ、更に新しい発見があることでしょう。保護者の皆様におかれましては、ご多用中、またはお休みにもかかわらず、多数のご来校をいただき、ありがとうございました。

「楽しい笑いは家の中の太陽である」ウイリアム・メイクピース・サッカレー(イギリスの小説家)

4月25日(金)

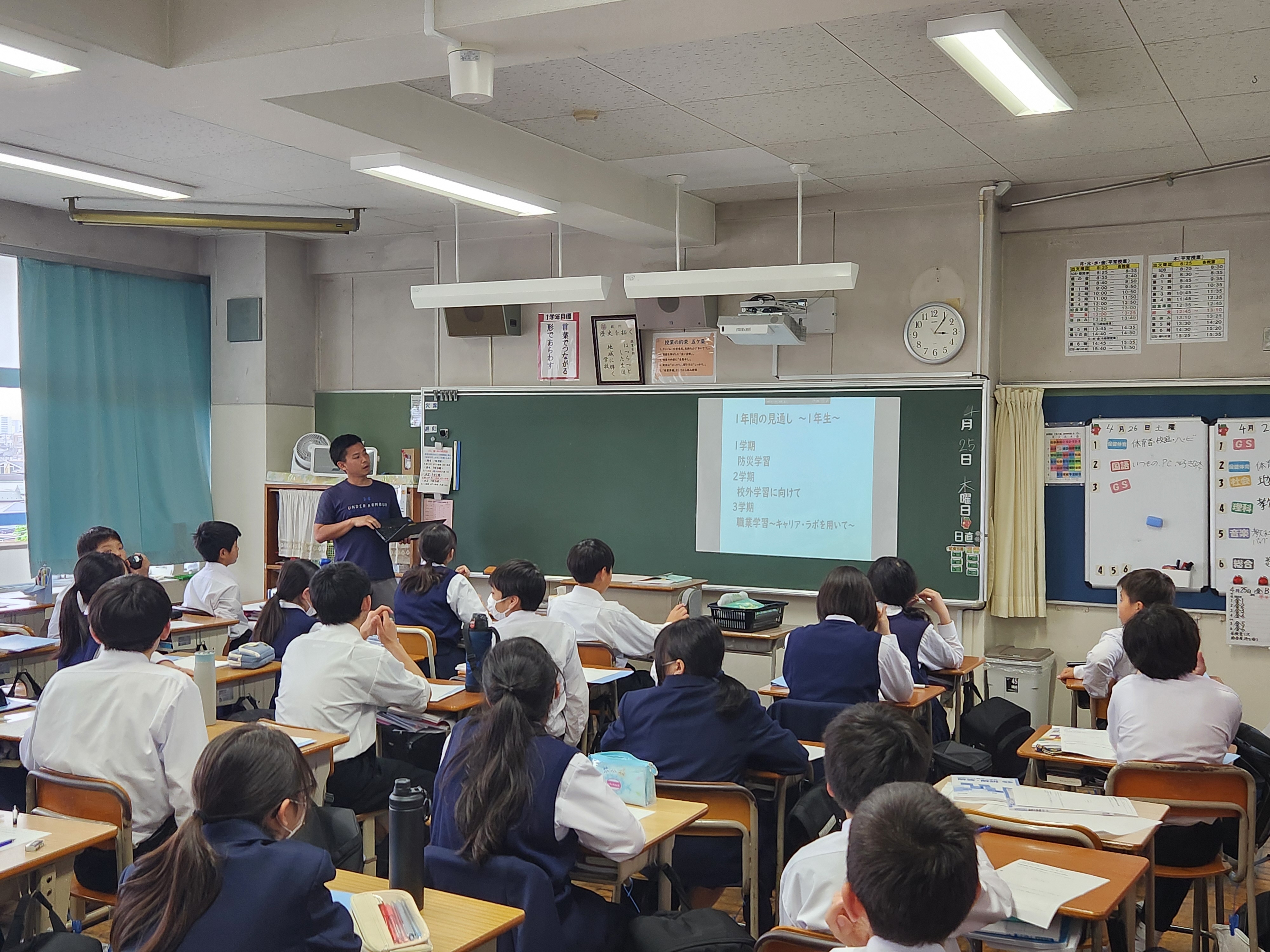

今日の午後は、全学年で総合的な学習の時間の活動が行われました。1年生は、これから学習する内容についてのガイダンスが行われていました。赤学年は、3年間をとおして防災について学んでいきます。様々な体験活動や学習の方向性について、先生から丁寧な説明が行われていました。2年生は7月に行われる「未来(みら)くるワーク」に向けて、履歴書用の個人写真を撮影していました。多くの事業所に実際に赴き、実習を行う貴重な体験の機会です。これをきっかけに自分自身の新しい可能性について考えてください。そして3年生は、いよいよ3週間後に迫った修学旅行の事前学習を行っています。グループや新幹線の座席も決定し、クラスの雰囲気もMAXで高まっているようです。最高の思い出に残る行事にしたいですね!

「長生きした人間とは、最も年を経た人間のことではない。最も人生を楽しんだ人間のことである」ジャン=ジャック・ルソー(スイスの哲学者)

4月25日(金)

今日の午後は、全学年で総合的な学習の時間の活動が行われました。1年生は、これから学習する内容についてのガイダンスが行われていました。赤学年は、3年間をとおして防災について学んでいきます。様々な体験活動や学習の方向性について、先生から丁寧な説明が行われていました。2年生は7月に行われる「未来(みら)くるワーク」に向けて、履歴書用の個人写真を撮影していました。多くの事業所に実際に赴き、実習を行う貴重な体験の機会です。これをきっかけに自分自身の新しい可能性について考えてください。そして3年生は、いよいよ3週間後に迫った修学旅行の事前学習を行っています。グループや新幹線の座席も決定し、クラスの雰囲気もMAXで高まっているようです。最高の思い出に残る行事にしたいですね!

「長生きした人間とは、最も年を経た人間のことではない。最も人生を楽しんだ人間のことである」ジャン=ジャック・ルソー(スイスの哲学者)

4月24日(木)

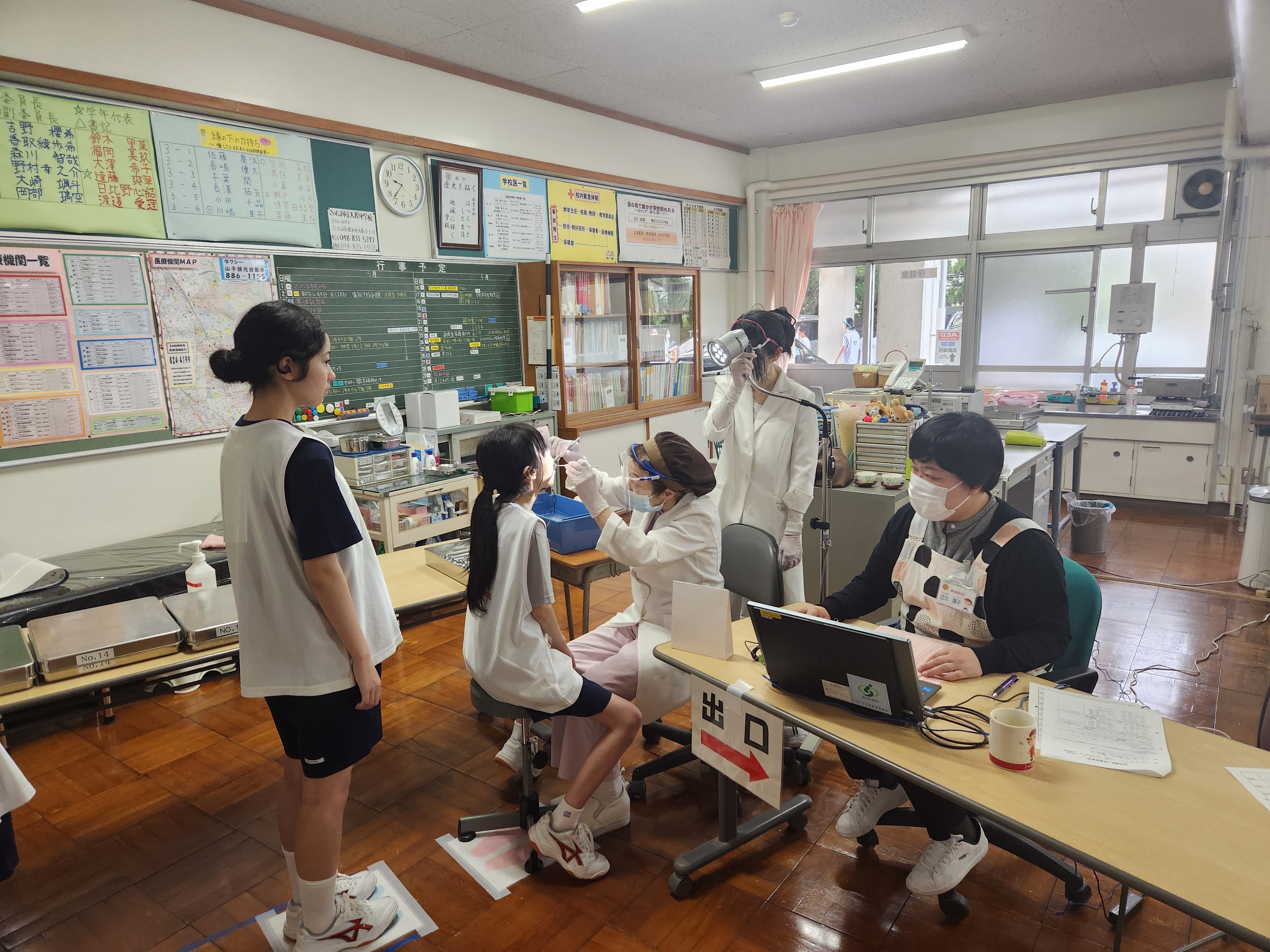

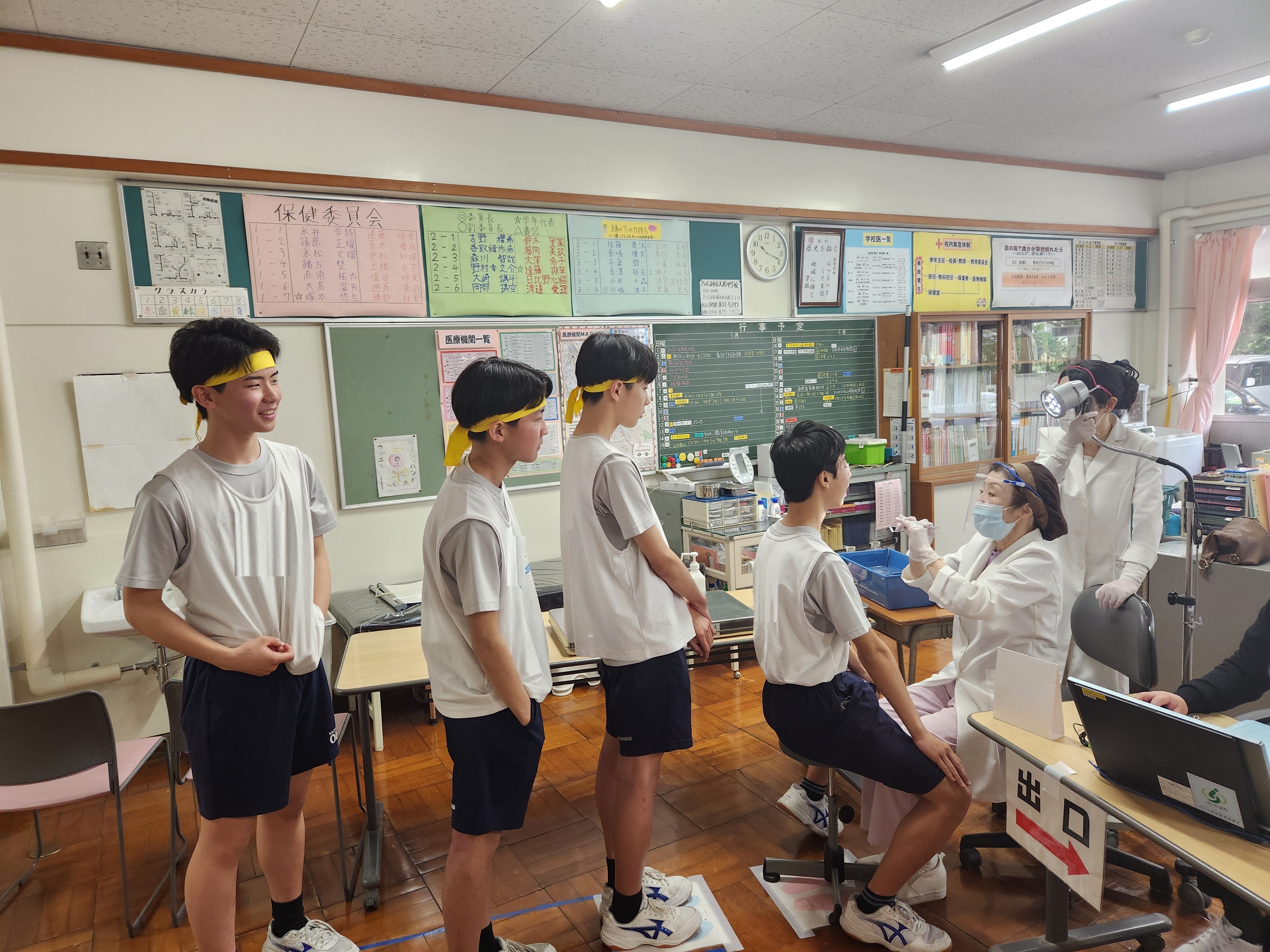

今日は1年生と3年生の歯科健診が行われました。皆礼儀正しく順番を待っています。並んでいる生徒たちに歯磨きについて尋ねてみると、ほとんどの生徒が朝登校する前にきちんと歯磨きをしてくるとのことでした。そのためか、虫歯の割合が他の学校と比べても低いように感じられます。「8020」。人は80歳になった時、20本の自分の歯が残っていることが理想とされています。自分だけの歯を大切にケアしましょう。大原中生には笑顔からキラリとのぞく白い歯がやっぱり似合います!

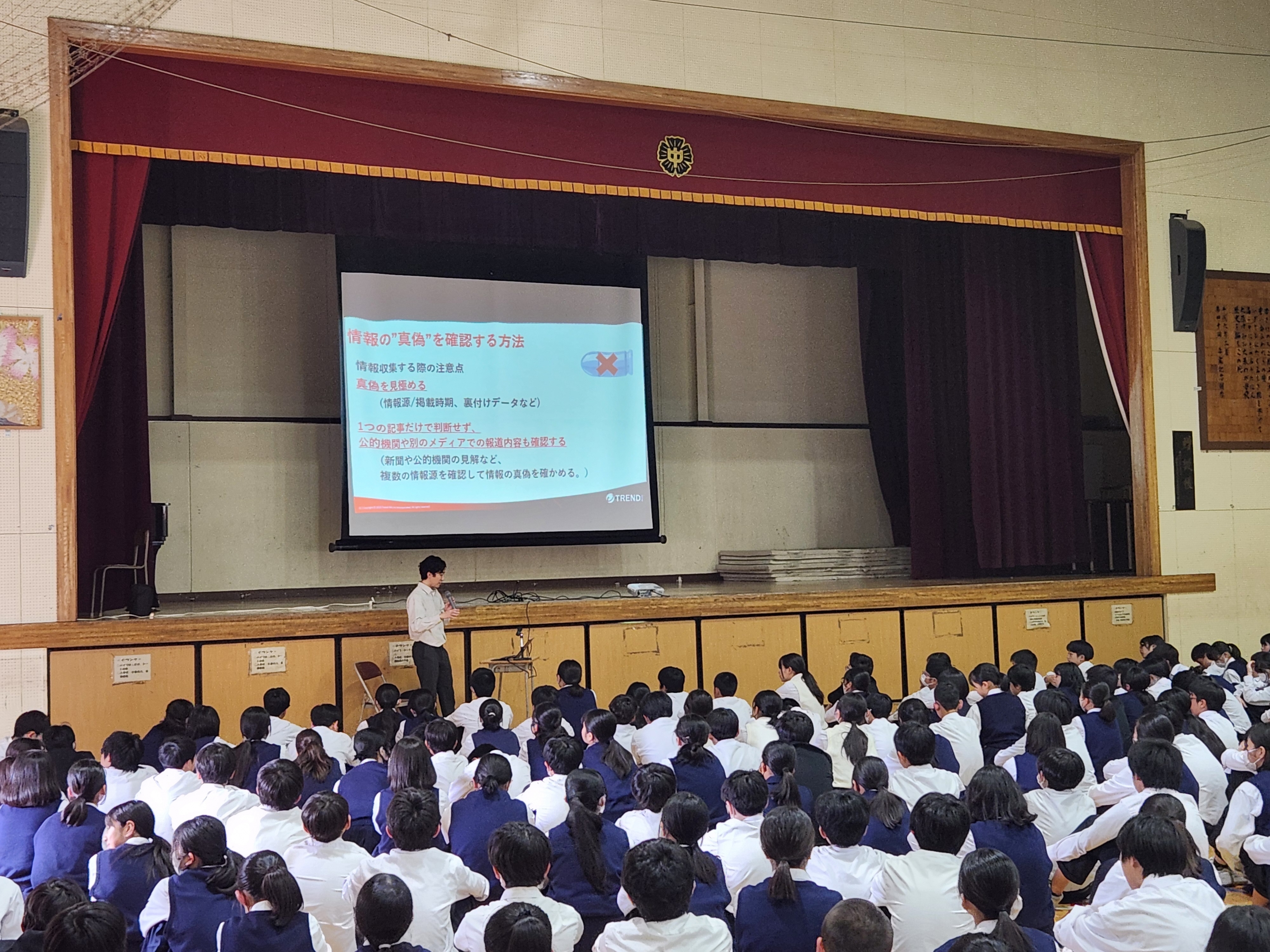

午後、トレンドマイクロ社の方をお招きし、「スマホ・タブレット安全教室」が開催されました。今やスマホのない生活は考えられなくなりました。今後はインターネットの正しい利用について理解した上で、自ら適切な判断でこうした情報機器と付き合うことが求められます。世の中にあふれる情報に流されることなく、いくつもの情報を比較することが大切です!

「笑顔で人に接していけば、あなたの人生そのものが微笑む」植西聰(著述家、心理カウンセラー)

4月23日(水)

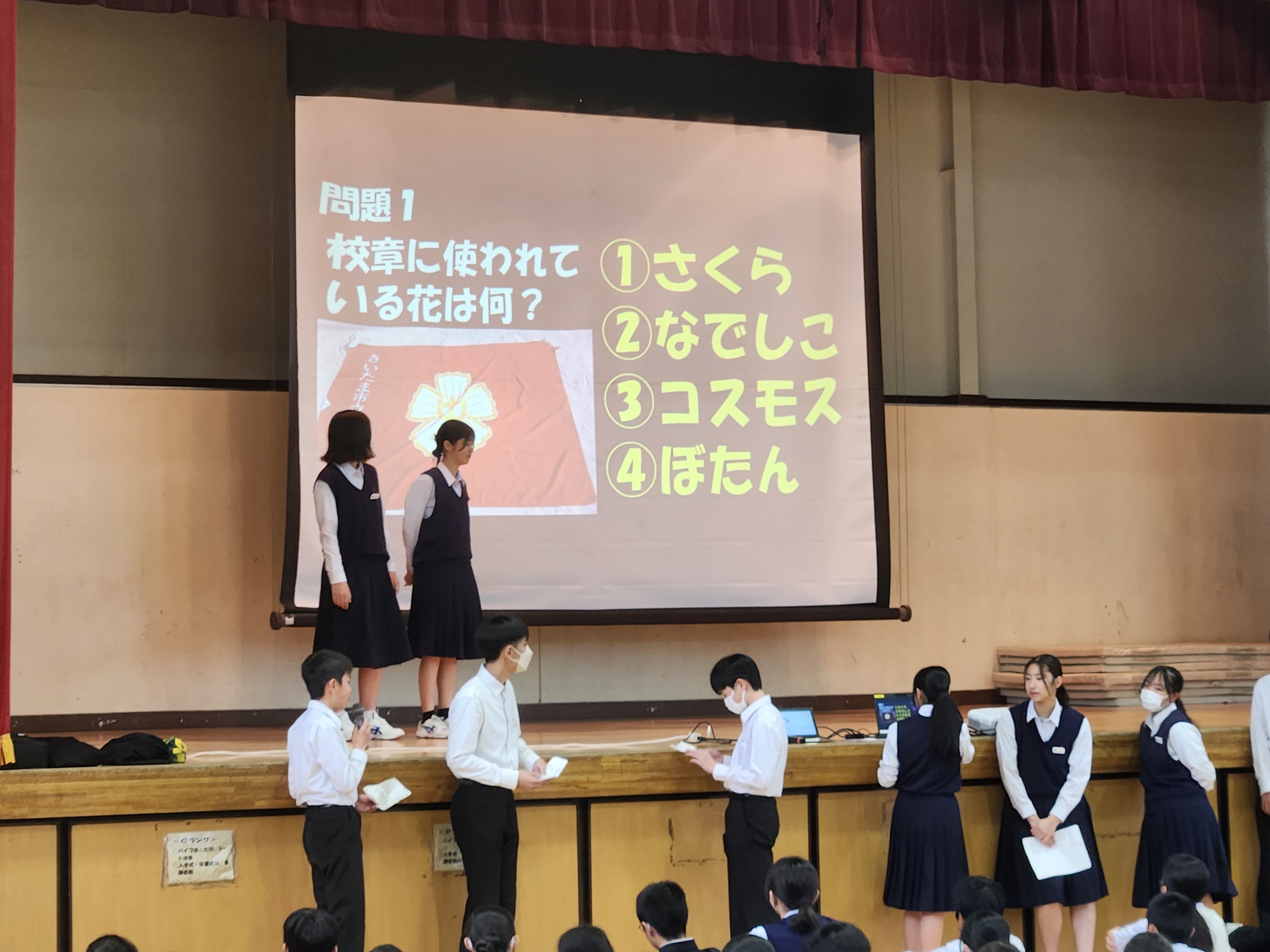

今年度最初の生徒会朝礼が行われました。今日は、自治委員会改め新生学級委員会から大原中学校の基礎知識と学校生活の決まりについて、楽しいクイズ形式で説明がありました。大原中学校の花は?校長の口癖は?全校生徒の数は?と、生徒たちも真剣に考えながら、いつの間にか大原中学校に対しての理解を深めていたようです。毎月の生徒朝会は各委員会が知恵を絞ったプレゼンをしてくれて、とても楽しみにしています。こうした一人ひとりのアイディアが寄り集まることで、毎日の生活に彩りができ、その結果として、生徒の誰にとっても楽しい学校が生まれるのでしょうね!みんなの笑顔を見ていて、こちらが幸せな気持ちになりました。

「どこに行こうとしているかが分かっていなければ、どの道を通ってもどこにも行けない」ヘンリー・キッシンジャー(アメリカの政治家)

4月22日(火)

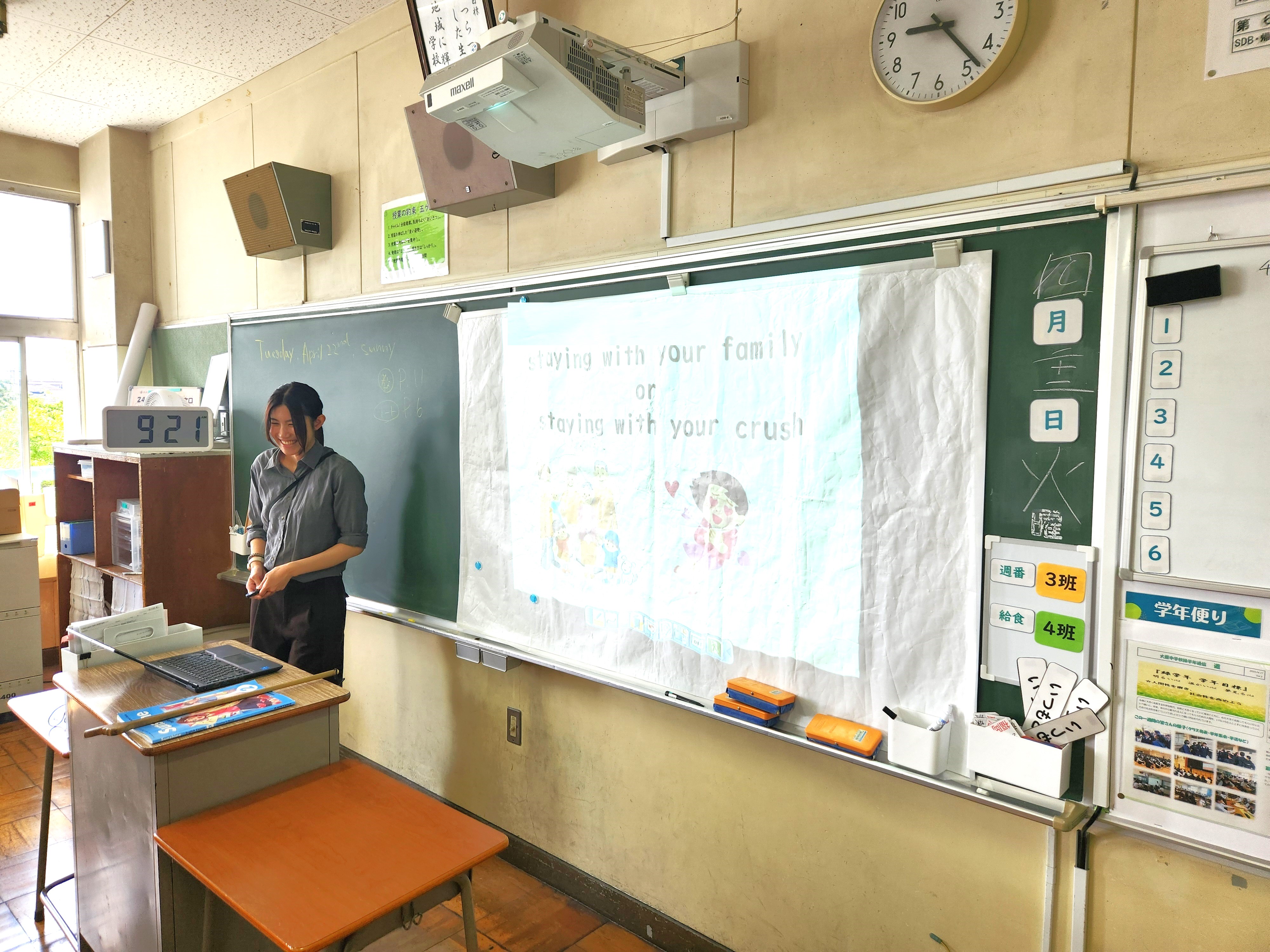

2年生は中堅学年になって、だいぶ大人になったようです。授業には意欲的に参加し、積極的に参加する一方、協働で考える場面では、仲間の意見をしっかりと聞き、自分の意見と比較しています。G・Sの授業では英語で、「いざという時、家族を頼るか好きな人を頼るか」という質問に対して、9割以上の生徒がためらわず「家族」と回答していました。家族関係がとてもよいのだなと実感しました。理科の授業では、石灰水から水を取り出す実験をしていました。先生にやり方を確認し、班の中で話し合いながら、てきぱきと作業を進めていました。昨年入学したばかりの時の可愛らしい印象が強かったのですが、いつのまにか立派な「先輩」になっていました!

「あなたにとって昨日成し遂げたことがまだ偉大であるならば、あなたは今日十分やっていない」ミハイル・ゴルバチョフ(旧ソ連及びロシアの政治家)

4月21日(月)

1年生は、先週金曜日から部活動も本入部となり、すっかり大原中の一員となったようです。日増しに学校生活でも元気な声が聞かれるようになりました。今日はG・Sの授業で英語で支持を出し合うすごろくゲームをやっていましたが、サイコロの目に一喜一憂している様子が本当に楽しそうでした。「今日はこれが楽しかった」「こんなことができた」ということが一つでもあればそれは、間違いなく次の日につながる一歩です。是非ご家庭でも、たくさん学校生活について話をしてください。そして明日学校へ行くのが今日よりも楽しみになってほしいと思います。楽しいワクワクドキドキがとまらない、そんな大原中であってほしいと願っています!

「薬を10錠飲むよりも、心から笑った方がずっと効果があるはず」アンネ・フランク(「アンネの日記」)

4月18日(金)

桜の花はすっかり散ってしまいましたが、学校の敷地内を歩き回っていると、新たにたくさんの花が咲き誇っていることに気付かされます。南グラウンド脇に卒業前の当時3年生が植樹したミツバツツジが早くも花を咲かせていました。先日緑化委員の生徒たちが植えてくれた忘れな草も今を盛りと咲いています。明るく素直な生徒たちを象徴するように今、大原中学校は花盛りです!

私にとって、一日で一番の楽しみは、給食の時間と生徒たちが校長室に遊びにきてくれる時間です。新学期も毎日たくさんの生徒たちが校長室に来てくれて、本当に賑やかです。毎日ここでたくさんの元気をもらっています。そして、生徒たちから発せられる「あんなことしたい、こんなこといいな」という何気ないつぶやきから、「なるほど!」と思わされることがたくさんあります。今年度もにぎやかな校長室から、大原中の「新しい何か」が生まれるかもしれません!

「ほかの誰かの笑顔のために自分が生きていることを、私たちは知っている。それは自分の幸福を支えてくれているんだ」アルベルト・アインシュタイン(ドイツ生まれの物理学者)

4月17日(木)

全国の中学3年生を対象に、全国学力・学習状況調査が実施されました。これは全国一斉に学力試験を行い、現在の中学生の学力にどのような課題があるかを洗い出し、またそれが日常の生活とどのように関連しているかを調査するものです。生徒たちは皆、真剣な表情で問題用紙に向き合っていました。こうした機会を利用して個人としても学習について、どのような点に課題があるかを知ることは、大変意義のあることだと思います。

2年生は、2時間目に新しいクラスの結束を目的とした「学年レク」を行いました。この学年は、節目節目でなぜか大縄跳びをする「大縄跳び学年」です。当然今日のレクも大縄跳び!「せ~の!」という掛け声に合わせて、元気に数を数える声が校庭中に響いていました。1年生の時よりは、かなり多くの回数を跳べるようになっていて驚きました。日々の地道な積み重ねが、確実に成長につながっていることを実感させられました。

「もっと知りたい、もっと学びたい…こうした好奇心を失わないことで、人はどんどん成長していくのだと思う」イアン・ソープ(オーストラリアの競泳選手)

4月16日(水)

午前中に眼科検診が行われました。1年生も「お願いします」としっかり挨拶ができていて、眼科医の先生からも「大原中学校の生徒さんは、皆とても礼儀正しいですね」とお褒めの言葉をいただきました。スマートフォンやタブレットを見ている時間が長いと、どうしても眼精疲労という症状が出やすくなってしまいます。定期的に外に出て空を見上げたり遠くの景色を見たりする習慣を身に付けましょう。

今年度からALTの先生が二人とも新しくなり、今日は2年生と3年生のG・S授業でそれぞれ、英語による自己紹介が行われていました。フィリピンとオーストラリアからいらした、どちらも大変パワフルな先生です。生きた英語を話す機会を積極的につくり、グローバルな視野を広げてください!

「人生にとって健康は目的ではない。しかし、最初の条件なのである」武者小路実篤(日本の小説家)

4月15日(火)

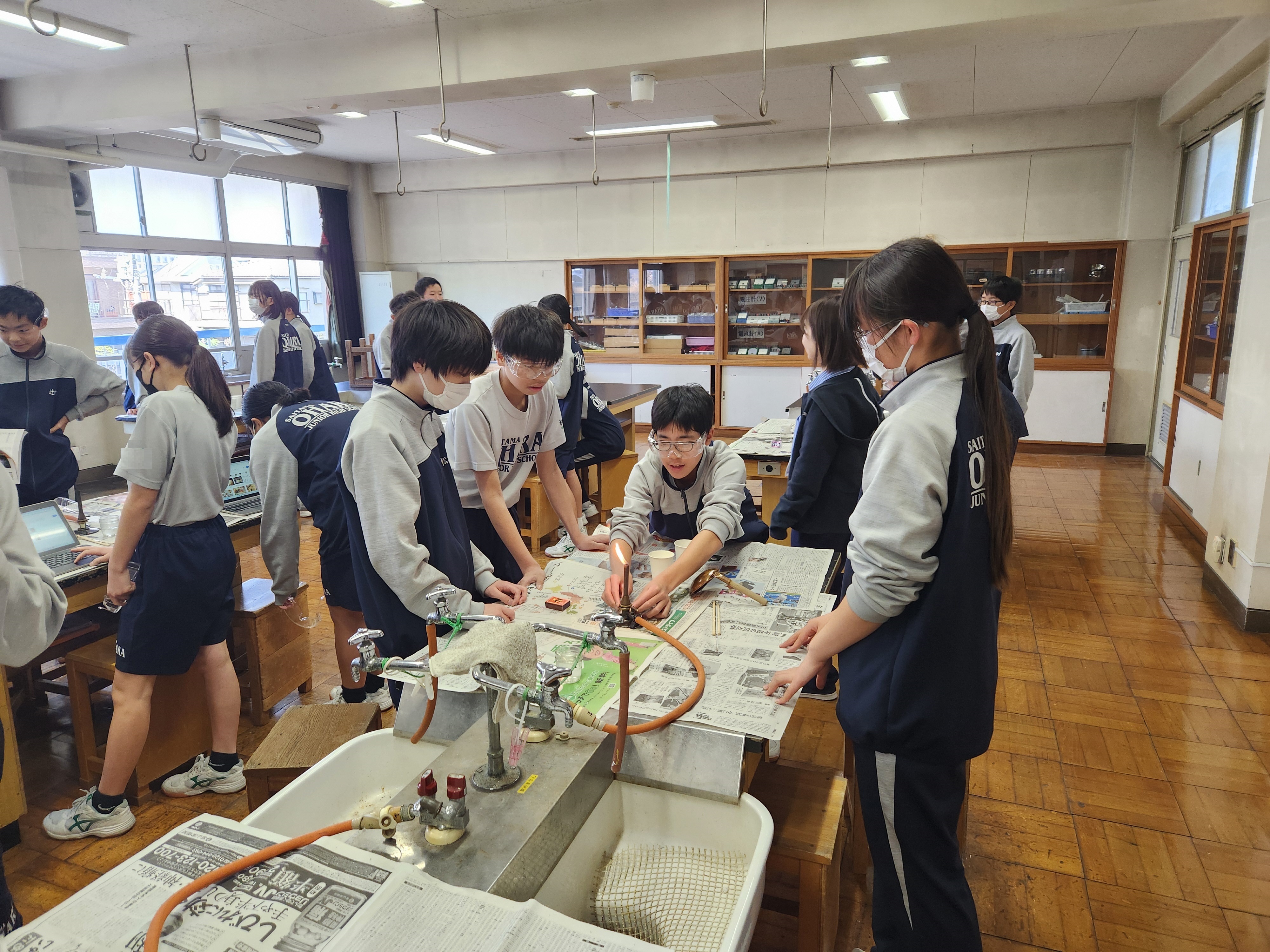

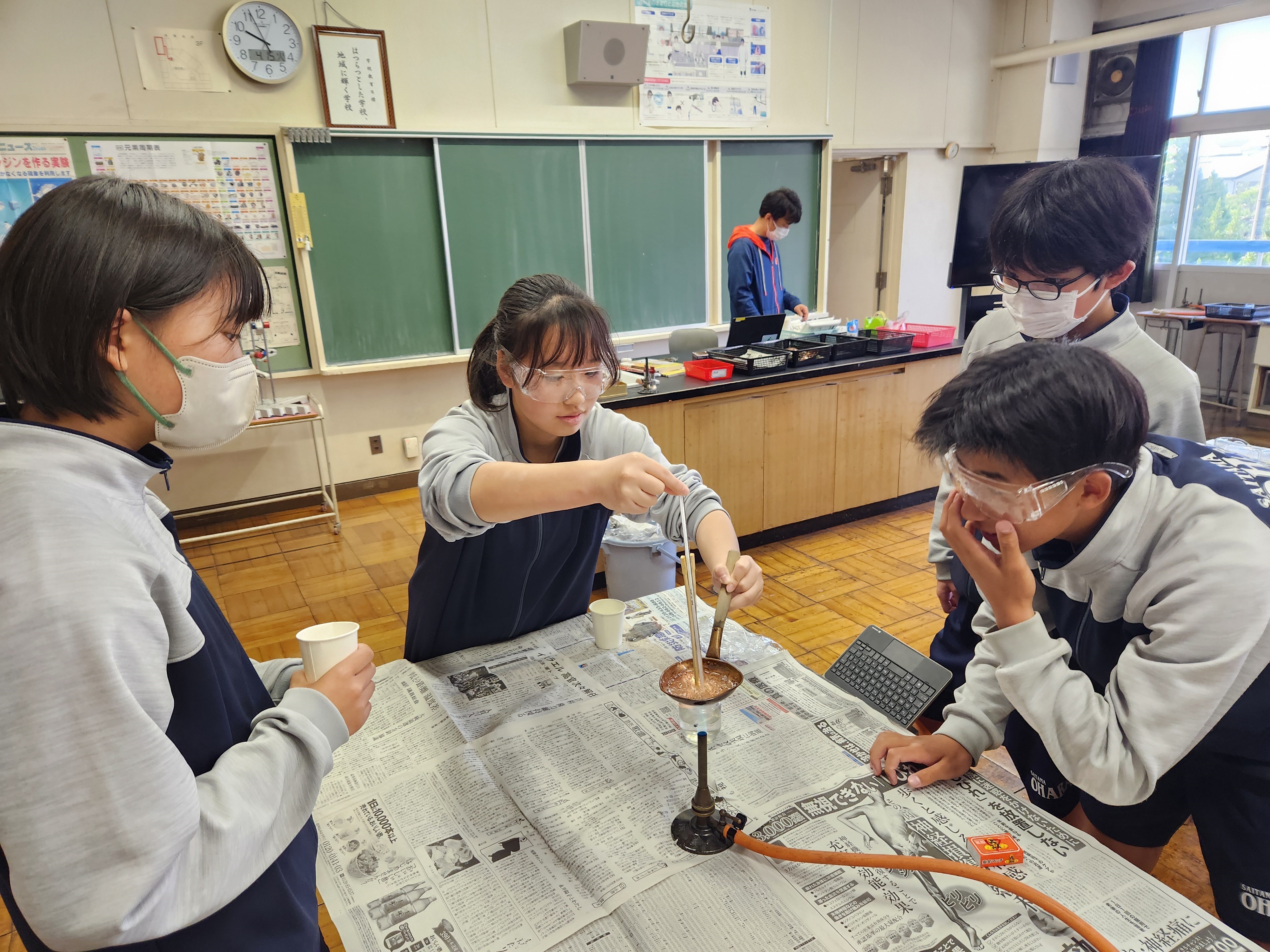

今日から時間割授業が開始されました。徐々に学校生活の新たな日常が作られつつあります。2年生は理科の実験で「カルメ焼き」を作っていました。これは炭酸水素ナトリウムによって砂糖のかたまりが膨らむ様子を観察するものです。砂糖と重曹(炭酸水素ナトリウム)をお玉の上で混ぜ、ガスバーナーの火で温めると、たちまちのうちに膨張してパンケーキのように膨らんでいきます。その膨張の速さに生徒たちも驚いていました。廊下にはカルメ焼きの良い香りが漂い、さながら縁日の参道のようになっていました。今年度も授業をとおして、たくさんの新たな発見をして、自分自身のやりたいことを見つけられるヒントにしてほしいと思います。

「どんな真実も、発見してしまえば誰でも簡単に理解できる。大切なのは、発見することなのだ」ガリレオ・ガリレイ(イタリアの天文学者)

4月14日(月)

大原中学校は今年度も、一般社団法人ほのぼの運動協議会が主催する「忘れな草プロジェクト」に協力しています。これは、2011年3月11日に発生した東日本大震災の記憶と人々のつながりを忘れないという思いをこめて、福島県の農業高校生が栽培した「忘れな草」を譲り受け、それぞれの地で花を咲かせる運動で、震災の翌年から始まった取組です。本校も昨年度から参加しています。今日は緑化委員の生徒たちがプランターに、福島県から届けられた忘れな草100株を植えてくれました。今年度から学区内の上木崎小学校、針ヶ谷小学校も参加いただけることとなり、地域を上げて東北地方の復興支援の輪が広がればと考えています。今後、この3校で東北・能登復興支援のための募金活動も予定しておりますので、地域の方のご支援もいただければ幸いです。

「他の人に一生懸命サービスする人が、最も利益を得る人間である」カーネル・サンダース(ケンタッキーフライドチキン創業者)

4月11日(金)

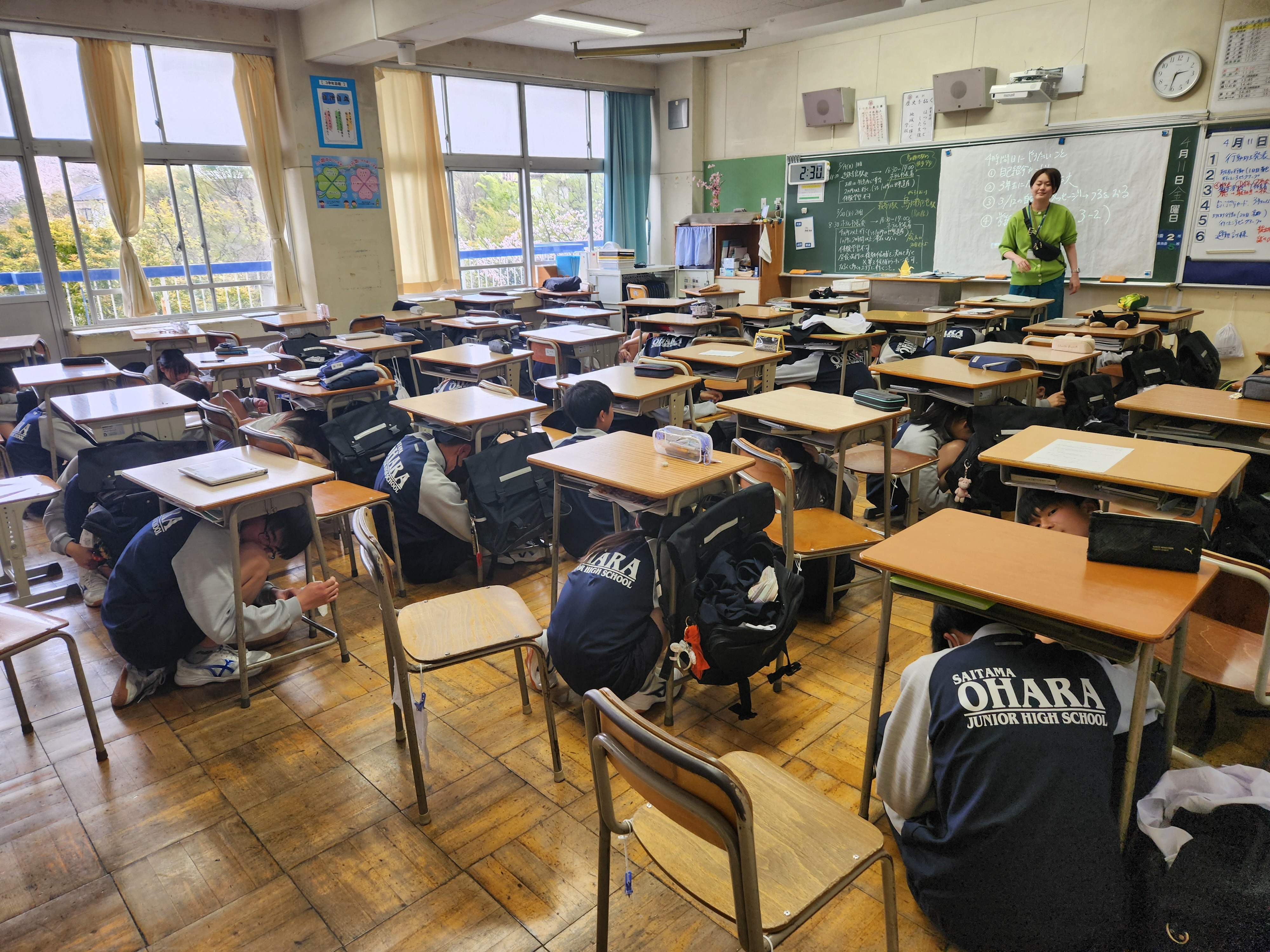

6時間目、避難訓練が行われました。関東地方を巨大な自信が襲った後、調理室から出火した想定で校庭に避難しました。皆ふざけることなく、スムースに避難できましたが、心配なのは、「巨大地震なんて本当に起こるのかな…」とどこか他人事のように行動している生徒が若干名見受けられたことです。考えてみれば、東日本大震災が発生した時、3年生は1歳、2年生は0歳、1年生はまだ生まれてさえいなかったのですからそう思うのも当然と言えば当然でしょう。しかし、平成22年3月11日(金)の14時54分、あの巨大地震を経験した者としては、いつあのような危機に見舞われるかと考えただけで怖くなります。天災はいつどこで起こるか分からないという前提で、日頃から準備しておくことが大切です。生徒の皆さんも、東日本大震災の記憶について、身近な大人の人に是非尋ねてみてください。

「この世にはいらない人など誰もいない。支え合って生きているんだ」東日本大震災で被災した小学校6年生児童の言葉

「自分のたった一つの命を大切にすること。いつの世にもいらない命はない。いつも笑顔でいること」東日本大震災で被災した宮城県公務員の言葉

4月10日(木)

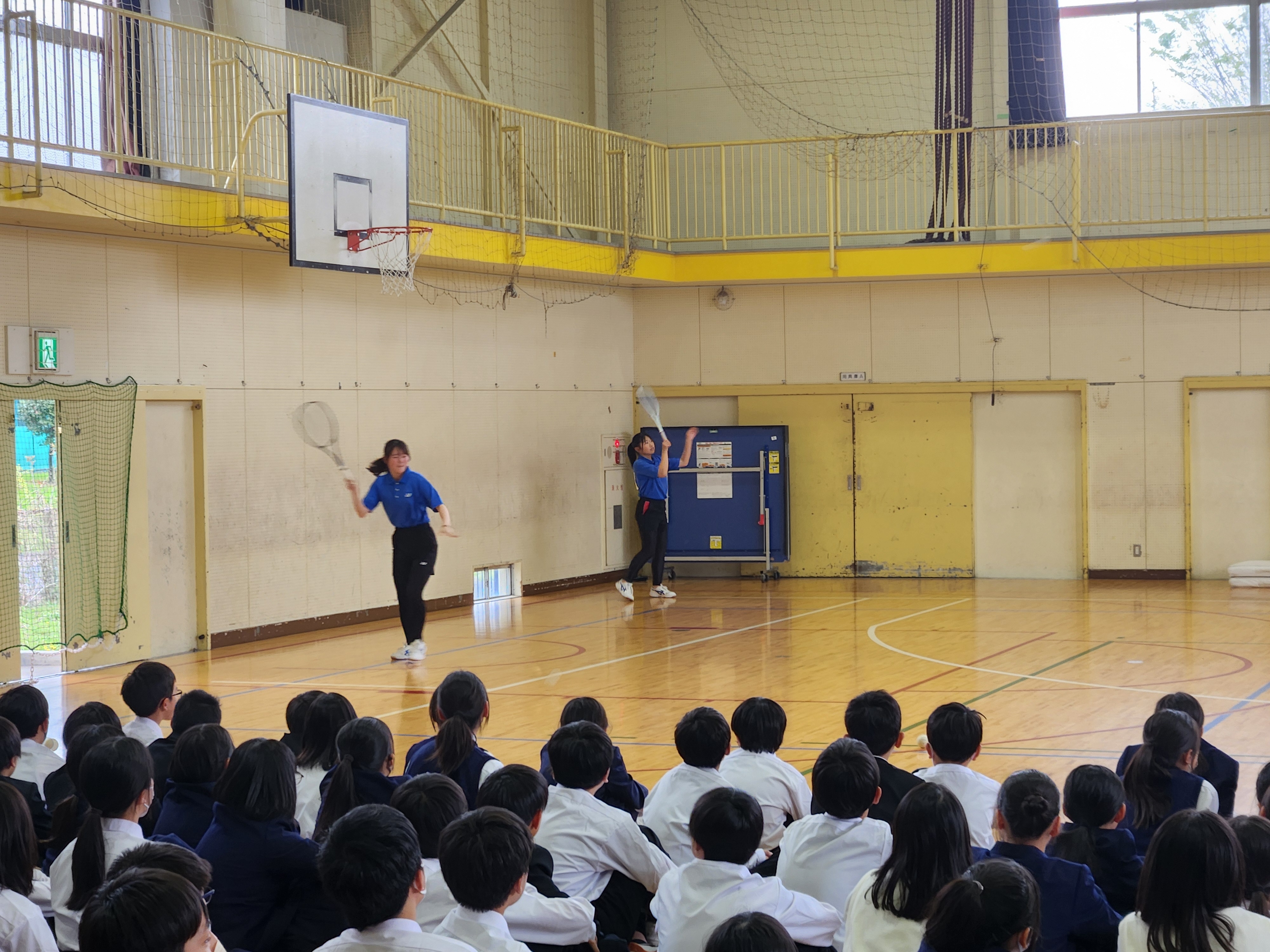

今日は、新入生オリエンテーションが行われました。学校生活のルールや行事の内容、定期テストの日程などについて担当の先生から説明がありました。午後は、生徒会主催による部活動紹介です。これは生徒たちも皆楽しみにしていた様子で、食い入るように、先輩たちのパフォーマンスを見つめていました。上級生たちも期待に応えようと、練習を重ね、迫力ある実演を示すだけでなく、寸劇を取り入れたり、新入生にインタビューしたりと様々な工夫をして、非常に高いクオリティーになっていました。大原中学校は部活動が大変活発で、運動部も文化部も大変意欲的に活動しています。部活動を選ぶ際は、3年間続けられるか、自分の可能性を広げられるかよく考えて、仮入部期間は、なるべく多くの部活動を見学するようにしましょう!

「一生懸命は楽しいぞ」坪口広史(アニメ「ちはやふる」より)

4月9日(水)

新学期2日目。1年生は満開の桜と一緒にクラス写真を撮影しました。一日が経って、少し緊張もほぐれたようで、笑顔で言葉を交わす風景がたくさん見られました。2・3年生は体育館で学年集会です。どちらも学年の先生方から中堅学年、最上級生になった生徒たちに期待したいことについて、暑い想いが語られていました。特に3年生は進級したbかりにも関わらず、修学旅行まで後1か月と少ししかありません。昨日決まったばかりの修学旅行実行委員が早速仕事をしていました。慌ただしくスタートした令和7年度ですが、右往左往しているうちにも、徐々にクラスとしてのカラーをもち、たくさんの思い出の宝箱になっていくのでしょうね…。生徒の皆さんにとってこの一年はそれぞれ、15分の1、14分の1、13分の1といった「期間限定の思い出」となることでしょうし、その数字は来年以降、人生のなかでどんどん小さな割合となっていくのでしょうが、いつまでも輝き続ける「〇分の1」となってほしいと、今心からそう思います。

職員室前に令和8年度採用の新制服と、今年度から夏服として採用したポロシャツのサンプルを展示しています。制服については、未来創造プロジェクトで更にデザイン等ブラッシュアップしていく予定です。保護者、地域の皆様も是非ご来校の際は実際にお手に取ってお確かめください!

「人間はいるだけでお互いに迷惑なんです。お互いに迷惑をかけあって生きているんだというふうに認識すべきだって、ぼくは思う」宮崎駿(アニメ映画監督)

4月8日(火)

穏やかな春の日差しに包まれて、令和7年度がスタートしました。今年度は最初に2・3年生の始業式を行い、その後で入学式が挙行されました。朝早くから新クラスが気になったのか、正門前には多くの生徒が集まり、掲示とともに大きな歓声が沸き起こりました。「校長先生、私たち同じクラスになりました♪♪」と校長室に飛び込んでくる生徒たちもいて、今年度も楽しくなりそうな予感がしています。始業式はオンラインで行われ、4月新たに大原中学校に着任された職員の紹介が行われました。早くも大原スピリッツを理解してくれているようで、和やかな幕開けとなりました。

2・3年生が下校したのに続いて、新入生が登校してきました。真新しい制服に身を包み、真新しい教科書の間から緊張した顔をひょこっとのぞかせています。まだまだ不安いっぱいのスタートでしょうが、新しい仲間とたくさんの思い出を紡いでください。さあ新しい物語が始まりますよ~!

「未来なんて、ちょっとしたはずみでどんどん変わるから」ドラえもん

4月7日(月)

桜の花が満開となりました!学校の敷地もすっかり淡い桜色に染まっています。明日は令和7年度の始業式、そして第72回入学式が挙行されます。新入生はこれから始まる中学校生活に、新2・3年生は新しいクラスがどうなるのか、皆わくわくドキドキしながら過ごしていることでしょう。

今日は新3年生が準備登校を行い、入学式の会場作りと学校内の清掃を行っていました。皆早くも最上級生としての自覚が芽生えているようで、積極的に行動していました。新入生の皆さん、皆さんを迎える準備は完璧です!どうぞ安心して明日、桜の花道の中、中学校生活の第一歩を踏み出してください。

「春ってだけで、自分が変わる理由は、もう十分な気がする」新聞社のキャッチコピーより