2学期

12月

12月25日(木)

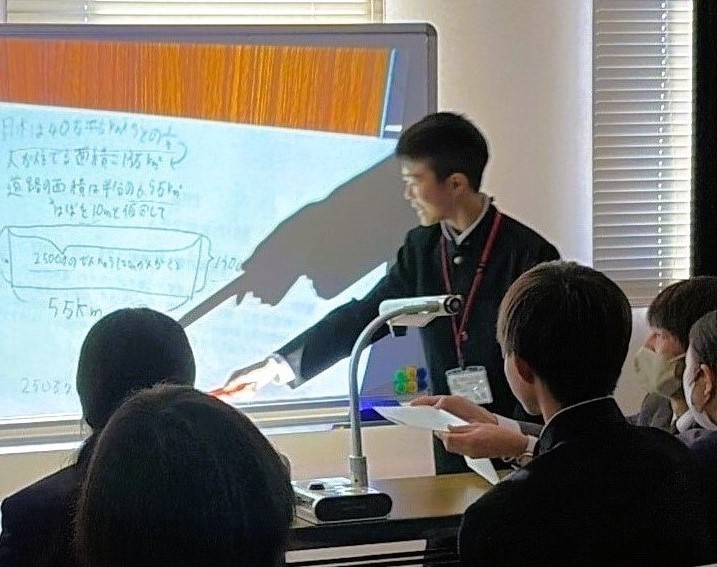

さいたま市数学チャレンジカップがさいたま市立教育研究所で開催され、本校からも2年生の生徒1名が代表としてして出題しました。「図書館にある蔵書数を数えずに当てる」とか「日本中に電柱は全部で何本か」などという意味不明(?)な難問を数学の力で解決し、答えを導き出し、見事教育長賞を受賞しました!中学校時代、数学は難しくて、「こんなことして、将来何の役に立つのか?」などと思っていましたが、こんなことにも使えるのですね!実は、数学っていうのは、奥が深いからこそ面白いのだと改めて感じました。考えてみれば音楽もスポーツも絵画も数学的思考を応用したものが数多くありますよね。今度今日の問題をどのように解いたのか、教えてください!

大宮体育館では、女子バスケットボール部が、冬季大会準決勝進出をかけ、3回戦に臨みました。ここまで勝ち上がると、相手チームも勝ち上がってこのコートに立っているだけになかなかの強豪。そう簡単にボール運びをさせてくれません。しかしそこは大原中。外からのシュートが的確にきまり試合は1点を争う好ゲームに!私は、残念ながら学校で打ち合わせがあり、第3ピリオドまでしか見られませんでしたが、生徒たちは間違いなく最後まで粘り強い試合をしてくれたことでしょう!

1年間、大原中学校の生徒の「追っかけ」をしてきましたが、今年は今日で「追っかけ納め」となります。生徒の皆さん、一年間たくさん楽しませてくれて本当にありがとうございました。来たる2026年が皆さんにとってさらに楽しく、思い出に残る素晴らしい一年間になりますように。保護者の皆様、地域の皆様、今年もたくさんのご支援とご協力をありがとうございました。来年は生徒も教職員もよりパワーアップし、本気で「世界征服」を目指して参ります。どうぞ良い年をお迎えください!

「数学的な図形と量の比較は、遊びと知恵の訓練のための材料として役に立つ」ヨハン・ハインリヒ・ペスタロッチ(スイスの教育者)

12月25日(木)

冬休み初日。今日は女子卓球部の冬季大会がサイデン化学アリーナで行われました。試合開始が30分以上遅れ、生徒たちの集中力が途切れないか心配でしたが、試合開始前に円陣を組み、大きな声を出してから試合に臨むことができました。私はどうしても卓球という競技が苦手で、本当に弱いのですが、その一番にして唯一の理由は、集中力と冷静さをずっと保つことが難しいことにあります。正確なラリーを続けたり、ここ一番でスマッシュを決めるためには、とにかく冷静に試合展開を読み集中力を維持する力が必要です。ラケットの角度や打ち込む力が少し違っただけで、ピンポン玉が思いもかけない方向に飛んで行ってしまいます。すぐ感情的になってしまう自分にはとても難しい競技で…。しかし、大原中の生徒たちは試合開始から集中力を途切れさせることなく、正確なラリーとスマッシュを決め、終始試合の主導権を握り、見事予選リーグを突破!決勝トーナメント進出を決めました。スマッシュが決まるたびに沸き起こる仲間からの大きな拍手と歓声。実力の100%を出し切るためにも仲間からの応援は大切なのだと、改めて感じました。

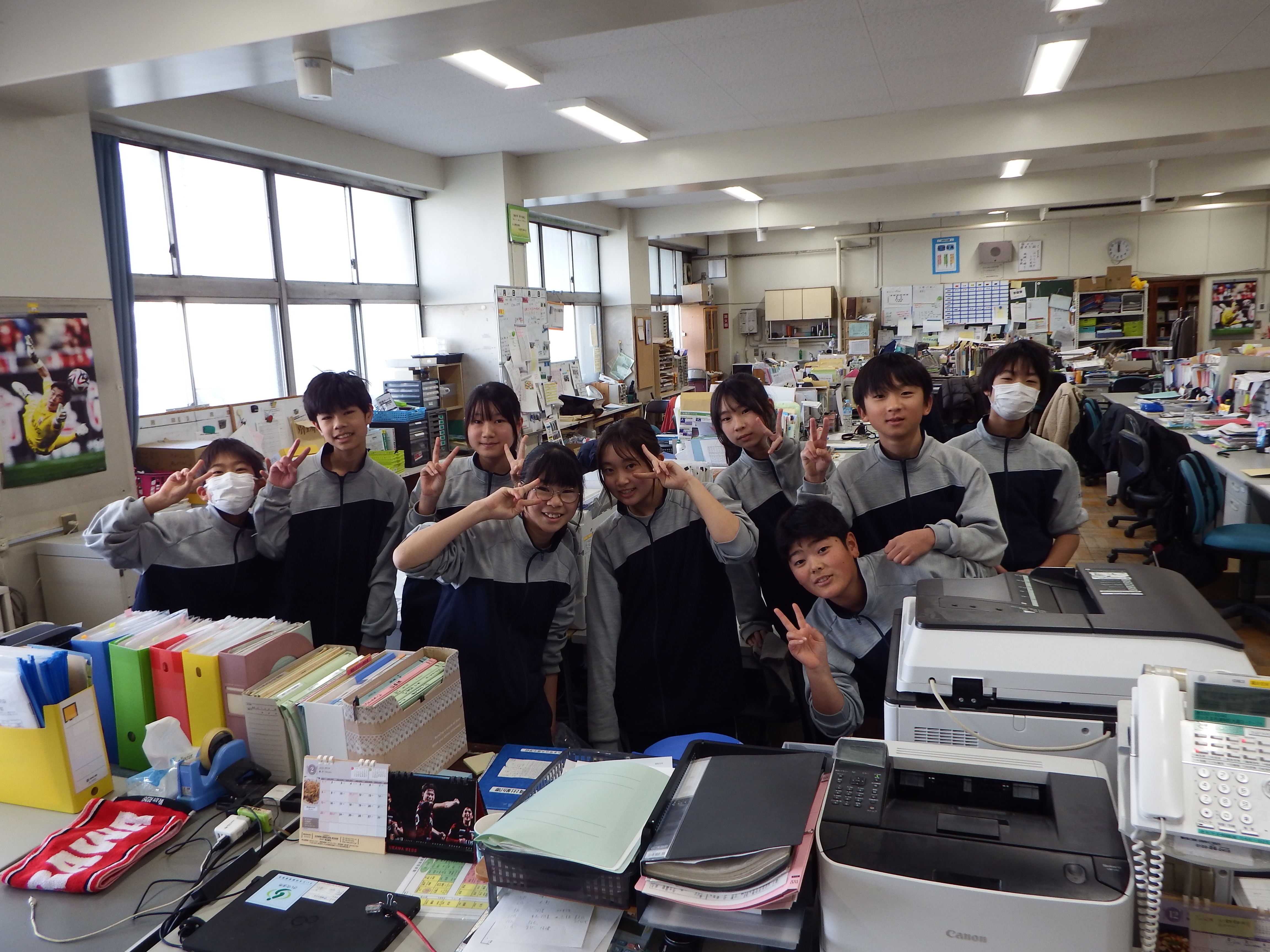

写真は撮れなかったのですが、学校に戻ると多くの部活動で、部室の大掃除が行われていました。今日でほとんどの部が年内の練習は、活動納めなのだそうです。「校長先生、僕たちこんなに頑張りました~!」と次々に成果を報告してくれました。今年もこうした大原中生にたくさん元気付けられ、たくさん癒されました。みんな、本当にありがとう!来年もよろしく!!

「感謝する理由が見つからなければ、落ち度はあなた自身にある」北米ミンカス族(ネイティブアメリカン)の格言

12月24日(水)

80日間に渡った2学期も今日で終わり。オンラインで終業式が行われました。始業式に先立って行われた表彰では、今回も多くの生徒が表彰状を受け取りました。大原スーパースター賞は1学期が2名だったのに対して、2学期は8倍の16名が受賞。制服エンブレムのデザインやボランティア活動、人命救助など、地域の方や保護者からたくさんの推薦をいただきました。スーパースター賞の認知度が上がったのと同時に大原中生の活躍の幅がぐぐっと広がった2学期でもあったようで嬉しくなりました。

始業式では、大きな声で校歌を歌う3年生の生徒たちの姿が印象的でした。皆で校歌を歌う回数も残り少なくなってきました。一回一回を大切に歌っていきましょう。式の中で生徒指導主任と安全主任の両方から冬休み中は交通安全に注意するよう呼びかけがありました。自転車乗車時のヘルメット着用については、残念ながらまだまだ意識が低いと言わざるを得ません。本日スクリレでも「ヘルメット着用のお願い」の文書を配信させていただきましたので、生徒の皆さんはこれをよく読んで、安全に注意した冬休みを過ごしてください。

教室では、各担任から通知表の「クリスマスプレゼント」。サンタさんからプレゼントをもらった子どものようにはしゃぎ回る生徒もいれば、「サンタさんが来たと思って玄関を開けたらそこに熊がいた」状況のような悲鳴を上げる生徒もいました。色々あった2学期でしたが、とにもかくにも皆さんお疲れ様でした。冬休み、3年生は進路に向けて真剣勝負が続くことと思いますが、健康には十分気を付けて、3学期元気に会いましょう!

「クリスマスの心とは、与える心であり、他人のことを第一に考える広く開かれた心であることを思い出そう」ジョージ・マシュー・アダムス(アメリカの新聞コラムニスト)

12月23日(火)

4時間目、全校生徒で大掃除を行いました。今年1年間色々なことがあった校舎の内外を生徒も先生もみんなできれいにしています。大原中の生徒たちは、普段から非常によく掃除をしてくれます。床も激落ちくんや雑巾で一生懸命こすっていて、よく見ると磨いた場所だけ色が変わっているではありませんか!生徒たちの頑張る姿に触発され、私も校長室の大掃除を始めました(いらないものが結構あり、それはそれで驚きでしたが…)。明日は終業式。今学期、出来たことも出来なかったこともひっくるめて心を整理し、一度けじめをつけた上で、気持ちよく新年を迎えるようにしましょう。

それにしてもこの一年間、子どもたちの元気な笑顔にたくさんの元気をもらいました!

「クリスマスとは、ちょっとした余分のことを誰かのためにしてあげること」チャールズ・シュルツ(アメリカの漫画家、ピーナッツ)

12月22日(月)

長かった2学期もついに最終週に入りました。明後日は終業式、そしてクリスマスイヴです。生徒の皆さんはサンタさんにどんなお願いをすrのでしょうか。学校では体育館の空調工事が始まりました。体育館をぐるりとフェンスが囲んでいます。この後、2月下旬までかけて、念願のにエアコンが体育館に設置されます。1月から2月下旬まで、しばらくの間体育館は使用できなくなりますが、来年の夏はクーラーの効いた中で、体育の授業や部活動に励むことが出来るようになります。熱中症のリスクも大幅に下がることでしょう。

その体育館から大きな歓声が聞こえてきたのでのぞいてみると、3年生が体育の授業でドッジボールを行っていました。男子と女子に分かれてクラス対抗で行っています。どちらも物凄い勢いでボールが飛び交っています。2学期最後の体育の授業ということなのか、受験のストレス発散のためか、全員「ガチ」になっていました。ビュワ、プシュ、ズッドーンと激しい音と生徒たちの悲鳴と歓声がそこかしこで響いています。3年生もいよいよ進路が本格化します。しっかり身体も動かして、体調を崩さないようにこの冬を乗り切りましょう!

「この出逢ひこそクリスマスプレゼント」稲畑汀子(俳人)

12月21日(日)

男子バスケットの冬季大会が大宮体育館で行われました。対戦相手は、新チームになってからまだ練習試合でも一度も勝てていないということで、生徒たちは試合前から緊張した面持ちでした。しかし試合開始前にベンチ前で円陣を組み大声で声を出したことでリラックスできたのでしょうか、いつもどおりののびのびしたプレーを行うことが出来ました。第1ピリオド開始早々から相手に連続で得点を奪われたものの、以降は落ち着いたディフェンスでプレッシャーをかけ続け、逆に少ないチャンスを確実にものにしながら徐々に点差を詰め、ピリオド終了間際に連続して得点し見事逆転!以降は相手の猛迫を受けながらも試合の主導権は渡さず、リードを保ったまま第4ピリオドまで戦い抜き、見事勝利を飾ることができました!どんな相手に対しても自分たちのスタイルを貫けば道は拓ける。生徒たちの、自分たちが歩んできた道のりに対す自信が勝利を呼び込んだと言えるのではないでしょうか?

「目標を達成するには、全力で取り組む以外に方法はない。そこに近道はない」マイケル・ジョーダン(アメリカのプロバスケットボール選手)

12月20日(土)

男子卓球の冬季大会がサイデン化学アリーナで行われました。予選リーグで3校と対戦した男子卓球部ですが、初戦、一時は大きくリードしていたにも関わらず、途中から流れが悪くなり、まさかの敗戦。子どもたちもショックの色をかくせないまま、インターバルなしで2試合目に臨むこととなりました。生徒たちは、どこをどうすれば修正できるか、ああでもないこうでもないとアドバイスを出し合い、勝利のために出来る最大限の努力をしているように見えました。試合は初戦の反対で、最初は相手チームに押され苦しい展開でしたが、仲間の応援に励まされたこともあり、後半は勢いを盛り返し逆転勝利!続く3戦目もこの勢いで勝利し見事決勝トーナメント進出を決めました。不利な状況の中でも自分を見失わず、仲間を信じることで必ず突破口は開ける、卓球部の生徒たちはこの大会をとおして大切なことを学べたようです。

「苦しいから逃げるのではない。逃げるから苦しくなるのだ」ウイリアム・ジェームス(アメリカの心理学者)

12月19日(金)

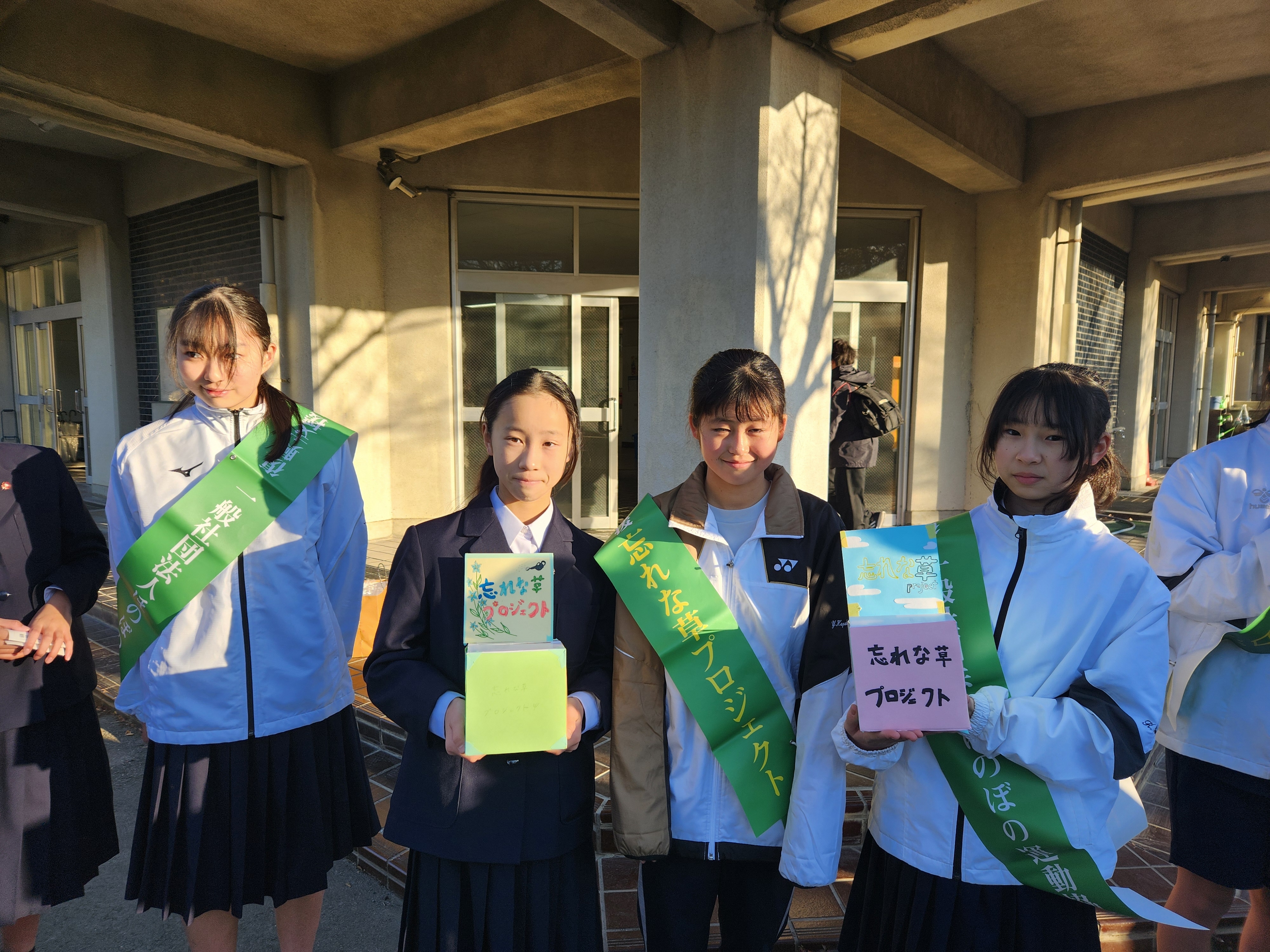

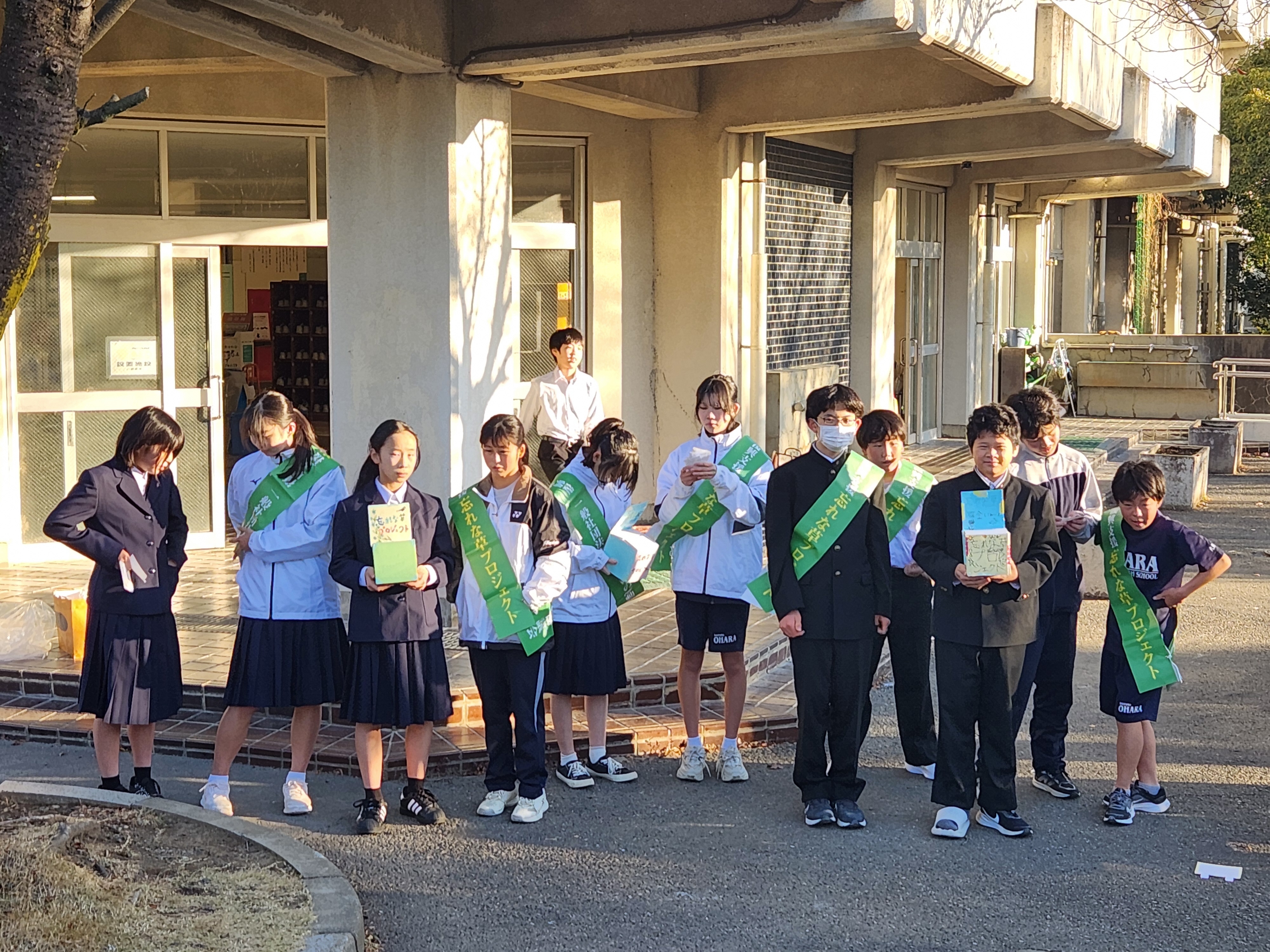

「忘れな草プロジェクト」募金活動で集まった募金の贈呈式が行われました。大原中学校に、上木崎小学校、針ヶ谷小学校3校の代表者が集まり、目録とともに、プロジェクトを主催する一般社団法人「ほのぼの運動協議会」の代表者の方に手渡されました。今回は3校で4日間募金活動を行いましたが、実に198,268円もの募金が集まりました。これには会の代表者の方たちも驚いていました。今回の募金は3校の児童生徒、保護者だけでなく、地域の方や一般の事業者の方からもたくさんのご協力をいただきました。3校の児童生徒の小さな輪が、地域全体を包み込む大きなつながりになったこと、とても嬉しく思います。会の代表の方から、改めて本プロジェクトが立ち上がった経緯とその根底にあるカーネル・サンダース氏の思いについてお話がありました。このプロジェクトの活動をとおして、ケンタッキーフライドチキンの店先のおじさんとしか思わなかったサンダース氏とつながれたことも大きな財産になったと言えるでしょう。これからも忘れな草をとおして、たくさんの人とつながっていければ嬉しいと思います!

「何歳であろうと、やる気と信念があるならば大丈夫。それがすべてにおいて最も大きな要素です」カーネル・サンダース(アメリカの実業家、ケンタッキーフライドチキン創業者)

12月18日(木)

3時間目、廊下に出てみると3年生の教室の外に何人かの生徒が立たされていました。どうしたのか尋ねると、「怒られているんです…」と言いながら笑顔でピース。国語の授業で漢字の連想ゲームをしていて、どうやらその回答者だったようです。あるテーマについて、それから連想する漢字一字を列ごとに記入していき、回答者の生徒はそれから思いつく言葉を答えるというもの。「麺→肉→卵→葱→塩」、答えは「ラーメン」!夢中になって考えている生徒たちの姿が、何とも言えず微笑ましかったです。

2年生は音楽の授業で、クラシックギターの弾き方を学んでします。3学期にはアンサンブルでロシア民謡「カリンカ」を演奏するのだそう!今はまだ始まったばかりということでコードも覚えられず、たどたどしく弦をはじいていますが、習うより慣れよ。何度も挑戦していれば必ず上達するはず。3学期どこまで演奏できるようになるか楽しみにしています!

2学期も残り1週間となりました。来週の水曜日は終業式、そしてクリスマスイヴです。2学期とこの2025年という1年間を気持ちよく終え、来たる2026年、干支の馬のごとくロケットスタートを切れるよう、今から準備しておきましょう!

「人は、自分の中の愛を目覚めさせてくれる人を愛する。愛の中に本当の自分を発見するから」ヴィクトール・フランクル(オーストリアの精神科医)

12月17日(水)

今日は、大原中学校の生徒たちが針ヶ谷小学校にお邪魔し、小学生と一緒に忘れな草プロジェクト募金活動を行いました。小学生たちの元気な「おはようございます!!!」の声に中学生たちも圧倒されていました。忘れな草プロジェクトのフリップを掲げた中学生たちに小学生たちが「ボキンってなあに?」「忘れな草プロジェクトってなあに?」と無邪気な質問を投げかけ、中学生たちも小学生の目線で丁寧に説明していました。最後は針ヶ谷小学校の校長先生から感謝の言葉をいただき、4日間に渡って行われた募金活動は全て終了。ほとんどの生徒が初めての募金活動参加でしたが、多くの人たちと温かい交流が出来たことで、足取りも軽く、元気に大原中学校に帰っていきました!

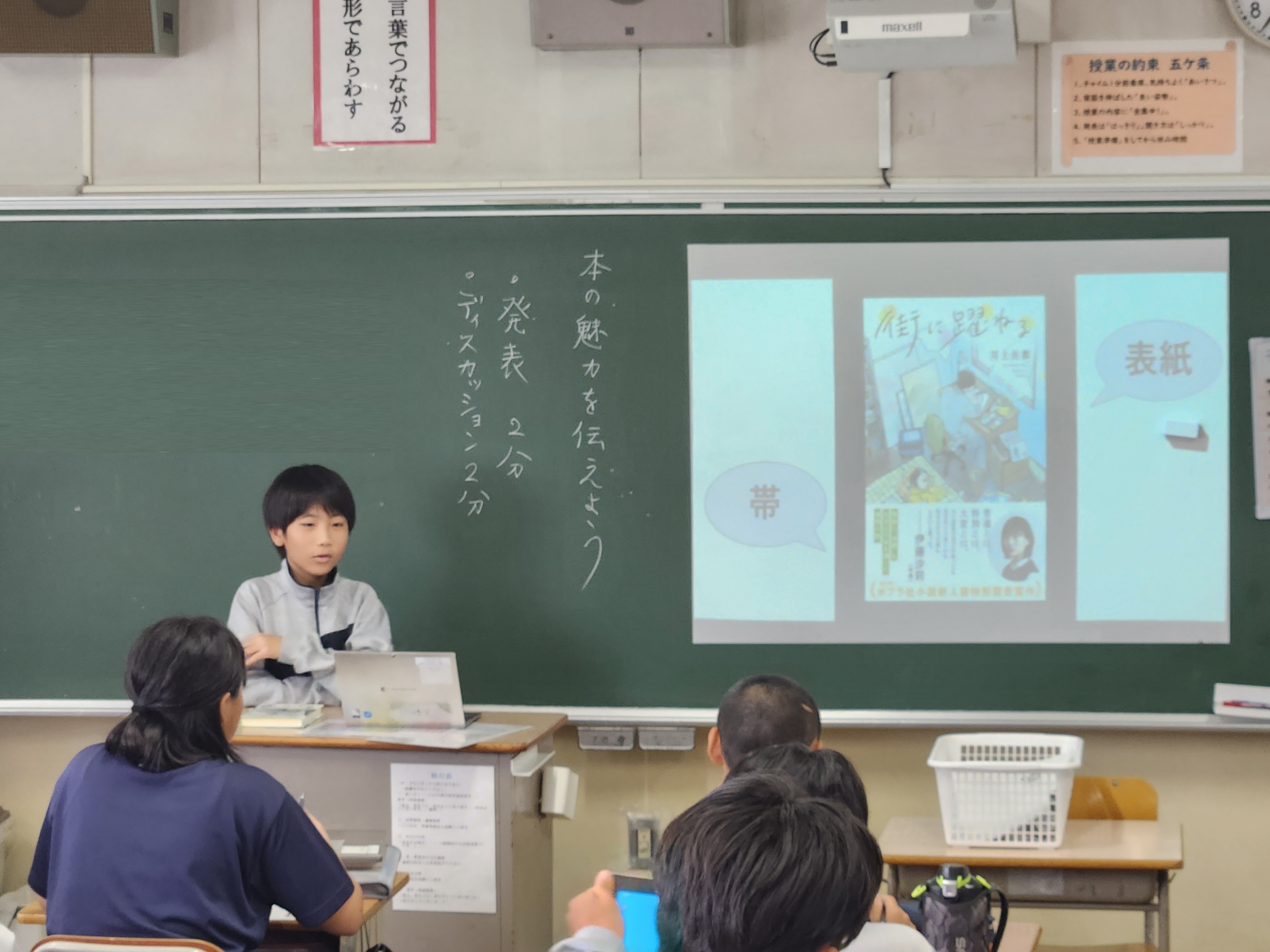

2年生は国語の授業で「本の帯づくり」に挑戦していました。近代文学と和歌に関する本を限定し、それぞれの本を効果的に紹介する「帯」を作成しています。本の帯に書く言葉は最も短い要約文です。その本の魅力、一番読んでほしいところを効果的な言葉で如何に表現するか、簡単なようでこれがなかなか難しいのです。生徒たちはインターネットで効果的な言葉を調べてたり仲間と話し合ったりしながら一言一言を一生懸命つむいでいました。

放課後、薄暗くなった中庭で、二人の生徒が熱心に落ち葉掃きをしている姿を目撃しました。なぜ掃除しているのか尋ねてみると、せっかくの中庭が落ち葉だらけになっているのが気になり、自主的に掃いていたとのこと。「本当はこの中庭素敵な場所なんですよ。ここで何か楽しいこと出来るといいですよね」と明るく話す生徒たちの姿に、この学校の明るい未来が見えた気がしました!

「最大の幸福は、人に奉仕することによって得られるんだよ」エンリケ・バリオス(チリの作家)

12月16日(火)

昨日に引き続き、今日も生徒会と緑化委員の生徒は忘れな草プロジェクト募金活動を行いました。「昨日持ってくるの忘れちゃった~」と、多くの生徒が募金に協力してくれました。生徒たちが抱えている募金箱は全て、先週緑化委員の生徒たちが手作りで作成してくれた可愛らしいデザインになっています。放課後、ほのぼの運動協議会にお伝えするために、生徒たちで集金額を数えたところ、想像をはるかに超える募金が集まり、生徒と一緒に驚きました。正確な金額については、後日改めてお伝えしますが、たくさんのご協力をいただき、心より感謝申し上げます。お預かりした募金は、生徒代表より直接、ほのぼの運動協議会にお渡しいたします。

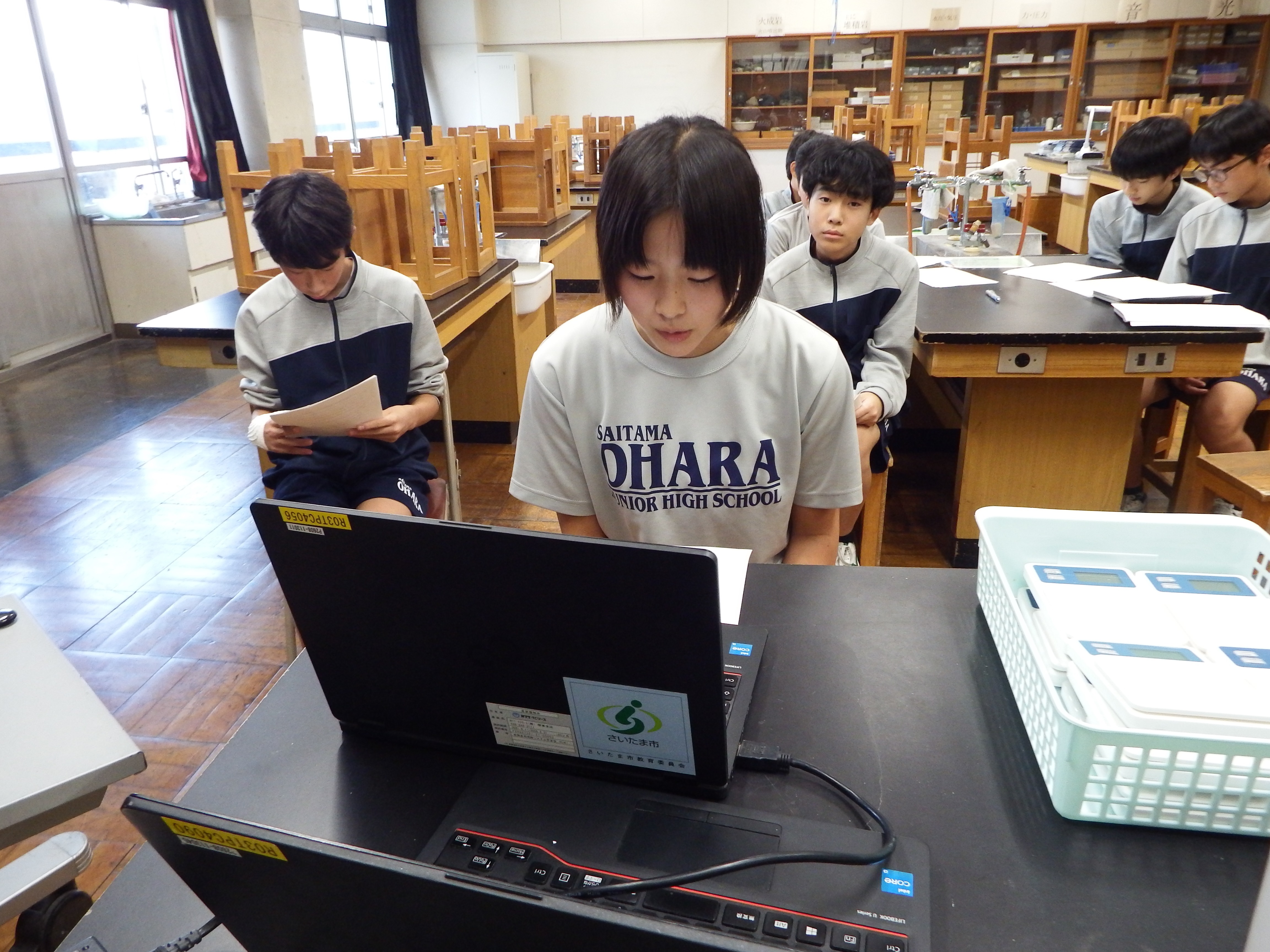

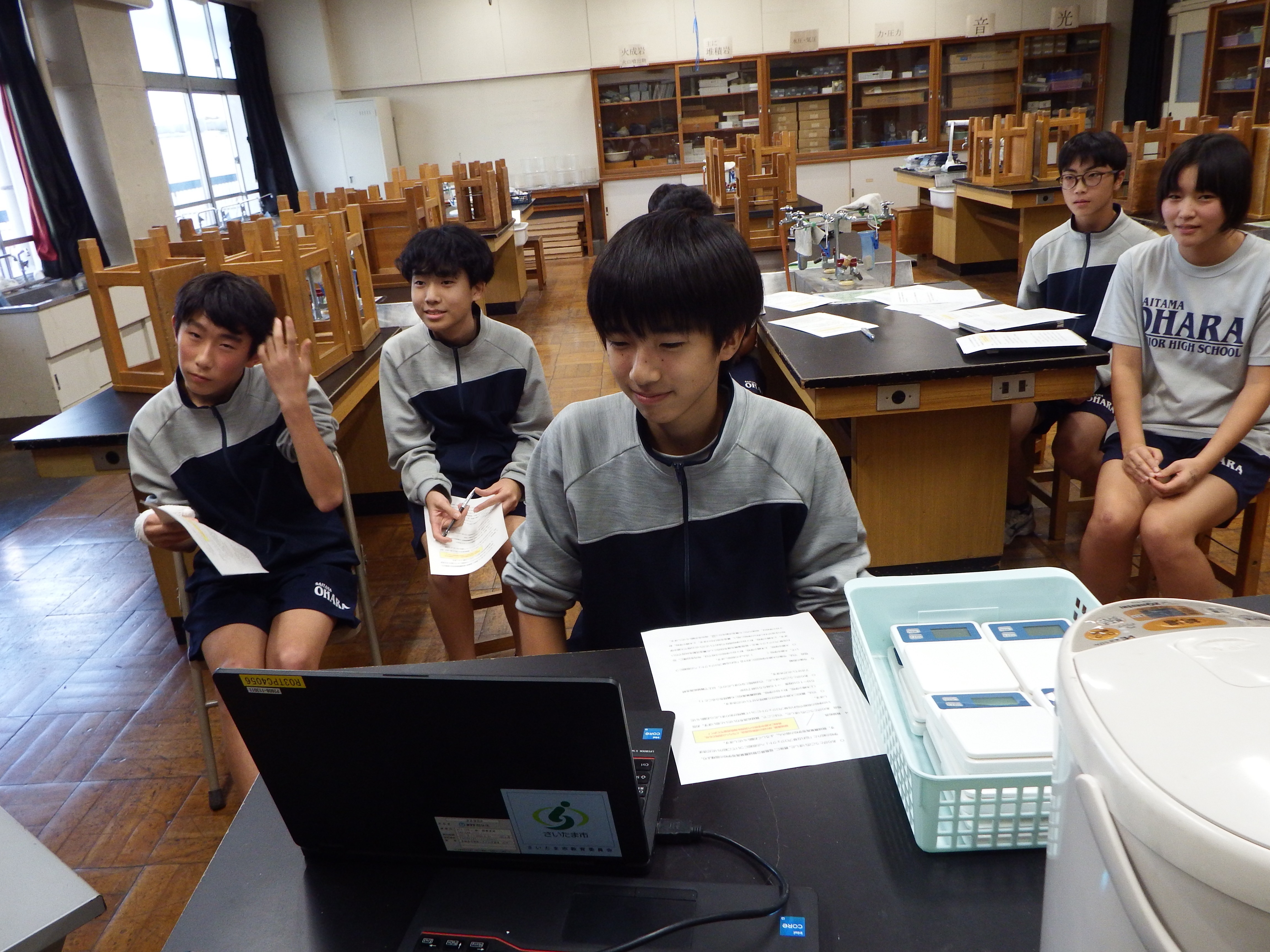

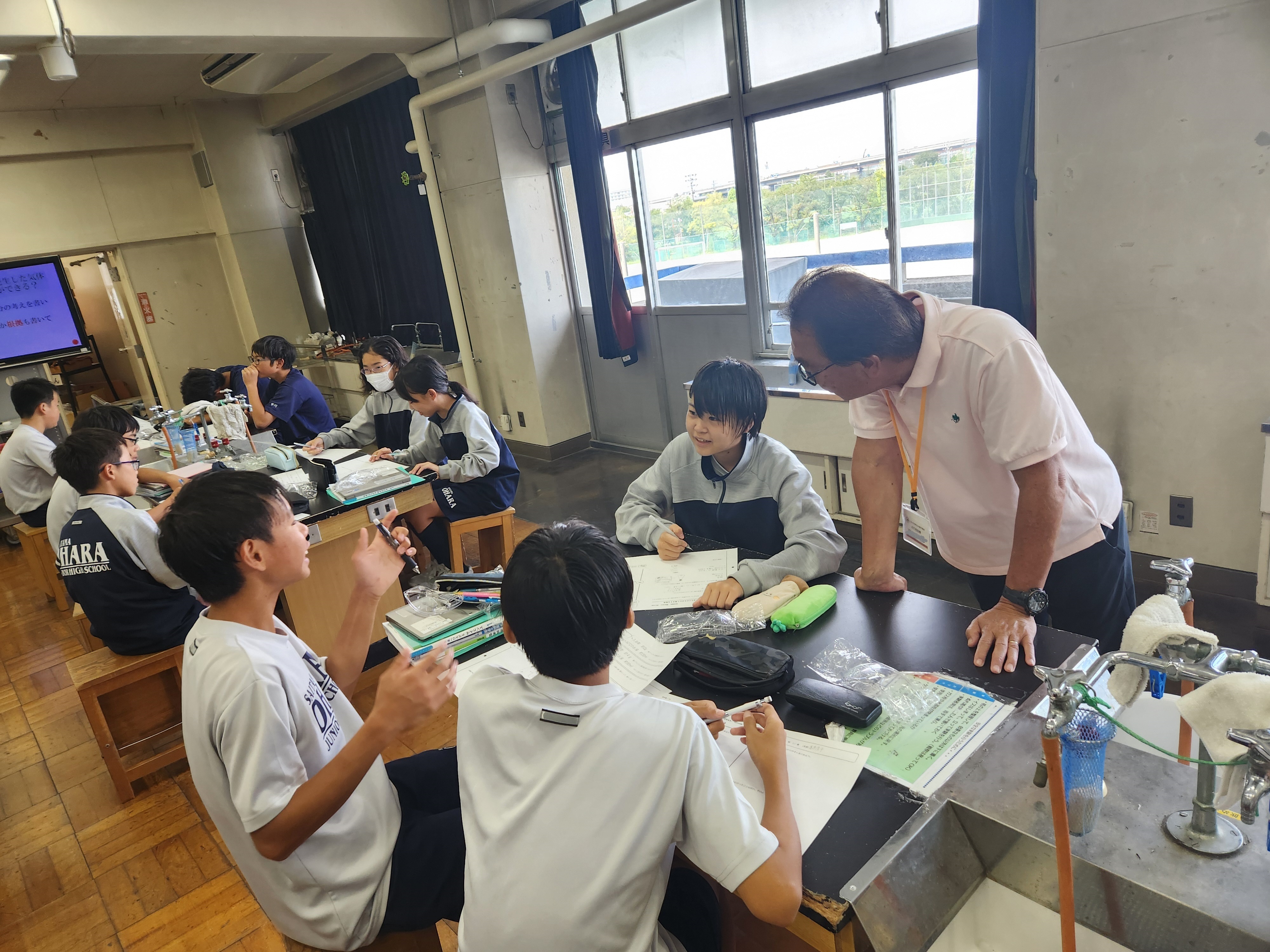

今日は、2年生と3年生の理科で研究授業が行われました。2年生は「回路を流れる電流の大きさは、どのようになっているか」について、回路をつないだ2個の豆電球で調べていました。同じ量の電流を流しても豆電球Aと豆電球Bの明るさが異なるのはなぜか、という疑問を各自が立てた「仮説」に基づき分析を行っていました。一方3年生は先日も見学した「物体の速さと力の関係」について、今日は斜面を下る力学台車を使って検証していました。斜面の角度と速さはどのような関係があるか、角度ごとの速さを計測することでグラフに表しています。どちらも非常に難しい実験に思えますが、二つの電球の明るさが異なる真相や斜面の角度の速度の関係に気付いたときの生徒の表情を見ると、正に頭の上にランプが灯ったように思えました。小さな気付き、大切にしてください!

「私は海辺で遊んでいる少年のようなものである。ときおり、普通のものよりもなめらかな小石やかわいい貝殻を見つけて夢中になっている。真理の大海は、すべてが未発見のまま、目の前に広がっているというのに」アイザック・ニュートン(イングランドの哲学者、物理学者)

12月15日(月)

大原中学校で忘れな草プロジェクト募金活動が行われました。生徒会役員と緑化委員の生徒が早朝から元気よく挨拶しながら、登校した生徒たちに募金を呼び掛けています。今朝は一段と寒さがこたえましたが、心が温まるような爽やかな挨拶でした。また、募金をお預かりした方には、福島県の高校生たちから送られた手書きのメッセージカードをお渡ししています。福島県の高校生たちが忘れな草に添えた思いを受け取ってください。今回も生徒だけでなく、たくさんの地域の方や保護者がお見えになりご協力をいただくことができました。中には職場で集めたお金をご持参いただいた方もいらっしゃり、歳末の人々の助け合いの輪の強さを感じました。募金活動は明日も同じ時間に行う予定ですので、温かいご協力をお願いいたします。

3年生も国語の授業で書初めの練習が始まりました。今年のお題は「多様な思考」。先週、京都の清水寺で今年の漢字が「熊」に決定したと報道されていまいたが、こうした書初めにも世相が反映されるものなのですね。授業で練習する時間は僅かですが、なぜこの言葉を書くのかという意味も考えながら画仙紙に向かってもらえたらと思います。3年生の生徒によってはこれが最後の書初めになる人もいることでしょう。今しかできない体験を充実させてください!

「私には指針にしていた教訓がある。人は『できる』とか『したい』と思う分だけ実現できるものだ」カーネル・サンダース(アメリカの実業家、ケンタッキーフライドチキン創業者)

12月13日(土)

サッカーのさいたま市U-13(1年生大会)準々決勝がレッズハートフルフィールド駒場で行われました。1年生のみの大会ですが、2年生もボール出しや応援でしっかりと後輩のことをサポートしている姿が印象的でした。試合は、さすがに準々決勝ということもあり、対戦相手も上位進出を狙う強豪。開始早々1点を先制され苦しい展開に。しかし、そこはさすが大原中!慌てることなく、丁寧な連携で相手ゴールを攻め続け、前半終了間際に立て続けに2点を奪い逆転。後半は顧問の先生の言うとおり、相手チームの怒涛の攻撃を受け、必死に守る場面が増えました。しかし、このことも全て想定内。生徒たちは最後まで落ち着いていて、ゴール前の際どいシュートもキーパーが好セーブを連発。反対に少ないチャンスを確実に生かして3点目を挙げ、そのまま3-1で勝利。見事ベスト4進出を決めました!1年生とは思えない堂々としたプレーや態度に、会場に詰めかけた保護者たちからも惜しみない拍手が送られていました。

「未来が誰にもわからない中でどれだけ自分を信じてやれるか。未来を信じてやれるか」本田圭佑(サッカー選手)

12月12日(金)

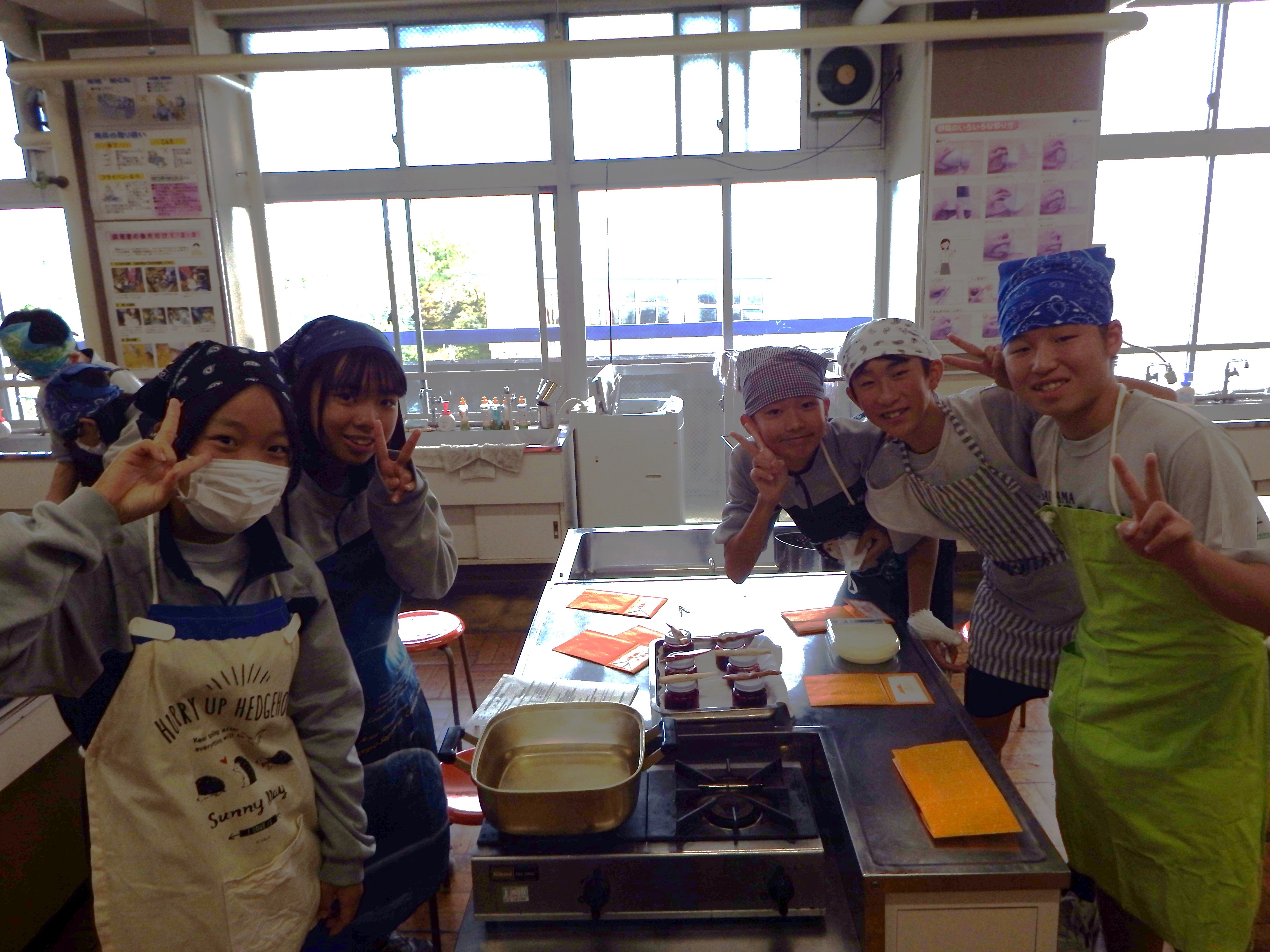

今日も調理室から甘い匂いが漂ってきたので、それにつられて行ってみると、3年生がアメリカンドッグ作りに挑戦していました。ウインナーにホットケーキミックスで作った衣をかぶせ、油が思い切り張られたプールにダンクさせています。ジュウジュウと音をたてながら衣がきつね色になるに従って、甘い香りの中から中のウインナーソーセージの肉の匂いが後追いをしてきます。余った衣でドーナッツも揚げ始め、楽しいおやつタイムになりました!「校長先生もどうぞ!」と、私もアメリカンドッグとドーナッツをいただきましたが、外はカリカリ、中はフワフワでとても美味しかったです♪ご馳走様でした!

今日の給食は、生徒のみんなが楽しみにしていたセレクト給食。チキン照り焼きバーガーかメロンパンと魚のセットのどちらかを選びました。今回、メロンパンが給食に出されたのは、実は生徒会長の「給食にメロンパンを出します」という公約が実現したもの。重大な公約を果たした会長、満足そうな表情をしていました。今日の給食で出されたメロンパンは、全て給食室で一つひとつ手作りされたものです。今日は早朝から調理員さんたちが総出で生地をこねてくださいました。生徒の皆さんからの一番のお礼は、「美味しそうに食べている笑顔」ですよね!

「新しい料理の発見は、新しい星の発見よりも人類を幸福にする」ジャン・アンテルム・ブリア(フランスの法律家、政治家)

12月11日(木)

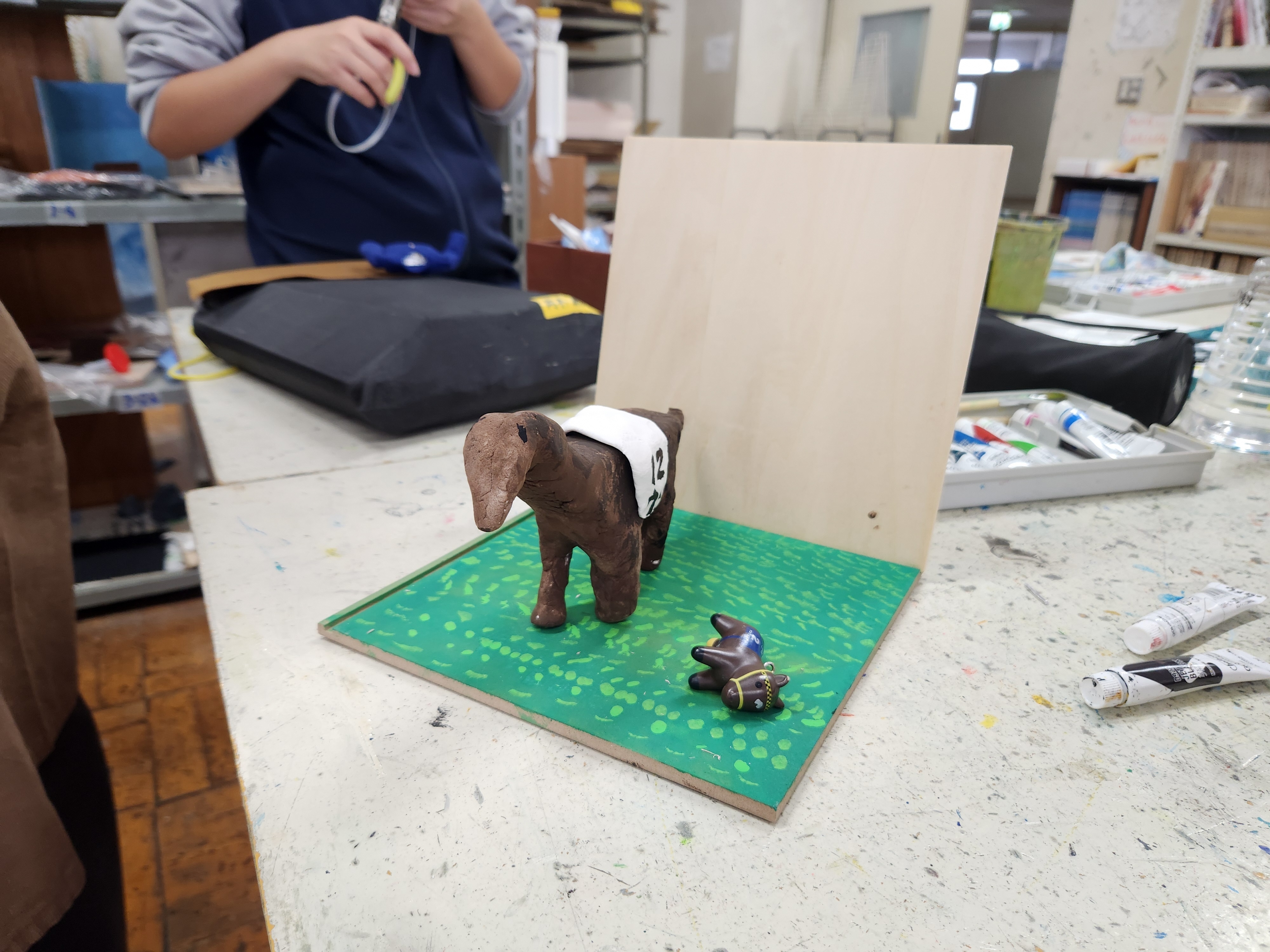

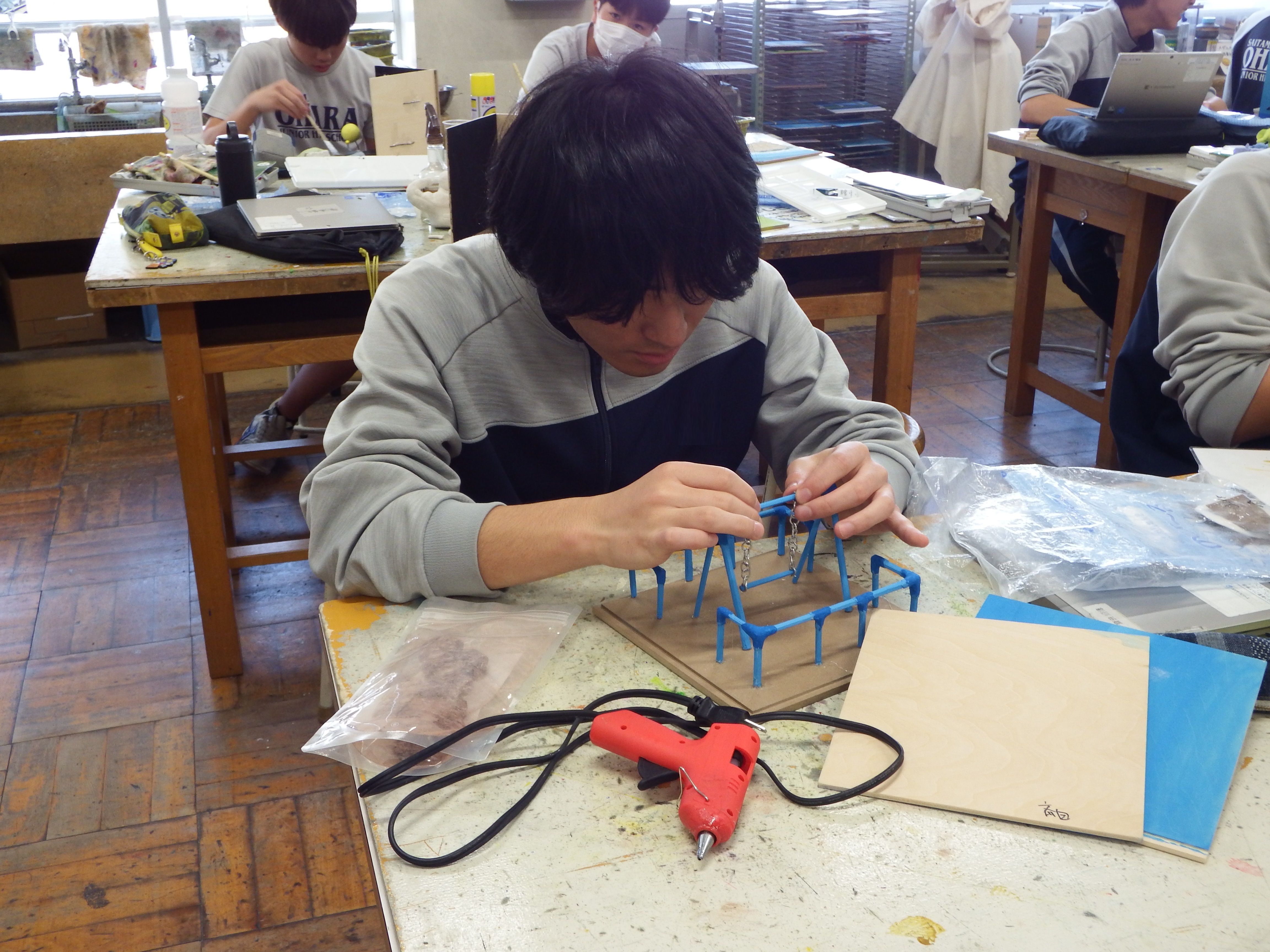

2年生が美術の授業で制作している段ボールの動物がだいぶ出来上がってきました。犬や亀、ペンギンや鴨に蛇など色々な生物がいて、美術室はさながら動物園のようです。どの動物も躍動感にあふれていて驚かされます。子どもなりの完成でそれぞれの動物を観察し、その特徴を上手に表現できているようです。段ボールに木工用ボンドを水で溶いたものを塗り付けて補強しているのですが、段ボール製とは思えない程カチカチになっていて、何かのオブジェのように思えます。完成が今から楽しみです!

特別支援学級の生徒たちは、家庭科室でシューズ袋を制作していました。折り目を付けて一針一針丁寧に縫っています。私が中学生の時には、男子は技術、女子は家庭科と明確に分けられていたため、中学3年間、家庭科の学習をしたことがなく、今でも裁縫は苦手中の苦手です。男子だから女子だからといった考えではなく、誰もが色々なことに挑戦できることで、見えてくる未来も違ってくるのだろうなと、少し羨ましく思いました。

1年生も書初めの練習が始まりました。1年生のお題は「心の成長」。少し行書が入っています。教室の中はしんとしていて、皆画仙紙に集中して向き合っていました。その中で先生が一人ひとりの名前の行書での書き方を丁寧に指導しています。その手つきを尊敬の眼差しでみている生徒の姿が印象的でした。少しずつ難しい課題に挑戦することで、お題のとおり心の成長が図られることでしょう。難しいからと諦めずに、たくさん挑戦してみてください!

「才能ある若手こそ挫折を経験させなければならない。挫折はその選手を成長させる最大の良薬だからである」ヨハン・クライフ(オランダのサッカー選手、指導者)

12月10日(水)

3時間目、校長室に甘いにおいが漂ってきたので、それにつられて家庭科室へ行ってみると、1年生が家庭科の授業でみたらし団子のたれを作っていました。醤油味のとろりとしたたれが丁度出来上がったところで、美味しそうに試食していたところ。このにおいをかぐとなぜか子供の頃行ったお祭りを思い出します。露店に出ていたお団子屋さん、美味しかったなあ~♪ そういえば今日は大宮の十日市、明後日は浦和の十二日市ですね。生徒のみんなも行くのでしょうか?なつかしいにおいで何となく、毎年十二日市に行っていた昔の自分の姿がよみがえってきました。

子ども心を思い出したところで、家庭科室の隣りの理科室をのぞいてみると、なんと生徒たちがミニカーで遊んではありませんか!授業中に何やってるの、と思って中に入ったら、力と速度の関係について実験しているところでした。ミニカーかと思ったのは、「力学台車」といって速さに応じてどれだけの力がかかるかを計測する計器なのだそうです。生徒たちは真剣に台車を走らせながらどの速度でどのくらいの力がかかっていたかメモを取っています。童心に返っていたら、授業の内容まで子どもの遊びに思えてしまいました(笑)!

「ディズニーランドに行くと、実際には接したことのなかった空間にいるにもかかわらず、ぼくらは懐かしさを感じてしまう。それは、ディズニーランド自体が、誰にもある幼少期の幸福なイメージ、記憶を装置化し、提供しているからなのだ」相原博之(絵本作家)

12月9日(火)

今学期も残り2週間と1日になりました。2年生ではいよいよ書初めの練習が始まりました。教室にたちこめる墨汁の匂いを嗅ぐと、ああ今年も終わりだなと思えます。2年生の今年のお題は「強い信念」。力強い行書に挑戦です。先生が生徒全員分の氏名を行書にして手本を作成しました。ほとんど経験したことのない行書に皆おっかなびっくりな様子。恐る恐る筆を慎重に走らせていました。でも、行書というのは、そもそも滑らかな筆遣いが行えるように工夫された書き方です。恐れず、思い切って筆を走らせてみてください!

1年生は、ALTの先生から、先生の故郷オーストラリアのクリスマスについて教えてもらっていました。オーストラリアは南半球にあるため、真夏のクリスマスとなります。生徒たちは日本のクリスマスとオーストラリアのそれを調べ比較しながら、自分の考えを述べ合っています。そういえば以前テレビで、オーストラリアの海岸で、サーフィンに乗ったサンタクロースが登場する映像を観たことがあります。広い地球上にはまだ私たちの知らない文化がたくさんあるのでしょうね!

午後、学校保健員会が開催されました。今年度のテーマは、「中学生のからだの成長に関心をもとう」。まず、保健委員会の生徒代表が、委員会の活動紹介と健康のための豆知識について紹介。効果的な歯磨きの仕方や健康のための昼寝の効果や笑うことで病気の予防ができること、最後は参加者全員で肩こり予防のストレッチを行いました。続いて、学校医の先生から、「中学生の成長 かっこよく身長を伸ばすためには」という演題で講話をいただきました。若い時は、健康はタダで手に入ると思ってしまいますが、20年先、30年先の健康の基盤は今作られているということを自覚し、もっと自分の身体の健康に関心をもってもらいたいと思います。

「日本には歴史ある文化があるのですから、体で独自の文化を理解するようにしなさい」グレース・ケリー(アメリカの俳優、モナコ王妃)

12月8日(月)

「忘れな草プロジェクト」の募金活動が上木崎小学校で行われました。早朝から大原中学校の未来創造プロジェクトのメンバーと緑化委員会の生徒20名が上木崎小学校に集合し、小学校の児童と一緒に東日本大震災・能登半島地震・九州豪雨災害復興支援のための募金を呼びかけました。今朝は気温10℃を下回る寒い朝となりましたが、中学生も小学生も元気一杯に、大声で挨拶をしながら募金を呼び掛けていました。小学校の児童だけでなく、地域の方たちも募金のために学校に来てくださり、30分程度の活動でしたが、お蔭様でたくさんの支援金が集まりました。お預かりした募金は、この後行う大原中学校、針ヶ谷小学校の募金とともに「ほのぼの運動協議会」を通じてそれぞれの被災地に届けられます。子どもたちが地域の一員として地域に支えられるだけでなく、小・中学生が力を合わせて地域にムーブメントを起こす「一因」となるよう、更に積極的な活動を行っていきますので、地域の皆様、これからも温かい支援をよろしくお願いいたします!

「私たちは皆、助け合いたいと思っている。人間とはそういうものだ。相手の不幸ではなく、お互いの幸福によって生きたいのだ」チャールズ・チャップリン(アメリカの喜劇俳優)

12月5日(金)

埼玉県歯科衛生士会から3名の歯科衛生士の方が来校し、2年生を対象に、「歯の健康指導」を行ってくださいました。20代でもしっかりとした歯磨きを行わないと、歯肉炎や歯槽膿漏といった病気になってしまうそうです。生徒たちは日頃歯磨きには自信があると言っていましたが、いざ薬品を使って歯につデンタルプラーク(歯垢)を調べてみると、ほとんどの生徒の歯がデンタルプラークを示す真っ赤な色に染まり、あちらちらから「ギャー」という悲鳴にもにた叫び声が沸き起こっていました。真っ赤な色の歯を見た時は恥ずかしい思いになるでしょうが、この検査で今までの「やったつもり」の考えを改められれば、結果的に健康な歯をより長く保つことにつながります。私も今日はいつもより丁寧に歯を磨こうと誓った次第です。

「陽気でいることが、肉体と精神の最上の健康法である」ジョルジュ・サンド(フランスの作家)

12月4日(木)

放課後、1年生は1月に行われる上野浅草校外学習に向けて実行委員会を開いていました。担当教諭からコース作成上の共通理解について説明があった後、明日の学活で各クラスにどう説明するかを話し合っていました。1年生は、校外学習は全て生徒たち自身による手作りにこだわっています。行き先もルールも「どうすれば生徒全員にとって楽しめる校外学習になるか」という視点で積極的な協議を行っています。仲間たちと一緒に、一生の思い出に残る校外学習にしてほしいと願っています!

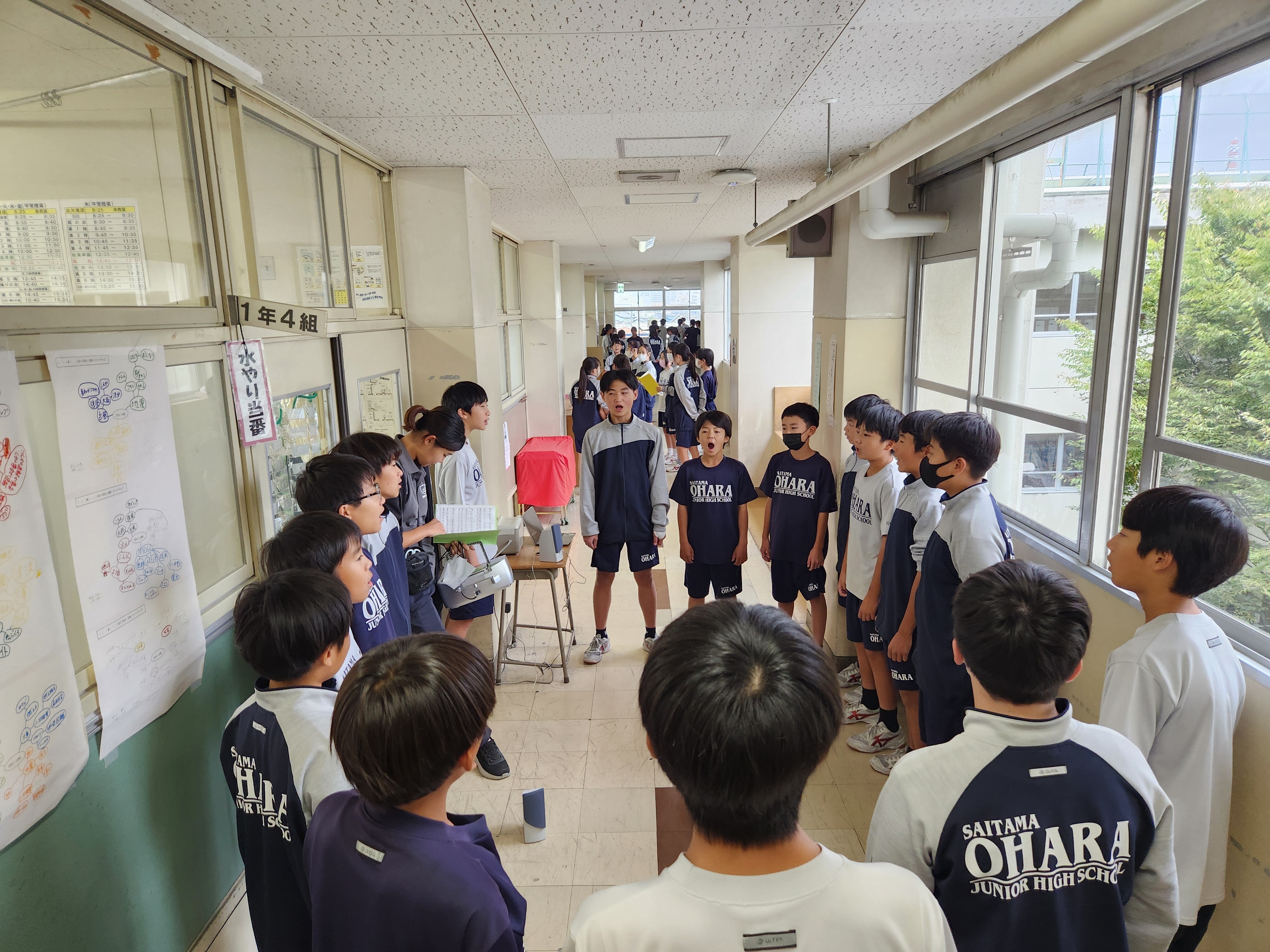

演劇部は、次の発表会に向けて声出しの練習を行っていました。毎日学校中に大きな声が響いています。本当に腹から声を出しているというのがよく分かります。3年連続の関東大会出場となりましたが、更に良い劇を演じようという強い思いが、その完成度をより高いものにしていくのでしょう。頑張ってください!

美術部は階段アートの制作に取り組んでいました。テーマはずばり「宇宙征服」!宇宙をイメージする案をお互いに出し合って、どのようなデザインにするか話し合っています。今年一年至る所で「大原中による宇宙制服」を訴えてきましたが、それを具体的なイメージにしてくれるなんてこの上ない喜びです。生徒たちに色々な図案を見せてもらいながら、とても温かい気持ちになりました!

「色はあせ、寺院は朽ち果て、帝国は滅ぶ。しかし賢者の言葉は残る」エドワード・ソーンダイク(アメリカの教育学者)

12月3日(水)

今日は昨日までの陽気とは打って変わって肌寒い朝となりました。つい先日まで生徒たちの元気な声が響いていたプールでは、3匹の鴨が悠々と遊んでいました。改めて季節の移り変わりの速さに驚かされます。

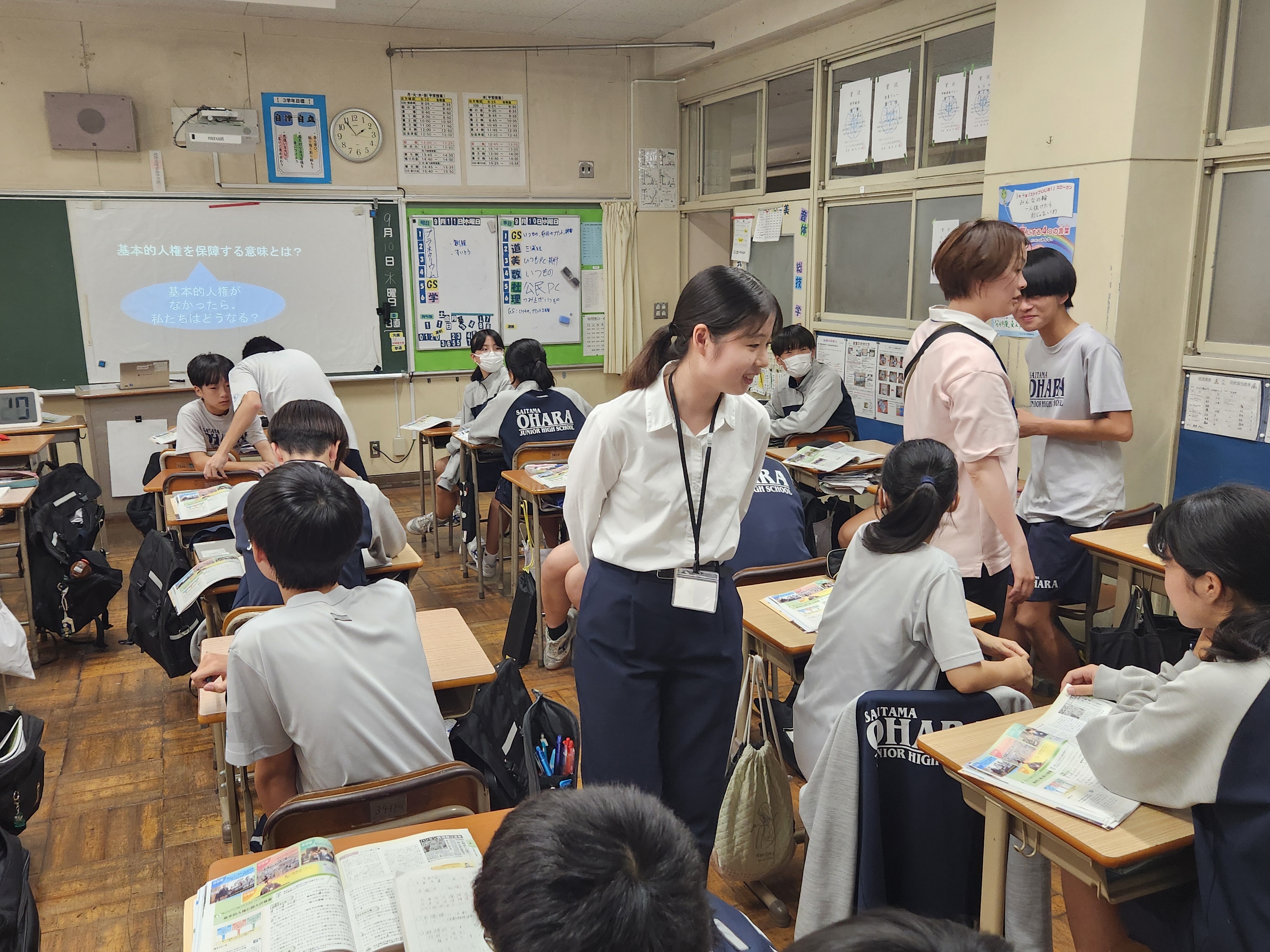

水曜日の2時間目は、全学年道徳の時間です。大原中学校では、毎週教員がローテーションしながら別のクラスの授業を担当しています。1年生では、「男女平等」についてグループで話し合い活動を行っていました。「男だから、女だから」といった理由で不公平感を味わった経験について発表しています。「校長先生は男だからという理由で不公平に感じたことはありますか?」と聞かれました。う~ん、自分が中学生の時の技術家庭科の授業、男子は技術、女子は家庭科の授業しかありませんでした。これも今にして思えば、不公平となるのでしょうか?

2年生は、SNSを使用する上でのモラルについて話し合っていました。現在、中学生の9割以上がスマートフォンを所有していると言われる時代。インスタグラムやラインに手軽に書き込みが出来るのは大変便利なことですが、これを玩具のように扱うと大きなしっぺ返しをくらうことになります。情報化社会に振り回されるのではなく、情報機器を有効なツールとして賢く使いこなす最低限のマナーを身に付けてもらいたいものです。

3年生は、3年間をとおして温かい気持ちになった体験について近くの生徒同士で話し合っていました。後から後からたくさんの思い出話が出てきます。生徒たちも、今自分がこうしていられるのも多くの仲間に支えられていたからこそということが実感できた様子。「校長先生は、どんな時に温かい気持ちになりましたか?」とここでも聞かれました。それはもう、卒業式で卒業生が「大原中でよかった!」と言ってくれること!これは多くの先生が同じ気持ちだと思いますよ!

「人生は道路のようなものだ。一番の近道は、たいてい一番悪い道だ」フランシス・ベーコン(イギリスの哲学者)

12月2日(火)

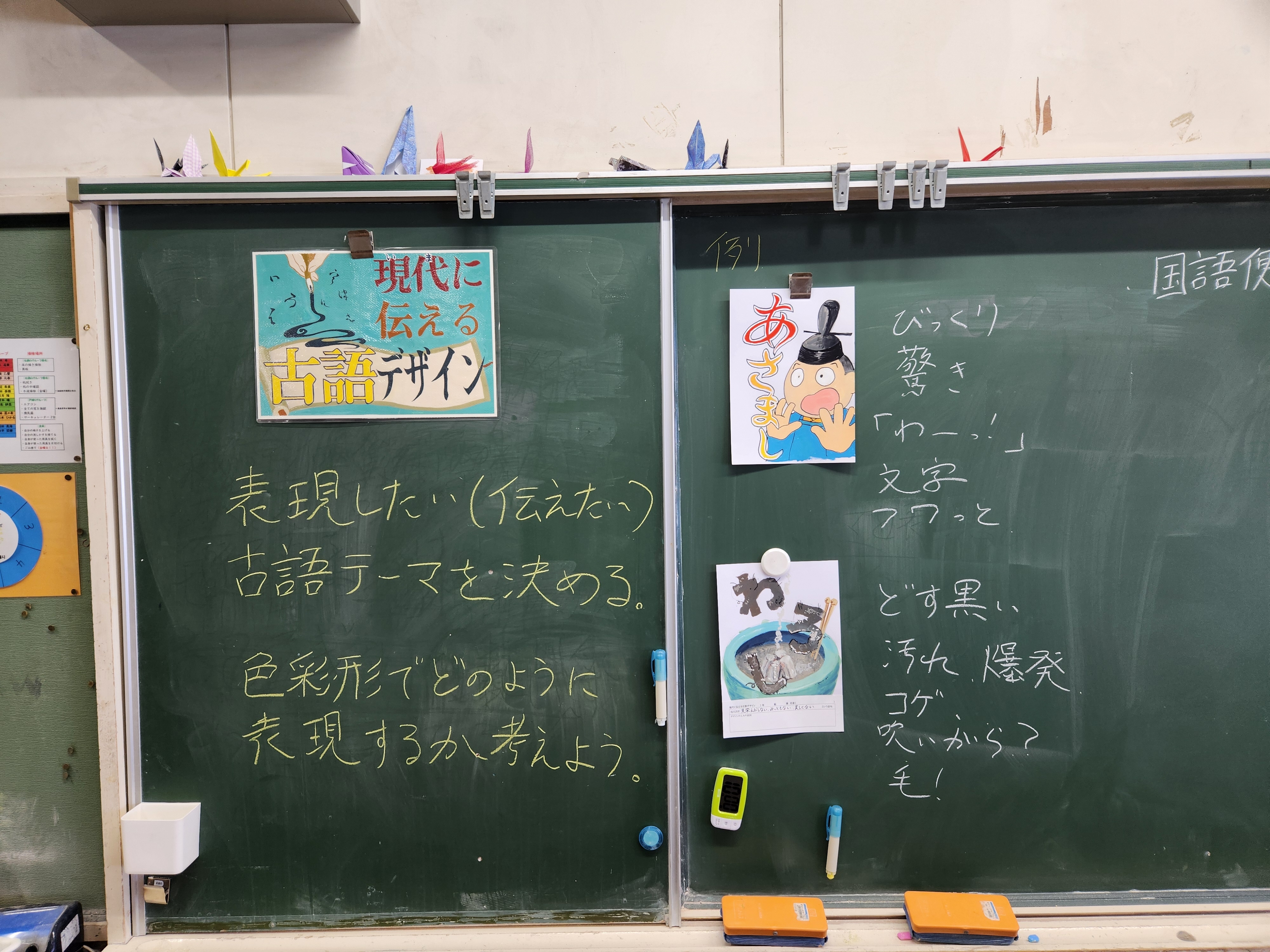

1年生は国語の授業とのコラボ学習で行ってきた「古語をデザインしよう」の授業が大詰めに入っていました。思い思いの古語を選んでそれを自分自身の感じたままにデザインしてきました。季節感がかんじられるものもありトリッキーなデザインもあり、同じ言葉を選んだとしても感じ方は千差万別といったところでしょうか。しかし、古人がどう感じたかを自分自身の感覚で追体験したことにより、古人の思いに自身のそれをシンクロさせることには成功したようです。

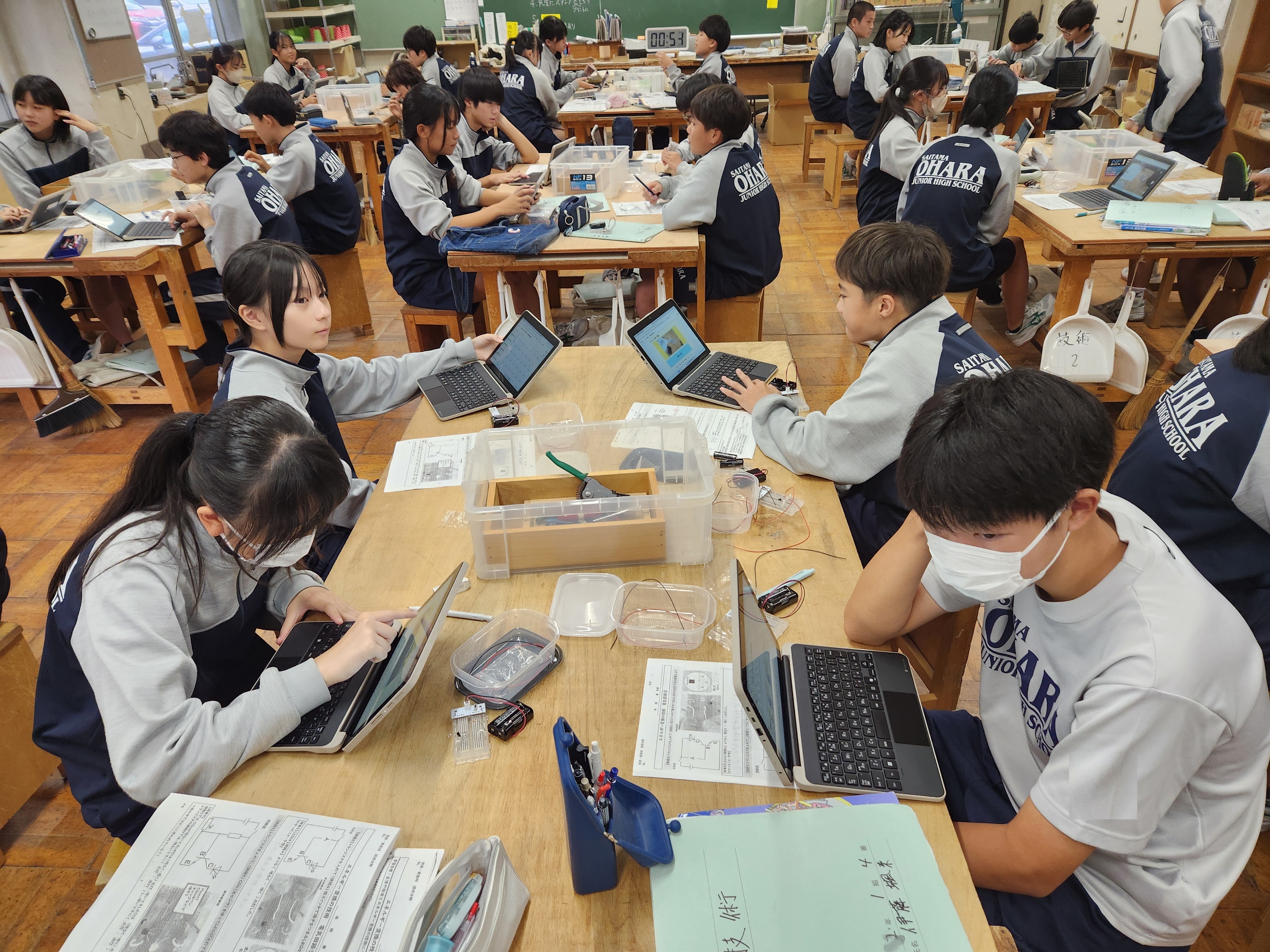

2年生は技術の授業でロボットの製作に取り組んでいます。ハンダゴテを慎重に扱いながら基盤が完成していきます。進捗の早い生徒は早くもリモコンで進行したり、アームが上下したりと、自分の思いのままに操作を行っていました。これからの時代、ロボットはますます我々の生活に溶け込んでくることでしょう。ロボットやAIが当たり前になった時代に我々はどう向き合っていけばよいのか、技術の授業の中でそうした人類の「これから」についてもしっかりと考えてもらいたいものです。

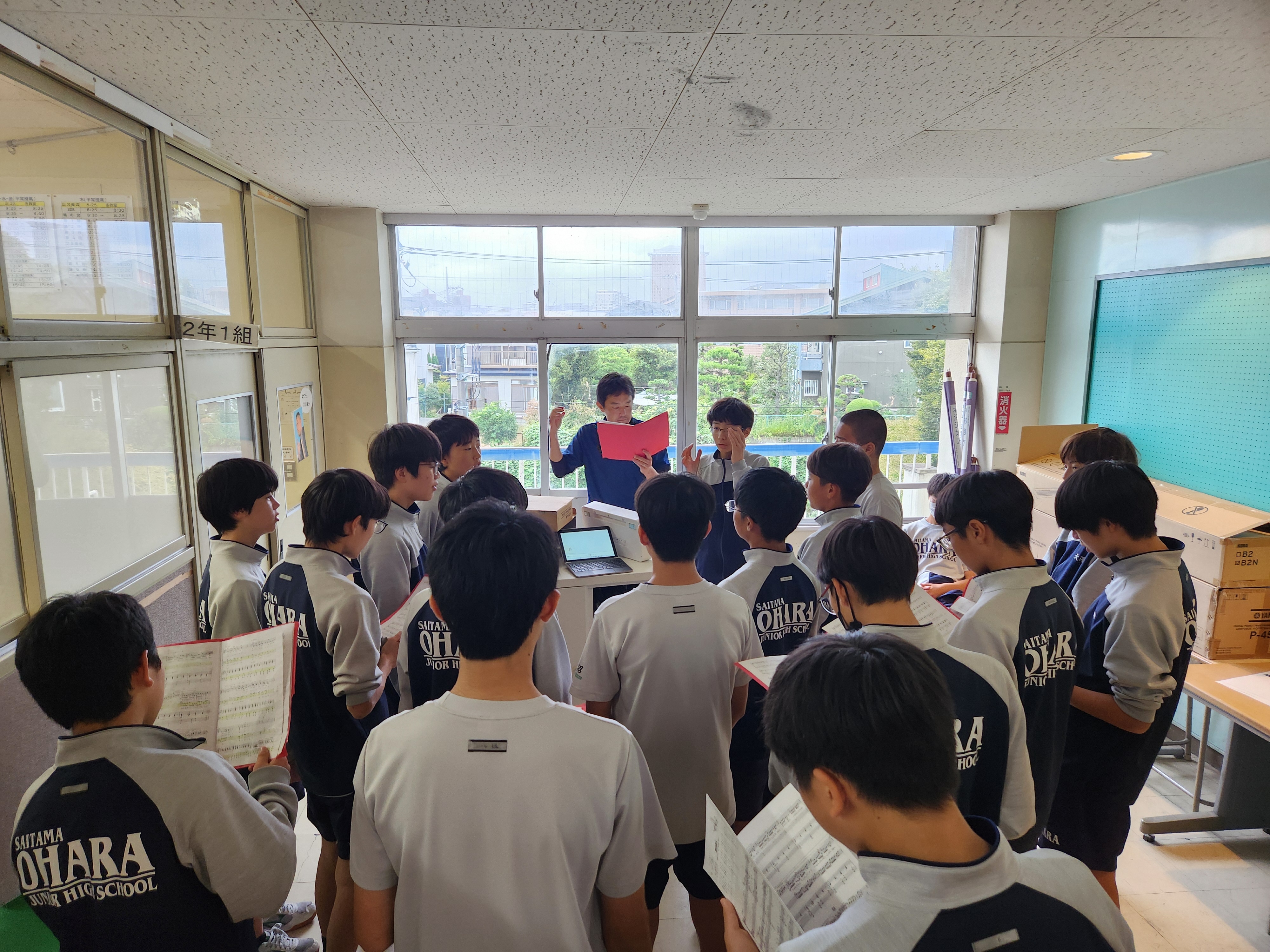

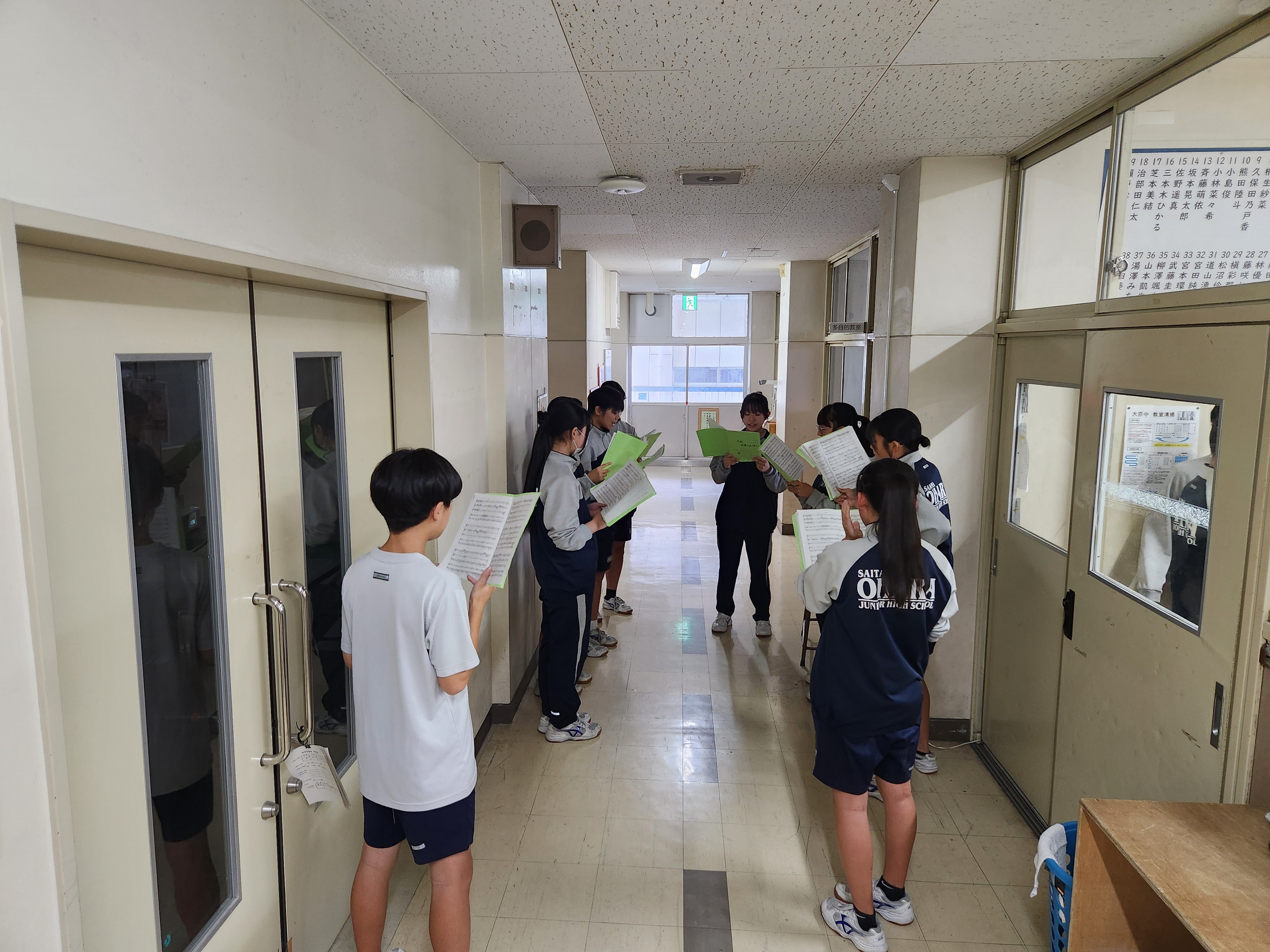

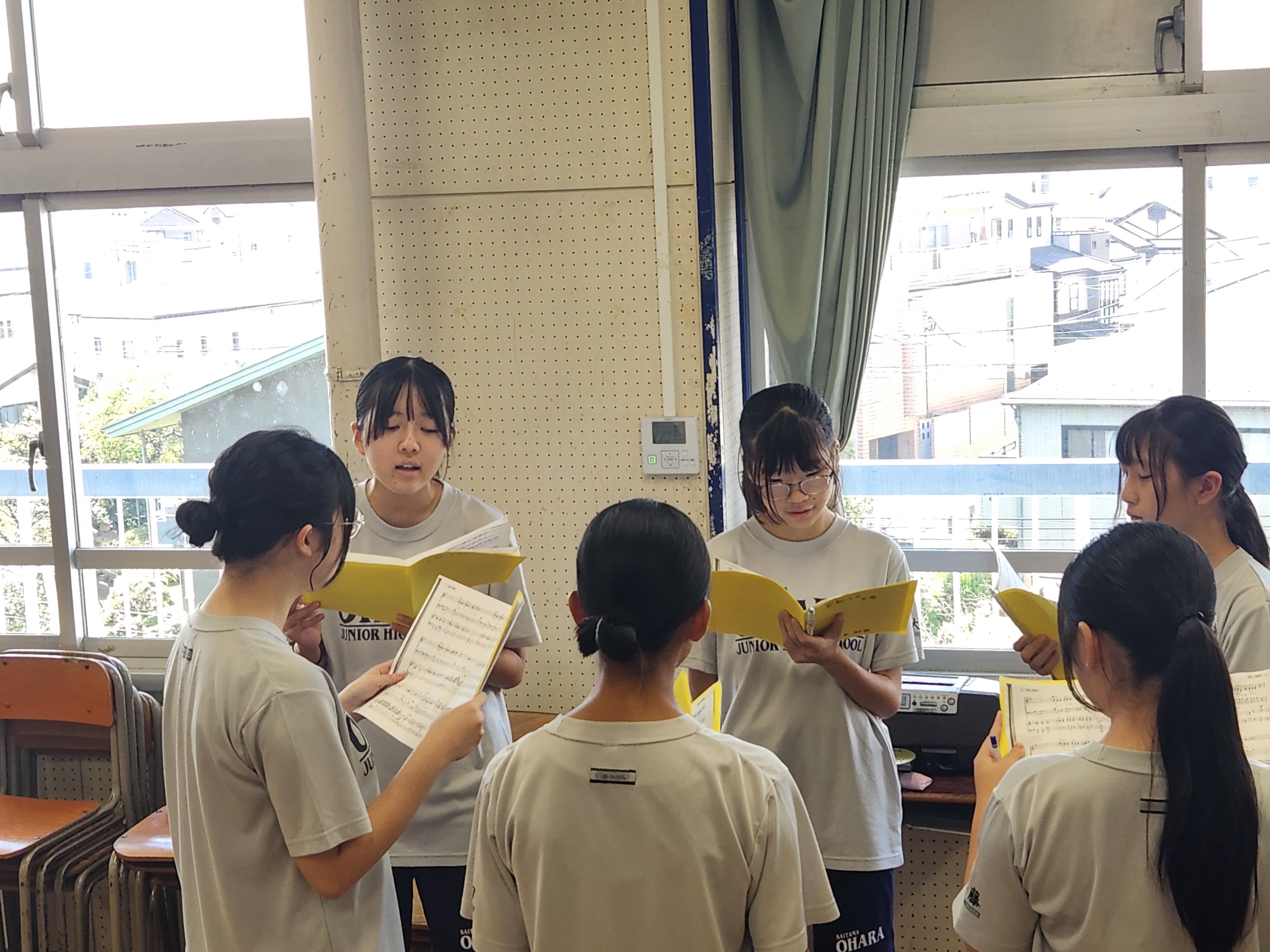

3年生は、今日からいよいよ、卒業式の合唱練習にはいりました。各パートごとに音取りを行っています。真剣にスピーカーに聞き耳を立てていました。もうついにそんな季節になったのですね…。これからは何事を行うにしても「中学校生活最後の…」とい枕詞が付くようになりますね。これまで当たり前のように毎日一緒に過ごしてきた仲間たちとも最後の共同作業が続くことでしょう。有終の美を飾れるよう、一つひとつの事柄に仲間への感謝と旅立ちへの希望を込めて取り組んでほしいと思います。

「秀でたる知性を有するだけでは十分ではない。大切なのは、それをうまく活用することである」ルネ・デカルト(フランスの哲学者)

12月1日(月)

今日から師走。早いもので令和7年ももうすぐ終わろうとしています。今年は皆さんにとってどんな一年でしたか?1年生は数学の授業で「図形の移動」について折り紙を使って学習していました。折り紙を折ってそれに切り込みを付け、そこに出来た図形がどのように移動したか確認を行っていました。授業の中で折り鶴の折り方についても数学的な観点から解説していましたが、確かに折り紙ってその折り方の角度や曲げ方によって非常に不思議な図形を形作る、理系的な作業なのかもしれませんね。

3年生は理科の授業で「力の合成」について実験をしていました。一つの支点に二つの作用点から力を加えると、力がどのように分散するのか計測しています。一つの重りを複数の力で引けば力が分散するというのは、日常生活の中でよく見る光景ですが、角度や方向など作用点の位置を変えることにより、力の分散の仕方が違ってくるというのは新しい発見でした。日常の当たり前の光景を理系の視点でとらえると新たな発見がありますね!

「私に支点を与えよ。そうすれば地球を動かしてみせよう」アルキメデス(古代ギリシアの数学者)

11月

.jpg)

11月28日(金)

青空が抜けるように高く広がる秋晴れの中、2年生の鎌倉校外学習が行われました。各班ごとに与野駅に集まり、電車で「いざ鎌倉!」。私は一日フリーにしてもらったので、少しでも多くの生徒の元気な姿を見ようと、多くの集まりそうな見学場所をねらって訪れました。まずは電車を北鎌倉で降り、円覚寺へ。無学祖元禅師の開基による、紅葉の名所として有名なお寺です。ここを訪れるのは初めてだったのですが、噂以上に広がる紅葉にしばし見とれてしまいました。それは生徒たちも同様で、あちらこちらから「うわあ~」と感嘆の叫び声が聞こえてきました。再び北鎌倉から電車で鎌倉へ。小町通りをぬけて鶴岡八幡宮へ向かいます。小町通りでは、早くもソフトクリームや抹茶パフェに舌鼓を打つ生徒たちに遭遇。「抹茶が苦いです~」と大人の味に驚いていました。鶴岡八幡宮では、公卿が三代将軍源実朝を討ち取ろうと潜んでいた大銀杏の陰に、今回は私が隠れて生徒を待ち伏せ。刀ではなくカメラのレンズを向けました。大銀杏の木のエピソードを教えてあげると、それぞれ、かつてこの場所で起こった悲劇に心を馳せているようでした。午後は江ノ電で長谷に向かい、大仏前で生徒を待ちました。しかし、時間がずれていたのか、一組も現れません。仕方なく誰もいない大仏をパチリとカメラに収め、長谷駅に戻ろうとすると、ここでバタバタとたくさんの生徒たちがやってきました!楽しくお昼を食べているうちに時間が過ぎてしまった様子。皆はちきれそうな笑顔をしていました。今回の校外学習、楽しいことばかりではなく、満員電車などで班員同士はぐれてしまったり、途中具合の悪くなってしまった生徒が出たりと、たくさんの「自分たちだけで解決しなければならない場面」にも遭遇しました。こうしたピンチをお互い知恵を出し合って乗り越えていくことで、自分たちの新たな可能性にも気付くことができたのではないでしょうか?今回の成果と課題をもう一度見つめ直して、更に強い絆で結ばれた学年になってくれることを願います。

「責任ある旅行は私たちの世界にとってより良いだけでなく、より面白く、思い出に残るものになる。責任ある観光は旅行の未来である」サイモン・リーブ(イギリスの作家、冒険家)

11月27日(木)

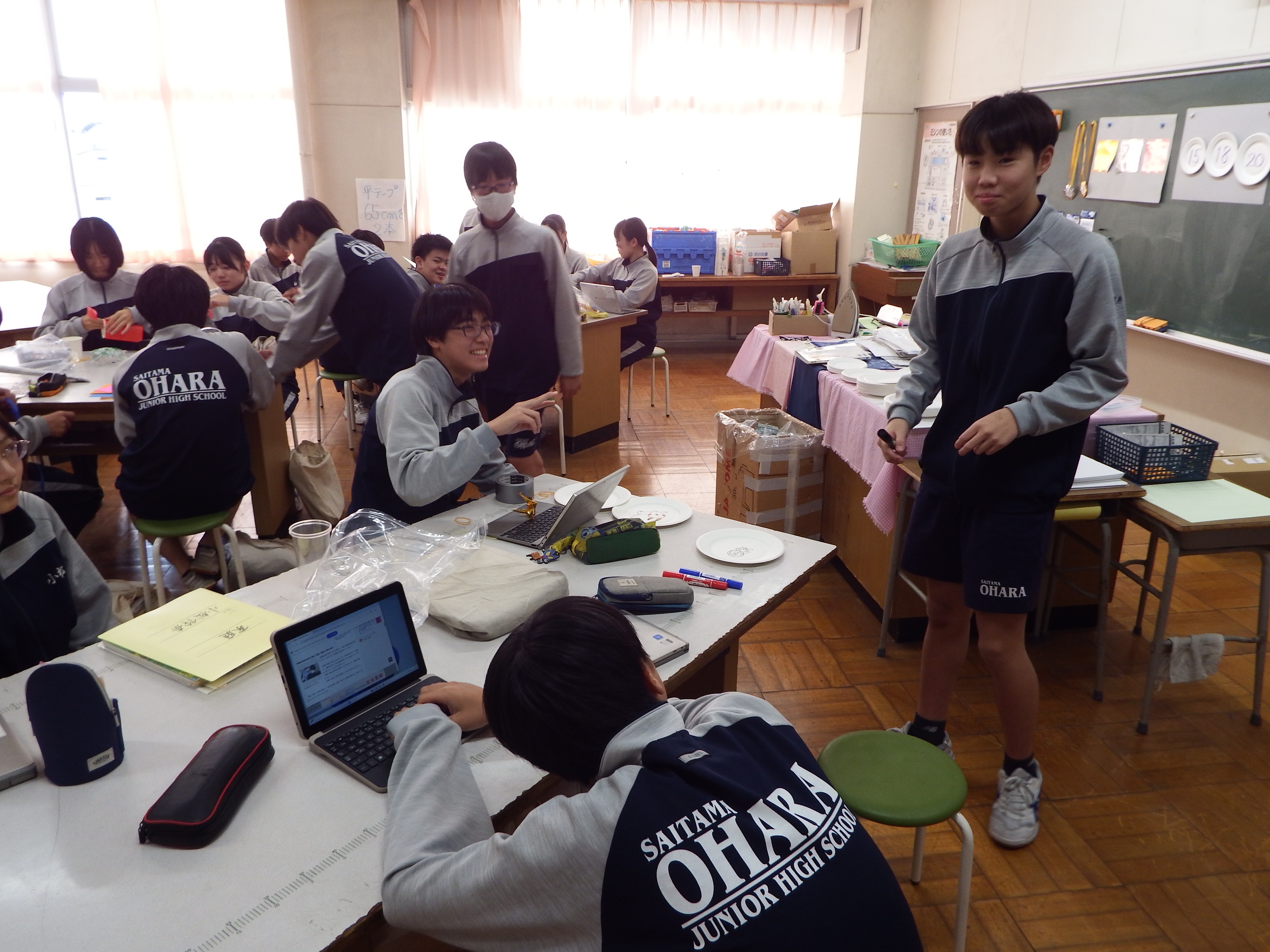

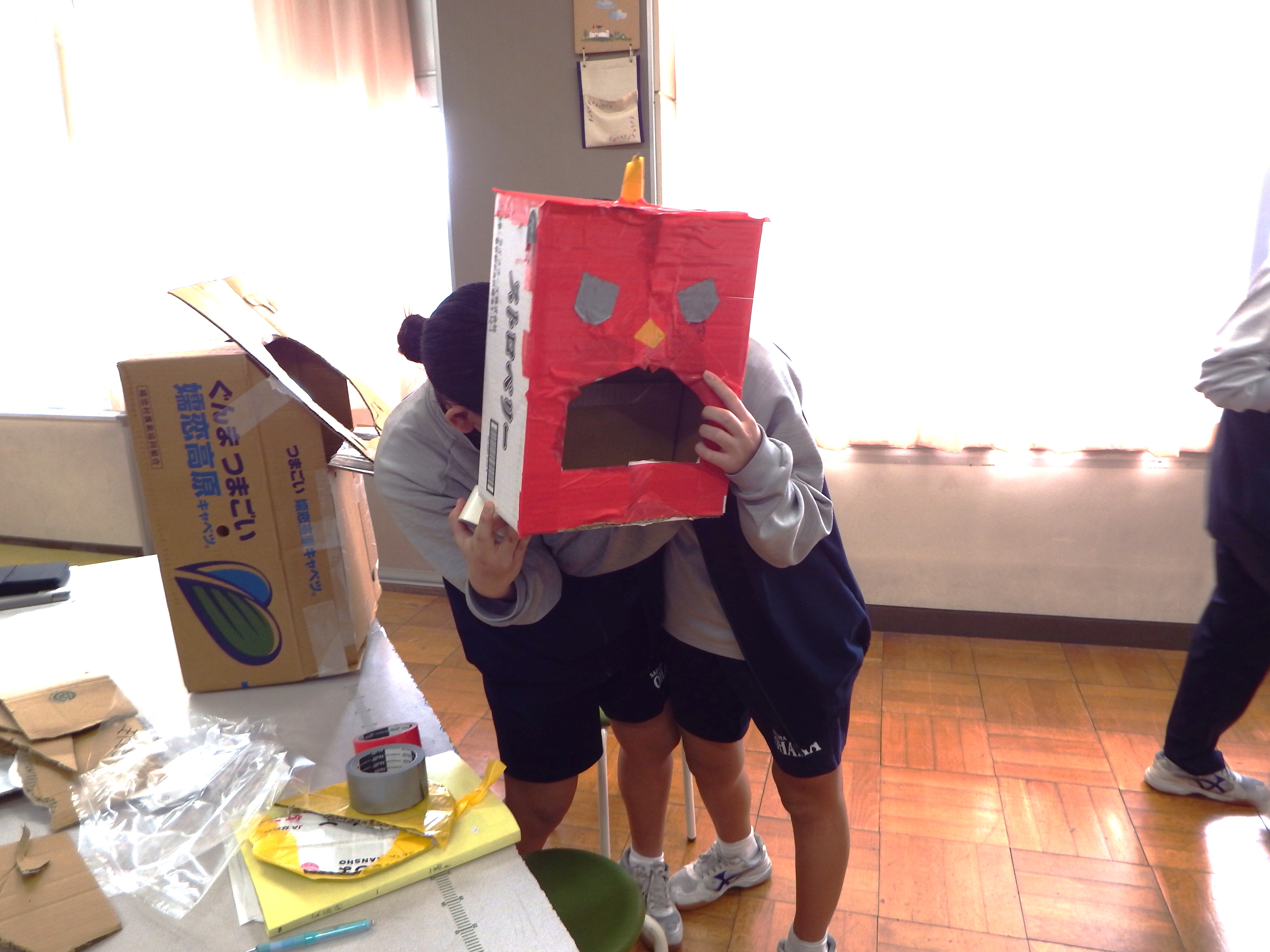

3年生で、「赤ちゃん幼児ふれあい体験学習」が行われました。本校では例年、学校近くのみぬま幼稚園の年長・年中組の園児をお招きし、本校の生徒たちが作った手作りのおもちゃで一緒に遊びます。ボーリングや釣りゲーム、輪投げに、ゴム鉄砲、風船飛ばしとよくまあ考えたと思わせるおもちゃばかりで、園児たちも大喜びの様子。あっという間に仲良くなった後は、園児たちのパワーに中学生のほうが終始圧倒されっぱなし!お馬さんになったり、追いかけまわされたりとなかなかよいお兄さん・お姉さんぶりでした。生徒の中には、10年前に園児として来校した子もあり、そういった子にとっては、感慨もひとしおだったようです。園長先生から「大きくなったね」と声を掛けられ、顔を赤らめている姿が印象的でした。これからもう10年後には、この中の何人かはお父さん・お母さんになっている生徒もいるかもしれません。そう考えると時間の流れって凄いですよね!

明日の鎌倉校外学習に向け、2年生は実行委員の進行で前日集会を行いました。「こうなったらどうする?」というシュミレーションを実行委員と先生たちが実際に寸劇の形で「可視化」して分かりやすく説明してくれました。学年の絆を強くし、「やればできる!」という達成感をもつ絶好の機会です。楽しく思い出に残る行事にすることはもちろん、これがあったからこそ舘岩自然の教室や修学旅行の大成功につながったと言える取組にしてください!

「子どもは何もないところであらゆることを発見する。大人はあらゆるものを目にして何も発見しない」ジャコモ・レオパルディ(イタリアの詩人、随筆家)

11月26日(水)

1・2年生は期末テスト2日目。最後まで全力を尽くしてほしいものです。3年生は午前中授業でした。体育は球技の学習に入りました。体育館では、バスケットでレイアップシュートの練習を行っているところです。踏み込みが難しく、タイミングをとるのに一苦労。それは全部トラベリングだよと突っ込みを入れたくなるところですが、受験勉強の日々で身体がなまっている生徒にとって、こうした時間は何よりのストレス発散な場のようです。元気よく声を掛け合いながら、楽しそうにプレーしていました。こうしてクラスのみんなと和気あいあいと一つのことに熱中している時間もあと僅か。貴重な時間を楽しく大切に過ごしてもらいたいと思います!

「自立しているからこそ多くの人々と本当に出会うことができ、ともに生きることが可能になる」樋口恵子(評論家)

11月25日(火)

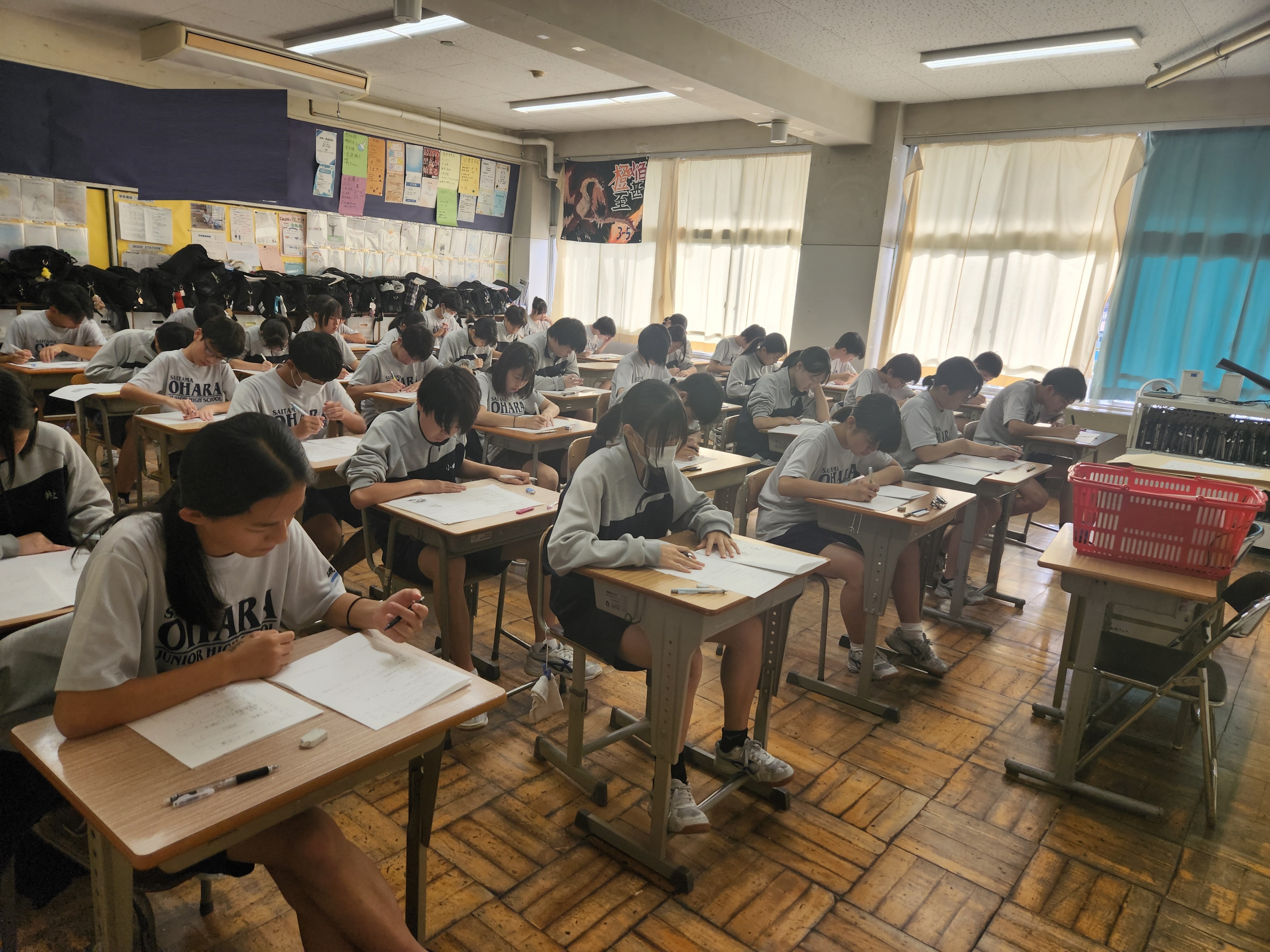

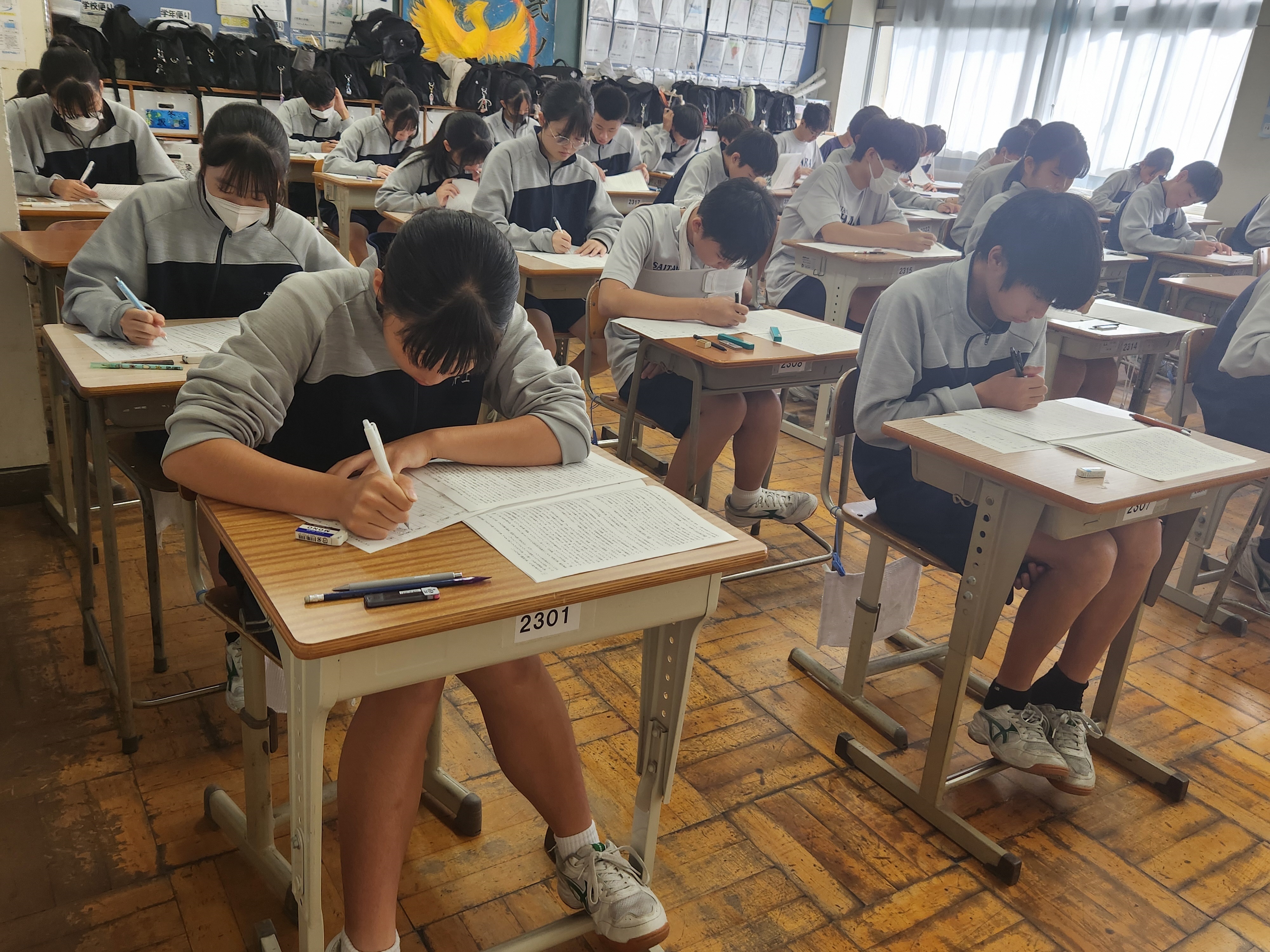

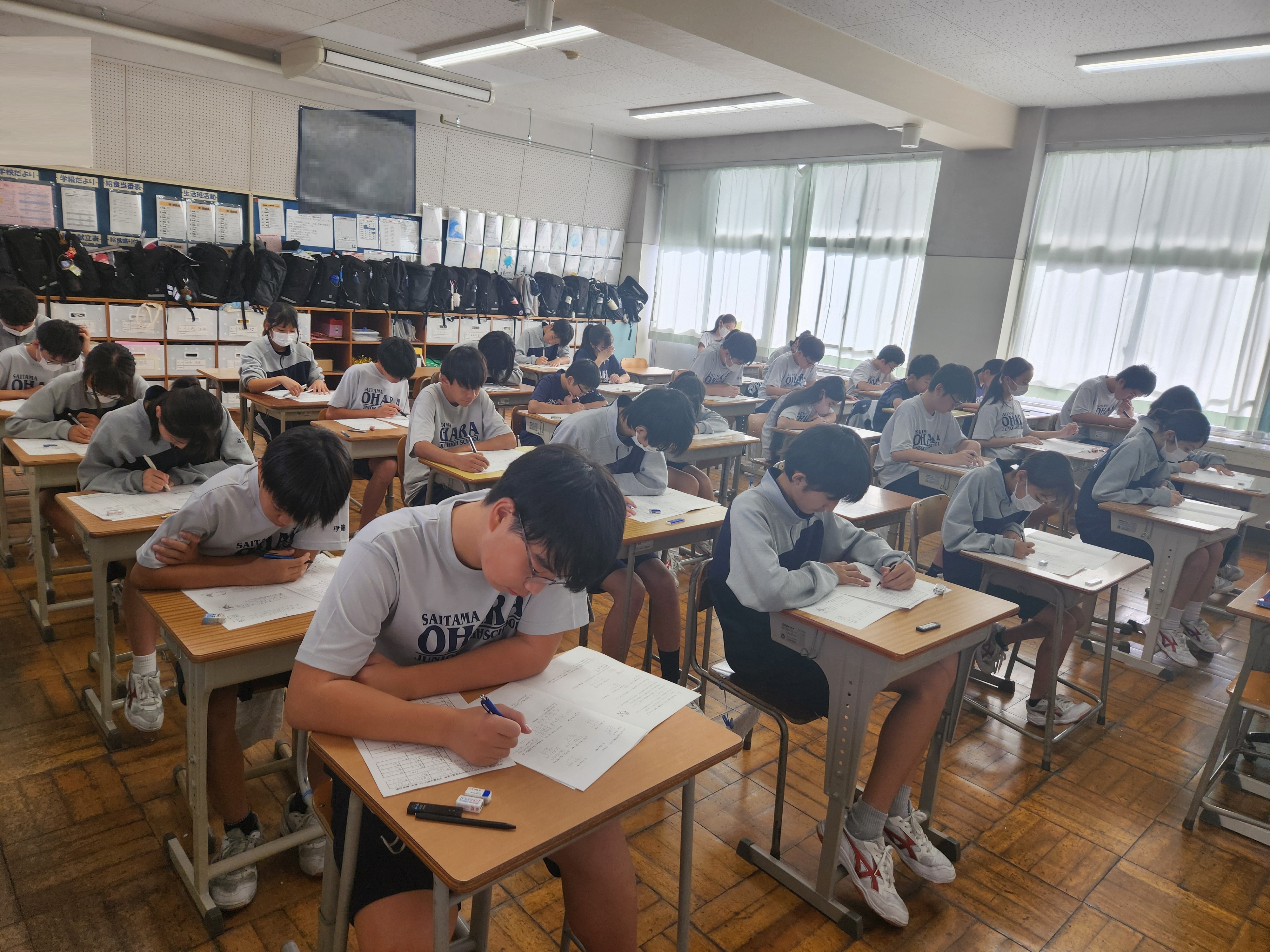

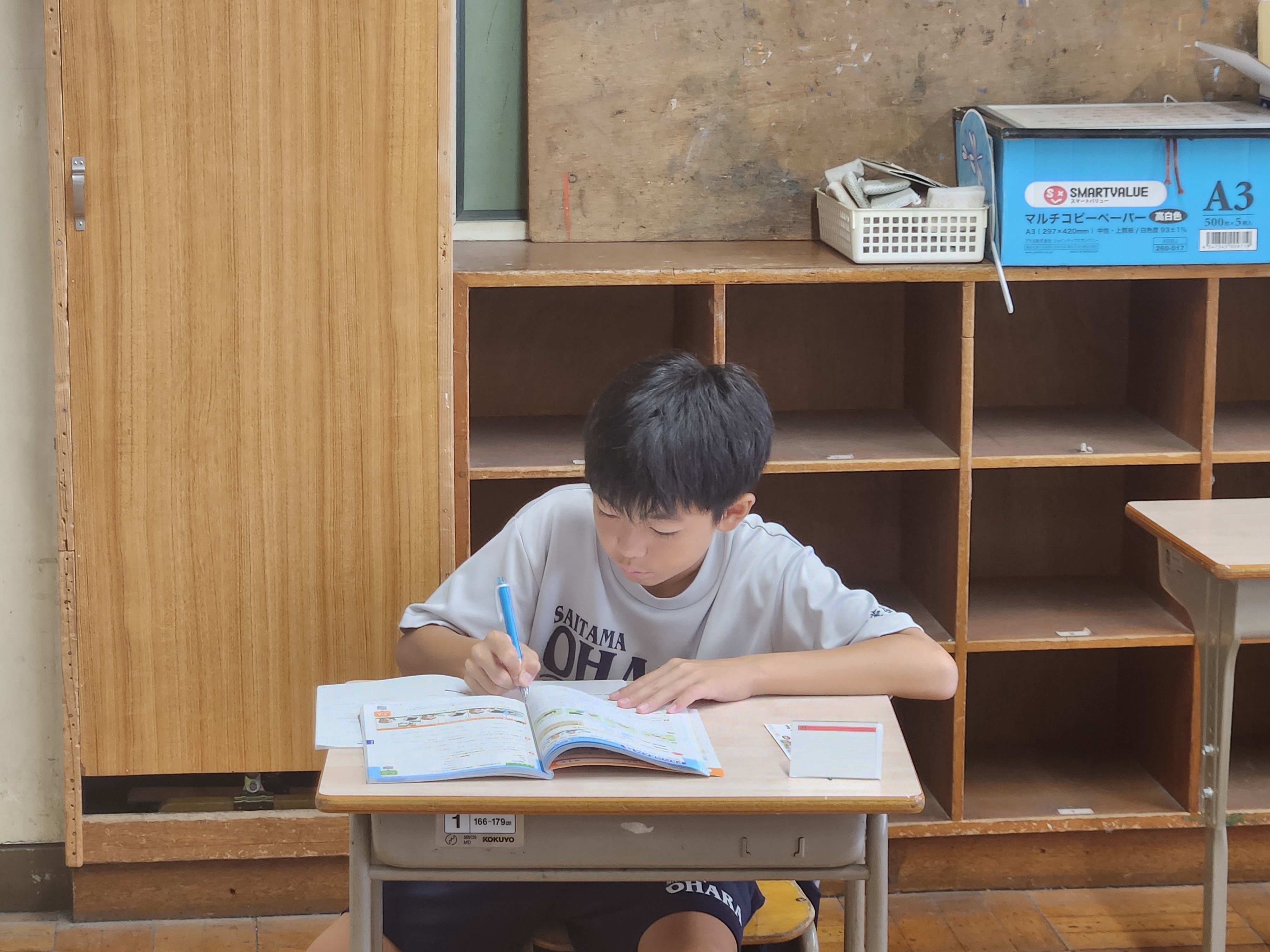

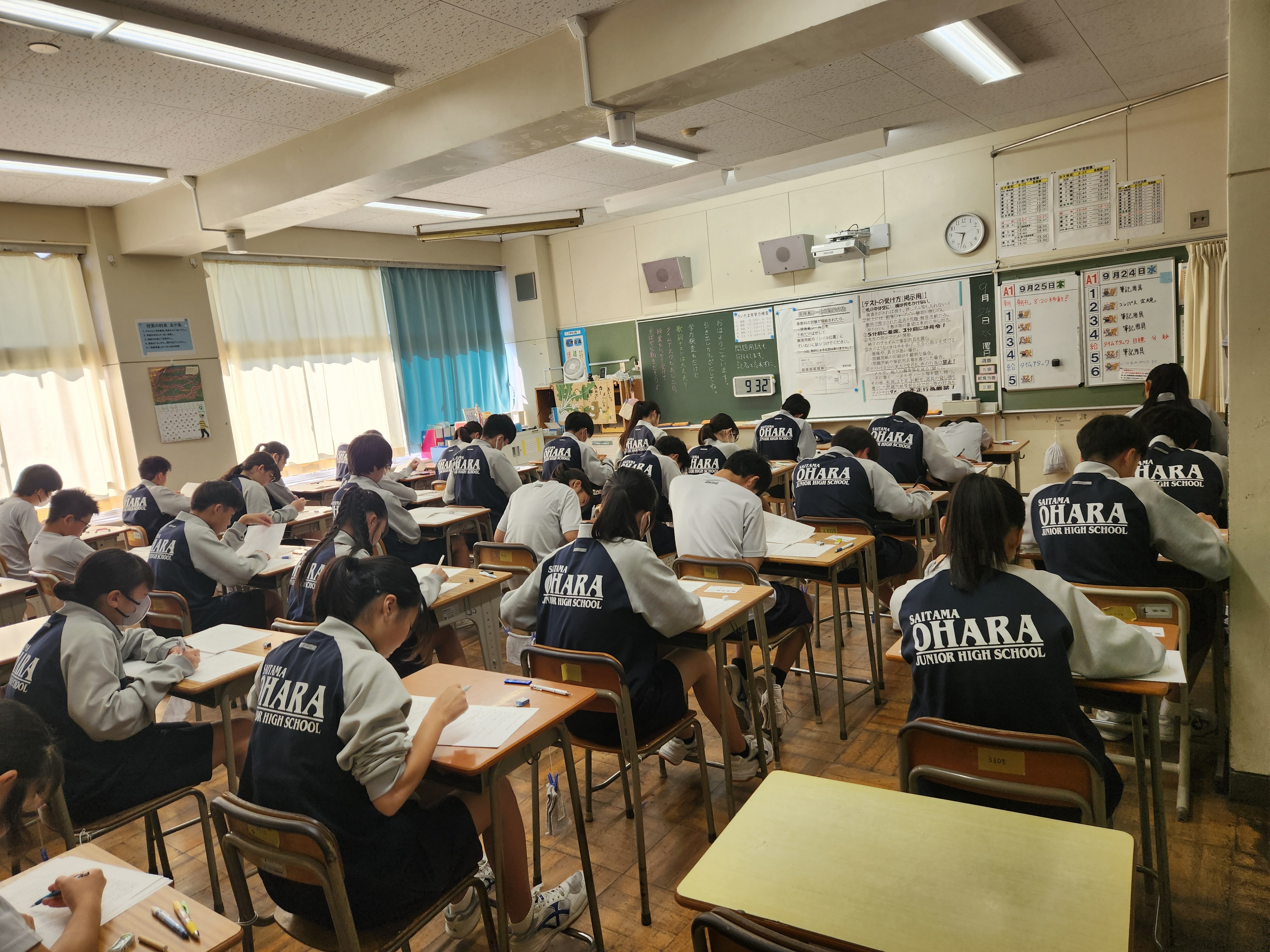

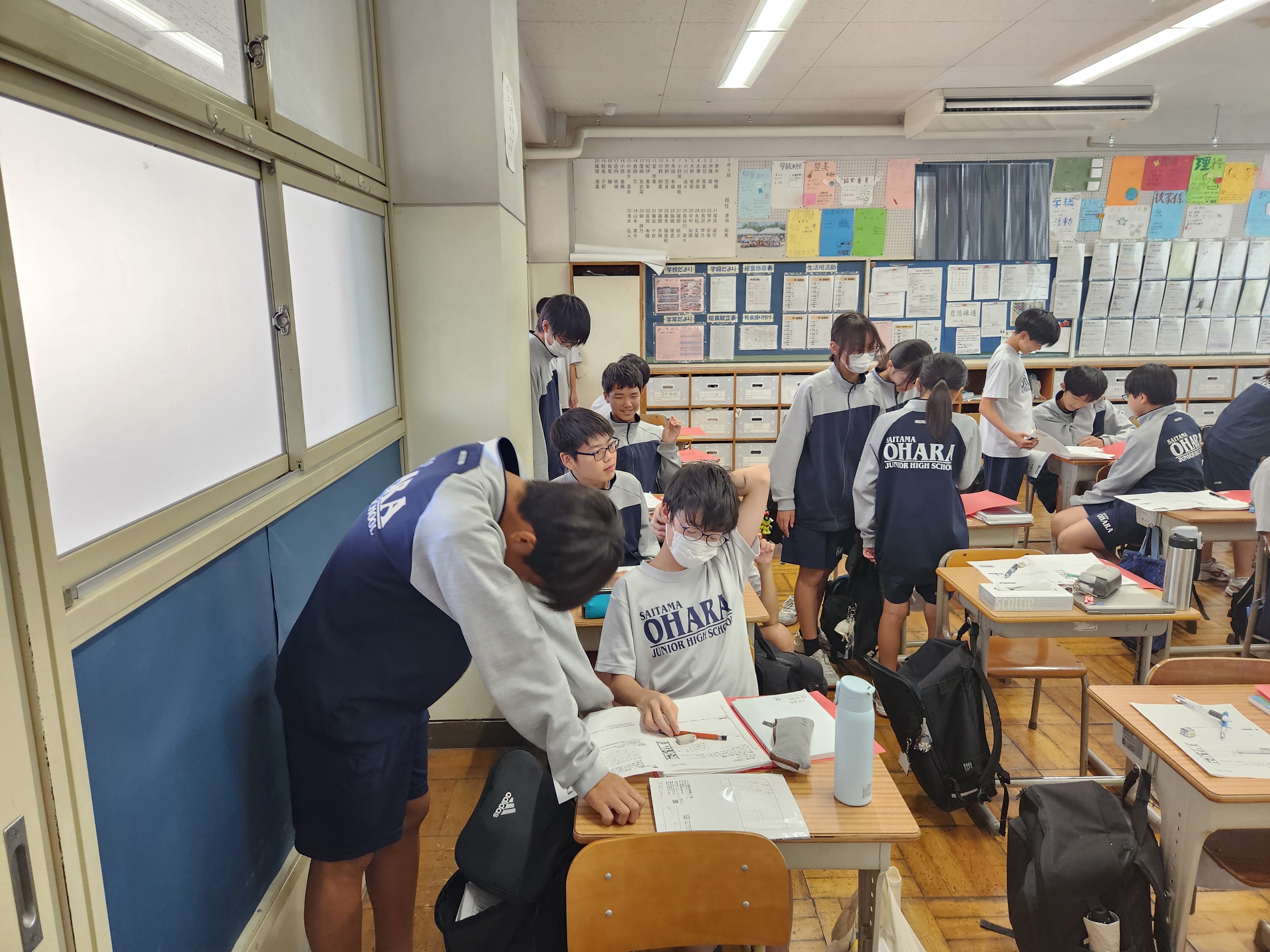

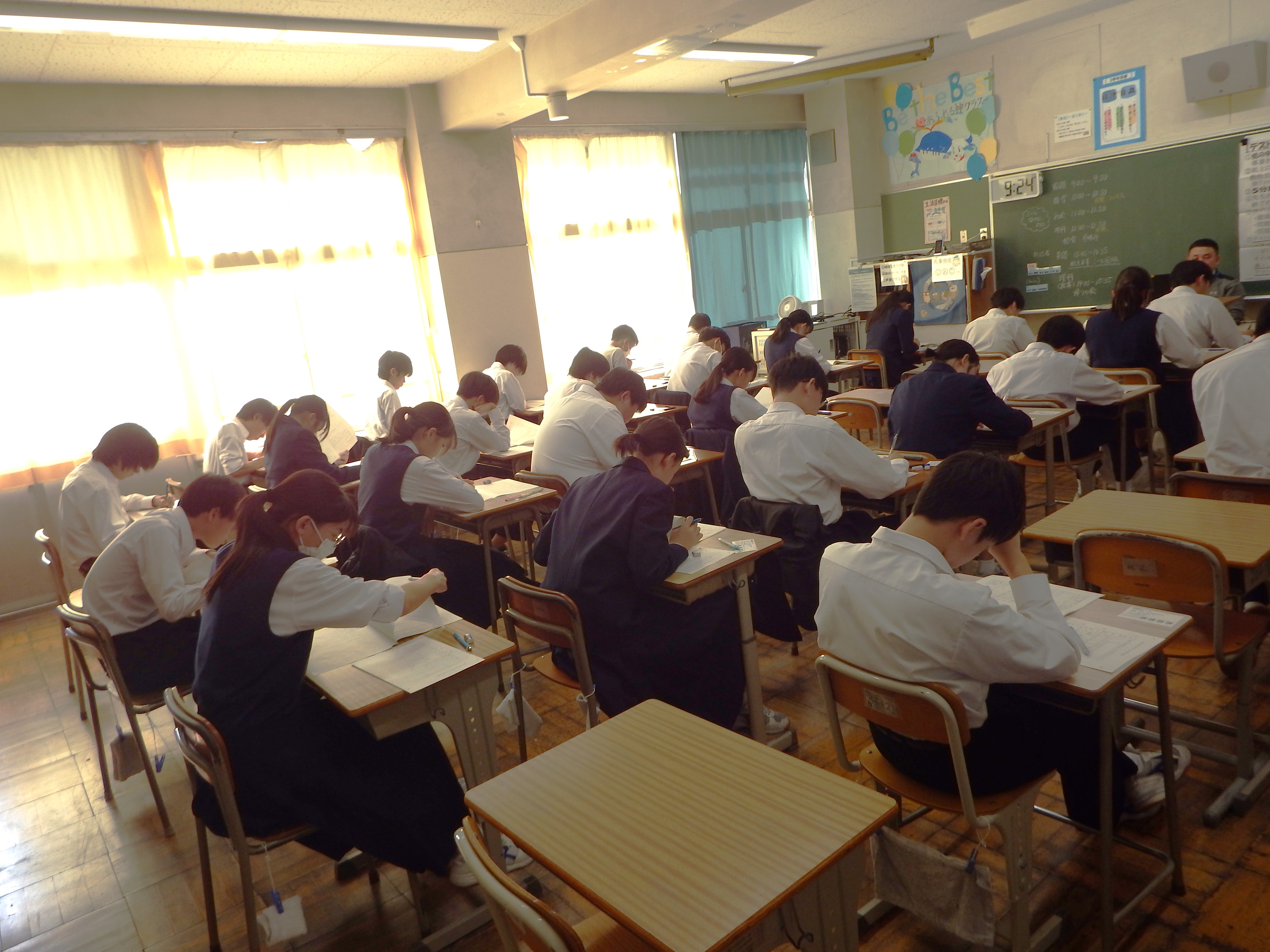

1・2年生は今日と明日が期末試験となります。2学期の最後、有終の美を飾って、クリスマスやお正月を楽しく過ごしたいものです。生徒たちは、皆真剣な表情で問題用紙に向き合っていました。普段はカメラを向けるとおどけた表情を見せる生徒たちも、今日だけはカメラ事態にも気付かないのか、ただ静かにペンを走らせる音だけが教室に響いていました。2学期に自分がどんな学習をし、どんな成果と課題があったのかをしっかりと見つめ直して、来年の飛躍につなげてください!

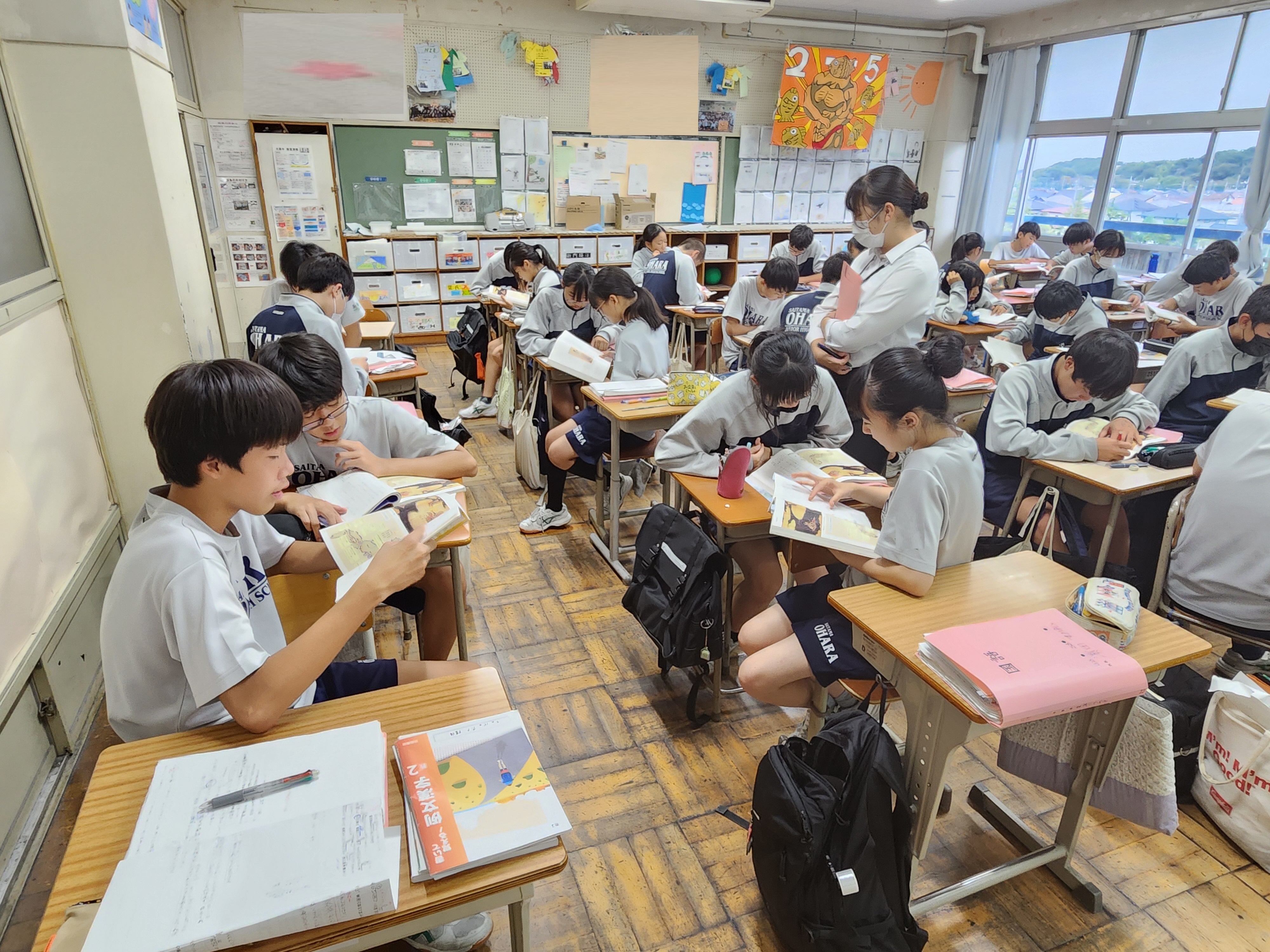

一足先に期末試験を終えた3年生、今日は普通授業でした。音楽の授業では、合唱のテストを行っていました。前に7名ずつが出てきて、合唱コンクールで歌った曲を歌いあげています。あの日の感動が再び甦る気がして、思わずウルッとしてしまいました。それにしても、男子も女子も一生懸命歌っています。「一生懸命はかっこいい」とよく言われますが、大原中の皆さんの日常の頑張りを見ていると、この言葉、本当に間違いないなと感じさせられました!

「僕は運命を信じないのです。ただ実力を磨くことだけを信用しているのですよ」武者小路実篤(小説家)

11月21日(金)

3年生は、来週、国際交流学習を行う予定です。当日は世界各国の方をゲストティーチャーにお招きし、それぞれの国の文化や歴史についてお話しいただく予定ですが、今日はその事前学習として総合的な学習の時間を使い、ゲストティーチャーの国について班ごとに調べ学習を行っていました。インドネシアやオーストリア、韓国といった、名前は知っていても深くは知知らない国々について多くの発見があったようです。言葉や文化が違っても相手を思いやる気持ちは世界共通です。是非笑顔でたくさんの交流をしてきてください。

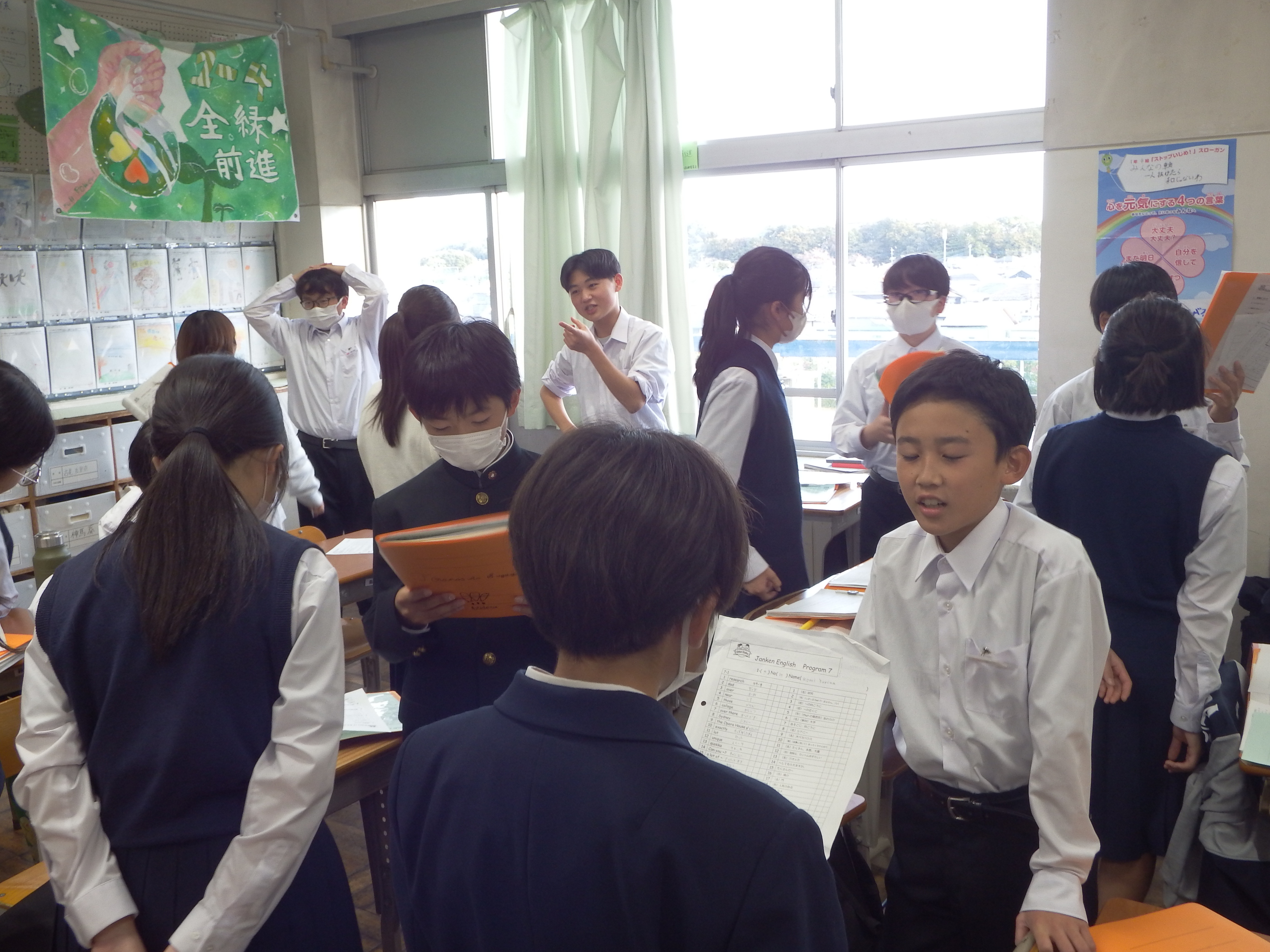

2年生は、グローバル・スタディの授業でパフォーマンステストを行っていました。体育祭や合唱コンクール、未来くるワークなどの学校行事から一つを選んでALTの先生に英語で説明しています。なんとか自分の言うことを理解してもらいたいという思いからなのでしょう、皆大きな身振り手振りで訴えていて、正に「パフォーマンス」テストでした。自分の伝えたいことが伝わったと分かった時の嬉しそうな表情が印象的でした!

1年生は、総合的な学習の時間、1月に行う東京校外学習に向け「新聞づくり」を行っていました。上野・浅草の見どころをまとめています。歴史やグルメなど、それぞれが興味のあることで、まとめ方も違う様子。「校長先生、上野の美味しい食べ物知っていますか?」「浅草の雷門って、なんであんなに大きな提灯がぶら下がっているか知っていますか?」と今仕入れた情報をどや顔で聞いてきます。皆東京には何度も行ったことがあるでしょうが、改めて深く調べたことにより、また新たな発見と楽しみができたようですね!

「山は山を必要としない。しかし、人は人を必要とする」スペインのことわざ

11月20日(木)

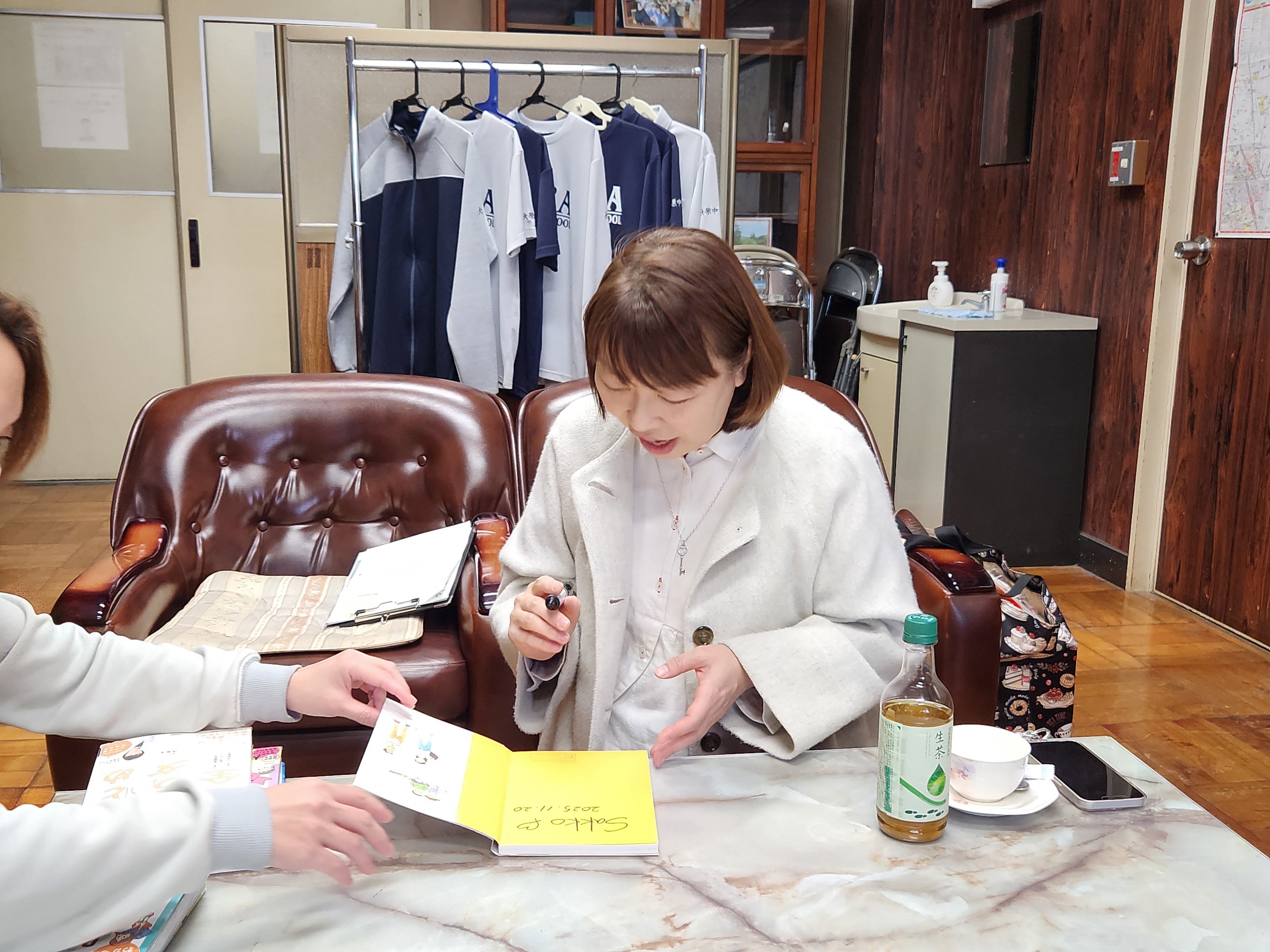

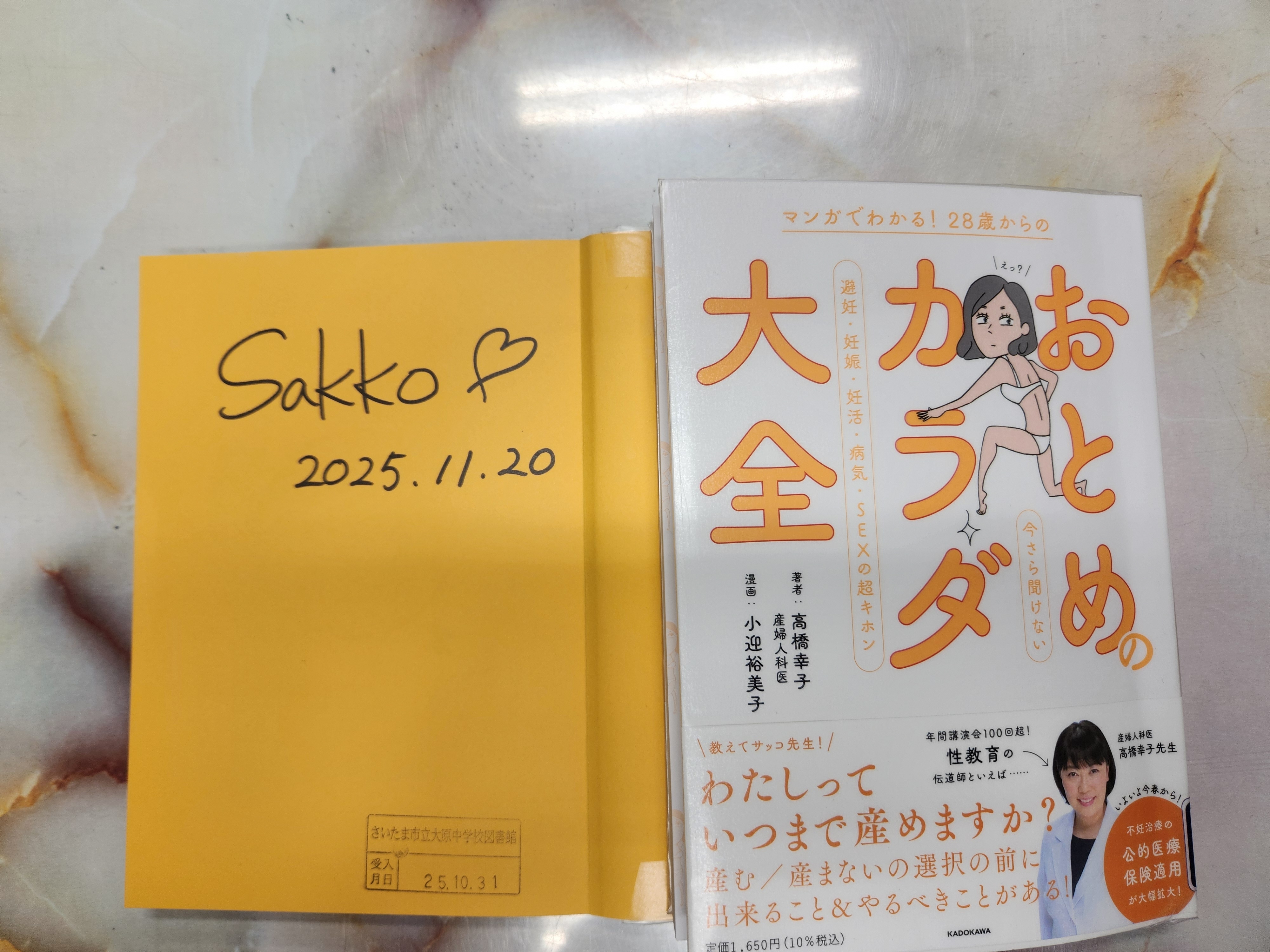

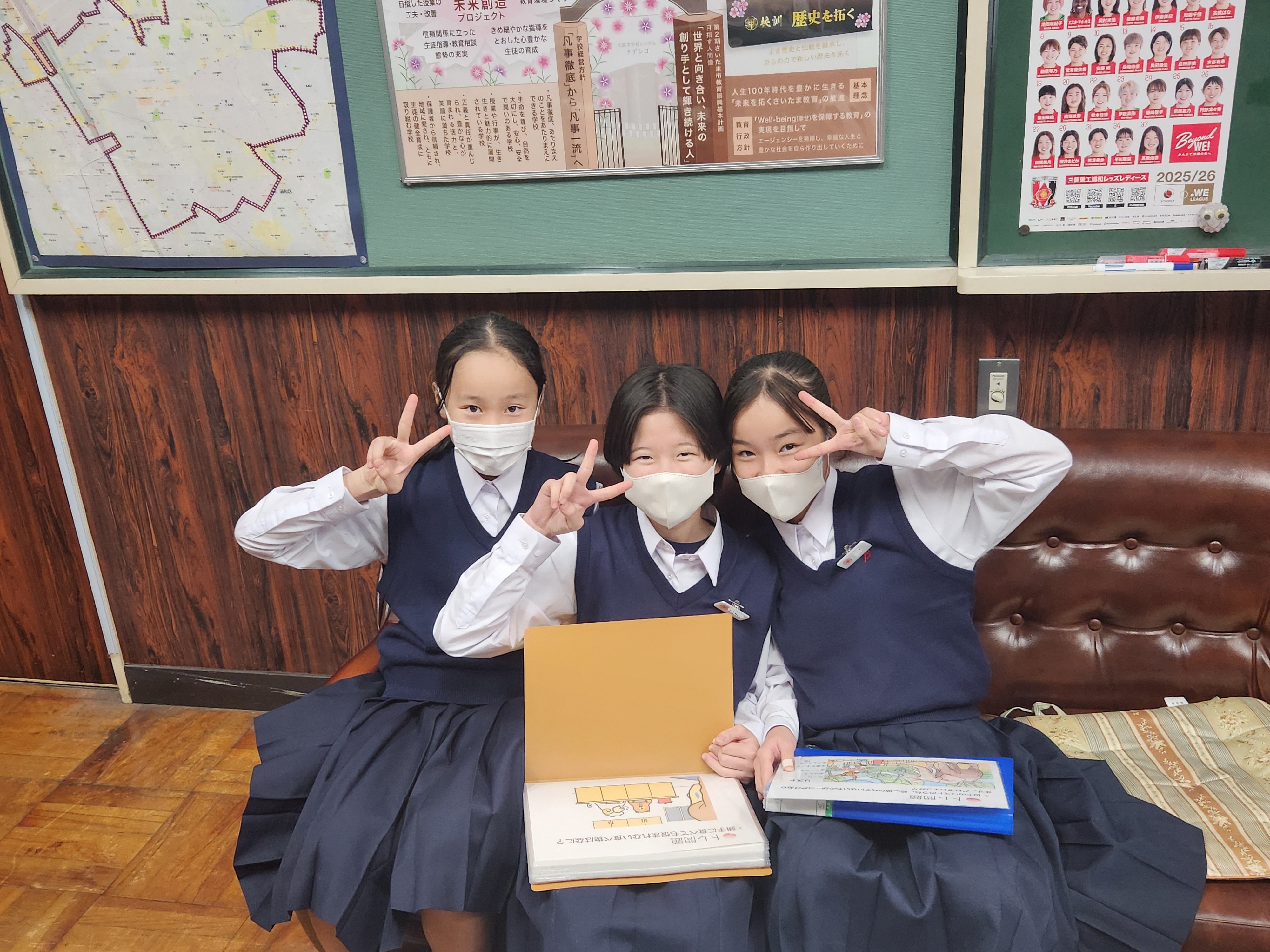

今日は市教育研究会研修大会のため、3時間授業です。その3時間のうち、1・2年生は1時間、3年生は2時間を使って性教育講演会を開催しました。講師は「サッコ先生」としてテレビなど様々なメディアでお馴染みの埼玉医科大学の髙橋幸子先生。男女の身体の仕組みから妊娠、デートDVといった、普段なかなか聞くことができない内容の話を分かりやすく丁寧にご講義していただきました。デートDVについては、教員による即席の劇も交えて、誰もが当事者になり得る問題だということを知ることができました。後半は、3年生に対して主に性感染症について、お話をいただきました。感染症の広がる仕組みについては、ゲームで学ぶことができました。水の入った紙コップの中身をクラス内でお互いにあげたりもらったりしたのですが、実はその中に一つだけ無色透明の薬が入ったものが混じっていたのです。後で試験薬を垂らすと、その薬が入ったコップが赤色に変化!生徒たちはこんなにもあっという間に性感染症が広がる様に驚いていました。「性」について語ることはなにか後ろめたく恥ずかしいイメージがありますが、これは正に「命をつなぐ」方法を学ぶ、尊厳高い学習だと思います。ネットの情報などに安易に流されることなく、正しい情報を得て、適切な行動が出来るようになってほしいと思います。講演会終了後、学校図書館の著作本に髙橋先生自らサインをしていただきました。生徒の皆さん、是非今日のお話の続きを読んでみてください!

「性を学ぶことはとってもヘルシーなこと。自分の人生自分で選べる」髙橋幸子(産婦人科医)

11月19日(水)

今日は朝から12月並みの寒い気温となり、布団から抜け出すのに勇気のいる季節となってきました。学校敷地なの樹木もあるものはすっかり葉が落ちたり、またあるものは真っ赤に色づいたりと、すっかり「秋深し」となりました。

2時間目体育の授業。体育館で授業を行っているはずがやけに静かだなと思っていたら、2学期に取り組んだ水泳、バスケット、バレーボール、長距離走の知識に関する試験を行っていました。校務用端末のフォームス機能を活用し、アンケート形式で回答しています。実技が苦手な生徒も知識で挽回するチャンス!と皆真剣な表情で外面に向き合っている姿が印象的でした。

同じ時間3年生は2クラスが隣り同士の理科室で同時に水圧を調べる実験を行っていました。底がゴムで出来ているおたまのような器具を水を張った容器の中に沈めると、水圧でそこのゴムが膨張するのだそうです。皆必死な表情で底のゴムの変化に見入っていました。普段はあまり気にしない水圧ですが、この水圧をまだ人類は克服できていないがために、未だ海の本当の底にはまだ誰も行ったことがないのだそうです。ロケットが宇宙へ飛んでいく時代だというのに、海の底がどうなっているか分からないなんて、まだまだ世の中には知らないことがあるのですね。もしかしたら本当に竜宮城があって、乙姫様に出迎えられたりして…?!

「人間に恐ろしいのは、未知の事柄だけだ。だが未知もそれに向かって挑みかかる者にとっては既に未知ではない。特に人が未知をこんなに聡明な慎重さで観察する場合は尚更である」サン・テグジュペリ(フランスの文学者)

11月18日(火)

1・2年生は今日から期末試験1週間前となり、部活動もお休みとなります。その代わりに早朝チャレンジスクールが始まったのですが、7時40分頃に会場の会議室を訪れると、もう既に3名の生徒がコツコツと自習を行っているではありませんか!勉強は夜遅くまでやるよりも、朝早く行った方が脳科学的にも効果的であると言われています。朝の清々しい時間を是非有効的に活用してください。

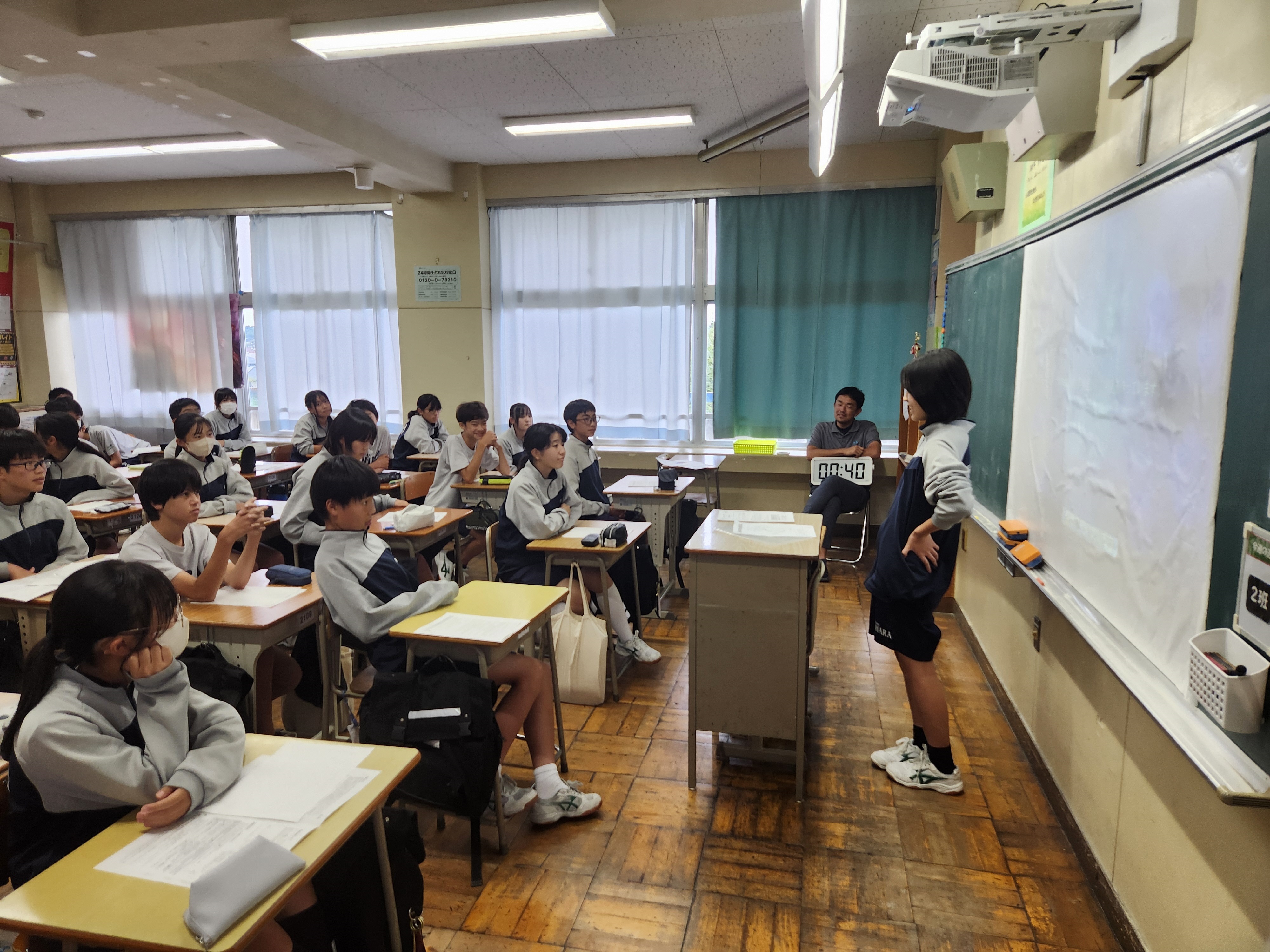

オンラインで生徒会朝礼が行われました。恒例となった新生徒会による活動スローガンの発表。第73代生徒会のスローガンは、「継往開来~Make Wave~」。私も初めて聞く言葉ですが、「過去のものを継続し、それを発展させながら将来を切り拓く」という意味であると解説してくれました。正に新しい歴史を切り拓こうとしている今の大原中にぴったりの言葉ですね!新生徒会の取組が新しい波になって学校を飲み込むことを願っています。

今日の生徒会朝礼では更に、挨拶やチャイム着席など、日常の生活の中で、大原中生の課題と思われる点を生徒会役員が寸劇にして提示してくれました。挨拶を交わさなかったりチャイムぎりぎりに教室に駆け込んできたりと、どれもよく目にする場面ばかりでとても分かりやすかったです。まず自分から行動を変えてみることが大切なのだと、改めて気付かされました。

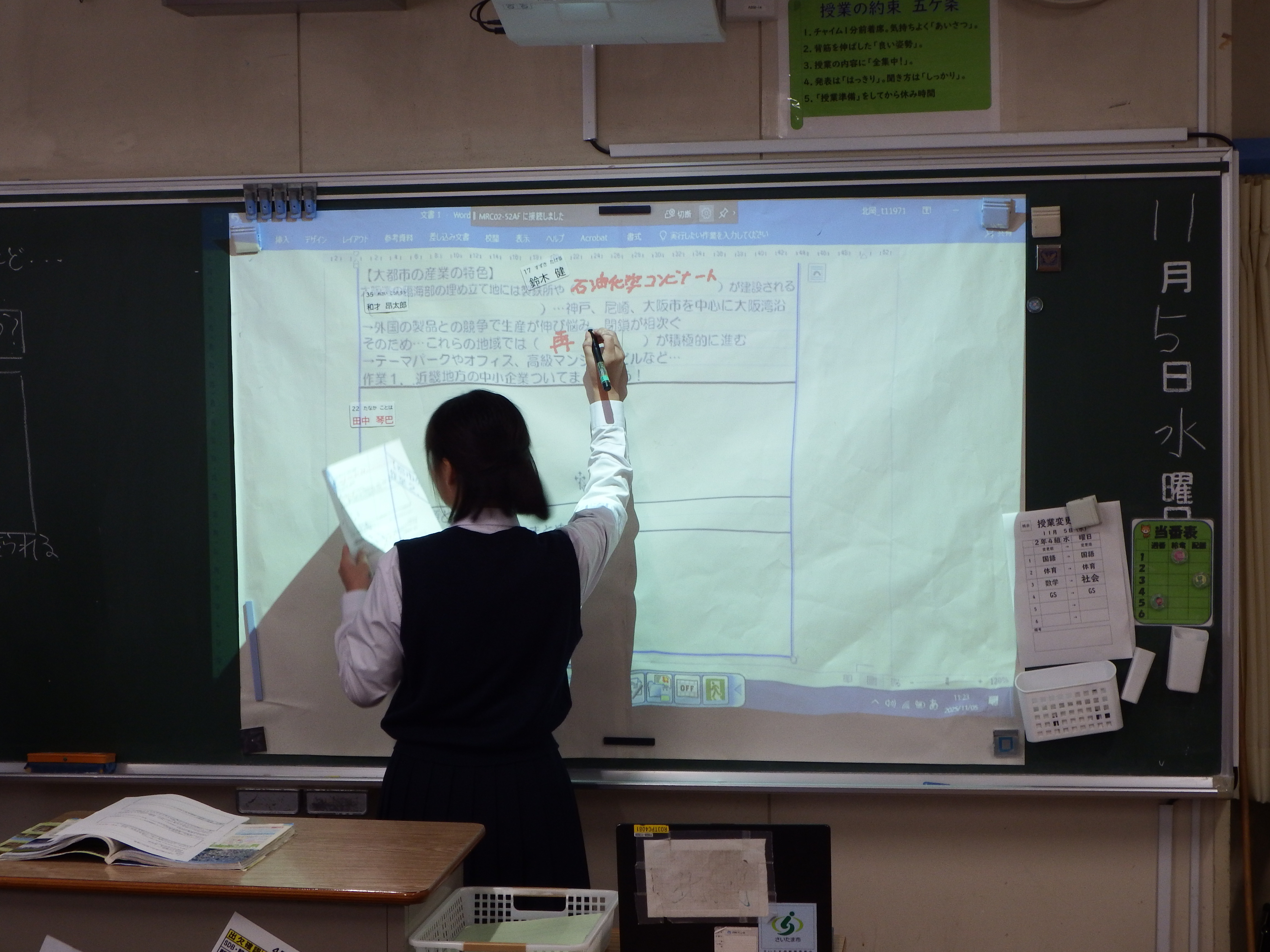

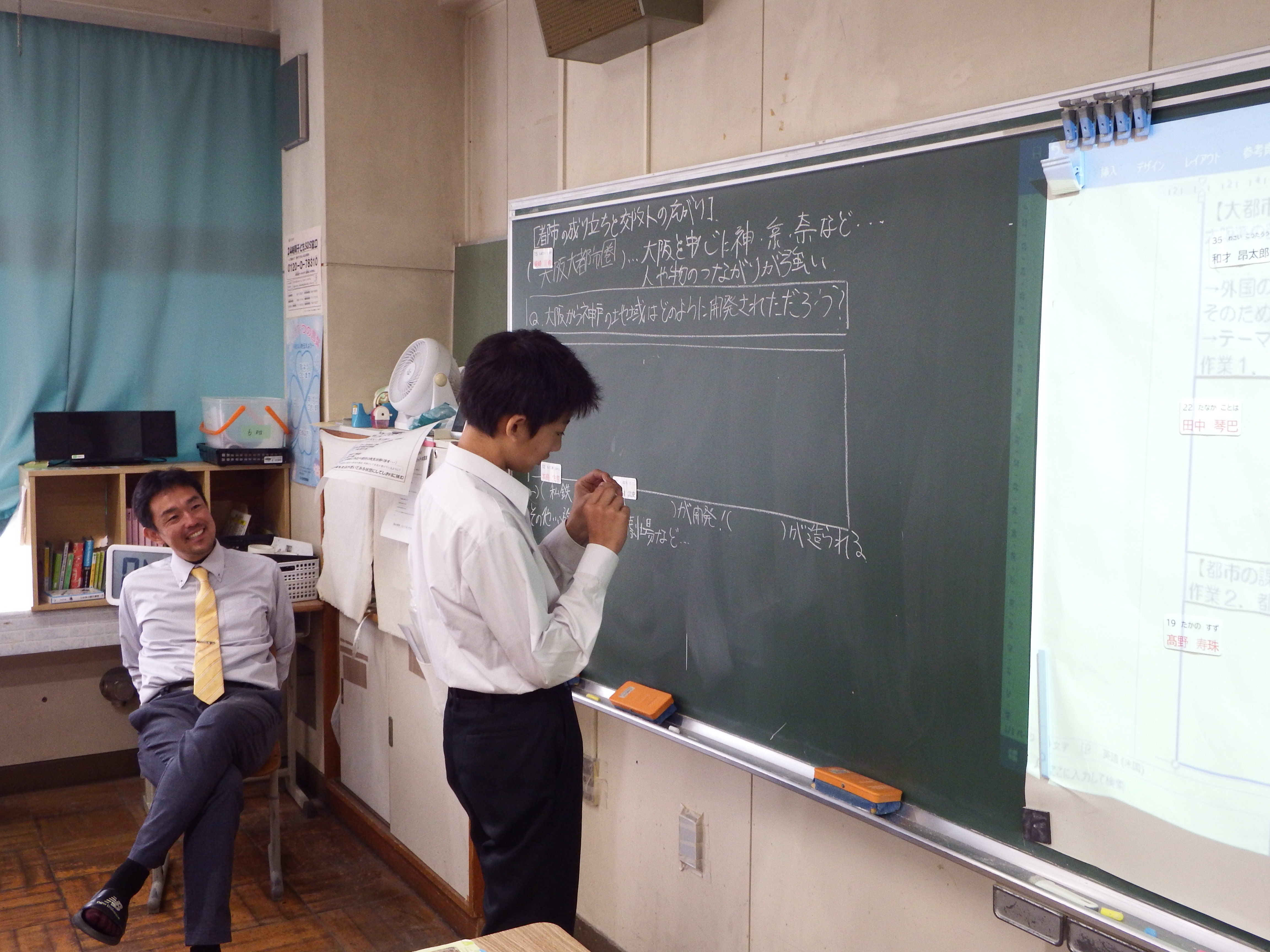

3年生は社会の授業で「三匹の子豚裁判」を行っていました。誰もが知っているおとぎ話「三匹の子豚」の物語、最後の場面で三番目の子豚は悪い狼を熱湯をはったお湯に落として殺してしまうのですが。これは正当防衛なのか、過剰防衛なのか、それとも予見不可能な事故なのか、生徒たちはグループになってそれぞれの意見を戦わせています。よく知っている物語なだけに、子豚を擁護する声、非難する声、どちらも喧々囂々でした。昔から読んでいる物語でも、そこに現代の法律という解釈を加えることで、お馴染みの物語がこれまでとは違った見え方をしてくるのでしょうね!

「伝統とは、先人が築いてきたものを把握し、それをもとに一歩先へ踏み出すことをいう」井上萬二(陶芸家、人間国宝)

11月17日(月)

1年生は、技術の授業で木製ラックの製作に取り組んでいました。同じ規格の木材を使用しながらも、ブックラックやCDラック、スマホラックなど完成品は、それぞれ違うものになるそうです。丁寧に長さを測りながら慎重に線を引いています。同じ材料を使いながらも少し寸法を変えるだけで、全く違う製品が出来上がることは驚きです。今、丁度校長室の電話ラックが壊れているのですが、誰か作ってもらえないでしょうか?

同じ時間、同じく1年生の家庭科の授業では計量カップを使用して砂糖や片栗粉、醤油の計量に挑戦していました。美味しい料理を作るためには、正確に計量することも必要です。皆慎重に少しずつ計量カップに調味料などを移しかえていました。中には片栗粉と醤油を混ぜてしまい、これをやったら大変なことになるということを身をもって学習している強者もいましたが…。今度はこの計量カップを使ってお菓子作りに挑戦するそうです。どんなお菓子ができるのか、楽しみにしています!

「測定可能なものは、全てマネジメント可能である」ピーター・ドラッカー(アメリカの経営学者)

.JPG)

11月15日(土)

上木崎・大原地区の避難所運営訓練が行われ、本校の生徒たちもボランティアで参加し、避難してきた方たちに校内を案内していました。大地震等の非常災害が発生した際、学校は地域の防災拠点となります。その際、誰よりも学校のことを知っている生徒たちが率先して、避難所運営に関わることで、避難所はより効率的に機能すると考えます。生徒たちにとっても、普段の学び舎から防災拠点に立場を変えた学校がどのような役割を果たしどのような活動が行われるのかを知っておくことは大変に意義のあることでしょう。地域の「一員」として、地域に守られるだけでなく、これからは地域に対してムーブメントを起こす地域の「一因」としての役割を、生徒たちが主体的に果たしてくれることを願っています。

午後、富士住建ホール(上尾市文化センター)で、吹奏楽部アンサンブルコンテスト中央支部大会が開催され、本校からは、金管六重奏とサクソフォーン四重奏が出場しました。どちらも会場を魅了する素晴らしい演奏を披露し、どちらも金賞に輝きました!大原中学校吹奏楽部の演奏は磨かれたテクニックで聴かせるというよりも、気持ちのこもった演奏で、直接聴く人の心に刺さってくる点が素晴らしいと思います。週末、本当に心が癒される演奏を聴かせてもらいました!

「神は意地悪くも自然災害を引き起こすし、人間を病気にしながら治療法を授けない。蒸気や電力といった科学的知識も久しく秘密にしていた。神の力を人間の力で制し、神の秘密を摘発して利用することが、人間の役目である」福沢諭吉(教育者)

.JPG)

11月13日(木)

3年生は、他学年より一足早く、今日から期末試験が始まりました。2学期の成績が進路に大いに関わってくることもあり、どの表情にも真剣さだけでなく、いつもとは違った緊張感が漂っていました。人生で初めてともいえる大きな人生の分かれ道を前に、一人ひとりにとって「一番幸せ!」と言い切れる選択が行えることを心から願っています。10年後、20年後、自分がどのようになっているかをイメージして、今は目の前の課題に全力を尽くしましょう!

2年生は、美術の授業で段ボールを使った造形に挑戦していました。一度ぐちゃぐちゃにした段ボールを水溶きボンドでもう一度固め、思い思いの動物を制作しています。担当の先生がお手本で作成したペンギンは本物そっくりで、しかもカチカチに固められていました。生徒も皆、お手本に近づけようと、象や猫、犬など思い思いの動物を形に表そうと一生懸命取り組んでいました。

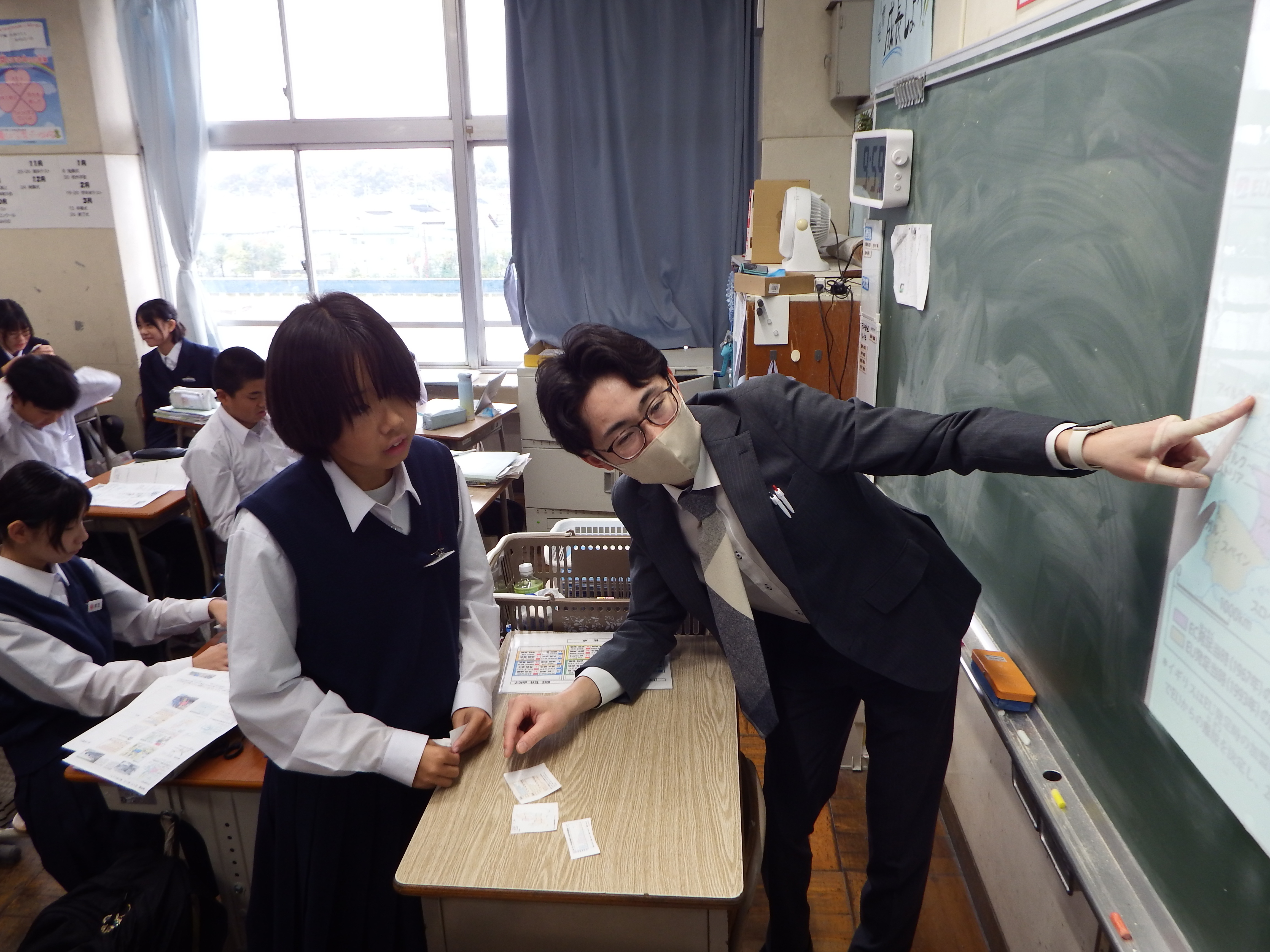

1年生は、社会科の授業でEUについて学んでいます。イギリスやフランス、ドイツなどヨーロッパ諸国が連合したEUには、利点と課題がそれぞれあるようですが、それが一体どのようなことか、先生から提示された資料を基に詳しく調べ、それを生徒から先生にプレゼンしていました。ほとんどの生徒はまだヨーロッパを訪れたことはないでしょうが、かの地の人々の暮らしを想像しながら、熱弁をふるっていました。

「人生は後ろ向きにしか理解できないが、前を向いてしか生きられない」セーレン・キルケゴール(デンマークの哲学者)

.JPG)

11月12日(水)

つい先日まで暑い暑いと思っていたのに、気が付けばすっかり秋の空です。学校の敷地内の木々も赤く色づいています。今日は今シーズン一番の冷え込みとなりましたが、生徒たちは元気に朝の清掃活動を行っていました。大原中の生徒たちの素晴らしいところの一つに、皆一生懸命に清掃を多なうことが挙げられると思います。嫌な顔一つせずに、というよりむしろ楽しみながら清掃をやっているように感じられるのです。自分たちの生活環境をきれいに保つことで、その日一日気分よく生活することができます。大原中生の明るさやチームワークの良さの源は、もしかすると朝の清掃の時間にあるのかもしれませんね!

今日は給食でおでんが出ました(画像は「今日の給食」をご覧ください!)。寒い日にはピッタリのメニュー。しかもうま味が具材の隅々まで染みわたっていて、これが絶品!このおでんでおでん屋さんが出来る、と思って教室をのぞいてみると、生徒も同じ意見だったようで、どの教室でもおでんの食缶の前には、おでんのお替りを求める長蛇の列。寒い日に温かいおでんは、まさしく「しみうま~」でした!

午後の授業、1年生は、国語の授業で「河童と蛙」を学習していました。あの「るんるんるるんぶるるんぶるるん つんつんつるんぶつるんぶつるん」という独特なフレーズは、河童のどういう気持ちを表現しているのか話し合っています。中には河童になりきって踊りだす生徒も!3年生が美術の授業で取り組んでいる「卒業制作」は、いよいよ大詰め。だいぶ形がはっきりしてきました。ブランコやテニスラケットなど、生徒の思い出や大好きなものが具体的に表現されています。色々な思い出を心に詰め込んで、それぞれの進路に向かっていくのですね…。

「掃除とは、自分の心を掃くことだ」草柳大蔵(ノンフィクション作家)

11月11日(火)

柔道の県新人体育大会がリプロ武道館(埼玉県立武道館)で行われました。今日は団体戦が行われ、本校からは女子チームが出場。1回戦に臨みました。さすが県大会となると参加チームも柔道に全てを捧げているような選手ばかりで、会場全体から感じられる「圧」に気後れしそうなほどでした。しかし、そこは我が大原中の生徒たち。強豪相手に物怖じすることなく、むしろ最初から積極的に技をかけていき、相手を圧倒するような気迫ある試合をしてくれました。残念ながら初戦突破とはなりませんでしたが、気持ちで決して負けることなく、最後まで全力を尽くした選手たちに会場中から惜しみない拍手が沸き起こりました。

先週からずっと面談週間で午前中授業だったのですが、今日は久しぶりに昼休みがあり、これまた久しぶりにたくさんの生徒が校長室を訪れてくれました。扉に掲示してあるクイズを解いたり他愛ないおしゃべりをしたりしているうち、あっという間に予鈴のチャイム。短い時間ですが、こうして生徒と直接関われる時間は、私にとって、もはや欠かすことのできない貴重なひとときとなっています。生徒の皆さん、午後の授業も頑張ってください!

「何事も、成し遂げるまでは、いつも不可能に見える」ネルソン・マンデラ(南アフリカ第8代大統領)

11月10日(月)

1年生はグローバル・スタディの授業で、パフォーマンステストを行っていました。その場で、「スポーツ」「アニマル」などと書かれたカードをランダムに引き、自分が引き当てたテーマについて、ALTの先生に質問をするというものです。何のカードを引くか分からないため、生徒たちはドキドキ。どんなカードを引いても大丈夫なように、教室で順番を待っている生徒たちは必死で覚えていました。確かに英語で何かを質問しなければならない場面は、得てして不意に訪れるもの。いついかなるときにでも適切なコミュニケーションがとれるようにすることは、日本語・英語に関わらず大切なことですよね。大切なのは、常に相手の立場に立ってコミュニケーションを行うという姿勢なのではないでしょうか?

「人は自分の話を聞いてもらうと、存外うれしいものです。まして初めてあった人が自分の話を熱心に聞いてくれると感動すら覚えます」池上彰(ジャーナリスト、ニュース解説者)

11月8日(土)

針ヶ谷小学校のふれあい祭りが開催され、本校の生徒たちがボランティアで参加しました。様々なイベントのお手伝いをしながら小学生たちとたくさん触れ合うことが出来た様子。小学校の保護者たちからもたくさんのお褒めの言葉をいただきました。吹奏楽部の生徒たちはボランティア活動をした後、体育館に移動し、小学校の金管バンドといっしょにふれあいコンサートを行いました。来週のアンサンブルコンテストで披露する予定の楽曲を先行演奏し、体育館に集まったたくさんの児童や保護者から拍手を浴びていました。最後は、小学校の金管バンドと一緒に演奏。会場いっぱいに明るい曲が流れ、終始楽しい雰囲気のコンサートとなりました!小学生の皆さん、今度は大原中の制服を着て演奏する皆さんのこと、楽しみに待っています!

ソフトボールの「しらこばと杯」が越谷市立大相模中学校で行われ、本校のソフト部も招待を受け、参加しました。これは、県東部地区を中心に県大会出場レベルのチームを集めてトーナメント形式で戦う大会です。大原中は、1回戦をコールドで東部地区の学校に勝利し、準決勝進出。同じく東部地区の学校と対戦しました。さすがに強豪校が集まる大会だけあって、投手の球も早く守備も鉄壁で、チャンスを作るもゲッツーで封じられます。しかも畳みかけてくる打撃陣も強力で、序盤に5点を先行され苦しい展開に…。しかし、最終回、これまで目をつむっていた大原中打線が大爆発!連打に加え、続けざまに盗塁を敢行し、あっという間に大逆転!見事、決勝進出を果たすことができました。大原中の底力、恐るべし!

「友情は喜びを二倍にし、悲しみを半分にする」フリードリッヒ・フォン・シラー(ドイツの詩人、劇作家)

11月7日(金)

男子バレーボールの県新人体育大会が所沢市民体育館で行われました。男子バレー部は、市大会後けが人が続出して、万全ではない体制で大会当日を迎えることとなりましたが、出場した選手はもちろん、ベンチも応援の保護者も一体となってチームを盛り上げ、アドレナリン全開で1回戦に臨んでいました。試合は、サーブが見事に決まる場面が多くみられ、終始ゲームの主導権を握る展開に。結果は見事2-0のストレートで勝利。試合終了後、コートもベンチも観客席も大騒ぎとなりました。今できる全ての力を出し切る。当たり前のことですが、これはなかなか難しいこと。男子バレー部の生徒たちはそれを見事なチームワークとともに見せてくれ、大会会場に間違いなく、大原中学校の爪痕を残してくれたと思います。素晴らしい試合をありがとうございました!

「私にとって輝いている人は、常に全力で取り組む姿勢のある人」安室奈美恵(ミュージシャン)

11月6日(木)

特別支援学級の生徒たちは、体育の授業でソフトボールを行っていました。お互いのプレーを動画で撮影して、フォームの確認を行い、どうすればより良いプレーができるかアドバイスを出し合っています。ミーティング後は円陣を組んで「頑張るぞ~!」。何度も話し合った成果があり、遠くまで強い打球を飛ばせるようになりました。こうした成功体験の積み重ねが、自分の力で未来を切り拓いていく原動力となることでしょう。

2年生は、総合的な学習の時間に、今月末に行う鎌倉校外学習に向けた班会議を行っていました。当日の持ち物や見学のルートに食事場所、活動中のルールなどについて細かい確認を行っています。思い出に残る楽しい校外学習を実現させるためには、こした細かい確認が不可欠です。生徒たちでルール決めや計画立てを行った校外学習は、生徒たちのこれからの生活に必ずや活かされることでしょう!

「まず計画は、よく行き届いた適切なものであることが第一。これが確認できたら断固として実行する。ちょっとした嫌気のために、実行の決意を投げ棄ててはならない」ウイリアム・シェークスピア(イギリスの劇作家)

11月5日(水)

今日から三者面談・二者面談週間となり、授業は午前中のみとなります。3年生のグローバル・スタディの授業では、パフォーマンステストを行っていました。「スマホは学校に持ち込んでよいか否か」「動物園で動物を飼育するのは良いか否か」という二つのテーマについて、それぞれ、肯定派と否定派に分かれてディベートを行っています。自身の立場を明確にし、尚且つそれを英語でディスカッションするのは大変な作業ではないのでしょうか?廊下では、次のグループがびっしり英語が書き込まれたメモを必死に読み込みながら待機していました。それでも発表者は大きな声でしっかりと自分の意見を相手に説明している(ように見えましたが…)点、さすがだなと、感心させられました!

2年生は社会科の授業で、近畿地方について、各自が調べた内容をまとめていました。東京と大阪は新幹線で3時間ほどの距離ですが、実際にまとめてみると、産業や文化など様々な点で違いがあることに気付いた様子。「近畿地方、行ってみたいなあ~」とつぶやいていた君、後約半年後に修学旅行で行くことになるのですよ!今日調べた場所に実際に訪れ、目で見て、感じられた時、今日の学びがよりリアルに感じられることでしょう。それが本当の「学習」なのです!

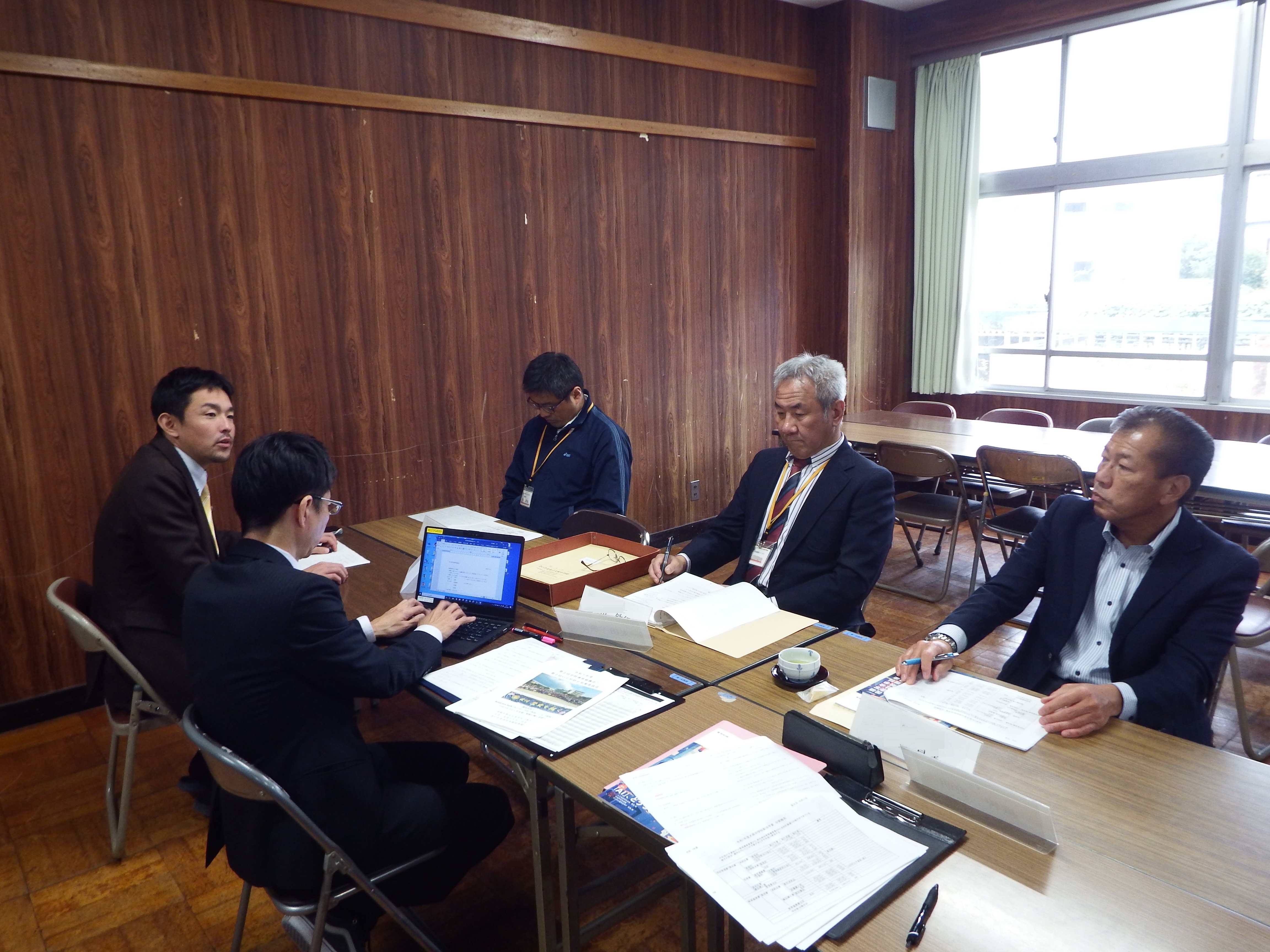

午後、第2回学校運営協議会・いじめ対策委員会を開催しました。地域の方の代表にお集まりいただき、今年度の大原中学校の学校運営の現状と課題について貴重な意見をいただきました。熟議の場では、「子どもたちのエージェンシーを育むために学校と地域は何をすべきか」というテーマで活発な協議が行われました。学校・家庭・地域が互いに連携して、これからの多様化社会を力強く切り拓いていく子どもたちを育成していきたいと思います!

「人生を生きる技巧は、常に周囲の環境に合わせて再調整することである」岡倉天心(思想家、文人)

11月4日(火)

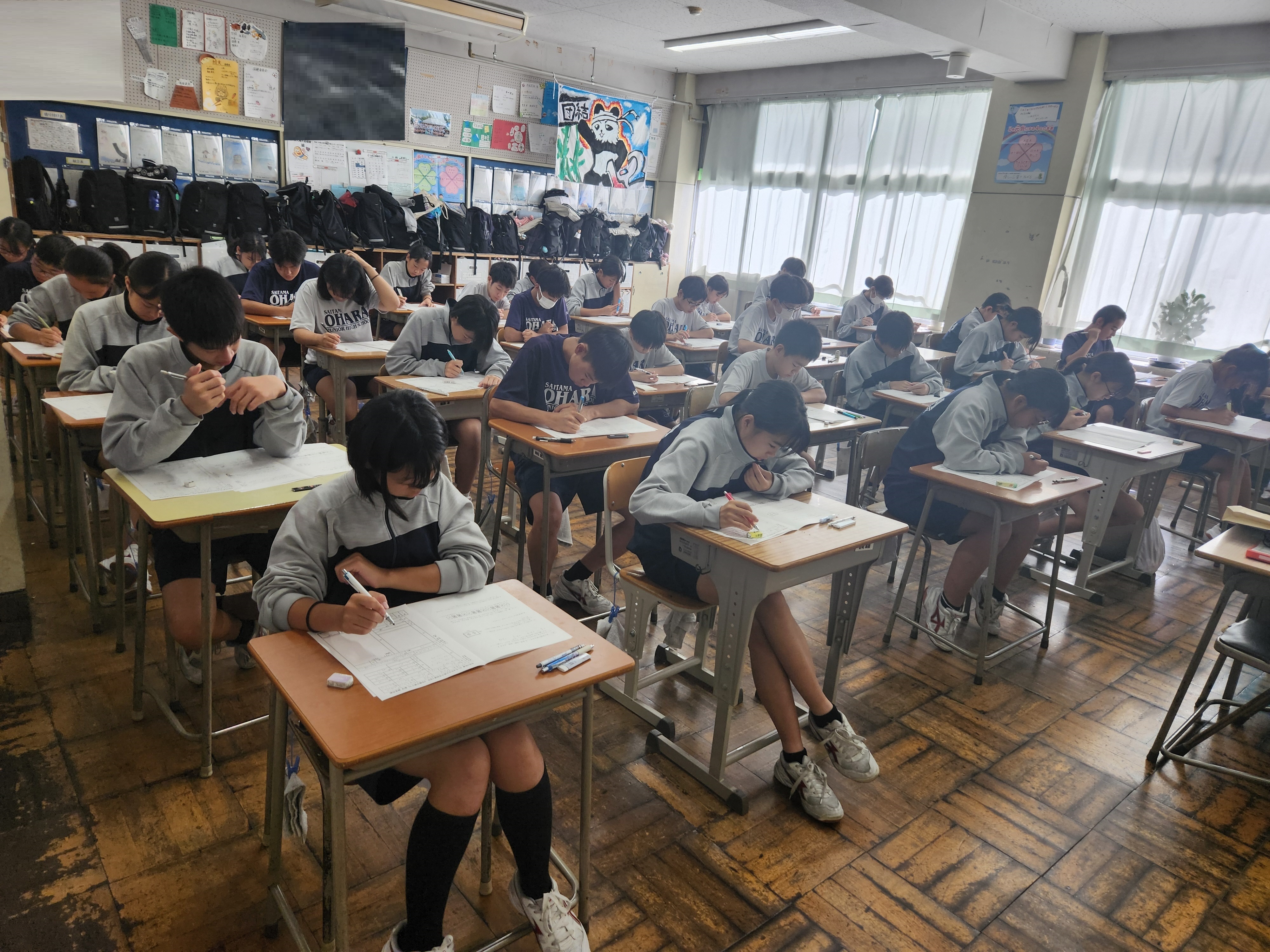

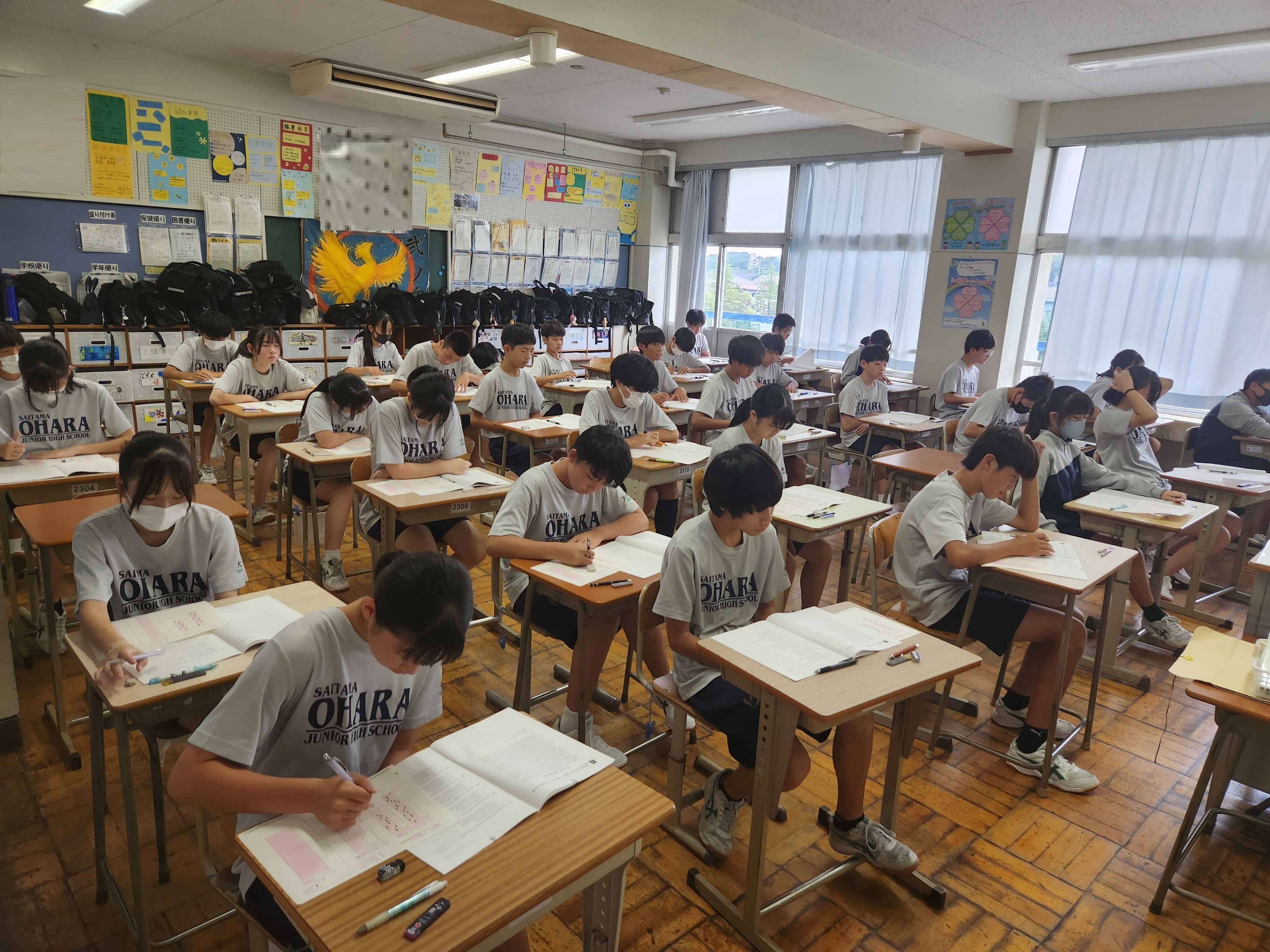

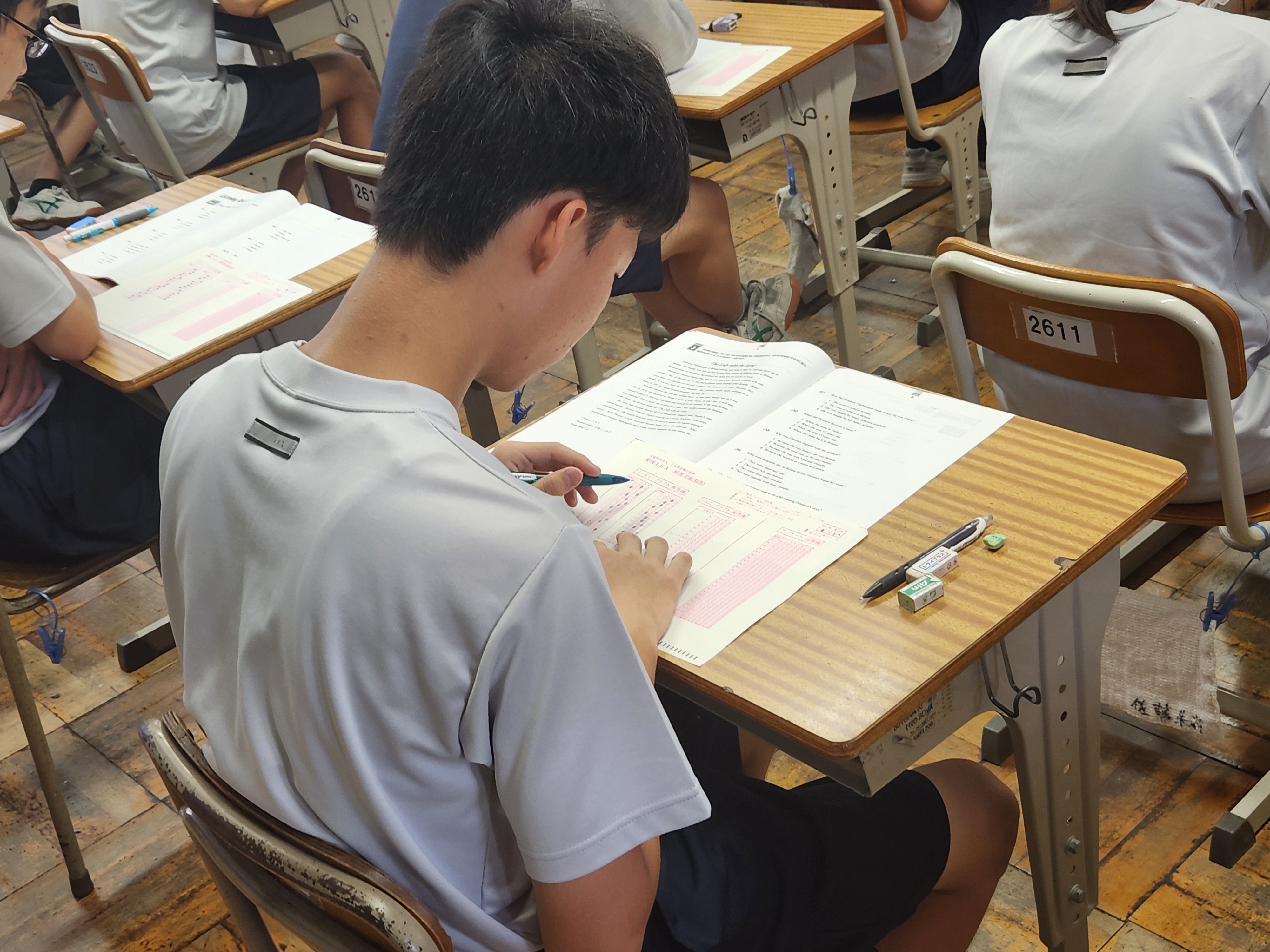

3年生は第2回さいたま市学力検査が行われました。進路についても具体的な方向性が見えてきたところで、どの生徒も真剣な表情で問題用紙に向き合っていました。教室の中はただ、ペンを走らせるカツカツという音だけが響いています。毎日行っている3年生の面接練習でも、志願理由や高校で頑張りたいことについての回答がだいぶ具体的になってきたと感じています。3年生の皆さん、桜咲く春は、もうすぐそこまで来ていますよ!

2年生は、数学の授業で、「△ABCの面積を2等分する式」をどうすれば求められるかということについて、仲間同士で話し合い活動を行っていました。ただ単に式を与えられてその答えを求めるのではなく、どうすればその答えにたどりつく式ができるかについて協働して考えることは、今正に求められている「主体的で対話的で深い学び」につながることです。この学習が生徒たちの新たな発見につながってほしいと思います!

1年生は、グローバル・スタディの授業で、ペア学習を行っていました。片方の生徒が日本語で発した言葉をもう片方の生徒が英語に翻訳しています。辞書等は一切使わず、これまでに覚えた英単語や文法をフル活用しながら、一語一語発していました。スマホの翻訳アプリなどを使えば瞬時に行える作業なのでしょうが、自分の頭で考え、整理する作業は、学びの定着を図る上で非常に大切なことだと実感させられました。

「知識への投資こそ、最高の利息を生む」ベンジャミン・フランクリン(アメリカの政治家、科学者)

11月3日(月)

文化の日の今日、上木崎大原地区青少年育成さいたま市民会議によるクリーン活動が行われ、たくさんの生徒が参加し、学校周辺のごみ拾いを行いました。生徒たちは歩道脇の植え込みなどを手分けしながら一つひとつ丁寧にごみを取っていきます。一部の場所では大量のペットボトルや瓶がみつかり、拾い集めるのに苦労していたようでしたが、この地域全体としては、ごみの量は非常に少なく、日頃からの地元の方たちの意識の高さが伺われました。地域の方たちとおしゃべりをしながら一緒に地域を歩き、地域を知ることで、生徒たち自身が「この地域を守り育てる!」という郷土意識を高めてくれれば、この地域の未来は更に明るいと思います。

「若い頃は離れることばかり考え、年老いては戻りたくなるのが故郷である」ジョン・エド・ピアーズ(イギリスのジャーナリスト)

11月2日(日)

さいたま市民音楽祭がさいたま市文化センターで開催され、本校の吹奏楽部が出演しました。この音楽祭は中学生だけでなく、高校生・大学生や一般の社会人の方も参加される大きなイベントです。ましてや、1・2年生の代になって初めての大きなステージとあって、かなり緊張していた様子。しかし堂々と3曲を演奏することができました。最後の「ディズニーメドレー」では、それぞれの生徒がディズニーのカチューシャやサングラスを身に付け、楽しんで演奏することが出来ていた様子です。会場からも大きな手拍子が沸き起こり、会場が一つになった感じがしました。人を幸せな気持ちにさせられる音楽の力って、やっぱりすごいです!吹奏楽部の皆さん、楽しいひとときをありがとうございました!!

「人生に晴れの日は少ない。辛いこともたくさんある。そんな中でいかに日常を楽しむかが、私のモットー」竹内まりや(シンガーソングライター)

11月1日(土)

今日から3連休ですが、大原中の生徒たちは色々な場所で頑張っています!演劇部は、さいたま市青少年宇宙科学館で行われたさいたま市秋季演劇発表会に参加。小学校4年生の教室を舞台に、内向的で、自分の言いたいことが言えない女の子と、その子に尻尾が生えていると訴える転校生の女の子を主人公に、クラスの友情と心の成長を描いたオリジナル劇「不思議なテール」を上演しました。ランドセルを背負った小学生姿に全く違和感がないことに思わずほっこりさせられましたが、心の機微を上手に表現していて感動しました!

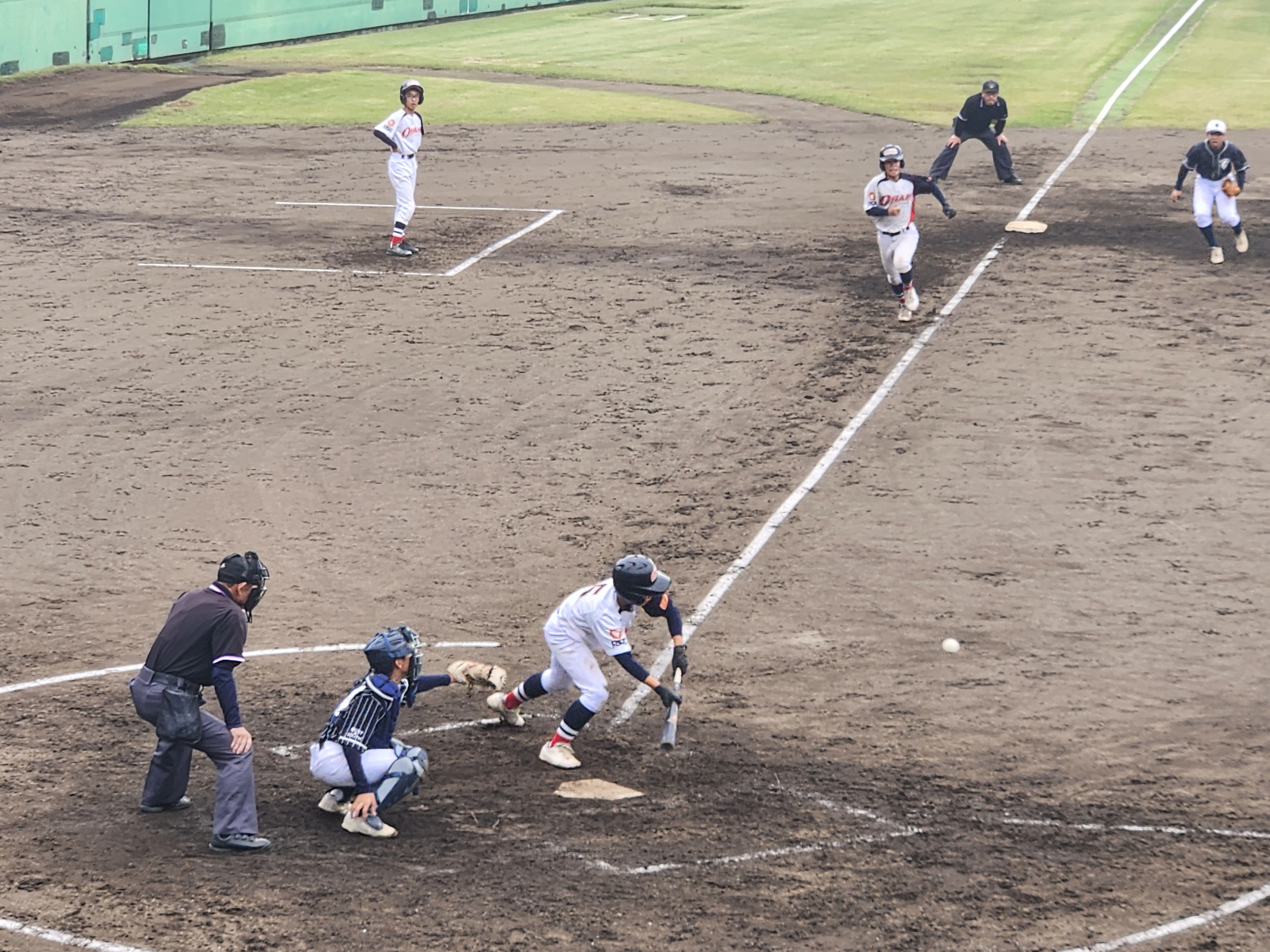

アイルスタジアム浦和では、野球の「埼玉トヨペット杯」が行われていました。大原中は1回戦から県大会出場校同士の「強豪対決」。序盤に3点を先制され苦しい展開となりましたが、足をからめ、最後は長打でランナーを返すという理想的な攻撃で中盤に一挙逆転!生徒たちのポテンシャルの高さを見せてくれました。残念ながら終盤に再逆転を許し、初戦突破とはなりませんでしたが、課題を明らかにして次につなげることもこの時期の大会参加の目的です。冬の間をとおして、更に躍動する生徒たちの姿をみたいものです。

東京の日本未来科学館では、文部科学省主催の「サイエンスカンファレンス2025」が開催され、日本中から未来の科学者を目指す小・中学生が集まり、発表を行いました。埼玉県のブースではは、本校の生徒が参加し、フェノールフタレインに導入した置換基と呈する色の関係について」というテーマでポスターセッションを行っていました。はっきり言ってプレゼンの内容が難しくて、何を言っているのかさっぱり分かりませんでしたが、深い考察に基づいた、レベルの高い発表を行っていることは、審査員の先生たちの表情から分かりました。芸術、スポーツ、科学といったあらゆる分野でこのように、未来の世界を担う人物が、ここ大原中からたくさん生まれてくれることに期待します。それこそが、「大原中による宇宙征服」なのです!

「笑顔には、人の心を明るく、柔和で好意的にさせてくれる偉大な力があります。したがって、常に笑顔を心がける人の未来は、ポジティブに飛躍するようになるのです」ジョセフ・マーフィー(アメリカの宗教家、著述家)

10月

10月31日(金)

新人体育大会に合唱コンクール、駅伝競走大会と大忙しだった10月も今日で終わり。2年生の教室から楽しそうな笑い声が聞こえたのでお邪魔してみると、あろうことか、授業中にUNO?!…と思ったらこれは、グローバル・スタディの授業でSVO(主語・述語・目的語)の構文を覚えるために、S・V・Oのカードを順に出して、適切な文を作成していくゲームでした。Sのカード、Vのカード、Oのカードを順に出して文を作っていきます。適切な言葉のカードがなければパス。一番最初に全ての手札がなくなった生徒の勝利!こんなに楽しく構文について考えられたら自分ももっと英語の勉強が好きになっていたと思います。ひたすらSVOをマーカーで色分けして覚えていたことを思い出しました。中学生の時の自分に見せてあげたい授業風景でした!

「成功を喜び、失敗の中にユーモアを見出しなさい。あまり真剣に考えてはいけない。リラックスしなさい。そうすれば周りの人すべてがリラックスするだろう。楽しみなさい。いつも熱意を示しなさい」サム・ウォルトン(アメリカの実業家、ウォルマート創業者)

10月30日(木)

今日はつぼみの日。学区内の小学生たちが大勢授業や部活動を見学しました。今日来校した小学6年生たちは、どの子も元気なあいさつが出来て、素晴らしいと思いました。新制服を最初に着用する、正に大原中の新しい歴史の扉を開く記念すべき代となる子どもたちと4月にまた会えることが、今から楽しみでなりません!体育館では、生徒会役員からその新制服、未来創造プロジェクト、学校行事、部活動などについても分かりやすい説明があり、6年生の児童たちも大原中学校がどんな学校かよく理解できたのではないでしょうか?質問コーナーではびっくりするほどたくさんの児童から手が挙がり、「一番人気のある部活動は何ですか?」「給食は美味しいですか?」といった質問が出されていました。小学6年生の皆さん、大原中学校は、生徒が自分たちで考え、どう行動していくかを決めていく学校です。皆さんが更にこの学校を新しい歴史を拓いてくれることを期待しています!

「ああ諸君はいま、この颯爽たる諸君の未来圏から吹いて来る透明な風を感じないのか」宮沢賢治(童話作家)

10月29日(水)

女子卓球の県新人体育大会が上尾運動公園体育館で行われました。生徒たちは試合前から、特に緊張する様子み見せず、いつもどおり元気一杯な様子。迎えた1回戦、大原中が誇る「チームワーク」が見事に結実し、見事圧勝することができました!県大会のような大きな場で自分たちらしいのびのびした試合が出来たこと、これからの自信につなげてほしいと思います。

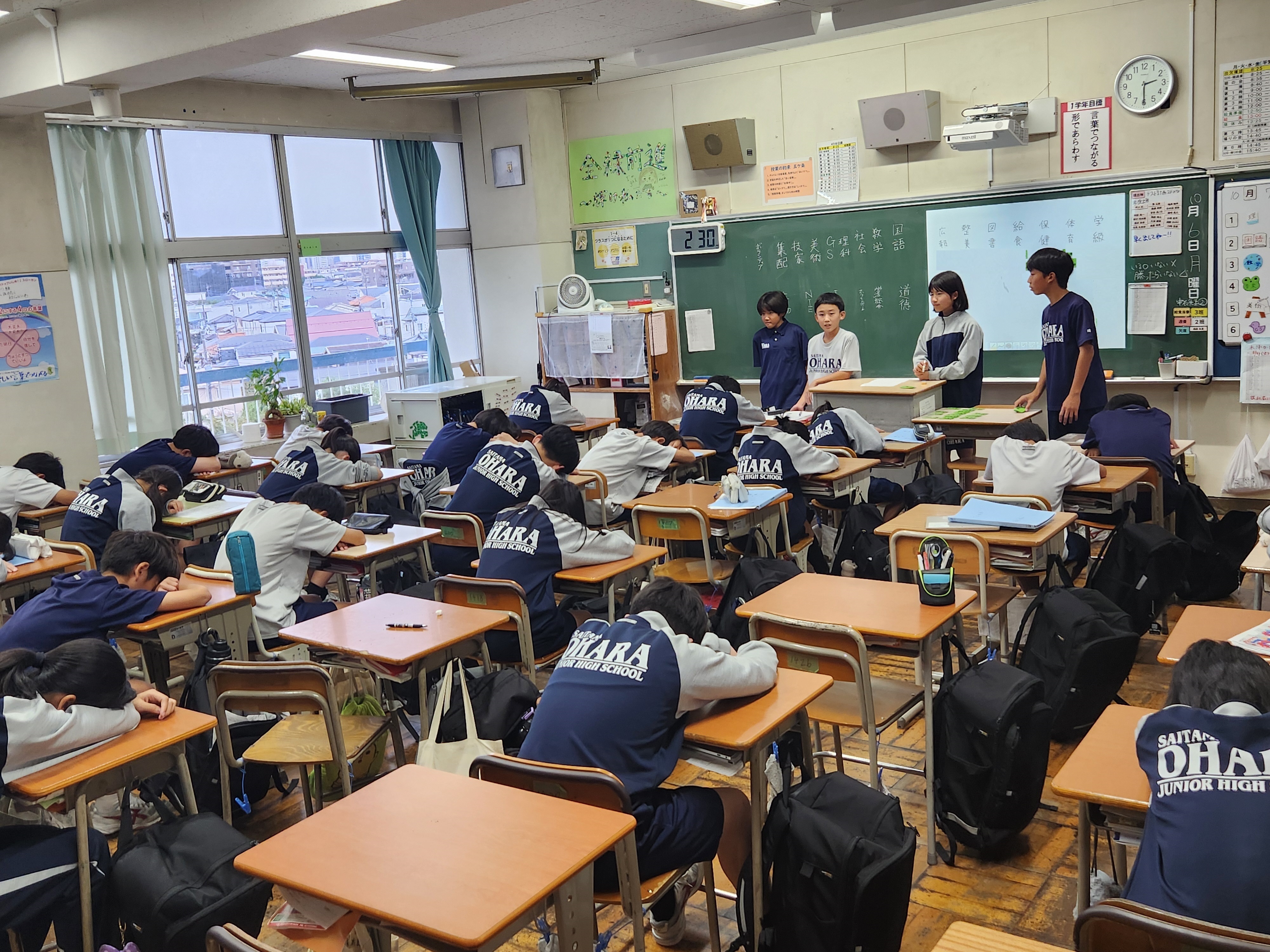

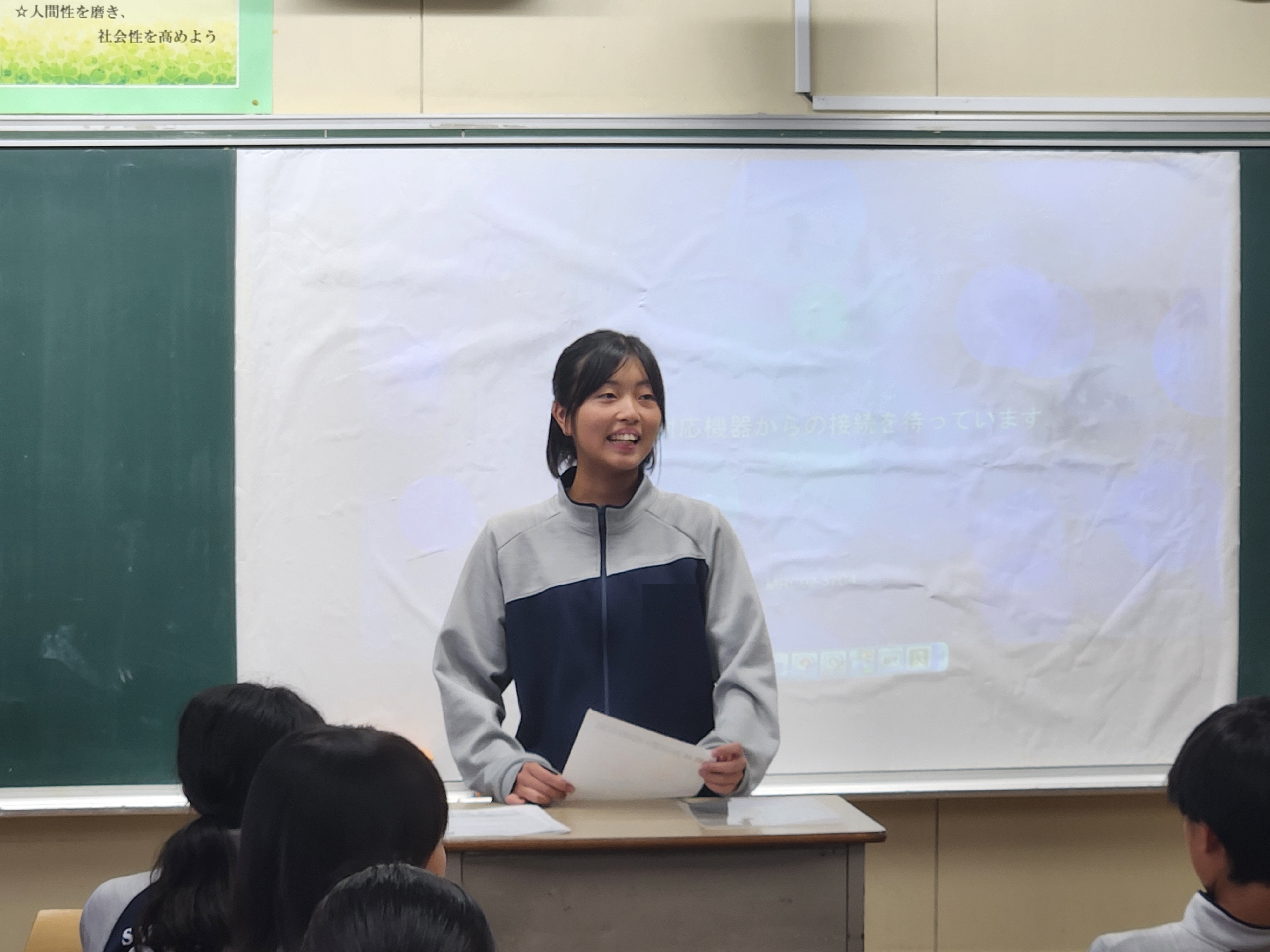

学校では、教育委員会の指導主事たちが来校し、全ての教員の授業を参観する「指導訪問」が行われました。今年度は、道徳、特別活動、総合的な学習の時間の三つのブロックに分かれて、「学習者主体の授業の創造」をテーマにこれからの授業の在り方についてご指導を受けました。3年生は、特別活動の授業で、アンケートなどの結果を基にクラスの実態について話し合い活動を行いました。どうすれば今のクラスをより良い「居場所」に出来るか、皆で主体的な意見を出し合っていました。2年生は、道徳の授業で、お通夜の席での高校生の振る舞いについて、それぞれの立場からディベートを行いました。どちらの立場も理解できる微妙な問題に敢えてスポットを当て、「自分ならどうする」かを主体的に考えることが出来たようです。1年生は総合的な学習の時間で、「校外学習の行く先」を生徒たち自身が決める活動を行っていました。「東京」と「鎌倉」の2か所について、代表生徒がプレゼンを行い、それぞれの魅力について、寸劇などを交えながら発表。さらに代表生徒に直接質問をぶつけ、主体的に比較検討を行っていました。さあ、東京と鎌倉、軍配はどちらに上がるのでしょうか?生徒が下校した後、それぞれのグループでどうすれば更に生徒の主体性を引き出せるか、研究協議会を行い、活発な話し合いが行われました。先生たちも学び続けているのです!

「成功の鍵は、行動することである。行動を起こさないことは、失敗することと同じである」ブライアン・トレイシー(アメリカのモチベーショナルスピーカー、著述家)

10月28日(火)

体育の授業では、この時期恒例の「持久走」が始まりました。20分間音楽の流れるグラウンドをただひたすら走っています。立ち止まらずに好きなペースでと指示が出ていましたが、なんだか楽しそうです。昨日は「あ~明日から持久走なんです~」と、まるで世界の終わりかのような表情をしていた生徒たちも元気一杯に走っていました。どんなことも最初から「辛い」とネガティブに捉えると苦痛ですが、その中にも楽しみを見出して仲間と一緒に頑張ろうというポジティブシンキングに切り替えることで、見えてくる世界も違ってくるのでしょうね!

2年生は家庭科の調理実習で「いちごジャム」を作っていました。廊下中に漂う甘い香りにつられて調理室に入ってみると、「校長先生も食べますか?」とご相伴にあずかりました。程よい甘さといちごの酸味が口いっぱいに広がって何とも言えない美味しさでした!もはやデパ地下レベル!そして、この調理実習で使われていたバターナイフは、美術の授業で生徒たち自身が「使いやすさ」を探求して作成したものだそうです。個性的なナイフが並び、ただ食べるだけでなく、バターナイフの使いやすさまで実習していました。ここでも教科横断的な学習がしっかりと行われています!

同じ家庭科。3年生は、来月行われる「赤ちゃん幼児ふれ合い体験」のために、幼児向けの玩具を製作していました。ただ面白いだけでなく、幼児の発達段階を意識して、知的好奇心や運動能力の育成を図る玩具を考えていました。糸電話やボール投げ、空気砲といったどれも小さい子どもが大好きそうな玩具ばかりです。きっと当日は、大原中の生徒たち、自分たちの方が楽しんじゃうんでしょうね!

「自分の内なるもの外なるものも、見ているものを変える必要はない。ただ見方を変えればいいのだ」タデウス・ゴラス(アメリカの作家)

10月27日(月)

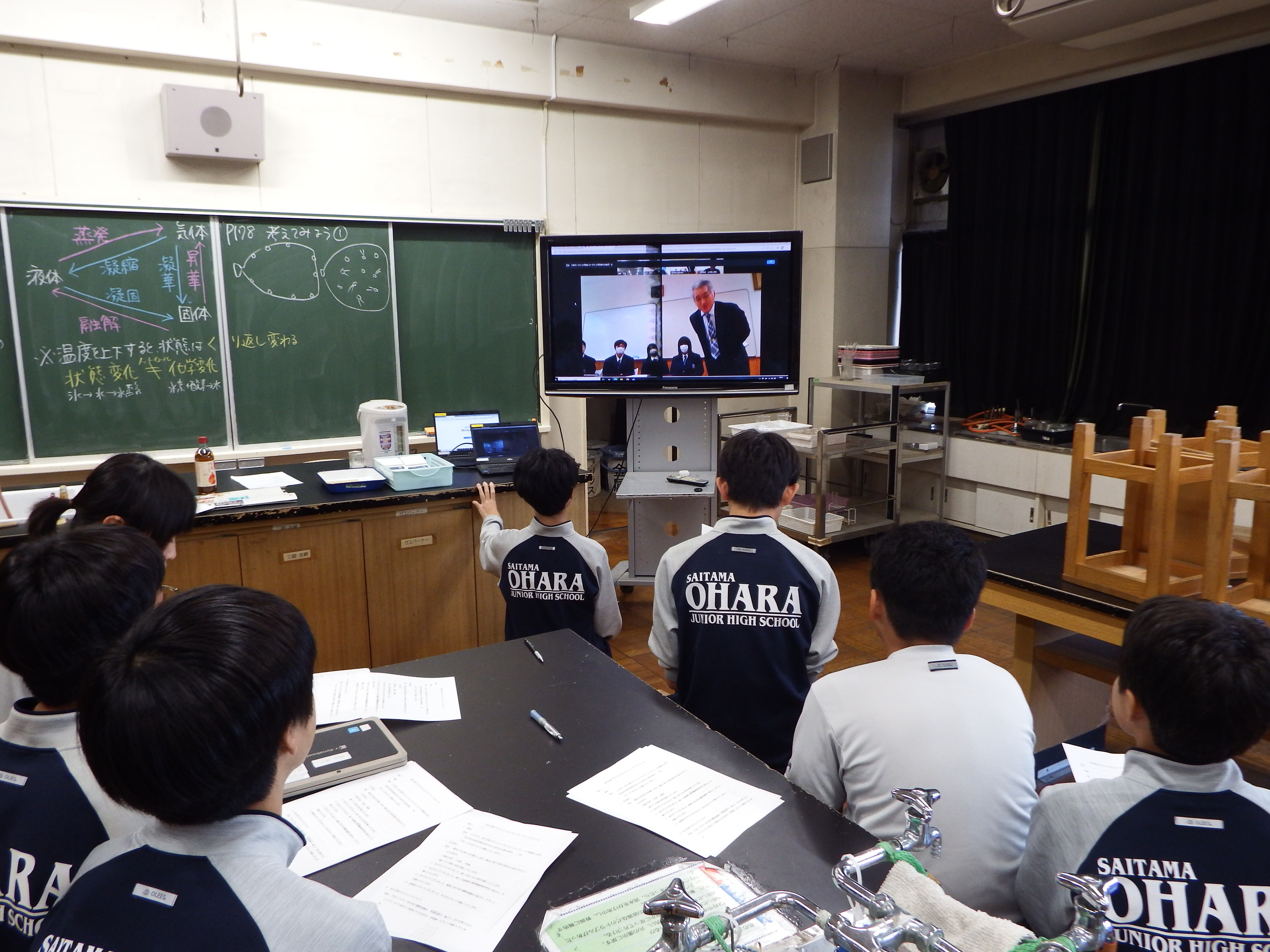

「忘れな草プロジェクト」のオンラインミーティングが行われ、生徒会役員と緑化委員会の代表生徒がオンラインで、忘れな草を栽培してくれている福島県立磐城農業高等学校の生徒さんたちと初めてつながりました。ミーティングでは、このプロジェクトを主催している「ほのぼの運動協議会」からプロジェクトが立ち上がった経緯についてご説明をいただいた後、それぞれの学校について紹介をし、さらに磐城農業高等学校の皆さんから、忘れな草を栽培する思いについて、実際にお話を伺うことができました。大原中の生徒たちからは、さいたま市にはない「農業高校」のカリキュラムや独特の行事、部活動について質問が飛び交い、非常に得るものの大きなミーティングとなったようです。今後、大原中学校は、校区内の上木崎小学校、針ヶ谷小学校とも連携しながら忘れな草の植栽や募金活動を行っていく予定です。今回つながった縁も大切に、大きく育てていきたいものです。

「小さな出会いを大切に育てていくことで、人生の中での大きな出会いになることもあります」千利休(安土桃山時代の茶人)

10月26日(日)

男子卓球の県新人体育大会が上尾運動公園体育館で行われました。さすがに各地区の予選を勝ち抜いてきただけあって、激しいラリーの応酬が続いています。1セットを奪うのにも、市予選の何倍も時間がかかっていたように感じました。本校の生徒たちは第1セットを接戦の末取ったものの、その後相手チームの猛烈な追い上げをくらい、セットを奪われる苦しい展開に。どちらに流れが傾くか分からないし烈な攻防戦となりましたが、残念ながら勝利とはならず。悔しい思いで体育館を後にすることとなりましたが、このことを忘れずにまた練習に励み、捲土重来、次の大会では、埼玉県中に「大原中旋風」を巻き起こしましょう!

「周りは私のことを『異常』だというが、『異常』だからこそ私は試合で勝てる」水谷隼(卓球選手、東京オリンピック金メダリスト)

10月24日(金)

3年生のグローバル・スタディの授業では、「スマホは教室に持ち込んで良いか否か」というテーマで、英語のディスカッションを行っていました。スマホは大変便利なツールですが、なぜ中学生は教室に持ち込んではいけないのか、自身の考えを筋道立てながら、しかも英語で説明しています。生徒たちにとって大変身近な話題であるからこそ、大変熱の入ったトークが繰り広げられていました。残念ながら英語の分からない私には、どのような議論が行われていたのか、全く分かりませんでしたが…汗

1年生は美術と国語のコラボ授業として、「古語をデザインしよう」という授業が行われていました。教科書に出てくる「をかし」や「つきづきし」といった言葉のもつイメージをイラストで表現しています。古典は分かりづらくて苦手だという声をよく耳にしますが、古人の思いに自分自身をシンクロさせることで、彼らが見ていたであろう景色を見、聞いていたであろう音を聞くことができるのではないでしょうか?それぞれの好奇心を出発点として、こうした教科横断的な学習が「深い学び」につながると思います。

「若い時我々は学び、年をとって我々は理解する」クリストフ・エッシェンバッハ(ドイツのピアニスト)

10月23日(木)

歯科健診が行われました。丈夫な歯と健康寿命には、実は大きな関係があるのだそうです。美味しいものを美味しいと言って食べられること、これって当たり前のようで当たり前のことではないのです。毎日の歯磨き習慣をしっかり身に付け、いつまでも健康で楽しい人生を過ごしてください!

合唱コンクール前、校長室を訪れてくれる生徒の数が少し減りましたが、今週になってまた大勢の生徒が来てくれるようになりました。好きなアニメやテレビ番組の話など、楽しい会話で盛り上がっています。生徒との会話は自分にとって癒しとなるだけでなく、これから学校をどうしていくべきかという大切なヒントを与えてもらえる場でもあります。生徒の皆さん、いつでも校長室へ話をしにきてください!

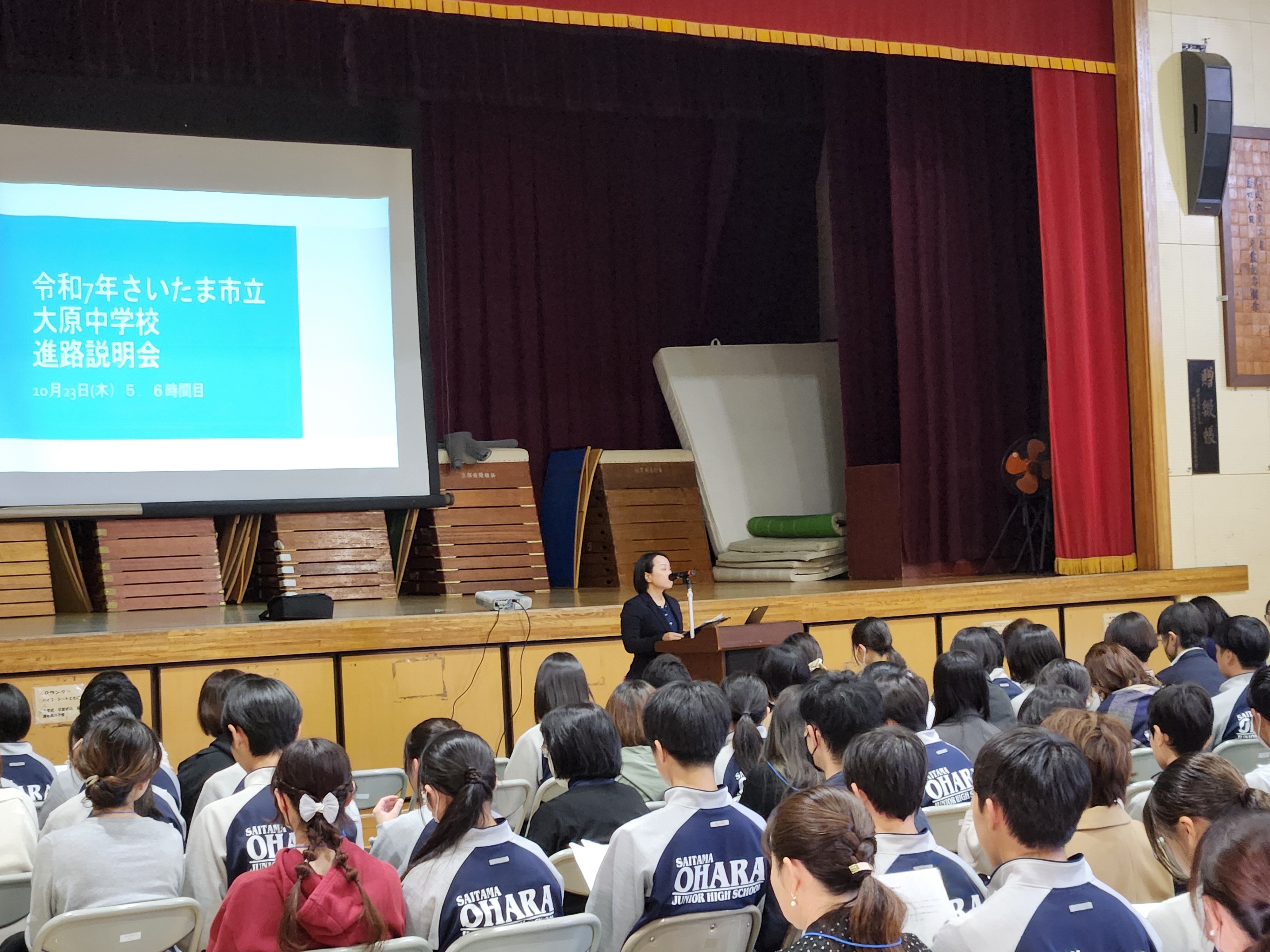

午後、3年生の第1回進路説明会が開催されました。いよいよ重大な進路選択の局面に入ったということで、生徒たちも若干緊張していた様子です。今日は高校入試までの流れと心構えについて、担当教諭から説明がありました。3年生の皆さんには、これから数多くの「選択」を迫られる場面が訪れます。その際、人にどう思われるかということより、「自分はどうしたいのか」という自分にとっての価値観を大切にしてほしと思います。大原中の全ての人が健康で幸せな人生を送ってくれることを願っています!

「何であれ、あなたの得意なことが幸せに寄与する」バートランド・ラッセル(イギリスの哲学者)

10月22日(水)

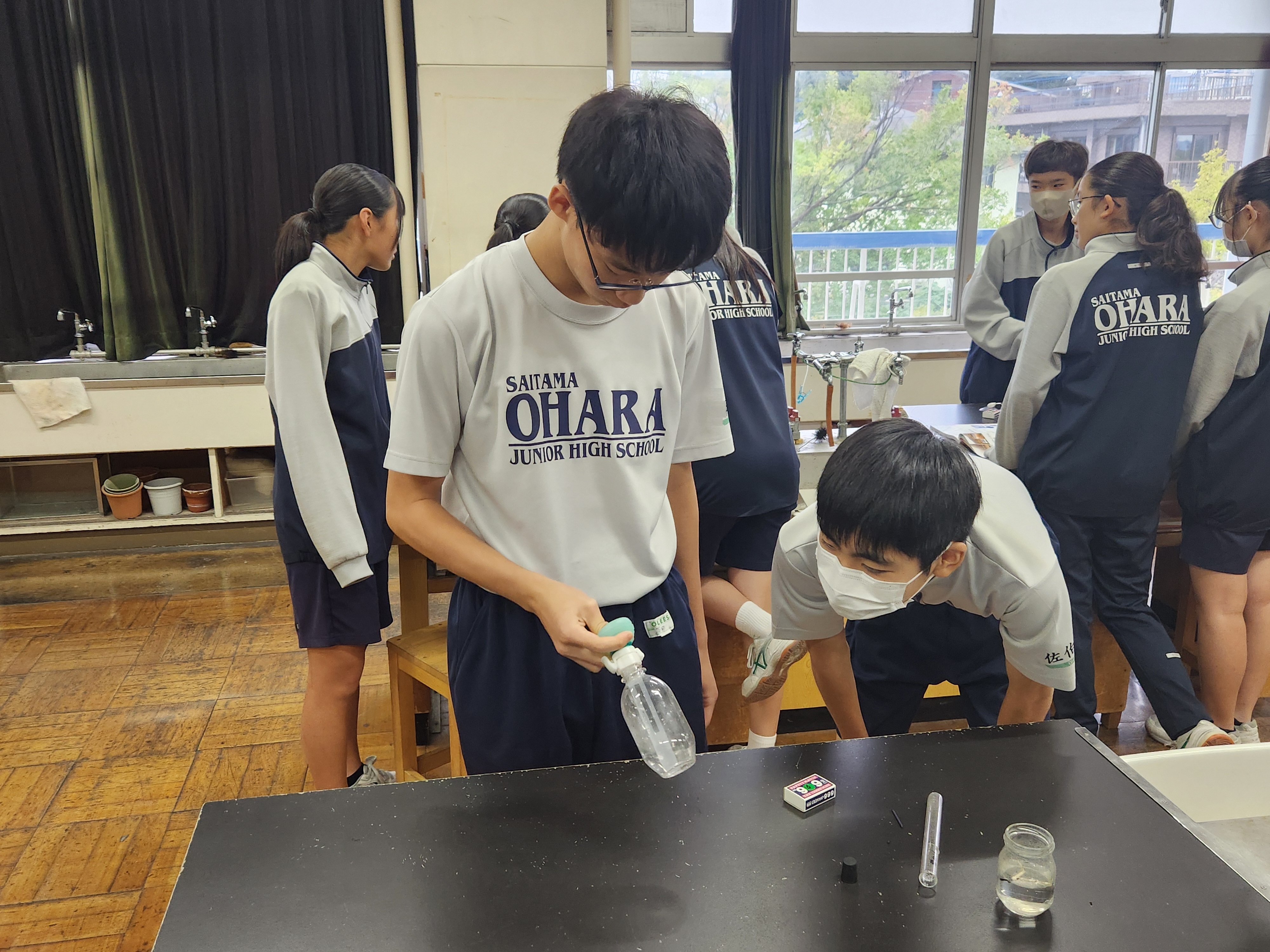

2年生は理科の授業で、「雲を発生させる」実験に取り組んでいました。エタノールが入ったペットボトルに圧を加え、ペットボトルがパンパンになっていきます。その気圧差で雲が発生するらしいのですが、おっかなびっくりペットボトルを開けたとたんに中から白い水蒸気が噴き出し、生徒たちも目を丸くしていました。「なぜ雲ができるのか」といった、当たり前のようにそこにある不思議に目を向け耳を傾けることで、今まで全く知らなかった真実が目の前に現れるのですね。生徒の皆さんも目の前や身の回りに見えること、起こることを「当たり前」で片づけずに、「なぜそうなるのか?」調べてみると、きっと素敵な発見に出逢えますよ!

「不思議に思うことから知恵は始まる」ソクラテス(古代ギリシアの哲学者)

10月21日(火)

さいたま市中学校駅伝競走大会が、荒川総合運動公園で開催されました。今日は最高気温が17℃と、この時期らしい秋空の下、市内各中学校の代表生徒たちが荒川の河川敷を駆け抜け、タスキをつなぎました。レースは、女子が5人、男子が6人で行われましたが、今年度はどのチームも戦力が充実していて、序盤から苦しいレース展開となりました。しかし、どの選手も、仲間からつないだタスキを一つでも前の順位で次の走者に渡そうと、全力の走りをみせてくれました。そして、それをサポートしてくれる生徒たちも沿道から必死の声掛けが続きます。残念ながら男女とも県大会出場の切符を手にすることは出来ませんでしたが、結果が出なかったからといってこれまでの過程を否定する必要など絶対にありません。実際、男子のレース終了後、ある校長先生から、「前を歩いていた大原中の生徒が『ちっくしょ~、来年は絶対に今年の借りを返してやる!』と大声で叫んでいましたよ、やる気があっていいですね」とお褒めの言葉をいただきました。上級生たちからのタスキは、確実に下級生へと引き継がれています!

「前を追いかけても、全然背中が見えない。それでも気持ちが切れない選手がつよいんだ」大八木弘明(駒澤大学駅伝部監督)

10月20日(月)

合唱コンクールがレイボックホール大宮で行われました。これまで練習に練習を重ねてきた成果を発表する場。どの生徒たちも気合十分な表情で会場に乗り込んできました。始めに全校合唱「心の中にきらめいて」で声慣らし。この時点で今日は物凄い合唱が聴けそうだなという予感。1年生、2年生、3年生の順で、それぞれのクラスがこれまで、この歌に向き合ってきた成果を存分に発表してくれました。休憩時間には自然とクラスごとに集まって、発声練習を行う姿が見られ、生徒たちの並々ならぬ決意の程を伺うことができました。3年生の合唱は、もはや迫力が別格!会場全体を包み込む歌声とは、正にこのことと感じ入り、どのクラスが最優秀証を獲るのか全く分からない状況に!それは、生徒も同じだったらしく、結果発表の後、最優秀賞に輝いたクラスの生徒もそうでないクラスの生徒も皆涙を流している様子が印象的でした。コンクールである以上、どうしても順位はついてしまいますが、しかしそれは、皆さんのこれまでの努力やクラスの絆を否定するものでは全くありません。むしろ、今日の歓喜や悔しさをこの後何十年も覚えていてください。きっと皆さんがお爺さんお婆さんになっても忘れられない思い出となって語り草になることでしょう。そしてその時、この思い出が「嫌な思い出」となることは絶対にないはずです。

生徒の皆さん、楽しい一日とたくさんの感動をありがとうございました!

「結果だけの成功に価値はない。仲間とともに作ってきた過程にこそ、価値がある」栗城史多(登山家)

10月18日(土)

野球の県新人体育大会の1回戦が岩槻川通公園野球場で行われました。各地区を勝ち上がってきた代表同士の激突ということで本校の生徒たちも緊張して臨んだ初戦、1回から本校の打線が爆発し、一挙に4点を先制しました。その後もバントや盗塁といった小技を絡めながら、少しずつその点差を広げていきます。投げても二人の投手の継投で相手打線を1点に封じ、終わってみれば5回コールドで見事初戦を突破しました!これには、スタンドに詰めかけた大勢の保護者も歓喜歓喜、皆でハイタッチを交わしました!県大会出場同士、おそらく実力差はほとんどないのでしょう。こうした時に重要なのは、如何に練習どおりのプレーができるかという、正に「平常心」なのだろうなと改めて感じました。選手の皆さん、次の試合の健闘を祈ります!

「平常心は、自信によって築かれるもの」野村克也(プロ野球選手)

10月17日(金)

オンライン朝礼で、いよいよ来週に迫った市中学校駅伝競走大会の壮行会と新生徒会役員の認証式が行われました。駅伝壮行会では、男女それぞれの駅伝部部長から決意表明があった後、全部員で決意のシュプレヒコールを挙げました。全員気合がみなぎっていて、今年も大原中旋風が荒川に吹き荒れることを期待せずにいられません!最後は生徒会長から心温まる激励の言葉が送られました。選手・サポートの皆さん、楽しんできてください!

壮行会に続いて行われた新生徒会役員の認証式では、6名の新生徒会役員一人ひとりに、校長から認証状を手渡しました。その後、新生徒会長が全校生徒に向けてメッセージを送り、今日で引退する旧生徒会役員からも退任のメッセージが送られました。いよいよこの生徒会の代で大原中学校の歴史的な大転換「制服リニューアル」を迎えることとなります。旧生徒会役員たちの代で決定された新制服が新生徒会役員によって広められます。新しい大原中学校の歴史の幕開けをこの生徒たちと一緒にみられることを誇りに思います!

「大原中の一体感すごかったなあ 生徒さんたちのまっすぐな目が素敵でキラキラしていて」10月6日放映のフジテレビ「けるとめる」に寄せられた視聴者からのメッセージ

10月16日(木)

2年生は技術の授業でなんと、ロボット作りに挑戦していました!ロボットの回路や細かい動作くを行う仕組みについて、インターネットを使って調べ、各グループが自由な発想で、オリジナリティにあふれたロボットを完成させるそうです。担当教諭が廃材を使って製作したロボットを生徒たちに実演してみせていましたが、その繊細な動きに、生徒たちから驚きの声が挙がっていました。介護や料理の配膳など、様々な職種にロボットが導入されています。後10年したら、世界はどうなっているのでしょうか?個人的に、校長室でハンコを押してくれるロボットを誰か作ってくれないかなと思ってしまいました。(笑)

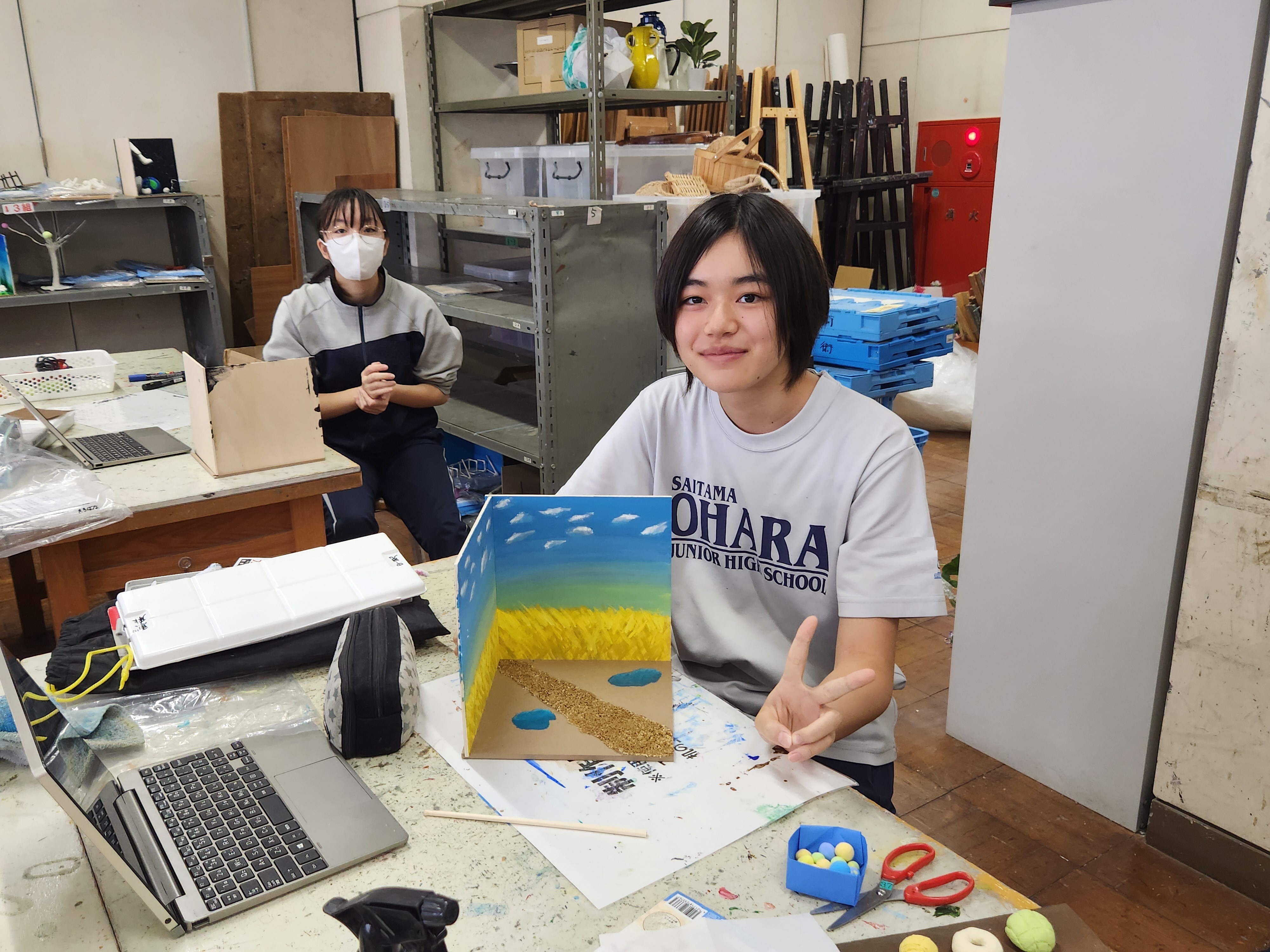

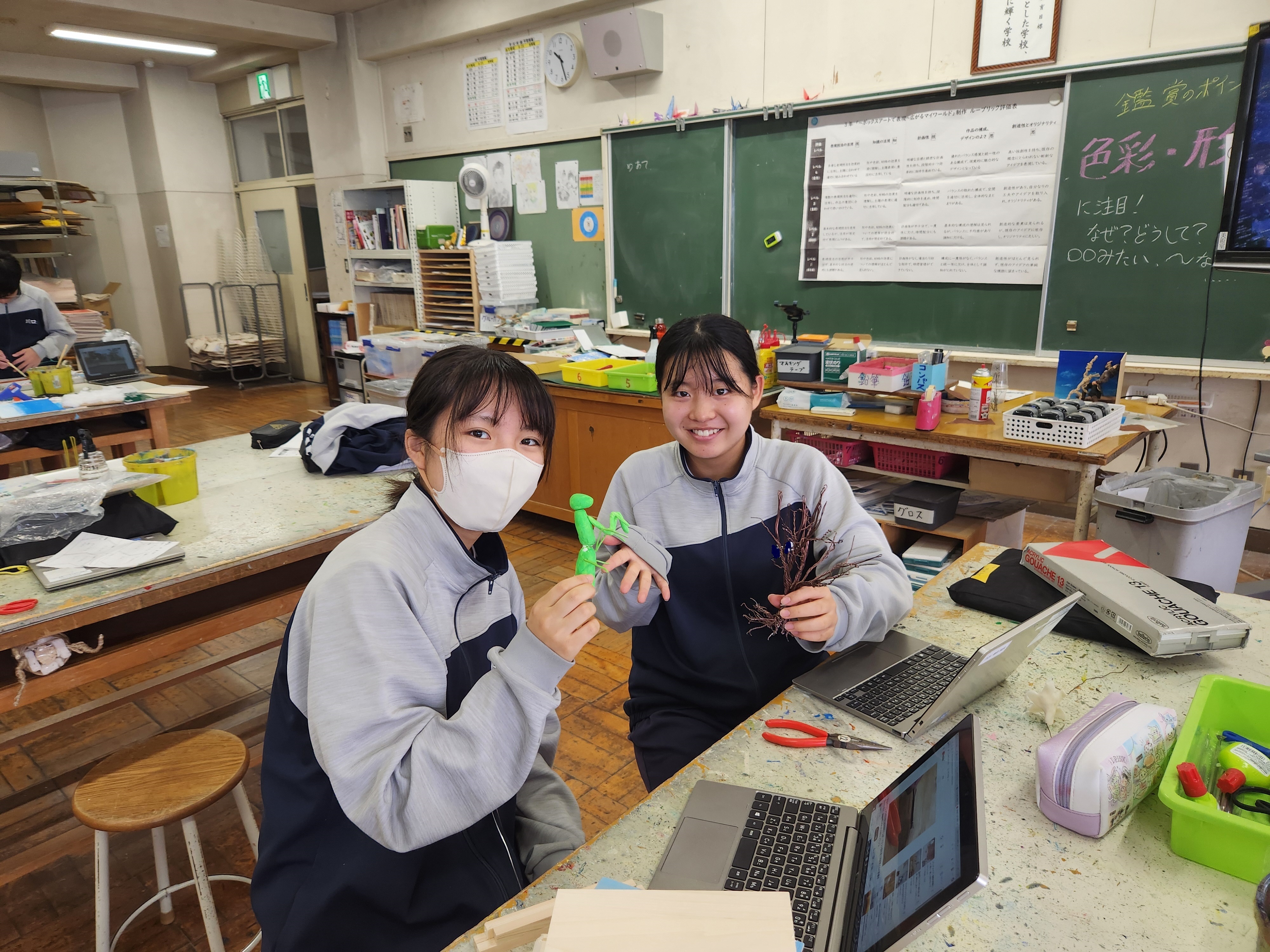

3年生は、早くも「卒業制作」に取り組んでいます。生徒一人ひとりが思い描く世界を造形に表していました。草原で遊ぶ馬の親子や麦畑を貫く一本道、針金で作った樹木や紙粘土のかまきりなど、生徒たちの創造力は宇宙をも超える世界観で拡がっているようです。「卒業」という言葉で自身の創造力を完結させるのではなく、むしろここから更に、ありったけの創造力の羽を広げて自由に舞い上がってほしいと願っています。皆さんの思い描いたとおりに未来は変わっていくはず!

「子どもは誰でも芸術家だ。問題は大人になっても、芸術家でいられるかどうかだ」パブロ・ピカソ(スペインの画家)

]

]

10月15日(水)

来週に行われるさいたま市中学校駅伝競走大会に向けた試走が、当日の会場となる荒川総合運動公園で行われました。朝方からの雨が心配されましたが、幸い降られることはなく走路のコンディションも良好。むしろ爽やかな秋風の吹く中での心地よい試走となりました。今日は、数人ずつのグループに分かれ、タイムトラアルを行っていましたが、忘れてはいけないのが、一人ひとりの細かいタイムを計ったり、ランナーに向けて励ましの声をかけたりする「サポートメンバー」の活躍です。失敗しなようにと緊張しながらラップを叫ぶ生徒たちがいるからこそ、当日大原中の選手たちが気持ちよくフィールドを駆けられることに感謝の気持ちでいっぱいです!

「私たちは皆、互いに助け合いたいと思っている。人間とはそういうものだ。相手の不幸ではなく、お互いの幸福によって生きたいのだ」チャールズ・チャプリン(アメリカの喜劇俳優)

10月14日(火)

連休明けの今日は、新人戦県大会の代表者会議があったため、大勢の先生が出張となり、自習となる授業が多くありました。中でも2年生の1クラスは、3時間も自習になるということで、そのうちの1コマを私がいただき、「宇宙制服の仕方」について生徒たちに話をさせてもらいました。宇宙制服をするために何が必要かということについて、周りの生徒たちで話し合い、「愛」「勇気」「筋肉」などというワードが出てきて、なるほどと思わせられました。生徒の皆さんには、とりとめのない話で時間を奪ってしまいましたが、私的には、久しぶりの教室の授業でとても楽しかったです。また呼んでください!

合唱コンクールまで後1週間となり、どのクラスの合唱も仕上がってきたようです。クラスごとに発声練習を行ったり、最初から男女で合わせたりとやり方は様々ですが、「良い合唱にしよう!」という思いはどこも同じようです。このクラスで合唱ができるのも残りわずか。存分に楽しんで、最高の思い出をつくってください!

「思い出に浸る暇もないってくらいの思い出作りたい」野田洋次郎(シンガーソングライター、RADWINPSボーカル)

10月10日(金)

昨日見つけた柿の木、用務員さんが早速、実をもいでくださいました。やはり甘い次郎柿だったようです。大ぶりの実がなっていて、驚きました。正門の脇のキンモクセイからも秋の香りがほんのりと漂っています。夏と冬の間の「つかの間の秋」なのかもしれませんが、学校の敷地内を歩いていると季節の変化を感じられて楽しいです。今日、10月10日は、少し前まで「体育の日」でした。昭和39年に開催された東京オリンピックの開会式がこの日に行われたことを記念したものですが、この日に会開会式が行われた理由は、過去100年に遡って、もっとも晴れの日が多かったからだそうです。確かに今日も抜けるような青空が広がっていました。

そんな季節感に浸る余裕もなく、今日は2学期の中間テストが行われました。どの生徒も全力で問題用紙に向き合っています。特に3年生は、今学期の成績がその後の進路に大いに関わるだけに、正に「必死」というオーラがどの生徒からも感じられました。行事の多い2学期の中でも、新人戦と合唱コンクールの間にあるこの中間テストは、モチベーションを保つのが難しかったことでしょう。しかし日頃の積み上げの成果と考え、この結果を次に活かしていってください!

「幸運の女神は、準備されたところにやってくる」ルイ・パスツール(フランスの細菌学者)

10月9日(木)

気が付くと、校舎脇の柿の木に真っ赤な色の柿の実がたわわに実っていました。この柿はなんという種類の実でしょうか?形からすると、渋柿ではなさそうです。食べたら甘いのでしょうか?思わず興味をそそられます。暑い暑いといいながら、季節は確実に秋になっていたのですね。

校庭から元気のよい声が響いてきたので、それにつられて外へ出てみると、3年生の生徒たちが、「アルティメット」という競技に挑戦していました。アメリカンフットボールをフリスビーで行うような競技で、フリスビーを投げ合いながら相手の陣地を攻撃するゲームです。予想のつかない飛び方をするフリスビーをなんとかキャッチしようと右往左往している姿が実に楽しそうでした。私が中学生の時は、体育の授業というと「おっかない」というのが一番の記憶ですが、こうして誰もが楽しむことで、大人になってからもスポーツに親しもうという意欲が根付いていくのでしょうね!生徒たちと一緒に自分もやってみたくなりました!

「自分を楽しませることは、あなたの可能性を広げることです」CHIE(タレント、占い師)

10月8日(水)

今週は、6時間目終了後、毎日クラスごとに合唱練習を行っています。大原中学校の素晴らしいところは、全ての行事に皆すぐ熱くなるところ。よく見ると、グループの中に担任も混じって一緒に歌っています。今年はどのクラスも完成度が高いようで、明日にでもホールに立てそうな勢いです。音楽室や教室だけでなく、廊下や階段の踊り場など校舎の至る所から元気な歌声が聞こえてくるのは、何とも嬉しい気持ちになるもの。先日ご来校いただいた橋本祥路先生も、「上手に音符を拾うことが良い合唱ではない、如何に歌の世界に入り込んで、それを自分の言葉で表現することが大切」とおっしゃっていました。合唱コンクール当日、心に何本もの矢が刺さる合唱が聴けることを楽しみにしています!

「どうやって音楽を作っているのかと尋ねられた時、ただ音楽の中に踏み入るだけだと答えます。それは川の中に身を任すようなもの。川の中のすべての瞬間が、それぞれの歌をもっている」マイケル・ジャクソン(アメリカのシンガーソングライター)

10月7日(火)

木曜日までチャレンジスクールが行われています。生徒玄関には、のぼりが秋風にはためいています。今日は昨日より5℃以上気温が下がるそうですが、このまま冬になってしまうのでしょうか…?いつまでも真夏日が続くと思ったら、急に寒くなるなんて、日本の「四季」はそのうちなくなってしまうのかもしれませんね?

昼休み、今日もたくさんの生徒が校長室に遊びに来てくれました。クイズを解いたりおしゃべりをしたり、生徒たちも思い思いに過ごしていますが、この時間が自分にとっては、至福のひとときです。事務仕事に疲れているときなどは、子どもたちの笑顔と元気な声に癒されます。こうした「小さな幸せ」があるおかげで頑張れることってあるんですよね。

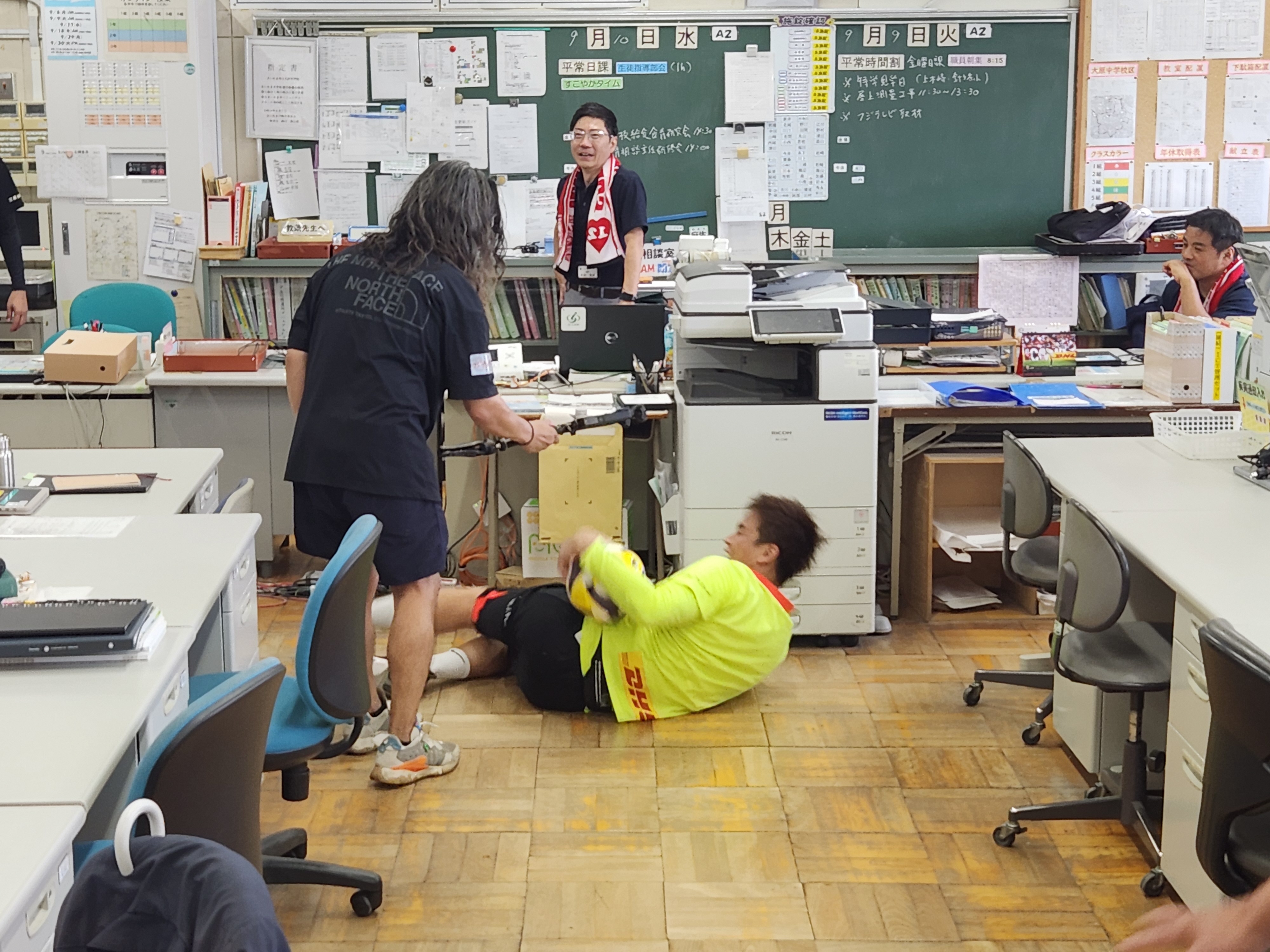

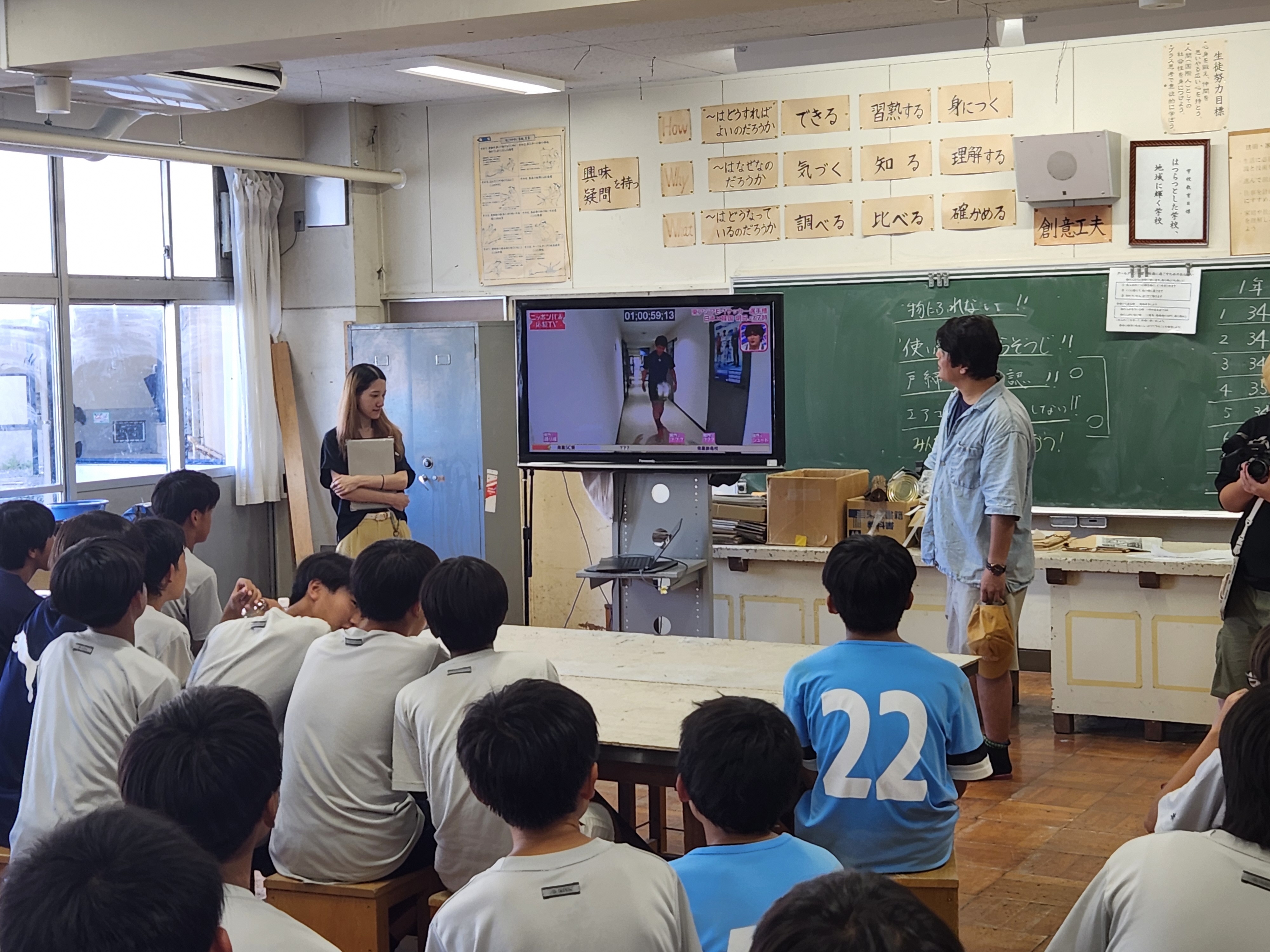

昨夜、フジテレビで「けるとめる」がついに放映され、今日の学校は、その話題でもちきりでした。生徒全員が浦和レッズの選手たちと一緒に一つのことに取り組んだ感動が少しでも視聴者の皆様に伝われば光栄です。放映日までご紹介できなかったのですが、撮影日当日のオフショットをアップできるようになりましたので、ご覧ください!

「自分を励ます最上の方法。それは誰かを励まそうとすること」マーク・トウェイン(アメリカの小説家)

10月6日(月)

金曜日の中間テストを控え、今週は朝練習のない静かな朝となります。しかし、国際理解教室では、早朝からチャレンジスクールが行われ、数名の生徒が既に教科書やワークを取り出して、黙々と勉強していました。テスト勉強というと、「徹夜」というイメージがありますが、実は睡眠によって脳がリフレッシュした状態の朝に勉強した方がアドレナリンやドーパミンといった神経伝達物質が分泌され、集中力も学習意欲も高まるのだそうです。それぞれにとって効果的な学習スタイルを確立させるとよいですね!

2年生は国語の授業で、漢字のまとめと平家物語の暗唱を行っていました。平家物語は元々、琵琶法師が琵琶の音色に乗せて語ったことが始まりとされており、そのリズミカルな旋律は一度覚えてしまうと、ずっと頭に焼き付くものです。是非何度も声に出して読んでみてください。

1年生は、後期の生徒委員会決めを行っていました。どのクラスでも積極的に立候補者が手を挙げていました。「私がこの学校を必ずよくします!」という決意表明に、来年の今頃は、この生徒たちが大原中学校の中心になっているのだなと、頼もしさを覚えました。

「夢を叶えるコツは、狂ったようにほしがること」山本寛斎(ファッションデザイナー)

10月5日(日)

上木崎大原秋祭のメインイベント、神輿パレードが行われ、本校の生徒も大人用の神輿を担がせていただきました。「校長先生も担がないんですか~?」と生徒や地域の方にたくさん声をかけていただいたのですが、昨年、ほぼ最初から最後まで神輿を担いだところ、肩の皮は剥げるわ、腰は立たなくなるわで、次の週が全く仕事にならなかったため、今年は「ごめんなさい!」をさせていただきました。与野駅前を出発し、ゴールの足立神社まで2km弱の距離を約2時間の時間をかけて練り歩くのですが、地域の方たちに励まされながら、生徒たちも元気に「ソイヤ~、ソイヤ~!」と大きな掛け声をあげていました。その姿を見ていると、自分も心の中にふつふつと熱いものが込み上げてきて…!来年は必ず担がせてくださいとお願いをしてきました!そして、みんなで大原中の校歌を歌いましょう!

9月9日に本校で撮影が行われたフジテレビの新番組「けるとめる」がいよいよ明日夜11時15分から放映されます。大原中の生徒たちと浦和レッズの選手たちが全力をあげて一つのことに取り組んだ感動のドキュメント、是非ご覧ください!

「大人になって私たちは子ども時代を懐かしく思い出す。それはあの頃夢中になった様々な遊び、今は消えてしまった原っぱ、幼なじみだろか。きっとそれもあるかも知れないが、おそらく一番懐かしいものは、あの頃無意識に持っていた時間の感覚ではないだろうか」星野道夫(写真家、探検家)

10月4日(土)

上木崎大原秋祭の前夜祭が足立神社の境内で行われ、昨年に続き、今年もたくさんの生徒がボランティアスタッフとして参加しました。あいにくの雨天となり、楽しみにしていた吹奏楽部の公演は2年続けて中止となってしまいましたが、会場には今年も大勢の地域の方が集まりました。その中で生徒たちは、焼きそばを焼いたり、フランクフルトにケチャップやマヨネーズをかけたり、冷たいジュースやわたあめを打ったりと、大人の中に混じって手際よく仕事をしているのが印象的でした。地域の方たちに支えられるだけでなく、このように地域を動かしていくファクター(要素)になることで、この町がより活気のあふれるものになることを願っています。

「日本人ほど、お互い楽しく生きていく秘訣を心得ている国民は、ほかにちょっと見当たらない」小泉八雲(イギリスの文学者、紀行文作家)

10月3日(金)

新人体育大会最終日。今日は、サイデン化学アリーナで男子卓球団体戦が行われました。予選リーグに出場した本校男子卓球部は、最初緊張気味でいくつかのセットを落としましたが、周りの応援の声に励まされ、徐々に調子を上げていった様子。難しいボールを拾うだけでなく、強烈なスマッシュも決まりだし、失ったセットを取り戻していきました。結果見事予選リーグを勝ち抜き、決勝トーナメント進出を決めました。勝利の瞬間、会場いっぱいに響き渡いた生徒たちの雄たけびに、彼らがこの一戦にどんな思いで臨んでいたかを知ることができました。

校内では、合唱コンクールに向けた取組が本格化してきました。今日は3年生が体育館でリハーサルを行いましたが、先日の橋本先生のご指導もあったからでしょうか、この時期としては驚くほどきれいなハーモニーを聴かせてくれました。体育館のグランドピアノの音が出なくなり、小さなピアノでの伴奏となりましたが、十分に聴きごたえのある合唱でした。放課後は、どこのクラスも廊下や教室で練習を行っています。最初から全員で合わせるクラスもあればパートごとに分かれて丁寧に音をとっているクラスもありました。どのクラスにも担任が張り付き、既に「静かな闘い」が始まっているのを感じました。

「結果を出すためには、小さな成功の喜びを感じないと、なかなか継続することは難しい」小池一夫(漫画原作者、作家)

10月2日(木)

新人体育大会は昨日の雨で順延となった女子テニス部と野球部が県大会出場をかけた「負けられない一戦」に臨みました。天沼テニス公園で行われた女子テニス準々決勝では、どちらも「負けられない」という意欲が凄まじく、序盤から激しいラリーの応酬が続きました。本校の生徒たちは必死の思いでボールに食らいついていましたが、惜しくも勝利とはならず。しかしこの経験を是非次の大会での飛躍につなげてください。野球は川通球場で準々決勝を闘い、7点差を見事な集中打で逆転!県大会出場を決めました。

午後、3年生は、体育館で進路講演会を行いました。講師は、昨年度に続き実業家で美容師、カメラマン、企業コンサルタント、絵本作家としてマルチな活躍をみせる沖浜健一さんをお招きし、「なりたい自分になるために」というテーマでお話をいただきました。高校時代に学校の先生になることを目指していた沖浜さんがふとしたきっかけで美容師を目指すことになった経緯や、表参道と原宿に2店舗経営した美容室を閉じ、地元埼玉県に3店舗をオープンさせた時の思い、経営者の立場から、人のどういう姿勢に可能性を感じられるかといったこれから社会に出ていく中学生には大きな刺激に満ちたお話しを伺うことができました。休憩時間や講演終了後にも大勢の生徒が沖浜さんのところに質問をしに集まり、なかなか解放してくれませんでした(笑)。

「情報は『役に立つ/立たない』で取捨選択するのではなくて、今役に立たなくても『面白そう/面白くなさそう』で取捨選択した方が知識の幅が広がって、選択肢も広がるのでオススメです」沖浜健一(実業家、美容師)

10月1日(水)

さくら草特別支援学校の生徒2名が来校し、本校の特別支援学級の生徒たちと交流会を行いました。美術の時間を使って、樹木の絵にカラフルな絵の具を使ってそれぞれの手形を押しています。お互いの個性が調和し、華やかでにぎわいのある樹木の絵が完成しました。このような交流会をもっともっと広め、大切にして誰もがお互いを理解し合える社会になってほしいと、心から願いました。

新人体育大会も大詰めに入ってきました。今日は柔道と女子卓球の団体戦がそれぞれ、大宮武道館とサイデン化学アリーナで行われました。柔道は男女とも予選リーグで市内屈指の強豪と当たってしまい大苦戦を強いられるハメに…。体格差も全く違う相手に、しかし本校の生徒たちは躊躇せず積極的に技をかけにいっています。惜しくも一本を取れれた生徒もいましたが、どんな相手にも決してものおじしない攻めの姿勢に大変な勇気をもらいました。女子は見事に予選リーグを突破し決勝トーナメントに進出、男子もあと1勝で予選リーグ突破のところまで来ています。是非「攻めの気持ち」で男女そろって県大会出場の悲願を果たしてください!

今回、試合時間が丸かぶりで、女子卓球の応援には行けなかったのですが、こちらも見事予選リーグを突破し、決勝トーナメント進出!代わりに応援に行ってもらった教頭先生から、試合直後のとびきりの笑顔の写真が送られてきました。みんなの嬉しそうな表情から、ここまで一生懸命頑張ってきた努力の跡が伺えます。

「地球は丸い。終わりに見える場所は、また新たな始まりに過ぎないかもしれない」アイビー・ベイカー・ブリースト(アメリカの政治家)

9月

9月30日(火)

荒川総合グラウンドでは、ソフトボールの準々決勝が行われ、県大会出場をかけた大一番が行われました。本校は、序盤に失点をしたものの、その後は堅い守備で相手に得点を許さず、逆に攻撃面で盗塁やバントといった足技、小技を駆使して着実に得点を重ね、終盤ついに同点に追いつきました。しかし、最終回、失点を許しそのままゲームセット、県大会出場はなりませんでした。しかし、ここまで粘り強く相手に食らいついたことは、今後に向けて大きな自信につながったことと思います。

男子バスケットボール部も2回戦勝利し、県大会出場をかけた3回戦を闘いました。体格もスピードも地力に勝る相手チームに対し、本校の生徒たちはスタミナでしつこく食い下がり、決して大量リードを許さないまま最終ピリオドまで試合はもつれこみました。外からのシュートも決まりだし、最後の最後まで先の読めない試合となりましたが、惜しくも勝利とはならず。試合終了後、生徒たちは皆、大粒の涙を流していましたが、悔しいと思えるのは、もっとやれたと思うからな訳で、つまり、悔しさはそのまま自分たちの「のびしろ」な訳です。ここから始まる大原中学校の捲土重来(けんどちょうらい)が楽しみです!

「人間の価値とは、君がどれだけ高い位置にいるかで決まるのではない。人間の価値とは、君がどん底の谷間からどれだけ高くまで這い上がってきたか、その距離、高低差によって決まるのである」ブッカー・T・ワシントン(アメリカの黒人解放運動指導者)

9月29日(月)

「走る川」「時の旅人」「カリブ夢の旅」など数多くの名曲を世に送り出したことで有名な作曲家の橋本祥路先生が来校し、3年生に直接合唱指導をしてくださいました。先生からは、「音符を拾うのではなく、その曲にどんな思いが込められているのか、歌の世界を想像してみよう」というアドバイスをいただき、歌詞の一つひとつを自分なりに解釈して歌っていました。自分たちが歌う作曲家ご本人からご指導を受けるとあって生徒たちも最初は緊張していたようでしたが、先生のユーモアあふれる語り口に引き込まれ、教室は温かい雰囲気になりました。

新人体育大会では、アイルスタジアム浦和で野球部が2回戦でシード校と対戦、予想通り熱のこもった闘いとなりました。初回に先取点を奪った大原中ですが、その後はなかなか好機を活かせず、逆に相手チームの反撃に遭い、苦しい展開に。しかし、仲間同士大きな声をかけあい、堅い守備と3人の投手の継投で得点を許さず、見事に逃げ切り勝利しました。観客席からの大きな歓声の中、生徒たちのやりきった感満載のキラキラした表情が印象的でした。

サイデン化学アリーナでは、女子バスケットボールの2回戦が行われました。試合開始直後は、緊張もあったのでしょうか、何本もシュートを打つも得点が決められず、ロースコアの展開となりました。しかし、そこは日頃から基礎トレーニングをみっちり積んできた本校の生徒たち、苦しい中にも徐々に自分たちのペースを取り戻し、点差を引き離していきます。最後まで相手に主導権を渡さずに逃げ切った選手たちに、大きな拍手が寄せられていました!

「練習とは追及。そして、本番を楽しむための準備」渡辺貞夫(ジャズサクスフォーン奏者)

9月28日(日)

大宮国際中等教育学校体育館で、男子バスケットボールの初戦が行われました。試合開始早々、本校の生徒たちは相手陣営に猛攻を仕掛け、確実に得点を奪っていきます。その後も一切油断することなく、手を抜くこともなく、最後まで全力のプレーをみせ、見事勝利!勝ち負けもそうですが、それ以上に、相手チームを常にリスペクトし、全力で臨むチームスタイルに清々しさと好感をもちました。

サイデン化学アリーナでは、女子バレー部が初戦に登場。今回はシードとして相手から追われる立場でしたが、彼女たちの最大の魅力は、多少のことではへこたれない、底抜けの明るさです。試合中も大きな声で仲間を励まし、鼓舞し、少しでも緊張感を和らげようとしていました。試合はその元気なパワーが最初から全開となり、見事2-0でストレート勝ち。このまま県大会出場を目指して頑張ってください!

「日夜大きなプレッシャーがあるのです。笑わなければ死んでしまうでしょう」エイブラハム・リンカーン(第16代アメリカ合衆国大統領)

9月27日(土)

新人体育大会が市内各会場で本格的に始まりました。岩槻文化公園体育館では男子バレー部が県大会出場をかけた一戦に臨みました。序盤から強烈なサーブが何本も決まり、試合の主導権を握った後は、丁寧なレシーブと的確なトス、左右へ振り分けるスパイクが面白いように決まり、2ー0で見事に勝利。7年ぶりとなる悲願の県大会出場を決めました!

レッズハートフルフィールドでは、サッカー部が初戦を戦いました。初戦から強豪と対戦し、相手のスピードに押されながらも、これまでの練習で培ってきた連係プレーで再三相手ゴールを脅かしますが、ここ一番のシュートを決めきることができずに惜敗。しかしこの経験を次に活かし、今度こそ、勝利の雄たけびをみんなであげましょう!

「真の栄光とは、勝ち続けることではなく、一旦敗北にまみれても、再び立ち上がり、勝利することである」ビンス・ロンバルディ(アメリカのアメリカンフットボールコーチ)

9月26日(金)

陸上競技の新人体育大会が駒場スタジアムで開催されました。この会場は選手が待機するスタンドと学校関係者や保護者が観戦するスタンドが分かれていて、普段は出場する選手と話をすることができないのですが、今日は、幸運にもレース前の招集を受けている1年女子400mリレーに出場する生徒たちに声をかけることができました。緊張の中にもこれから上がる大舞台への期待でキラッキラした表情が素敵でした!今日はリレー種目を4つ観戦しましたが、どのレースも生徒たちが気持ちでバトンをつないでいる気がしました。最後まで全力を尽くしてゴールテープを切るその姿に、観客席から惜しみない拍手が送られていました。

「あなたは過去の自分がたすきをつないだアンカーである」岩本能史(ウルトラマラソンランナー)

9月25日(木)

今週末から本格的に始まる新人体育大会へ向けての壮行会が行われ、各部の部長から大会へ向けて力強いメッセージが発せられました。大原中学校では、運動部だけでなく、これからのコンクール等に向けて文化部の部長からも決意表明が行われています、どの部長も大きな声で、そして心のこもったメッセージを伝えられたと思います。ある部の部長が言った「全勝必笑(ぜんしょう・ひっしょう=全て勝って、最後は必ず笑って終わる」という言葉がとても印象に残りました。壮行会の最後は、これから進路という大きな「大会」に臨む3年生を代表して生徒会長が「どのような結果になったとしても、その時その場でベストを尽くします!」という頼もしい宣言がされ、1・2年生から大きな拍手が送られました。大会もコンクールも受験も大原中学校が一丸となったチームワークで臨みましょう。目指せ、宇宙制服!

「チーム全体のプレーがその成功を左右する。個々のスター選手が世界一の集団であっても、彼らが一緒にプレーしなければ、クラブは一銭の価値もない」ベーブ・ルース(アメリカのプロ野球選手)

9月24日(水)

今日は第1回のさいたま市学力検査が行われ、3年生の生徒たちは真剣な表情で問題用紙に向き合っていました。市内の中学3年生が一斉に受検し、進路決定の重要な資料ともなりますので、かなりの緊張感をもって試験に臨んでいる生徒が多かった様子です。いよいよ受験の季節到来といったところでしょうか?春はもうすぐそこまで来ています。自分の力を信じて頑張ってください!

1年生は数学の授業で、距離と時間と速度の関係を立証する計算式を考えていました。正解は「2km」なのだそうですが、その距離にたどりつくよう、距離と時間の関係を色々な形の式に置き換え、仲間たちと「あ~でもない、こ~でもない」と相談し合っています。与えられた式から解を導き出すのではなく、正解に合う式を作るという逆転の発想がとてもよいと思います。新しい時代の新しい学習の在り方を見たようです。

「常識外れの思想をもつことを恐れてはいけない。今日の常識のほとんどは、元々常識外れの思想から生まれているのだから」バートランド・ラッセル(イギリスの哲学者)

.jpg)

9月22日(月)

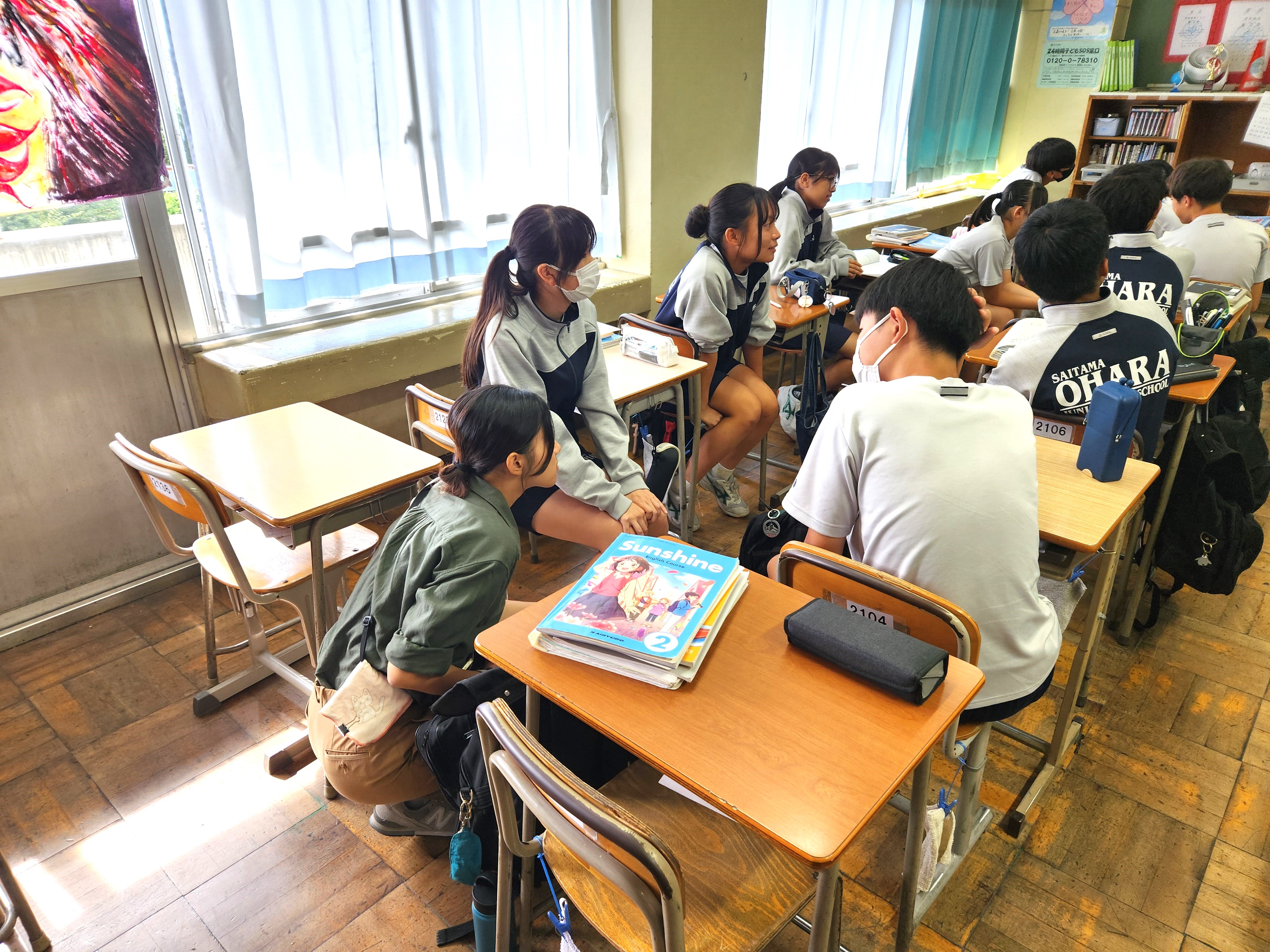

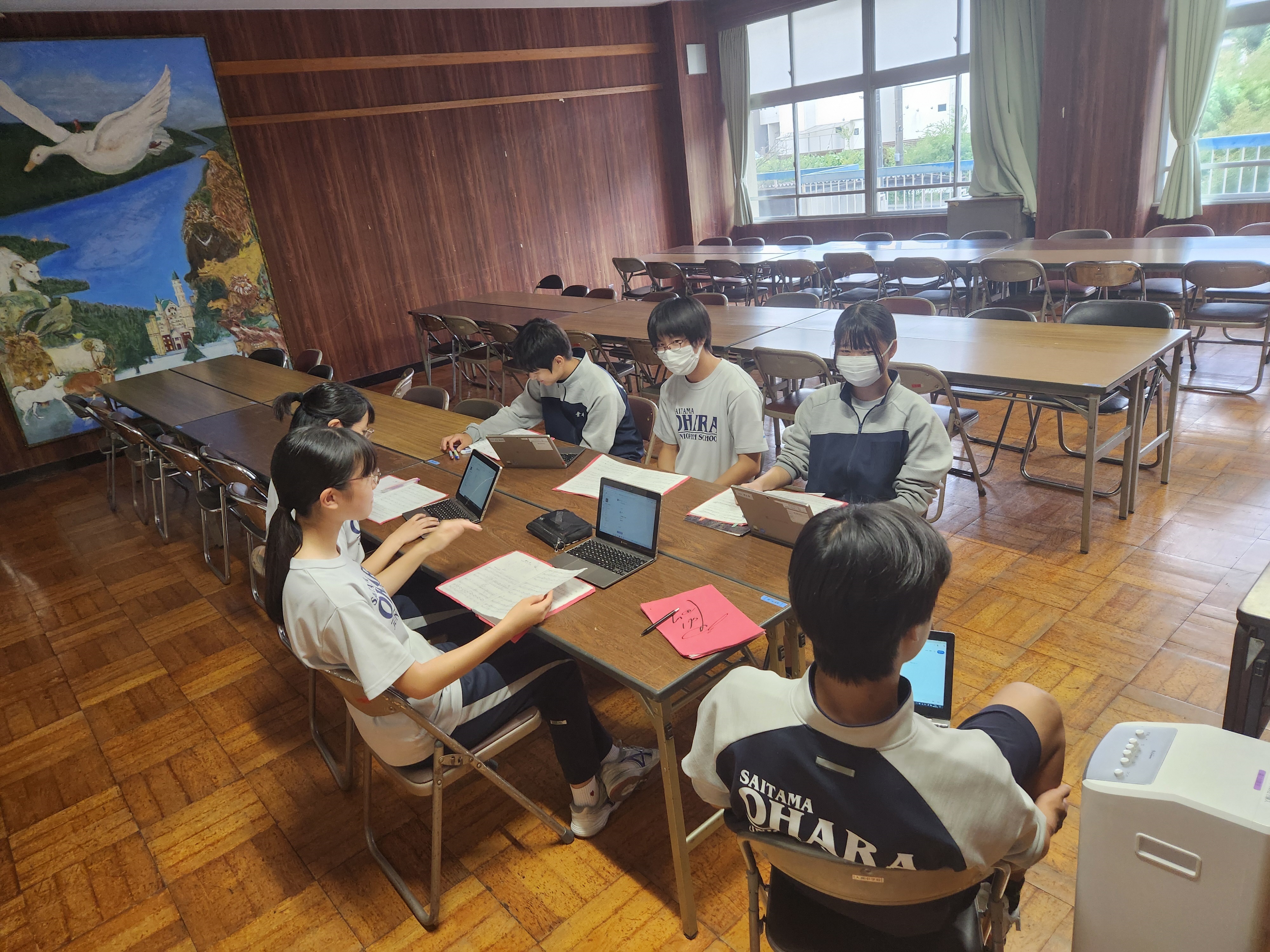

今日は教育実習生によるG・Sの研究授業が行われました。英語で話す言語活動の時間を少しでも長く確保しようと、プリント配付の仕方やICT機器の効果的な利用など、随所に工夫が見られた良い授業でした。英語で話す場面も少人数のグループだったり大勢のグループだったり、様々なシチュエーションに応じて形態を変えています。国際社会を生き抜く上で、色々な場面を想定して話す力は、大変に重要だと感じました。

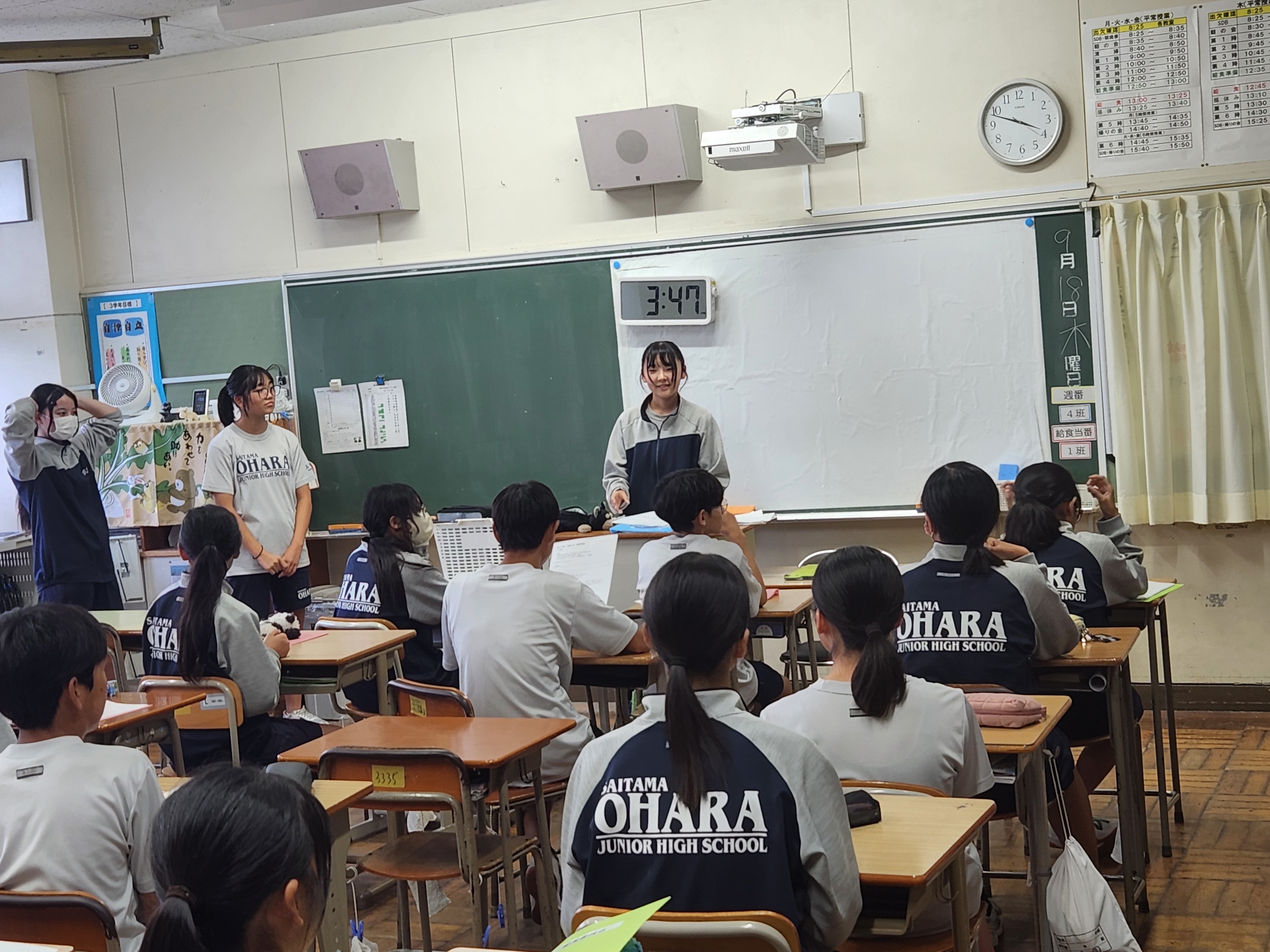

午後、生徒会役員選挙が行われました。現生徒会長から、「変わりゆく大原中学校の歴史の中で、この選挙は大きなターニングポイントになる」というスピーチに影響されたせいでしょうか、どの候補者たちも「大原中学校をよりよくしたい!」という熱い想いのこもったスピーチを行うことができました。また、候補者だけでなく、応援演説も「この人なら絶対に大丈夫!」という力のこもったものばかり。それが体育館全体に広まり、生徒たちも真剣な表情で演説に聞き入っていました。投票の際も全く無効票が出ず、充実した生徒会選挙が実施できたようです。来年からの新制服導入に伴う「新生大原中学校」の初代生徒会役員となる6名には、是非、生徒たちの中心となって活躍してほしいと願います。

「誰もが自分自身の視野の限界を、世界の限界だと思い込んでいる」アルトゥール・ショウペンハウアー(ドイツの哲学者)

9月20日(土)

木崎小学校で「ふれあい祭り」が開催され、本校の生徒たちもボランティアとして参加、ゲームやワークショップの運営をお手伝いさせていただきました。小学生や地域の方たちと和気あいあいとした雰囲気の中で楽しい時間を過ごすことが出来た様子。ワークショップで鮮やかな手さばきを見せ、小学生たちから「すごーい」と称賛されて、皆まんざらでもない表情でした。こうして積極的に地域の方との交流を深めることで、大原中学校について知っていただくとともに、生徒たちも「地域に頼られている」ことを実感することで、より積極的に地域に貢献しようという思いが根付いてもらえたら、これ以上の喜びはありません。

「社会はひとつの船のようなものだ。誰もが舵をとる準備をせねばならない」ヘンリック・イプセン(ノルウェーの劇作家)

9月19日(金)

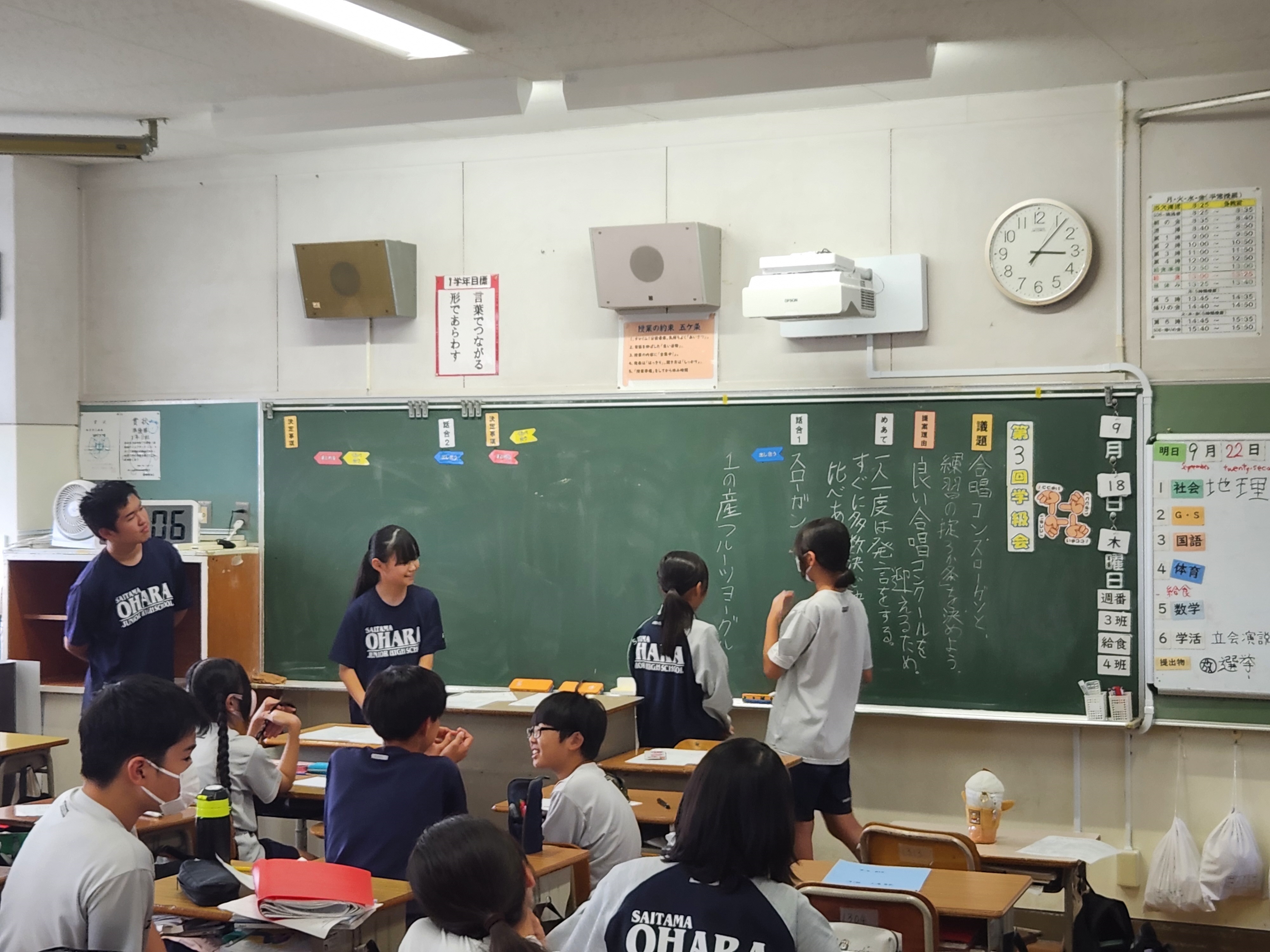

学活の時間、どのクラスも合唱コンクールに向けた「クラススローガン」を決めていました。どんな歌を歌いたいか、積極的な協議が行われています。中には別室で対策会議を行っていたクラスも!同じ歌でもその歌にどんな思いをこめるかは、生徒一人ひとりによって、随分違うものだなと感じられました。めいめいの違う味が合わさってコトコト煮込むことによって、そのクラスにしか出せない深いコクのある味が出せるのでしょう。一つの合唱を完成させるのって、なんだかシチューを作りに似ていますね。お店の味ではなく、家でしか味わえない家庭の味。たくさんの個性という具材をじっくり時間をかけて、最高の味に仕上げてほしいものです。

「料理は、材料や調理技術も大切だけど、心を込めて作らなきゃ、絶対においしい料理なんかできないです」村上信夫(フランス料理シェフ)

9月18日(木)

前期最後の生徒委員会が行われました。3年生が中心となる最後の委員会です。各委員会では、執行部からこの半年間の総括について話があり、後期の委員に引き継いでもらう内容について話し合いがもたれました。来週には、生徒会役員の改選があり、名実ともに2年生が学校の中心となってこの大原中学校を動かしていくことになります。考えてみれば、今の3年生の代は、「新制服の決定」という、大原中学校の歴史に残る偉業を成し遂げました。次の代も3年生の志をしっかりと受け継ぎ、この学校が誰にとっても安全で楽しい居場所となるよう、また新しいことに挑戦していきましょう。今度はどんな発想で、どんな新しいプロジェクトが生まれるのでしょう?今からとても楽しみです!

「他人の成功を助けることによって、自分が最も早く、最もよく成功することができるというのは、文字通り真実である」ナポレオン・ヒル(アメリカの作家)

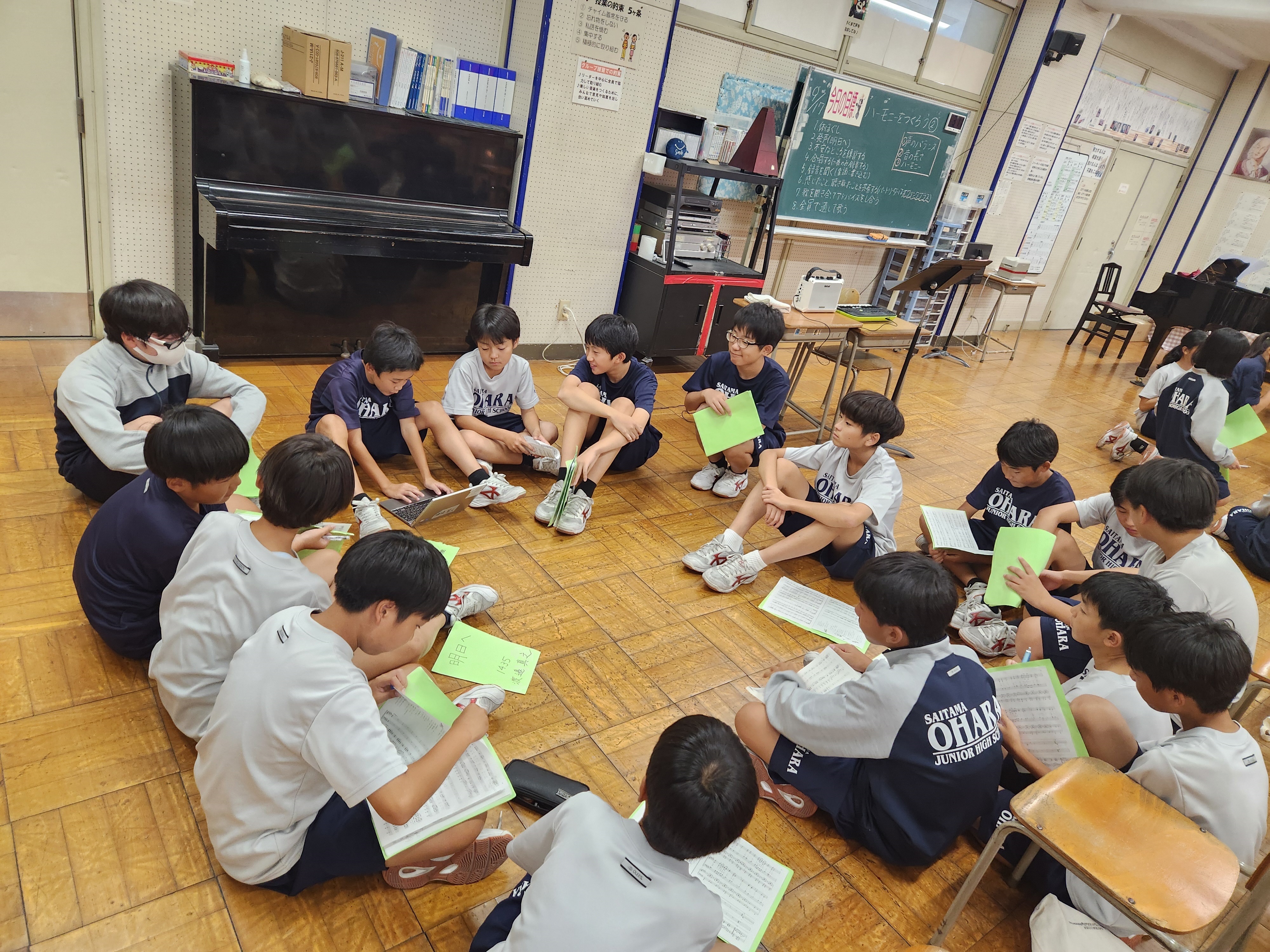

9月17日(水)

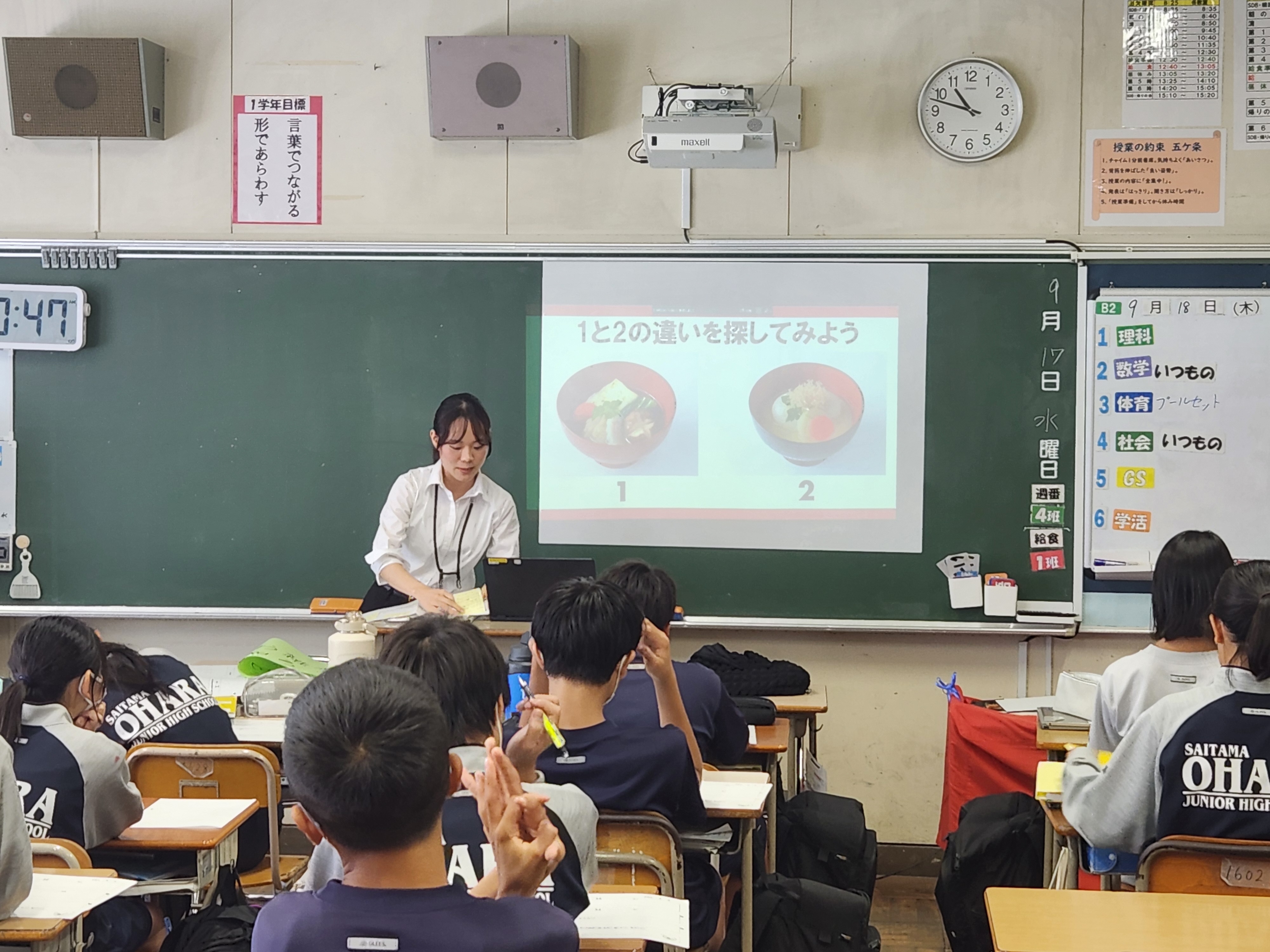

1年生の家庭科と音楽で、教育実習生による研究授業が行われました。家庭科の授業では、「受け継がれてきた食文化」について、地域によるお雑煮の違いを各自書籍やインターネットを駆使して調査し、調べた内容をグループで共有していました。地域によってみそ仕立てやすまし仕立て、各餅に丸餅といった違いに生徒たちも驚いたようです。音楽の授業では、合唱コンクールに向けて、どうすればきれいな混声合唱が完成するか、パートごとに話し合い活動を行っています。また他のパートの合唱を聴いて、どうすればさらに良くなるかについて、積極的にアドバイスも行っていました。主体的に考え、調べ、協議したことをもう一度考えることで、「探求的な学び」が生まれます。本格的なデジタル化社会の到来に向け、学校の授業の在り方も変わっていかなければなりません。

「変化の時代には、学ぶ者が地上を制し、学ぶことをやめた者は、自分の力を発揮できる世界がもはや存在しないことに気付く」エリック・ホッファー(アメリカの社会哲学者)

9月16日(火)

1年生理科の公開授業が行われました。今日は、あの手この手で様々な気体を見分ける実験です。個人で考えたことをグループで共有し、協議しています。気体を見分けるために、入浴剤や洗浄剤、卵の殻に、お酢、大根おろしまで登場して、いったいこれでどうやって気体を見分けるのだろうと思いましたが、そこは生徒たち、次から次へとアイディアを出して、課題解決に近付いています。先生が実際に気体を取り出す実験を見せていましたが、生徒たちは皆、食い入るような眼差しを向けています。自分で考え、推理したことには誰でも興味津々。そうした一人ひとりの「気付き」を「確かな学び」につなげていく学習者主体の授業改善を今、大原中学校は目指しています!

「発見とは、皆が見たものを見て、皆が考えなかったことを考えることである」セント=ジェルジ・アルベント(ハンガリーの生理学者、ノーベル生理医学賞受賞)

9月12日(金)

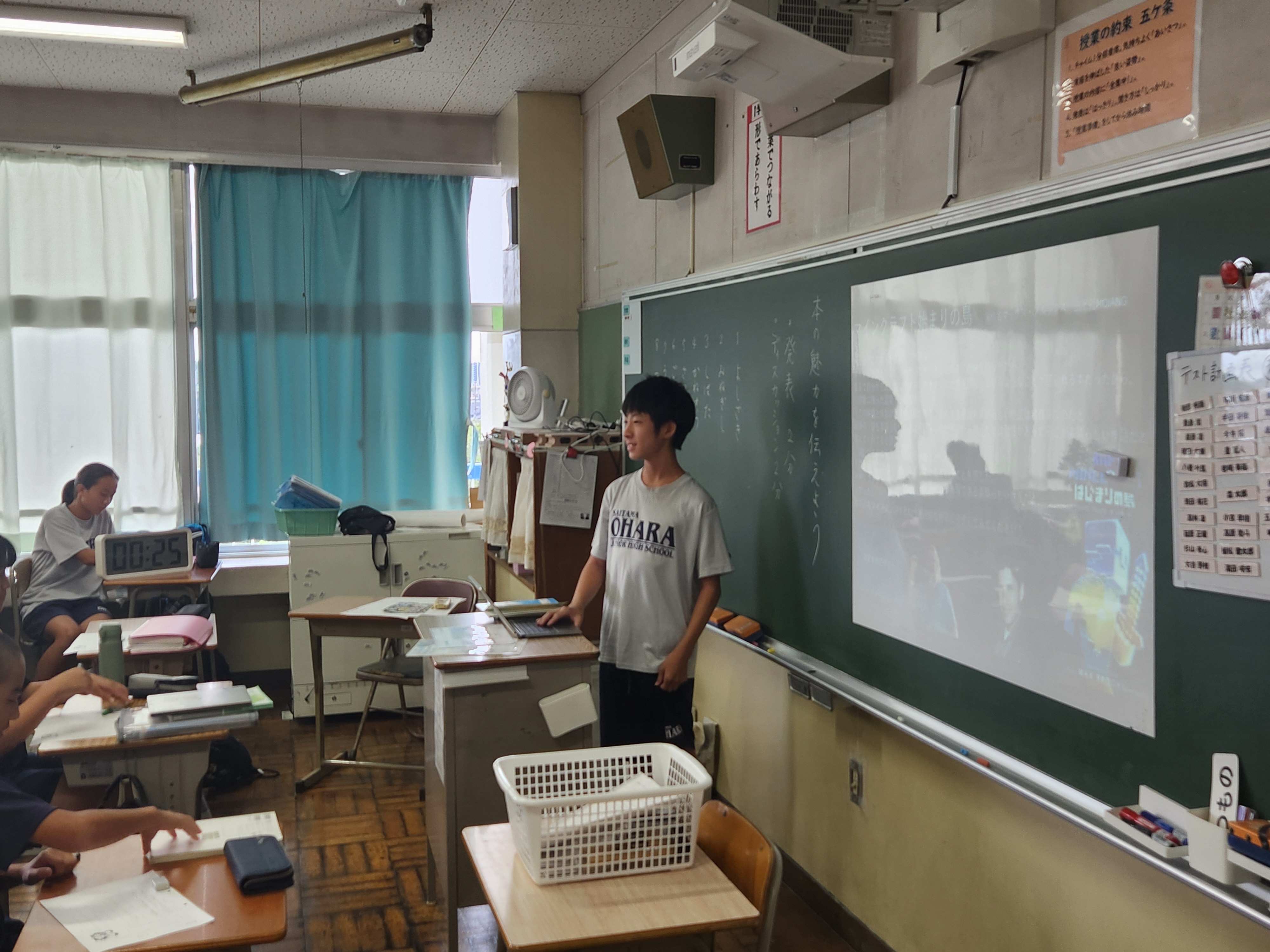

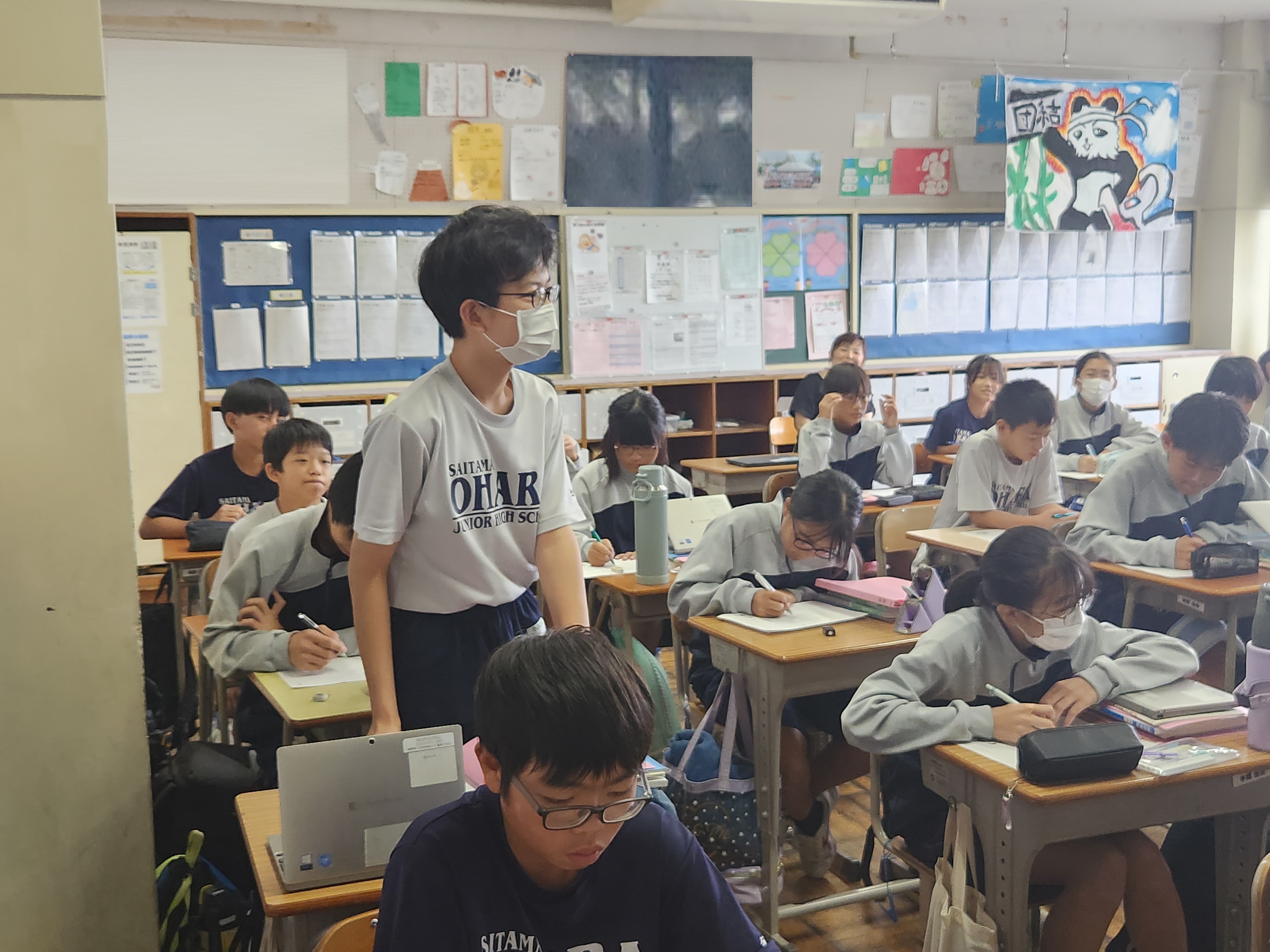

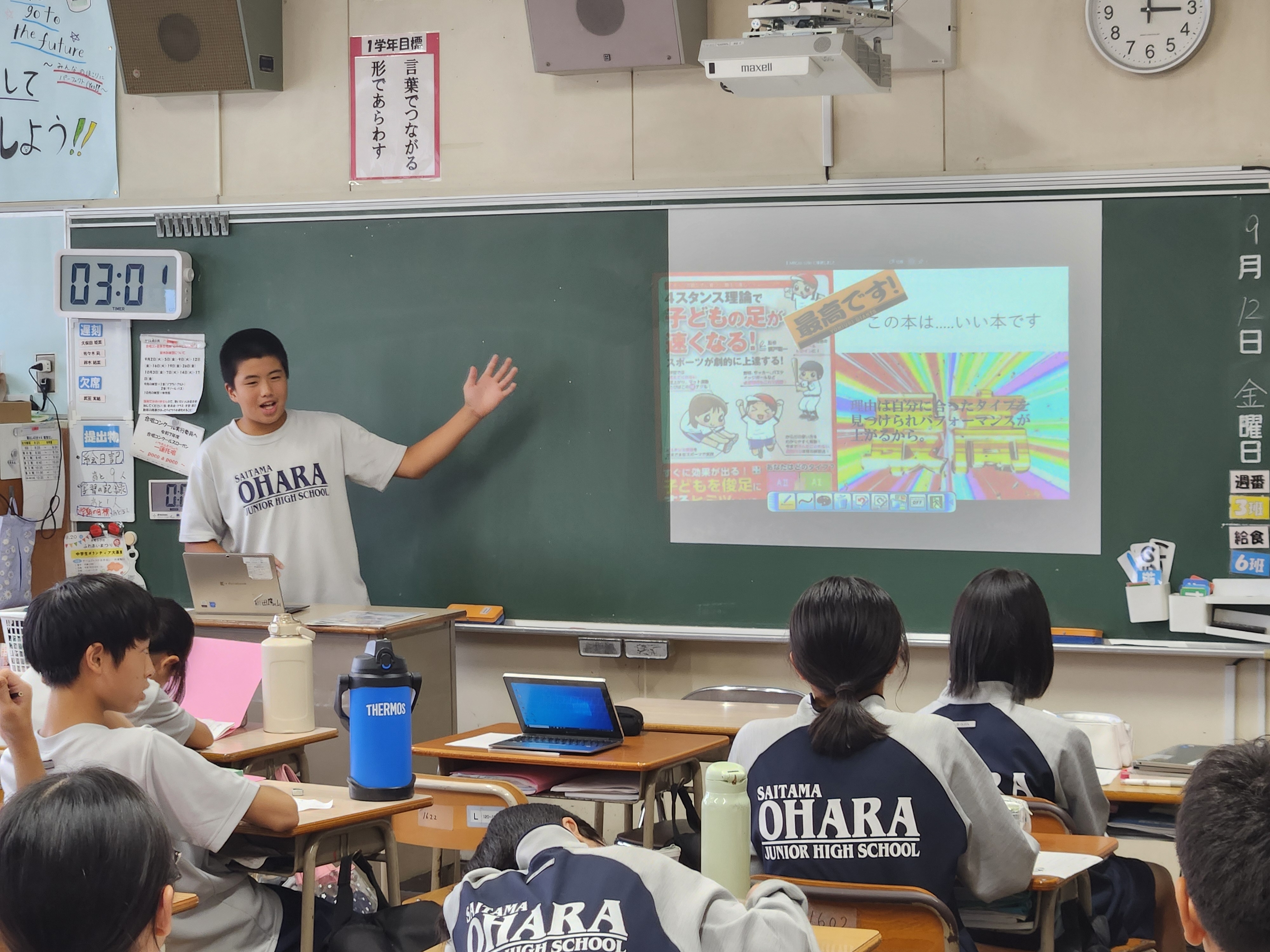

1年生が国語の授業で、「本の魅力を伝えよう」という発表形式の授業を行っていました。それぞれの「お気に入りの一冊」を持ち寄り、どこが面白かったのか、どんな人に読んでもらいたいのかといったことについて熱心に語っていました。本の内容は今流行りの小説やエッセイだけでなく、自然科学系だったりスポーツ科学的なものだったり、絵本もあったりと、実にバラエティに富んでいました。またその本の内容についてクラスの生徒たちから2分間の質問タイムがあったのですが、次から次へとたくさんの質問が飛び出し、生徒たちの読書への関心が予想以上に高いことに驚かされました。読書をとおした活動は、今後ビブリオバトルなど本格的な活動につなげていく予定です。感受性が豊かな中学生の時の読書は、一生心に残るもの。皆さんもたくさんの良い本と出逢ってください!

「書物の新しいページを1ページ、1ページ読むごとに、私はより豊かに、より強く、より高くなっていく」アントン・チェーホフ(ロシアの劇作家)

9月11日(木)

2年生は、技術の授業で、「人が闇バイトに引き込まれる罠」について、ロールプレイングゲームで学んでいました。便利なSNSの中に潜む闇について、リアリティのあるアニメーションと本物そっくりのインターネットやブログを見ていると、いつの間にか個人情報を引き抜かれ、どうしようもない状況に追い込まれてしまいます。日頃スマホ等でインターネットには慣れているはずの生徒たちからも「こわっ!」という恐怖の声がそこかしこで沸き起こっていました。便利なツールには必ず落とし穴があるということを理解して使用しなければならないということを改めて理解できたようです。

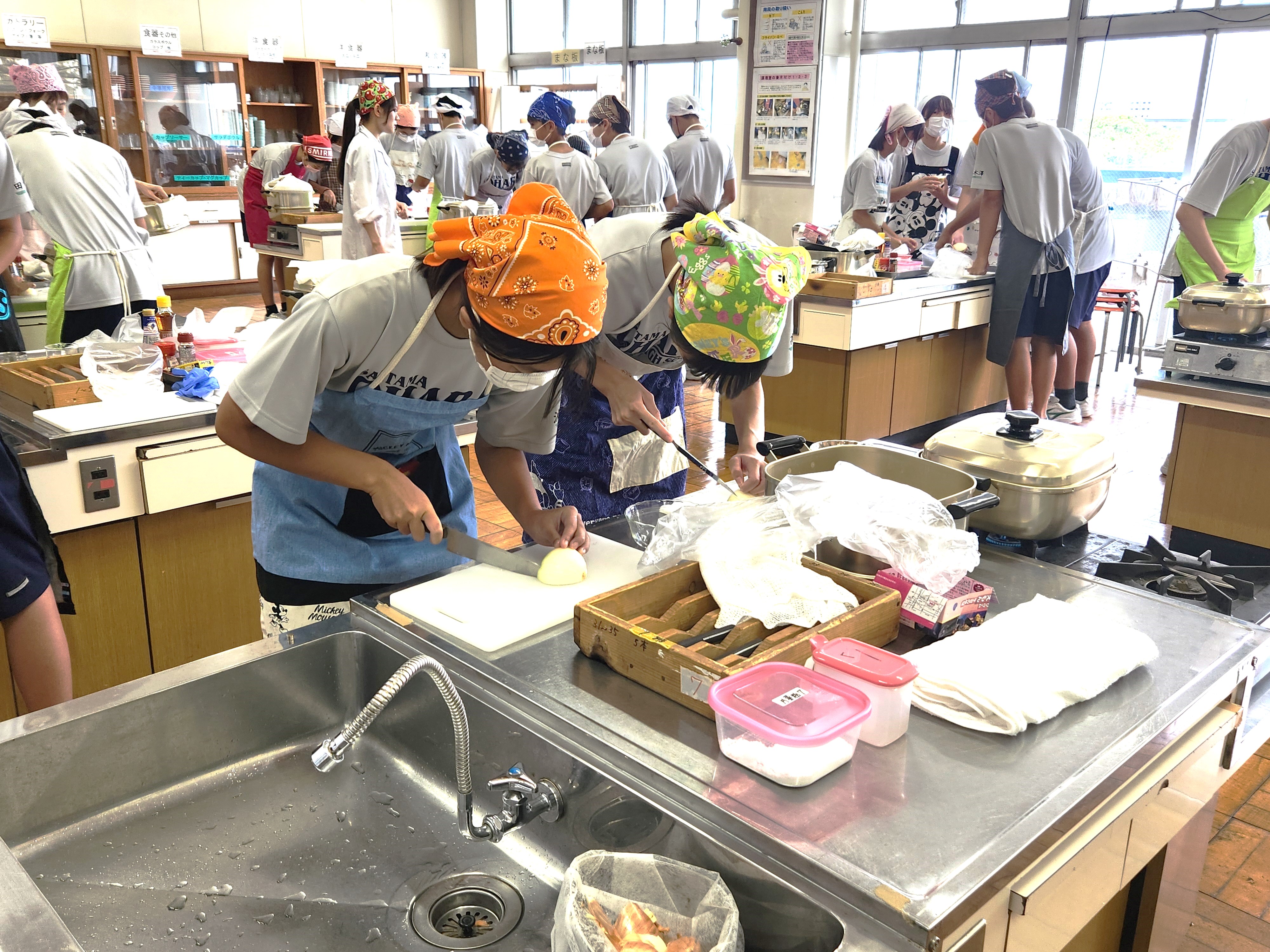

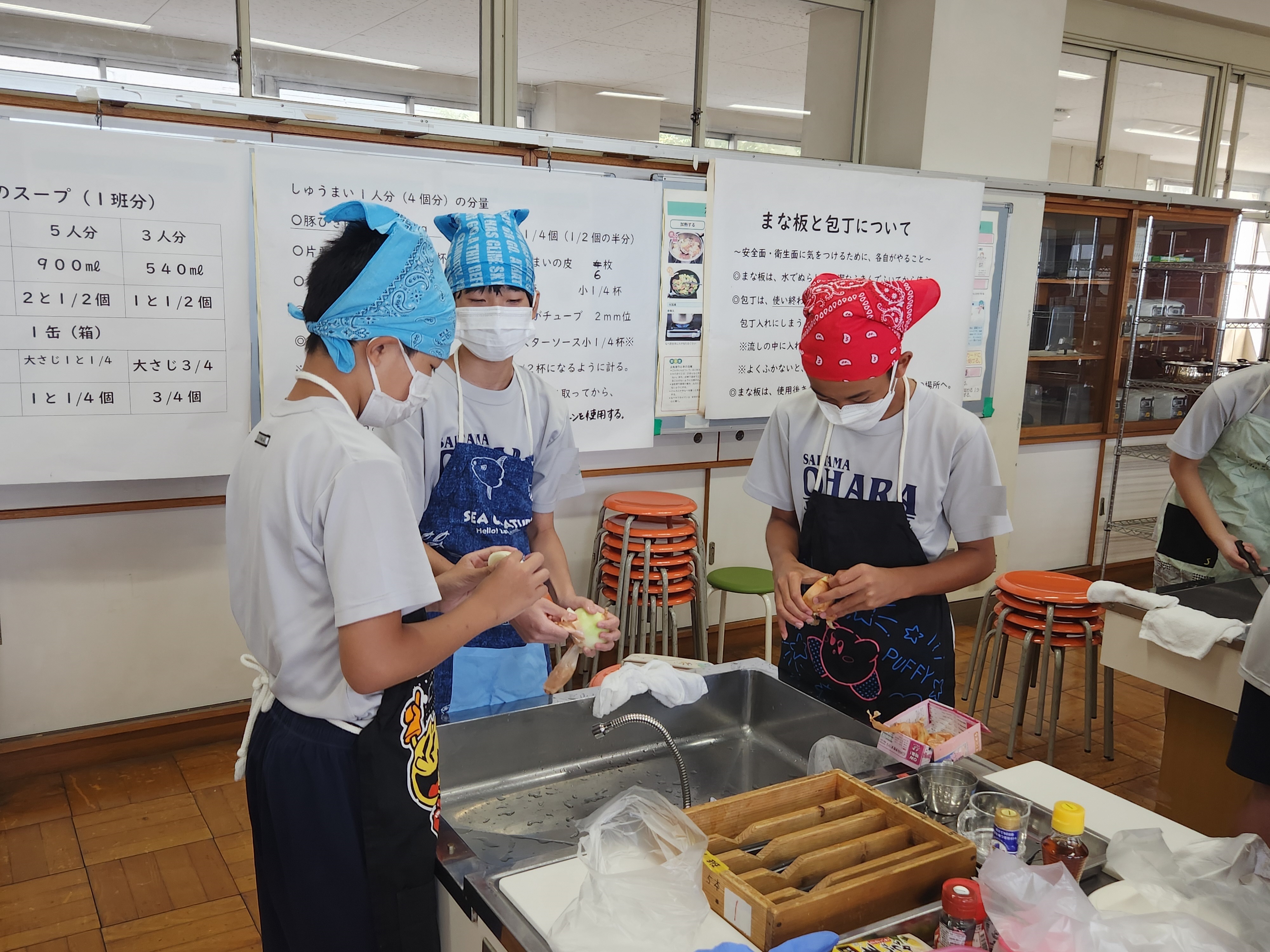

2年生の別のクラスは、家庭科の授業で調理実習を行っていました。今日のメニューは「しゅうまい」です。皆先生の指示に従いながらおっかなびっくり、玉ねぎを刻んでいました。私が中学生の頃、男子には家庭科の授業はありませんでした。男子は技術、女子は家庭科の授業が当たり前でしたが、現在の男女平等の世界ではありえない考え方といえるでしょう。自分自身、中学生の頃にもう少し料理や裁縫を学んでおけばよかったと思うことがよくあります。生徒の皆さんも中学生のうちに、社会へ出るために必要なスキルをしっかりと身に付けてください!

「人生の初期において最大の危険は、リスクを犯さないことにある」セーレン・キェルケゴール(デンマークの哲学者)

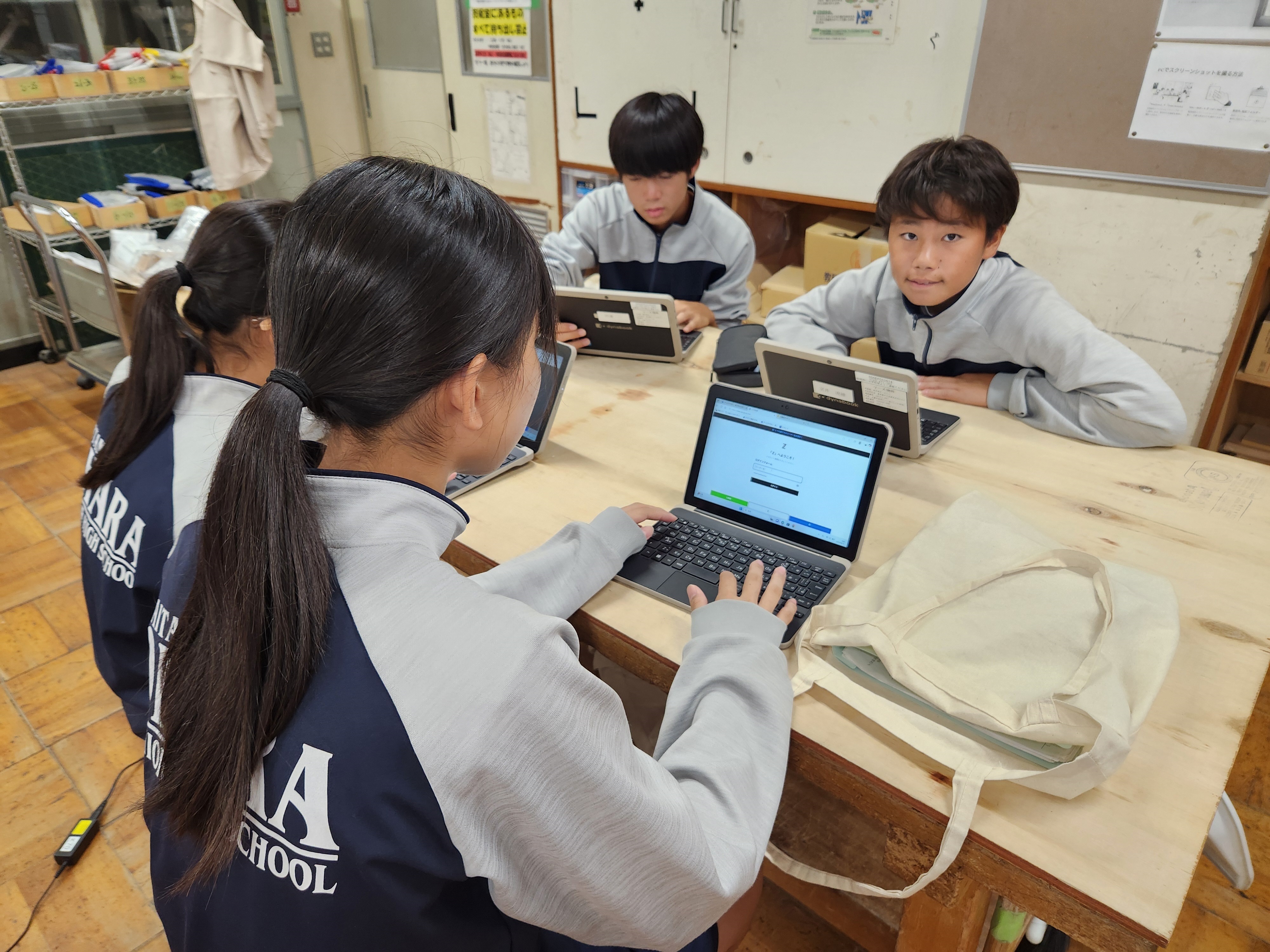

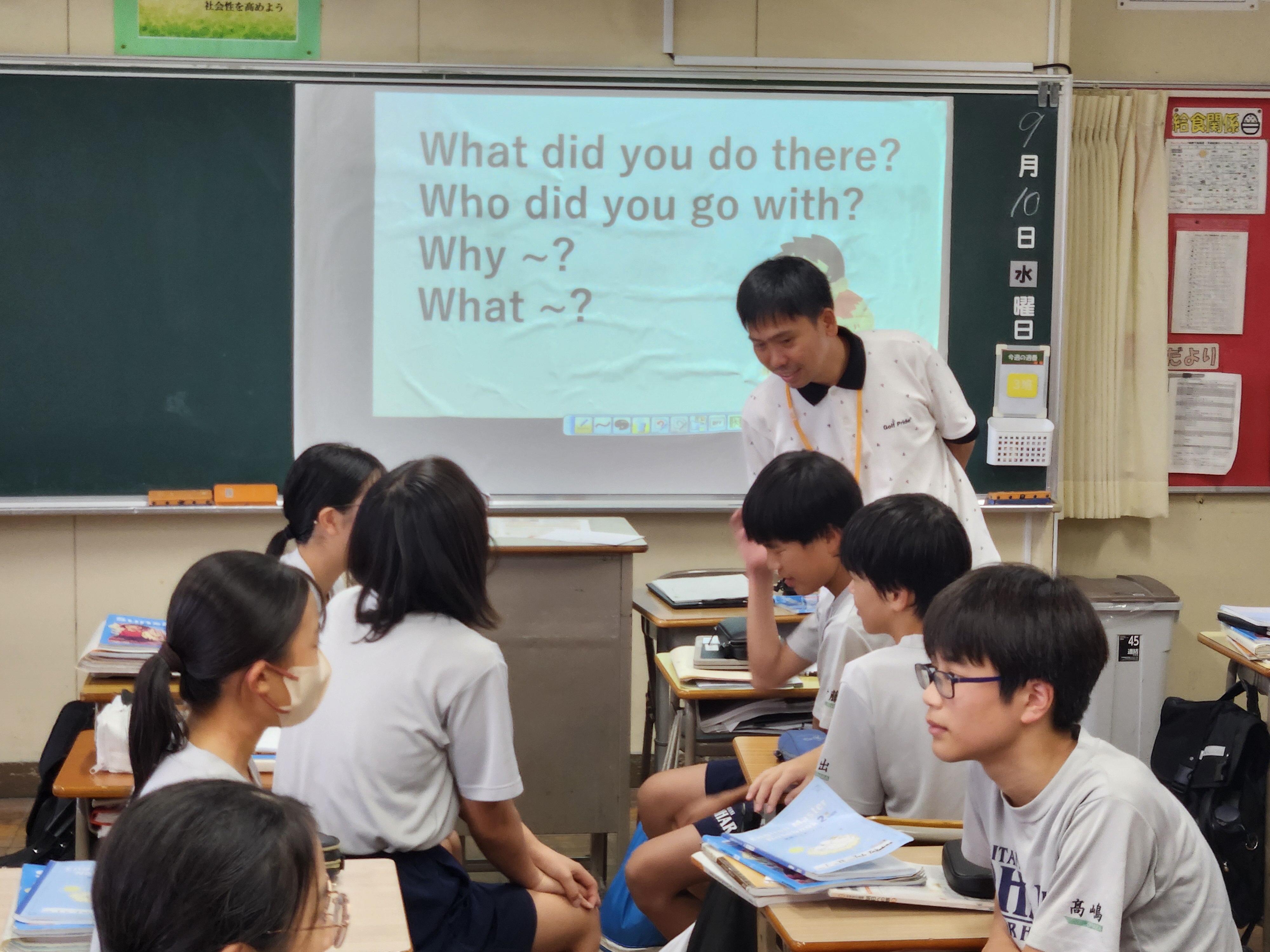

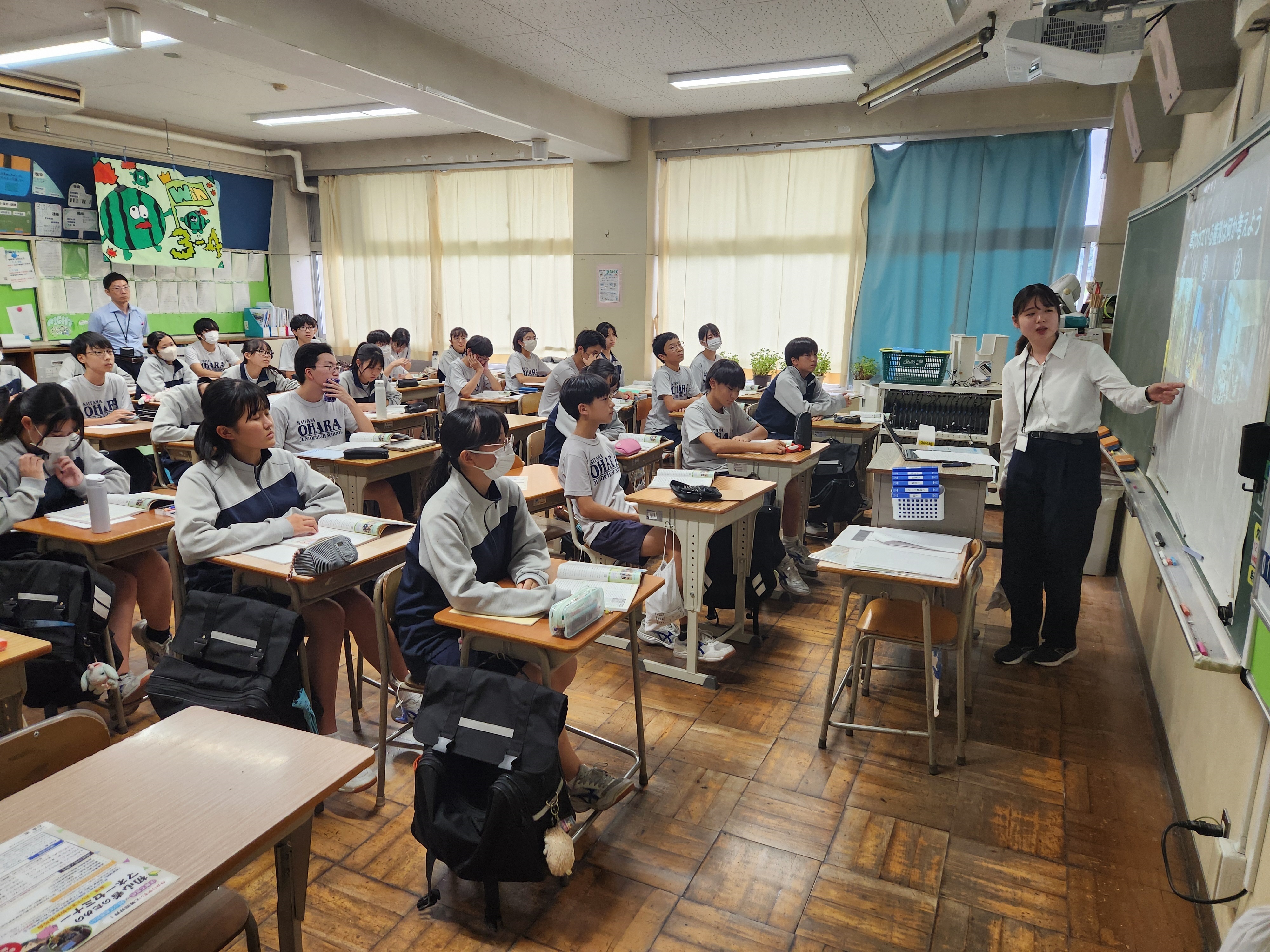

9月10日(水)

教育実習も後半に入り、実習生による授業が行われています。まだまだ緊張している様子ですが、この体験は、実習生にとって、何ものにも代え難い貴重な体験になることでしょう。私も「先生になろう!」と決めたのは、教育実習の時でした。あの時の生徒たちとの出逢いがその後の人生を決めたと言っても過言ではありません。生徒の皆さんは、これから教育現場で頑張ろうと意気込んでいる実習生たちを温かく応援してあげてください。3年生では、早くもその実習生による研究授業が行われていました。グループ学習をとおして、生徒たちの思考力を広げていこうという工夫が随所にほどこされていて、とても立派な授業でした!

「教育の秘訣は、生徒を尊敬することにある」ラルフ・ウォルドー・エマーソン(アメリカの思想家)

9月9日(火)

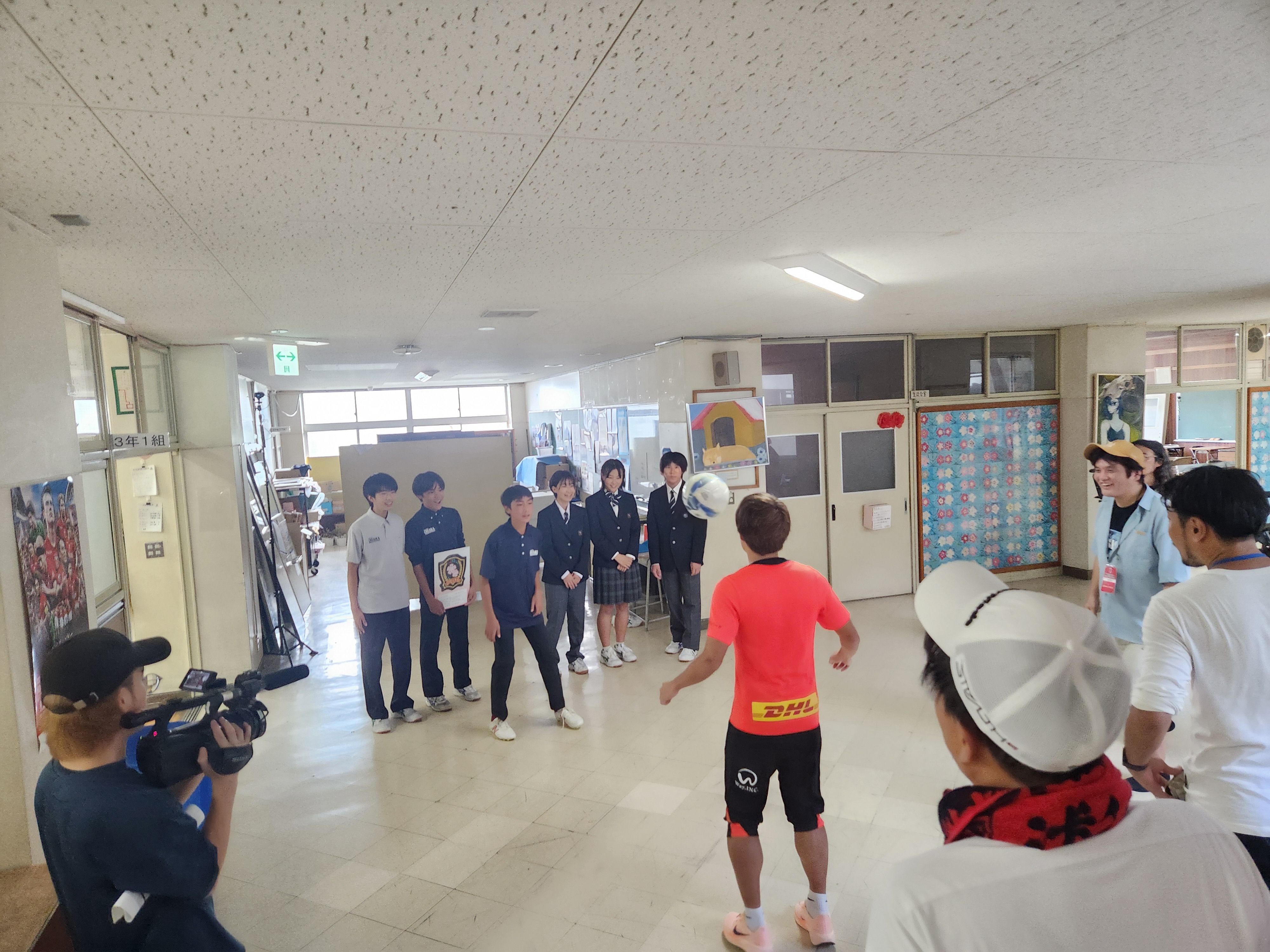

フジテレビによるテレビ撮影が本校で行われました。今回の撮影は浦和レッズの全面協力で行われた企画です。番組の内容についてはまだ公表できませんが、全校生徒が撮影に参加しました。撮影は、5・6時間目に行われたのですが、早朝からたくさんのスタッフが来校し、入念な打ち合わせとカメラのセッティングなどの作業を行っていました。特に生徒の安全については、何度もシュミレーションを行い、万が一にも不測の事態が起きないよう配慮していただきました。番組内のミッションは非常に難しいものでしたが、最後まで生徒たちは大いに盛り上がり、大歓声が沸き起こっていました。そしてそれと同じくらい、一本の番組が出来るまでにどれほど多くのスタッフが時間をかけて丁寧な作業を行っているかが分かり、良い勉強になったのではないでしょうか?撮影終了後、プロデューサーの方に逆取材を行った生徒もいました。将来、テレビ業界で活躍してくれる生徒がいたら嬉しいです!

「こころが燃える仕事を選びなさいよ。失敗しても大丈夫だ。いくつになってもやり直しはきく。君がその気になりさえすれば、道はあるから」高田純次(タレント、俳優)

9月8日(月)

合唱コンクールに向け、各クラスの取組が熱を帯びてきました。指揮者、伴奏者も決定し、音楽の授業では、早くもパート別に分かれて練習しています。中学生の合唱コンクールというのは何故でしょう、いつになっても思い出として残っているものです。私は中学2年生の時に歌った「翼をください」で最優秀賞を受賞し、埼玉会館で行われた小中合同音楽界に出場したことを今でも鮮明に覚えています。その年、担任の先生の結婚式にサプライズで登場し、クラス全員でこの歌を歌ったことも良い思い出です。生徒の皆さんも一生に一度の、今のクラスでの合唱コンクール、思い切り楽しんで、そして忘れられない思い出を作ってください。

放課後、緑化委員会の生徒たちがプランターに日日草を植えてくれました。可愛らしいこの花は、浦和区の花にもなっています。先生と生徒で丁寧に水やりをしてくれる姿に、なんとも言えないほっこりとした気持ちになりました。

「日常は同じような繰り返しに見えるかもしれないが、生きているということは、毎日初めての一瞬を積み重ねること」龍村仁(ドキュメンタリー監督)

9月7日(日)

フジテレビのスタッフの方たちが再度来校し、9日の撮影に向けて、サッカー部の生徒たちと入念な打ち合わせを行いました。10月6日(月)23時00分から始まる新番組の目玉となるコーナーのその第1回目とあって、スタッフの方からも熱のこもった指示が飛んでいました。撮影の進行手順に加えて、番組のクライマックスとなる場面のリハーサルも行いました。2階の非常階段からサッカーボールを落としていますが、これは一体何を行っているのでしょうか?最初はテレビに映れると大騒ぎだったサッカー部の生徒たちでしたが、番組内で生徒が行うミッションの困難さを知るに至って、表情は真剣そのものとなっていました。スタッフの方からは大原中の生徒なら絶対に大丈夫ですと、太鼓判をいただきましたが、果たしてどうなることやら…。明後日の撮影、大原中学校全体で盛り上げていきましょう!

「大切なのは『言う』ことではなくて『やる』ことだ」アルベルト・ザッケローニ(元サッカー日本代表監督)

9月5日(金)

台風15号の接近に伴い、今日は午前中で授業を打ち切り、生徒は全員下校となりました。自然災害はいつどこで発生するか分かりません。丁度今週が防災週間であったことから、朝、全校生徒で「シェイクアウト訓練」を行いました。これは、地震発生時に身を守る安全行動を習得するための訓練です。「どうせ訓練だから…」と軽い気持ちで考えるのではなく、「もしこれが本当に起きたら…」と考え、どうやって身を守るか、どこへ逃げればよいか、家族との連絡はどうやってとるかということについて、日頃から考えるようにしましょう。

芸術の秋!美術部の生徒たちが、先日の中学校美術部展に出展した作品を校舎2階に展示してくれました。一つ一つの絵に生徒からのメッセージが込められていて、なるほどと思う絵画ばかりです。なんだか職員室前の廊下が華やかになった気がします。今後、地域の公民館の文化祭にも出品する予定ですので、保護者や地域の皆様も是非ご覧ください!

「最悪に備えさえすれば、最良を望むことに害はない」スティーブン・キング(アメリカの小説家)

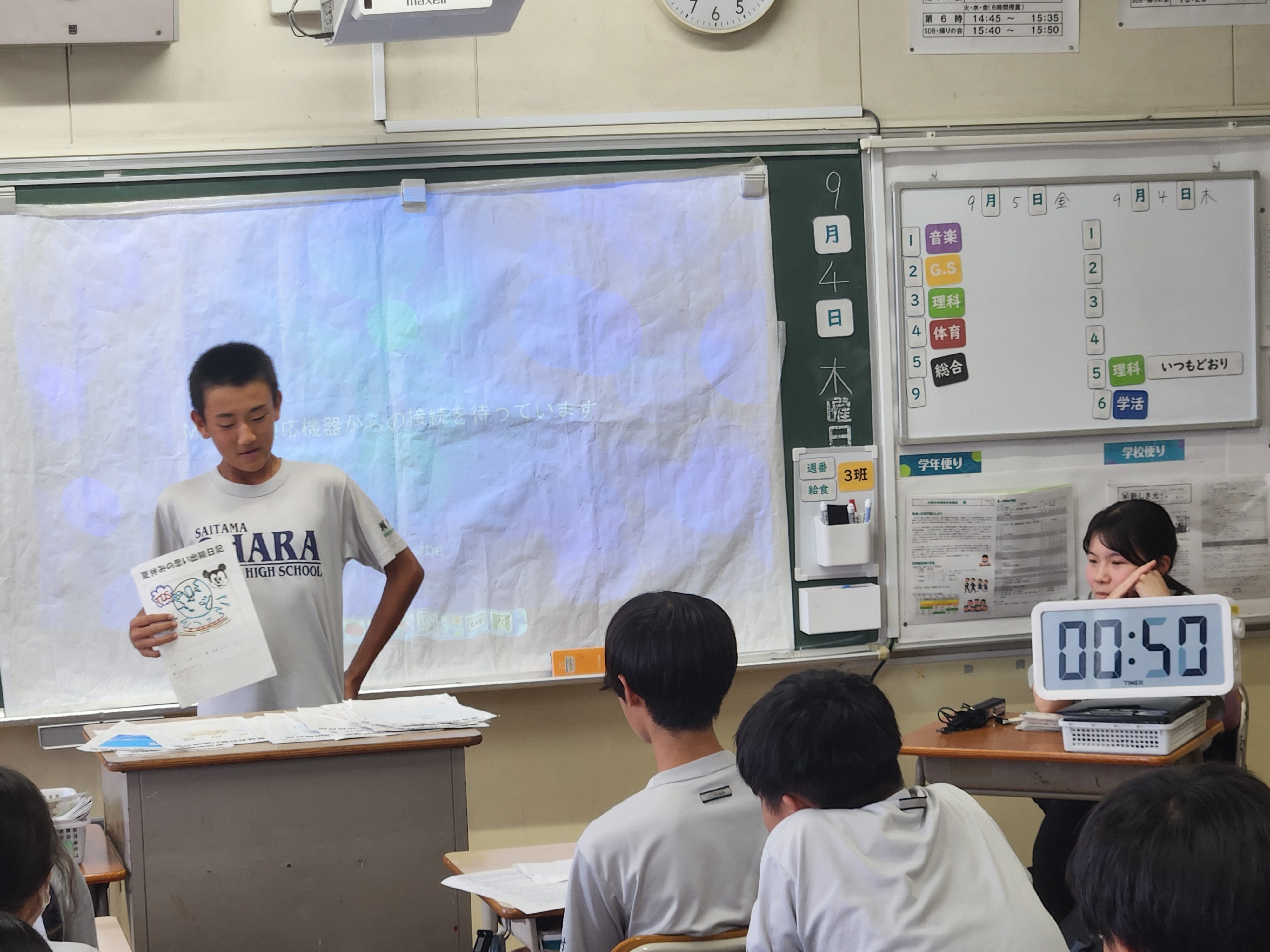

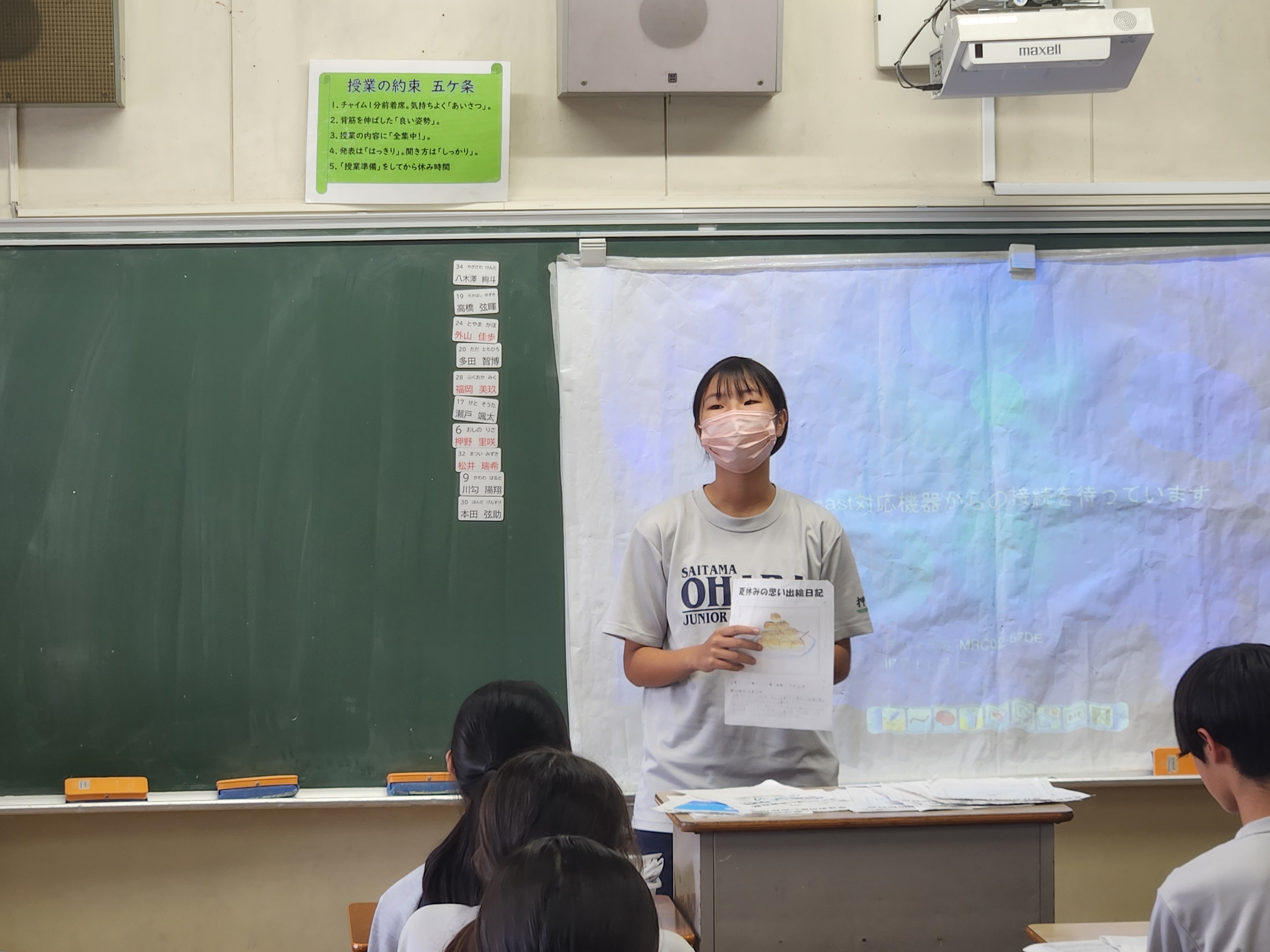

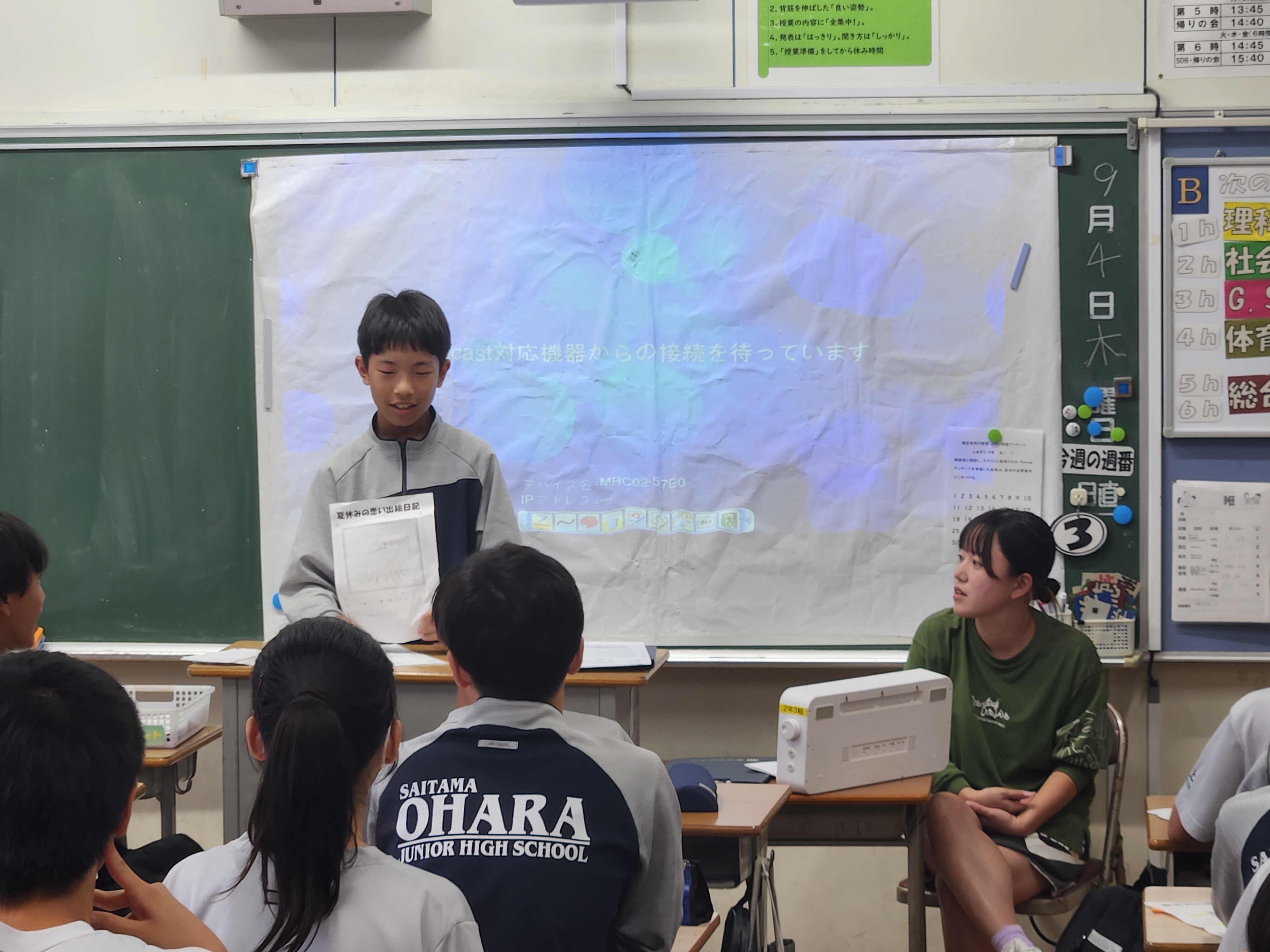

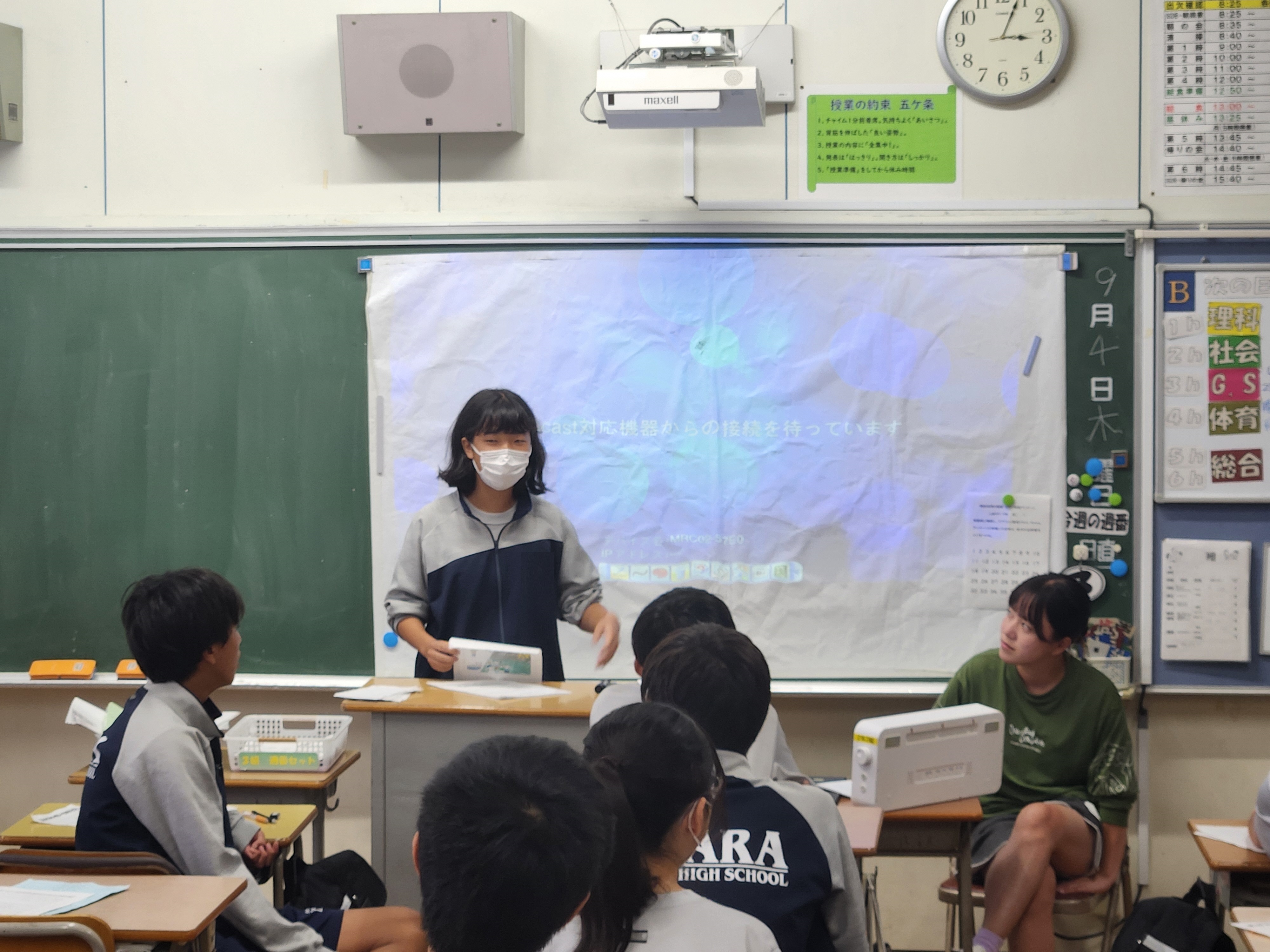

9月4日(木)

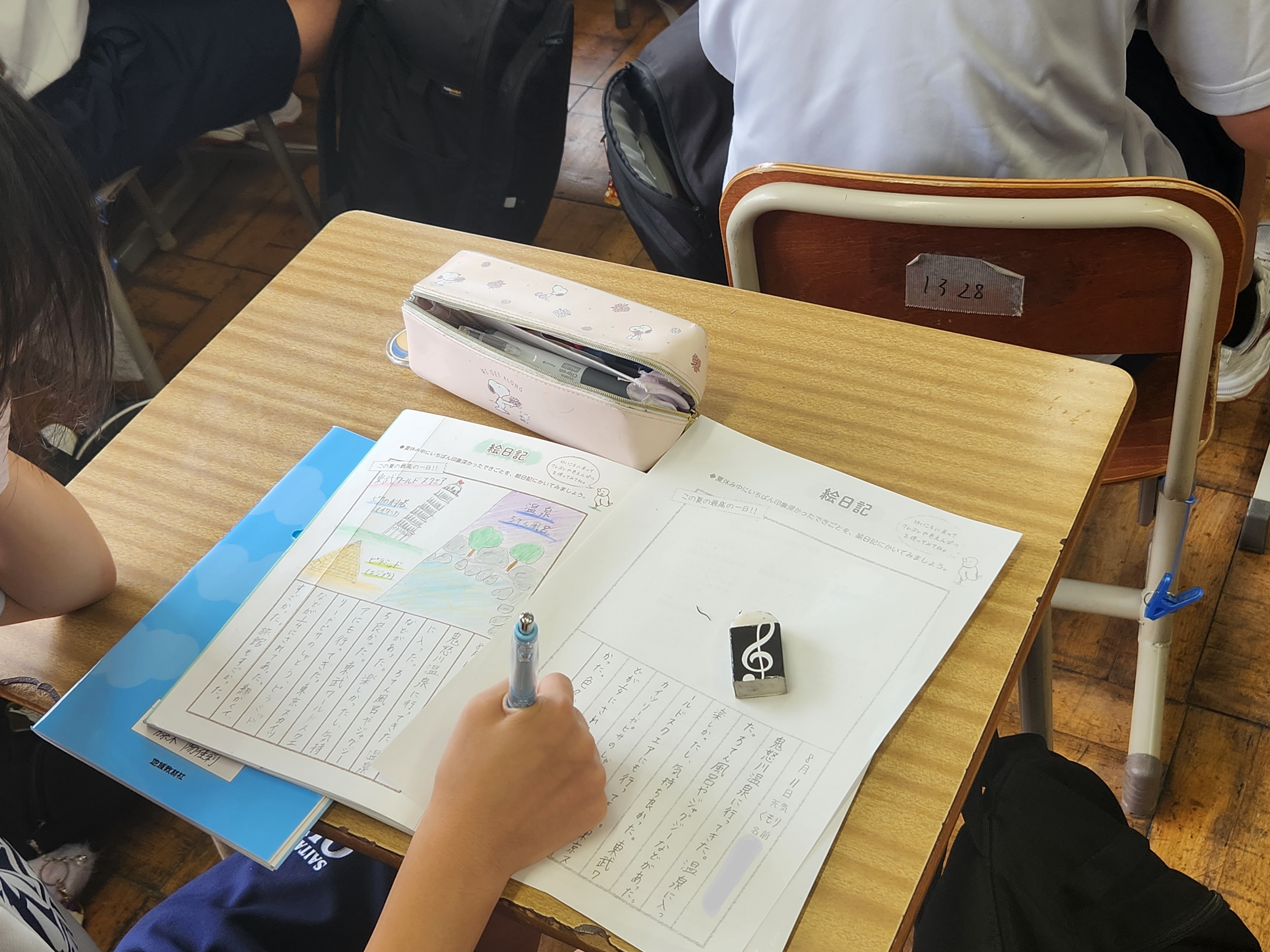

学活の時間、2年生は、先日各自が描いた「絵日記」を基に、夏休みの思い出について1分間スピーチを行っていました。クラス全員が原稿なしで、1分間思い思いの経験談を述べています。和やかな笑い声の中にも、1分間という時間の使い方が難しいようで、多くの生徒が苦戦していたようです。今の2年生が高校を受検する令和9年度の埼玉県公立高等学校入学者選抜から「My Voice」という1分間の自己PRの場が新たに設けられます。これからの時代を生き抜いていくためには、自分自身が何を思いそれをどう相手に理解してもらうかという、「プレゼン力」が必要不可欠になると思われます。日頃の学校生活の中で、少しずつ今日のような経験を積み重ねていくことが大切なのではないでしょうか?

「やったことは、例え失敗しても、20年後には笑い話にできる。しかし、やらなかったことは、20年後に後悔するだけだ」マーク・トゥェイン(アメリカの小説家)

9月3日(水)

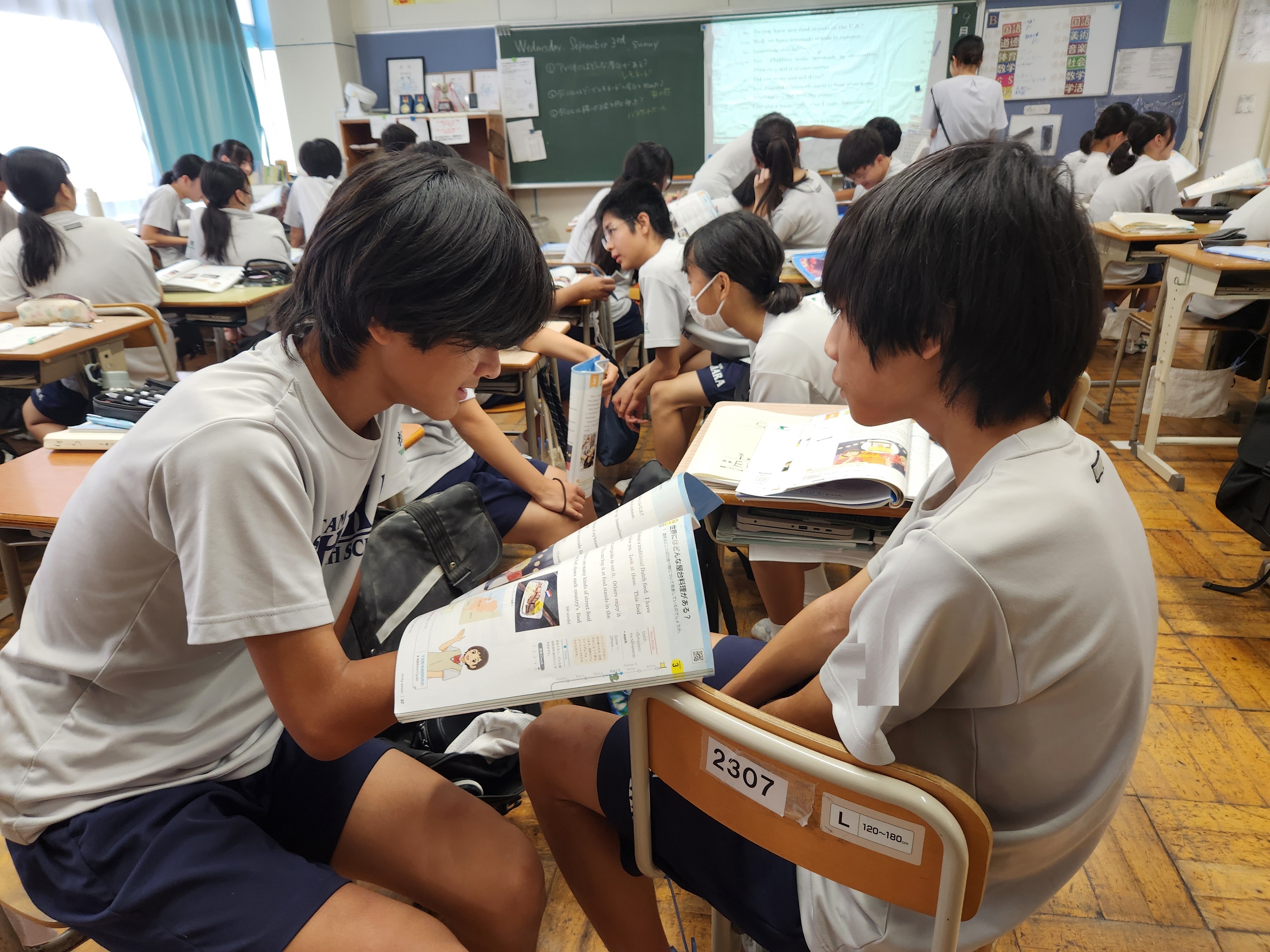

今日は、各学年のG・Sの授業を見比べてみました。1年生は、外国の方に日本の美味しい食べ物を紹介する文章を作成していました。インターネットで和食の魅力や特徴について調べ、それを頑張って英訳しています。2年生は、ペア学習を行っていました。片方が教科書を読み上げ、もう片方は、相手が読み上げた内容を教科書を見ずにそらで再度言うという活動を繰り返し行っていました。しっかりと意味が分かっていないと、正確に言い直すことは難しいそうです。3年生は、教科書の内容を要約して、自分の言葉でALTの先生に説明していました。内容を頭の中で整理して、分かりやすく相手に説明する力は、日本語でも絶対に必要な力です。私は、中学生時代、英語の成績が一番よかったのですが、大人になってみると、その時勉強した力が全く活かせないことに愕然とさせられています。考えてみれば、テスト前に教科書の本文と日本語訳を丸暗記していただけでした。今の中学生たちのように実効性を意識した言語活動の重要性を改めて認識した次第です。

「人は、人生が公平でないことを悟れるくらいに成長しなくてはならない。そしてただ、自分の置かれた状況の中で最善を尽くすべきだ」スティーブン・ホーキング(イギリスの物理学者)

9月2日(火)

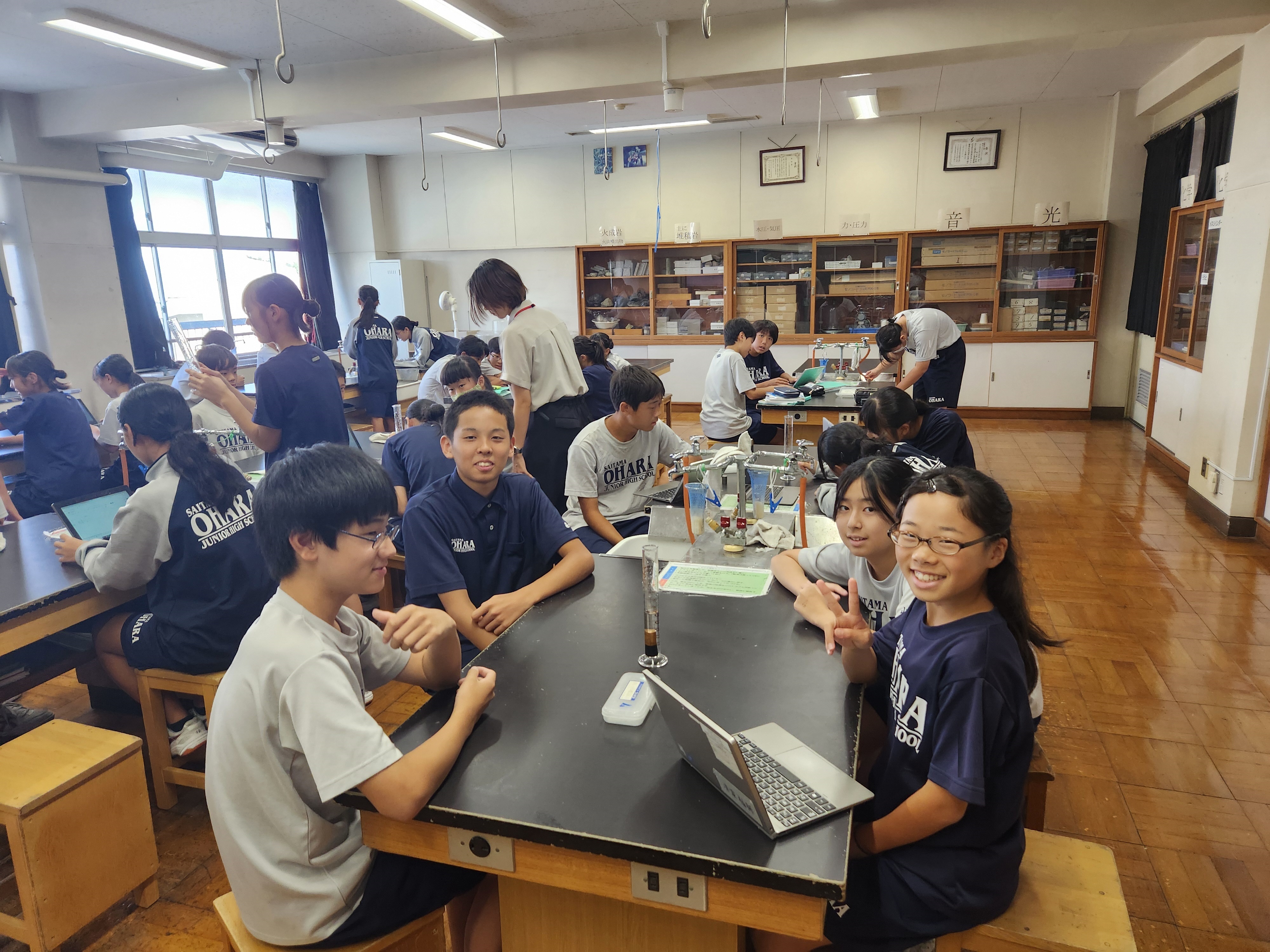

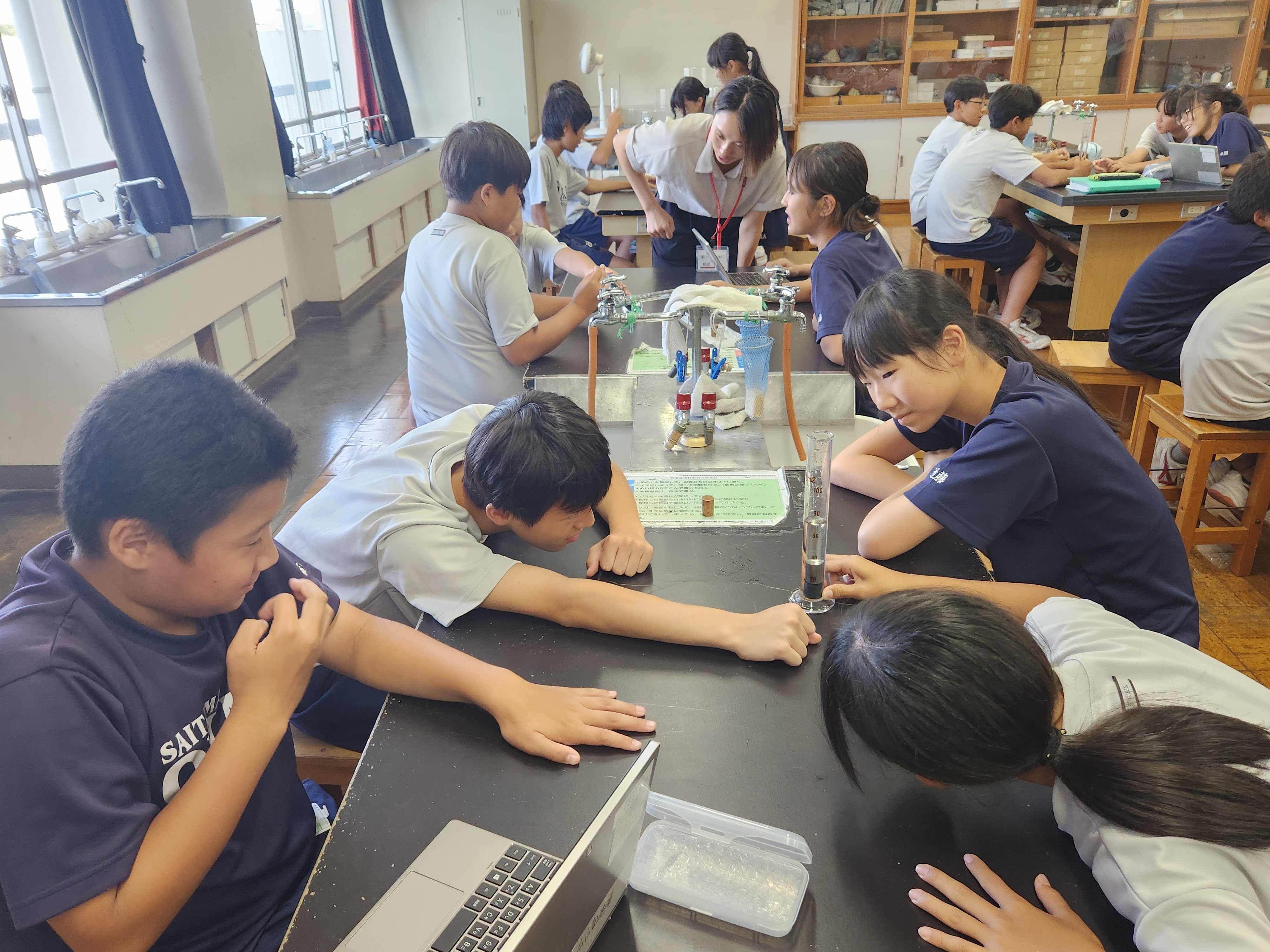

1年生は理科の授業で質量と体積から密度を求める実験を行っていました。古代ギリシアの天才数学者アルキメデスの原理と呼ばれるもので、試験管の中に、同じ体積の銅と鉄とアルミニウムを入れてそこからあふれる水の量を計っています。昔、アリストテレスは、お風呂から溢れたお湯を見て、この原理を発見したという有名な説話が残っています。日常生活の何気なく、些細な出来事に大きな発見が見つかることもあるのですよね。生徒の皆さんも毎日の生活の色々なことに目を向けて、小さな気付きを大切にしてほしいと思います。

午後、東京から某テレビ局のスタッフの方が来校し、「ロケハン」と呼ばれる作業を行っていました。一体これから何が行われるのでしょう?生徒の皆さんには近日中に公表します。お楽しみに!

「何かができる環境にある人よりも、やる気がある人の方が事を成就する」アルキメデス(古代ギリシアの数学者)

9月1日(月)

今日から9月ですが、相も変らぬ猛暑日が続いています。今日から後期教育実習が始まり、7名の実習生がオンライン朝礼で自己紹介を行いました。皆、教師になりたいという夢をもって生徒の前に立っています。是非その夢がかなうよう、生徒の皆さんから積極的に話しかけ、たくさん教えてもらってください!また、朝礼では、22日に行われる生徒会役員選挙について、選挙管理委員会から告示がありました。次の大原中学校を支える核になってくれる生徒は誰になるのでしょうか?他人事ではなく、生徒全員が自分事として捉えてほしいと思います。

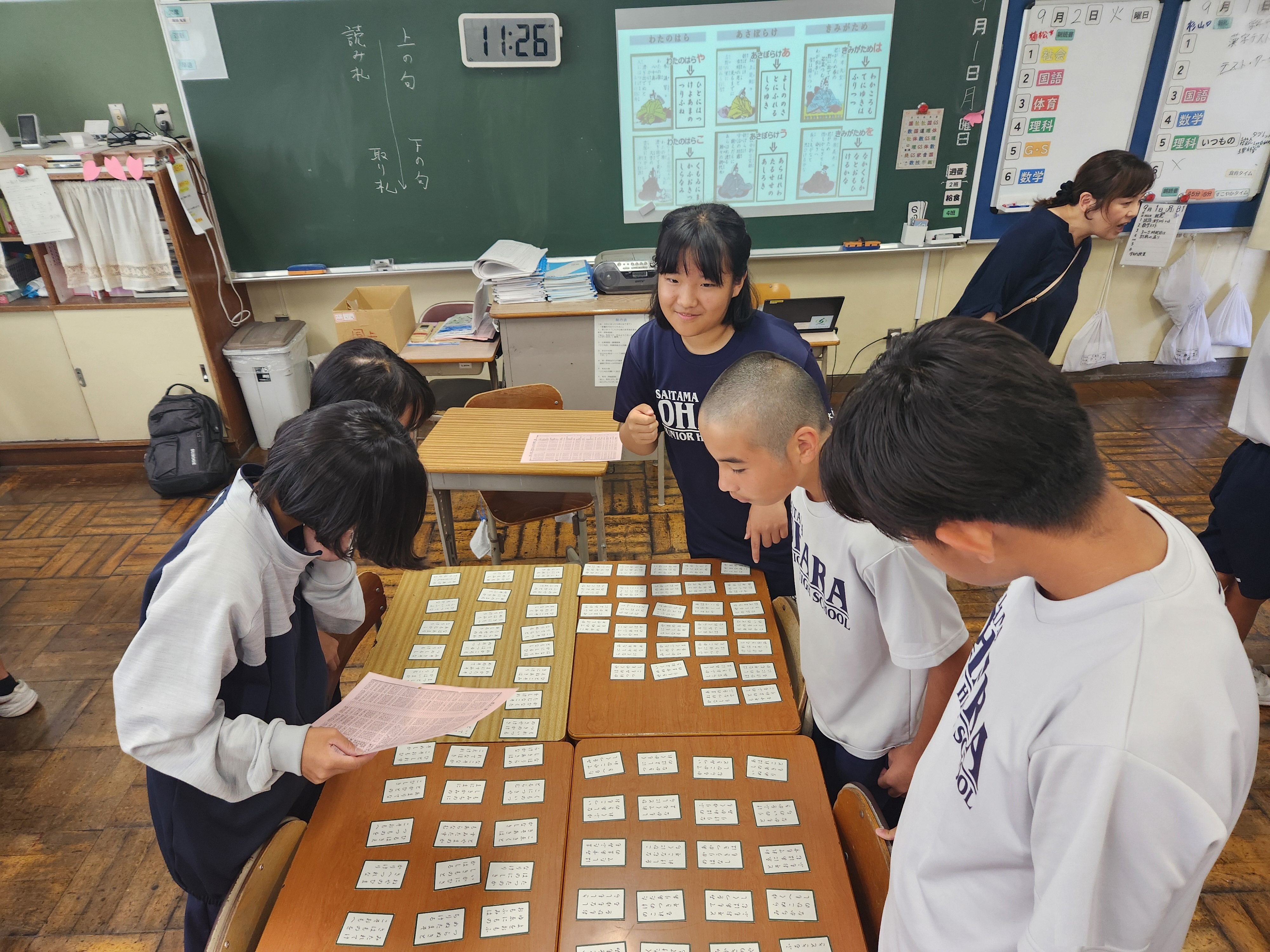

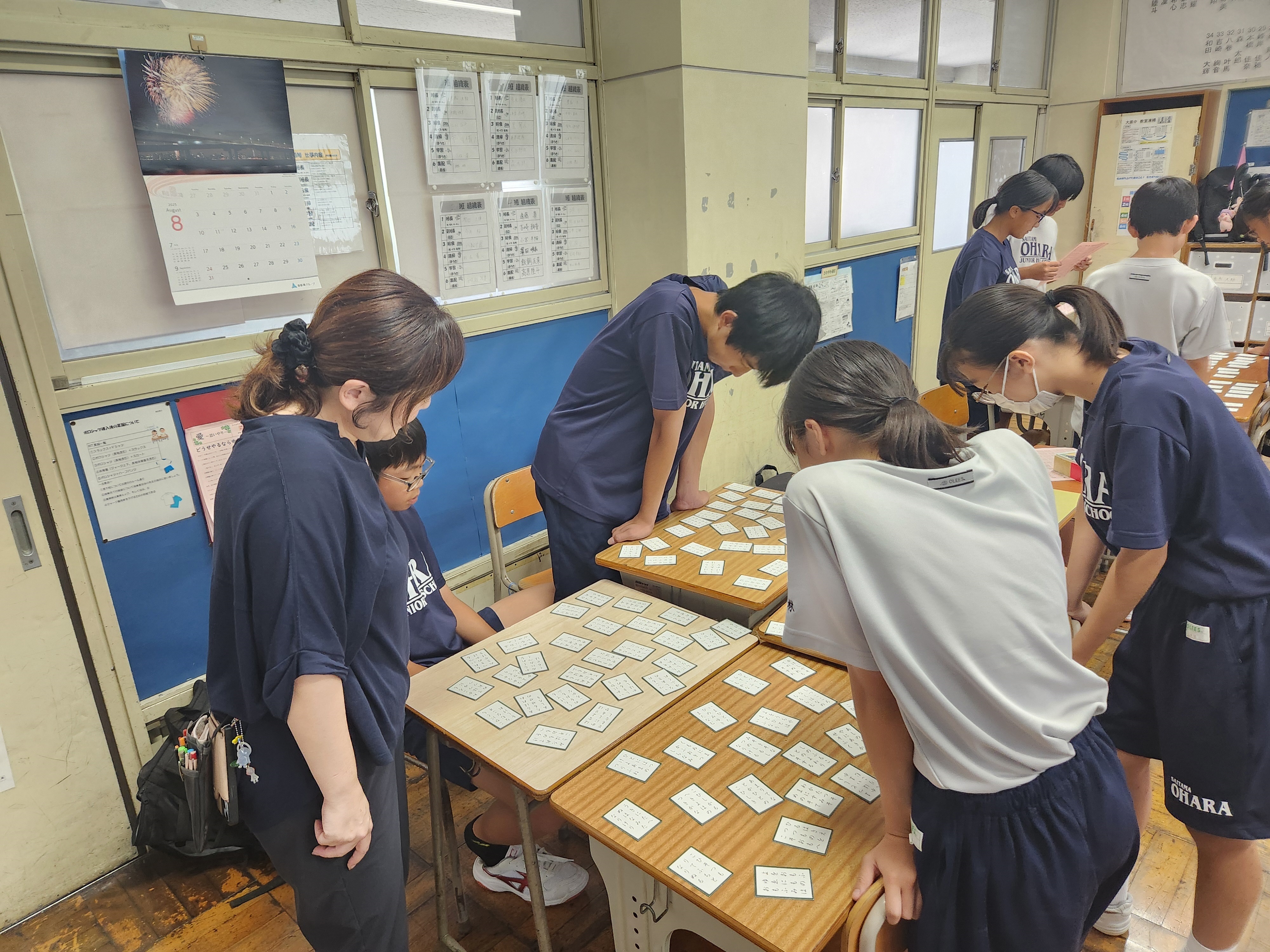

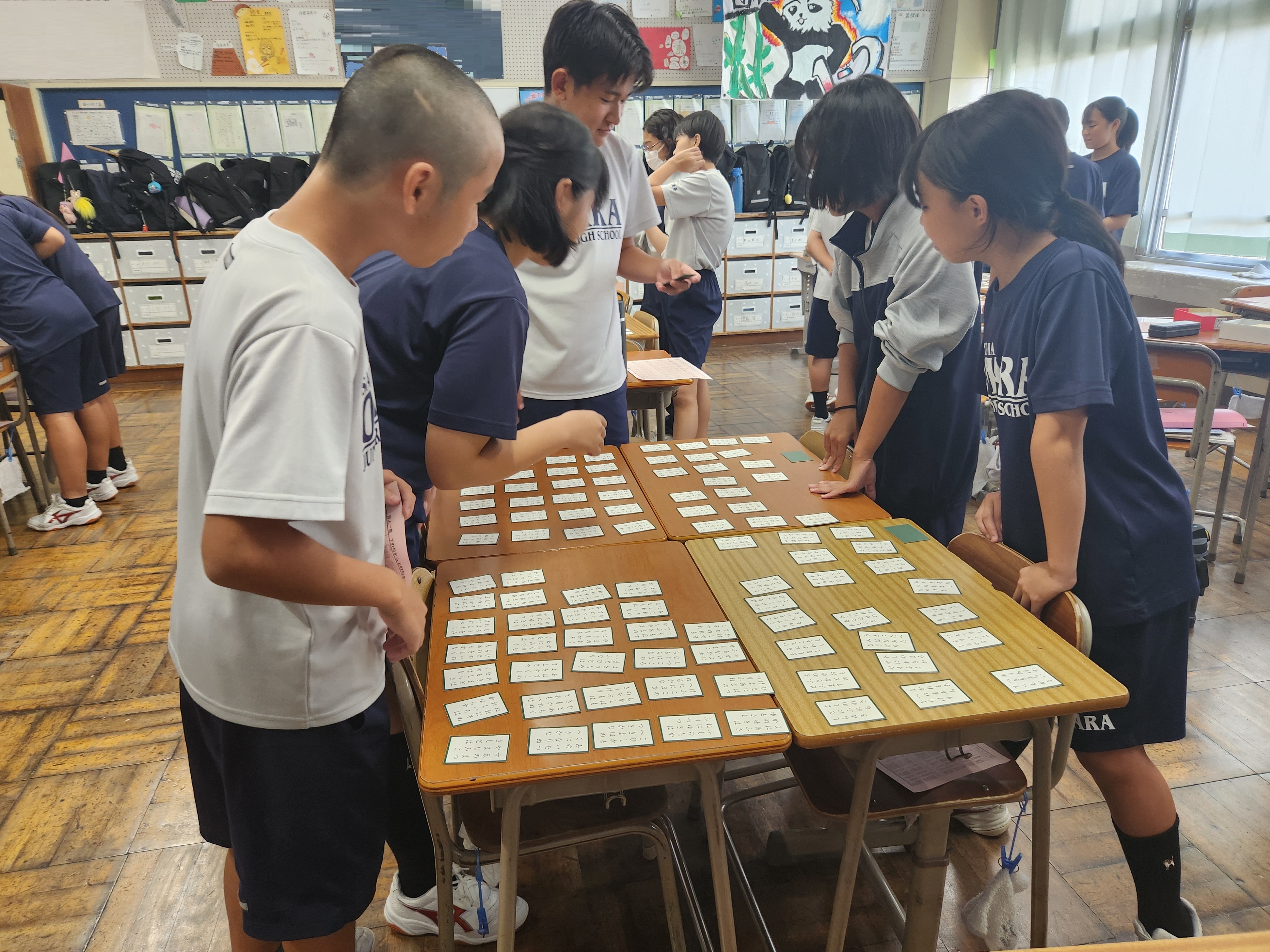

1年生は、国語の授業で、季節外れの(?)百人一首を行っていました。ほとんどの生徒が初めての経験だったようで、配付されたプリントとにらめっこしながら、おっかなびっくり札に手を伸ばしていました。百人一首を覚えるコツは、何度も声に出して句を読むこと!「和歌」と呼ばれる句は、過去の時代のベストヒットです。何度も声に出して歌ってみると、独特のリズムがあることにすぐ気が付くと思いますよ!

「ほかの人にやさしくできる人は、感謝されなくたって、そうすることができるんだ」ベンジャミン・フランクリン(アメリカの政治家、気象学者)

8月

8月29日(金)

今日から給食が始まり、通常の活動に戻りました。1年生は合唱コンクールに向け、既にパート別練習を開始しました。まだまだ他のパートにつられ、自分の音をしっかり把握できていないようでしたが、これからどのクラスも練習を重ねることで、真似のできない唯一無二の合唱が完成することでしょう。それがとても楽しみです!

2年生は国語の授業で、「一切カタカナを使わずに説明し、それが何かを当てる」ゲームを行っていました。カードにカタカナ語のお題が書かれていて、それをカタカナなしで説明します。「校長先生も是非」と言われて私が引いたカードのお題は「アフリカ」!説明するのは大変でしたが、日本語の奥深さを改めて感じました。

3年生は6時間目の総合的な学習の時間で、進路について学んでいました。それぞれが行きたい高校にどのような特色があるか、インターネットやパンフレットで調べています。私は偏差値だけで高校を選んだために、入学後大変な思いをした経験があります。自分が受験したい高校にどのような特色があり、卒業後はどのような進路に進む生徒が多いのか、今からしっかりと調べておくことは、大変に重要なことだと思います。

「人は何か一つくらい誇れるものを持っている。何でもいい。それを見つけなさい。勉強が駄目だったら運動がある。両方駄目だったら、君には優しさがある」北野武(タレント、映画監督)

8月28日(木)

今日は学年内授業が行われました。そのうち1時間を使って、全学年でGTECK(英語4技能検定)を行いました。これは、「読む」「書く」「話す」「聞く」の四つの技能を測定するものです。さいたま市は英語力日本一を謳っていますが、こうした実践的な英語力の育成を日頃から図っています。

1年生は、全クラスで、この夏休みの思い出を「絵日記」にまとめていました。家族でどこかへ出かけたり、友達と遊びに行ったり、ひたすら部活動に打ち込んだりと、十人十色の思い出があるようですが、皆この夏休みを謳歌することが出来たようで、何とも微笑ましい気持ちになりました。

また今日は、身体測定も行われました。「校長先生、身長伸びました!」とたくさんの生徒がどや顔でアピールしてきます。確かに、しばらく会わない間に見違えるほど背が伸びている生徒が大勢いて驚かされました。表情も凛々しくなっていて、どの生徒も着実に大人の階段を上っているのだなと実感した次第です。

午後、浦和警察署署員の方を講師にお招きし、「不審者対応訓練」を行いました。警察官の方が不審者役になって、ロールプレイを行いましたが、その迫真の演技に、ほとんどの教職員が「頭が真っ白」の状態になってしまいました。そうならないためにも日頃からあらゆる可能性を想定し、シュミレーションしていくことの大切さを職員全員が実感しました。大原中学校の教職員一同、生徒が安心・安全に学校生活を送れるよう、全力で取り組んでいきます!

「自分の価値観で人を責めない。一つの失敗で全て否定しない。長所を見て短所を見ない。心を見て結果を見ない。そうすれば人は必ず集まってくる」吉田松陰(幕末の思想家)

8月27日(水)

夏休みが終わり、今日から2学期です。学校に生徒たちの元気な声が戻ってきました!今日も猛暑日となったため、始業式はオンラインで行われました。長い夏休みの後でボーとしてしまったのか、校歌の歌声はやや小さかったようです。2学期は合唱コンクールもありますので、心のこもった大きな歌声が聴かれることを願っています。始業式に続いて、この夏、全国陸上競技大会に参加した生徒と市中学校等英語弁論・暗唱大会の暗唱の部で1位になった生徒の発表が行われました。夏休みの間、努力を続けたことで大きな成長を遂げた姿を見て、とても嬉しい気持ちになりました。2学期も全ての生徒が明るく楽しい生活を送れるよう、皆で一緒に盛り上げていきましょう!

「自ら成長し、人々の成長にも協力せよ。それが人生を生きることである」レフ・トルストイ(ロシアの文豪)

8月22日(金)

さいたま市中学校等英語弁論・暗唱大会が浦和コミュニティセンターで開催されました。本校からは暗唱の部に3名、弁論の部に2名の生徒が参加。いずれも力強いスピーチを聞かせてくれました。今後日本は間違いなく、益々国際化の道をたどっていくことでしょう。日本語にせよ英語にせよ、自分の思うことや主張を分かりやすく的確に相手に伝えるスキルは、必ず必要になります。中学生のうちからしっかりと練習しておくことは、非常に大切なことだと、改めて感じさせられました。

今、さいたま市文化センターでは、さいたま市中学校美術部展覧会が開催されています。夏休み中、本校美術部の生徒たちが精魂込めて製作した作品も展示されています。作品に添えてある生徒たちのメッセージを一つひとつ読んでいると、どの作品にも生徒の子どもらしい願いや思い、夢があふれていて、胸が熱くなるのを覚えました。

夕方、学校近くの農道添いにある向日葵畑を通ると、夕日を浴びて満開の向日葵たちが黄金色の輝きを放っていました。自分自身が生徒たちが描いた絵画の世界に迷い込んだような錯覚を覚えます。夏休みももう終わりですね…。生徒の皆さんは、ひと夏の思い出、出来ましたか?

「顔を太陽に向けると影が見えなくなります。向日葵がいつもやっていること」ヘレン・ケラー(アメリカの社会活動家)

8月8日(金)

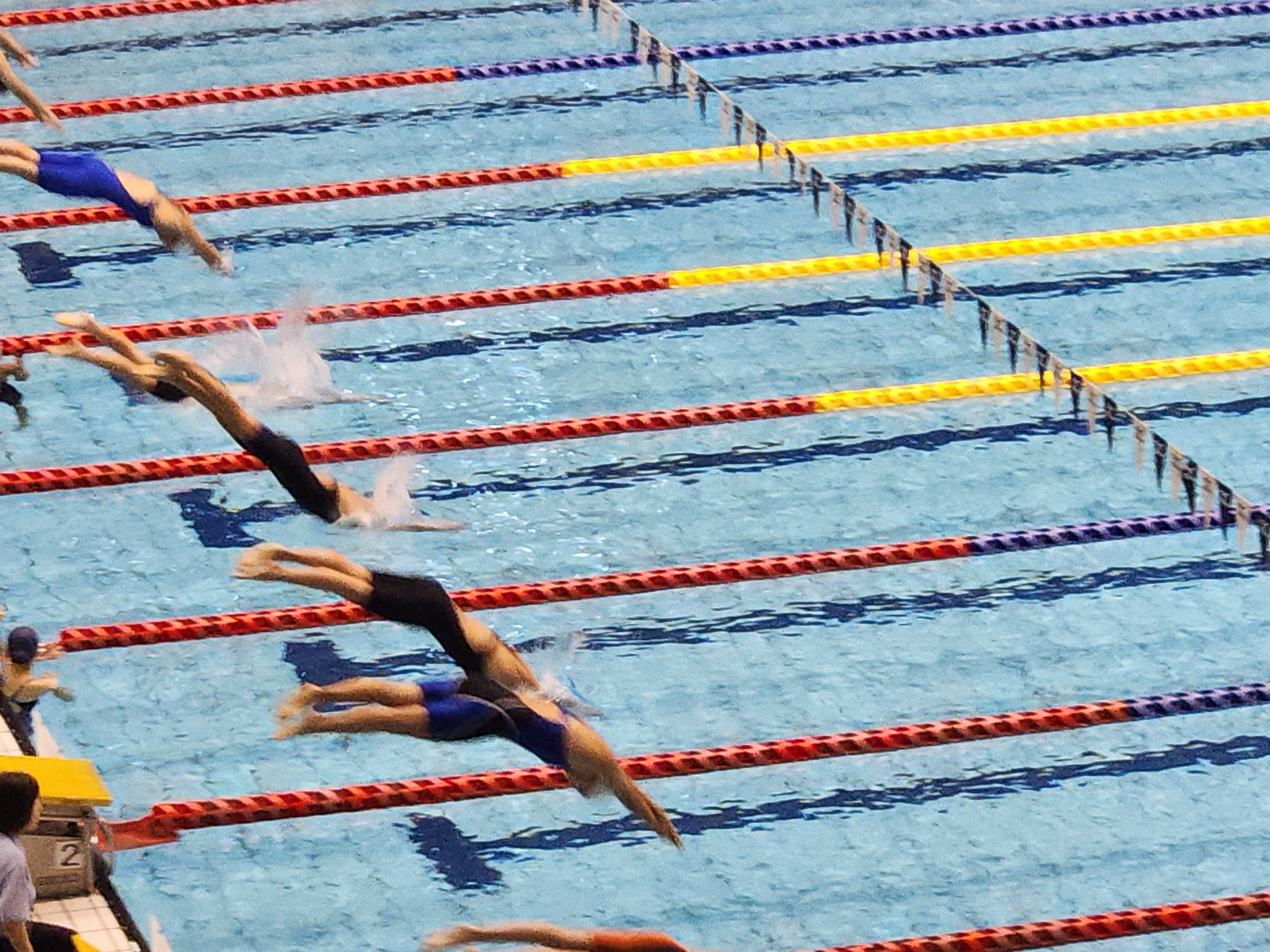

千葉県国際総合水泳場で関東中学生水泳競技大会が行われ、本校からも1名の生徒が女子200m個人メドレーに出場しました。さすがに一都六県の代表が集まるだけあって、選手たちの泳ぎ方には、大変な迫力があります。本校の生徒は第4レースに出場し、バタフライ、背泳ぎ、平泳ぎ、自由形と他の選手に引けをとらない見事な力泳をみせてくれました。結果は惜しくも決勝進出とはなりませんが、このような立派な会場で、関東の一流選手たちとともにレースができたことはこれからの人生においても大きな自信となることでしょう。この経験を、人生の次のステージに向けたステップにしてくれればと思います!

「ポジティブな方の心が、辛い心を包んでくれて、感じないようにしてくれていた」池江璃花子(水泳選手)

8月5日(火)

福島県の高校生が栽培した忘れな草を育てることで、東日本大震災からの復興を共に願う「忘れな草プロジェクト」について、同プロジェクトを運営する一般社団法人ほのぼの運動協議会の方と本校生徒会の生徒たちがオンラインでミーティングを行い、交流を深めました。この協議会を立ち上げた理事長の方は、日本ケンタッキーフライドチキンの元CEOで日本第1号店の店長も務められた方です。ケンタッキーフライドチキンの創業者であるカーネル・サンダースは、若い時から数多くの苦労を重ね、65歳で今の会社を立ち上げたそうです。今の自分があるのはたくさんの人の支えがあったからこそだから、今度は自分が社会にそれを返したいという思いがこのほのぼの運動協議会の理念につながっているとのこと。この理念に多くの企業が賛同し、「忘れな草プロジェクト」も今や全国的な広がりを見せています。こうした企業を中心とした社会貢献の在り方について直接経営者の方から話を伺う機会は初めてで、生徒たちも興味津々な様子。たくさんの質問を投げかけていました。

この日のミーティングには、大原中学校区の上木崎小学校、針ヶ谷小学校の先生方も参加してくださいました。忘れな草一鉢からの思いやりを大原中学校区全体に広げていきたいと思います!

「私にはたった二つのルールしかなかった。『できることはすべてやる』『やるなら最善を尽くす』。これが何かを達成する感覚をつかむ唯一の道だ」

「人を幸せにすることに引退はない」カーネル・サンダース(アメリカの実業家、ケンタッキーフライドチキン創業者)

.jpg)

8月4日(月)

県大会が終わり、早くも新チームによる活動が始まっています。ソフトボール部は市夏季大会を見事勝ち抜き、準決勝に進出しました。さすが準決勝ともなると相手も隙がなく、逆にわずかなチャンスを確実にものにしてきます。今日は序盤に4点差をつけられ苦しい展開となりましたが、4回に2本の本塁打を含む猛攻で一挙6点を挙げ試合をひっくり返し、そのまま最後まで逃げ切り。見事決勝進出を果たすことができました!暑い中で熱中症に注意しての試合となりましたが、最後まで集中力を切らさなかったのは、日頃からの地道な練習の成果と言えるでしょう。試合後ハイタッチをし合う選手たちの笑顔がなんとも言えず眩しかったです!

午後、針ヶ谷公民館と北浦和針ヶ谷地区社会福祉協議会の共催による「あそびの広場・ハッピーランド」が針ヶ谷公民館で開催され、多くの子どもたちで賑わいました。本校の生徒たちもボランティアとして運営をお手伝いし、アイロンパッチや小学生と将棋の対局を行っていました。夏休み、積極的に地域に出て大人の方や子どもたちと触れ合うことで、自分自身がこの地域で必要とされていることを実感するよい機会になったことと思います。

「やった!もう一つ試合が出来るね♪」 試合終了後の、ソフトボール部の生徒の一言

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)