2学期

12月

12月27日(金)

JOCジュニアオリンピックカップ全国都道府県対抗中学バレーボール大会が大阪市のAsueアリーナ大阪で開催され、本校からも男子1名が埼玉県選抜選手として出場しました。各都道府県のなかから選りすぐりの選手たちで構成されたチームばかりで、中学生とは思えないアタックやレシーブなど迫力あるプレーの連続でした。埼玉県選抜チームは、岐阜県選抜チームと対戦第1セットを取ったものの第2セットを取り返されフルセットの大熱戦に!最後の最後まで予断を許さない追いつ追われつの展開となりましたが最後は僅差で岐阜県選抜チームに軍配が上がりました。本校の生徒も終始大きな声で仲間たちを鼓舞していましたが、これからの人生において貴重な体験となったことでしょう。更に上を目指して努力を続けてほしいと思いました。

「この脚でどんな壁も飛び越えてみせる!!」・・・日向翔陽(「ハイキュー!!」)

12月25日(水)

男子卓球の冬季大会がサイデン化学アリーナで行われました。大原中学校は予選リーグで2試合を戦いましたが、どの台でも白熱したラリーを繰り広げました。ほとんどのゲームがフルセットまでもつれる大混戦に!応援する生徒たちも声をからして大きな声を出していました。惜しくも予選突破はなりませんでしたが、あと一歩という感触は生徒一人ひとりが実感したことでしょう。その「あと一歩」を確実に踏み出していくために、さらに心を一つにして練習に励んでください。厳しい冬の寒さに耐え、その間にしっかりと根を張った植物は、きっと春に大輪の花を咲かせることでしょう。来年も大原中のあちらこちらに色鮮やかな花が咲き誇ることを期待しています!

「だれもが『世界』を変えようと考える。だが、だれも『自分』を変えようとは考えない」・・・トルストイ(ロシアの文豪)

12月24日(火)

81日間の2学期が終わり、終業式が行われました。式に先立って行われた表彰では、今年一年間の大原中生の活躍を象徴するように、大勢の生徒の名前が呼ばれました。今年最後に表彰されたのは「大原スーパースター賞」。これは、大原中生全体の模範となる善い行いをした生徒を表彰するものです。第1号に選ばれた生徒は、駅の階段で、荷物が多くて下に降りられなかったお母さんのベビーカーを黙って持ち上げ、ホームまで運んであげた3年生の生徒が選ばれました!終業式の中では大原前進プロジェクトから「体育着登下校に係る校則の見直し」、未来創造プロジェクトからは「頭髪に係る校則の見直し」についてそれぞれ報告がありました。生徒たちの手による大原中の改革は、来年も更に進んでいくことでしょう。終業式後の学活では、それぞれの担任から生徒一人ひとりに通知表が手渡されました。新学期また新しい気持ちで、日々の挑戦を重ねていきましょう!

皆様、よいお年を!

「何を始めるにしても、ゼロからのスタートではない。失敗や無駄だと思われたことを含めて、今までの人生で学んできたことを、決して低く評価する必要はない」・・・カーネル・サンダース(ケンタッキーフライドチキン創業者)

12月23日(月)

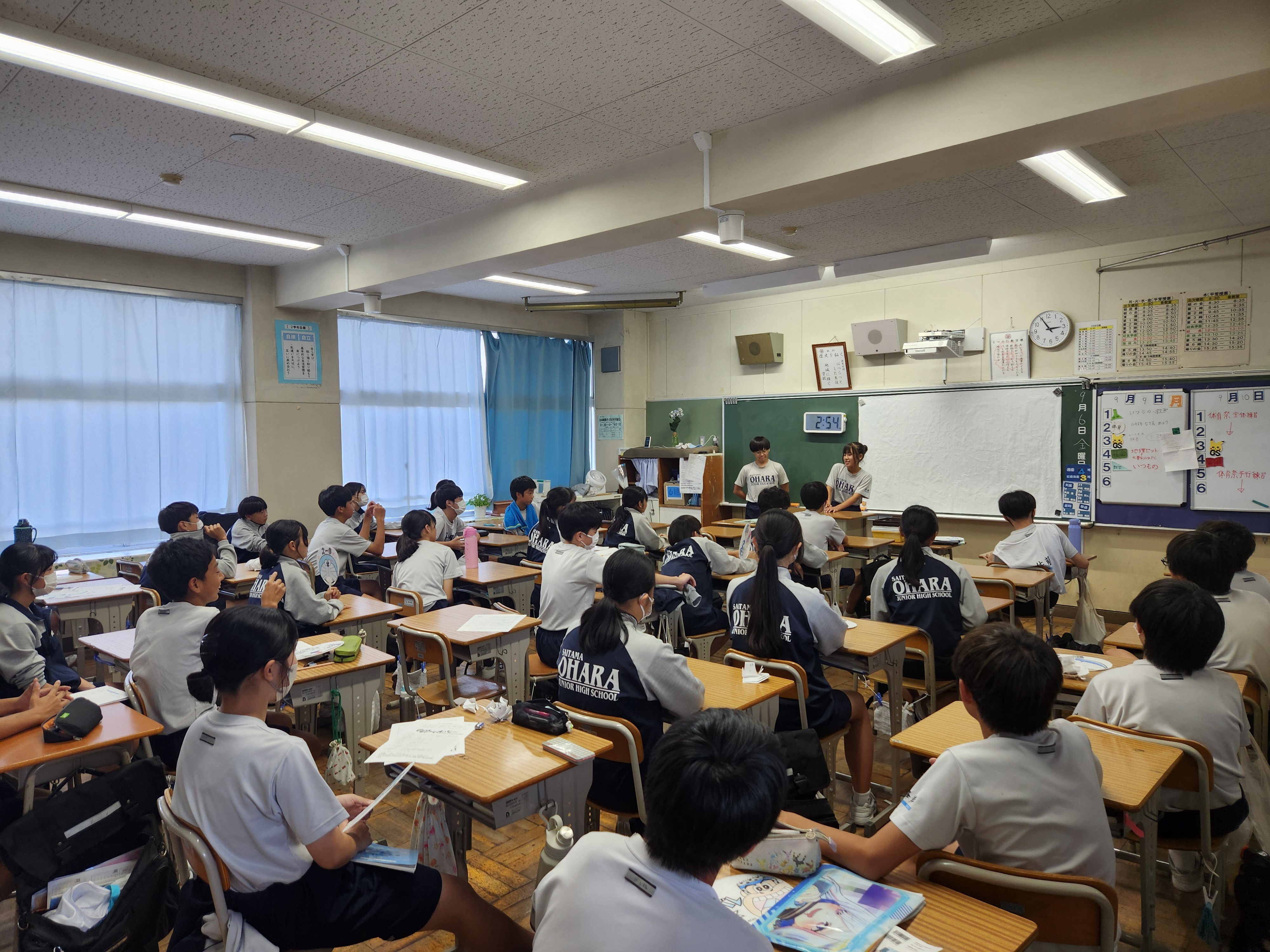

終業式を明日に控え、今日は各学年学年集会を開き、2学期の振り返りを行っていました。81日間の2学期、体育祭に新人戦、合唱コンクールなど実に多くの行事がありました。こうした多くの経験をとおしてクラスの中の絆も深まったようです。2学期にできたことできなかったことを分析して、3学期新たにやりたいことを見つけられるといいですね!

4時間目は恒例の大掃除を行いました。生徒も先生も今学期の感謝を込めて校舎内を隅から隅までピカピカにしてくれました。「私、こう見えてもきれい好きなんです」と率先して雑巾がけを行っている先生もいました。今学期も残り1日、良い形で終業式を迎えましょう!

「いつでも掃除が行き届いていて、美味しいものが食べられる。そんな夢の世界をつくりたい」・・・ウォルト・ディズニー

12月20日(金)

3年生は家庭科の授業で調理実習を行っていました。今回は、「幼児ふれ合い体験」と関連して、幼児のおやつとして、アメリカンドッグをホットケーキミックスから作っていました。「校長先生も食べますか?」と言われてもちろん試食。ふんわりした生地とケチャップのしょっぱさが相まって絶妙のテイスト!「生きていてよかった~」と思わず口にしてしまいました。

放課後は、第2回「校長Cafe」を開催しました。前回を大きく上回る17名の生徒が参加。今回のテーマは、「激論!サンタクロースは実在する?」。「信じる」派と「信じない」派に分かれて、学校図書館の本を調べながらお互いの意見を戦わせていました。24日、みんなのところにもサンタさんが訪れるといいですね!

「私は6歳の時にサンタを信じるのはやめたの。母がサンタに会わせるためにデパートに連れていってくれたんだけど、サンタが私のサインを欲しがったから」・・・シャーリー・テンプル(アメリカを代表する子役)

12月19日(木)

学校保健員会が開催されました。今年度は、日本睡眠科学研究所認定スリープマスターの染谷千明様を講師に迎え、「能力引き出す『睡眠の秘訣』~よい眠りをつくる3つの要素」についてご講話をいただきました。中学生は8~10時間の睡眠が必要なこと、昼寝は30分まで、週末の「寝だめ」は効果がなく、毎日決まった時間に眠ることが体の成長にも疲労回復にも重要なことについて、分かりやすく教えていただきました。一日6時間睡眠を2週間続けると、身体的には2日間「完徹」をしたのと同じ状況になるというデータは衝撃的でした。これ以外にも保健委員会の生徒から「中学生のからだを知ろう」というテーマで、健康な体を作る基本について発表がありました。

「自分の人生を人のせいにするな。自分の人生は自分で切り開くもんだ。」・・・両津勘吉(「こちら葛飾区亀有公園前派出所」)

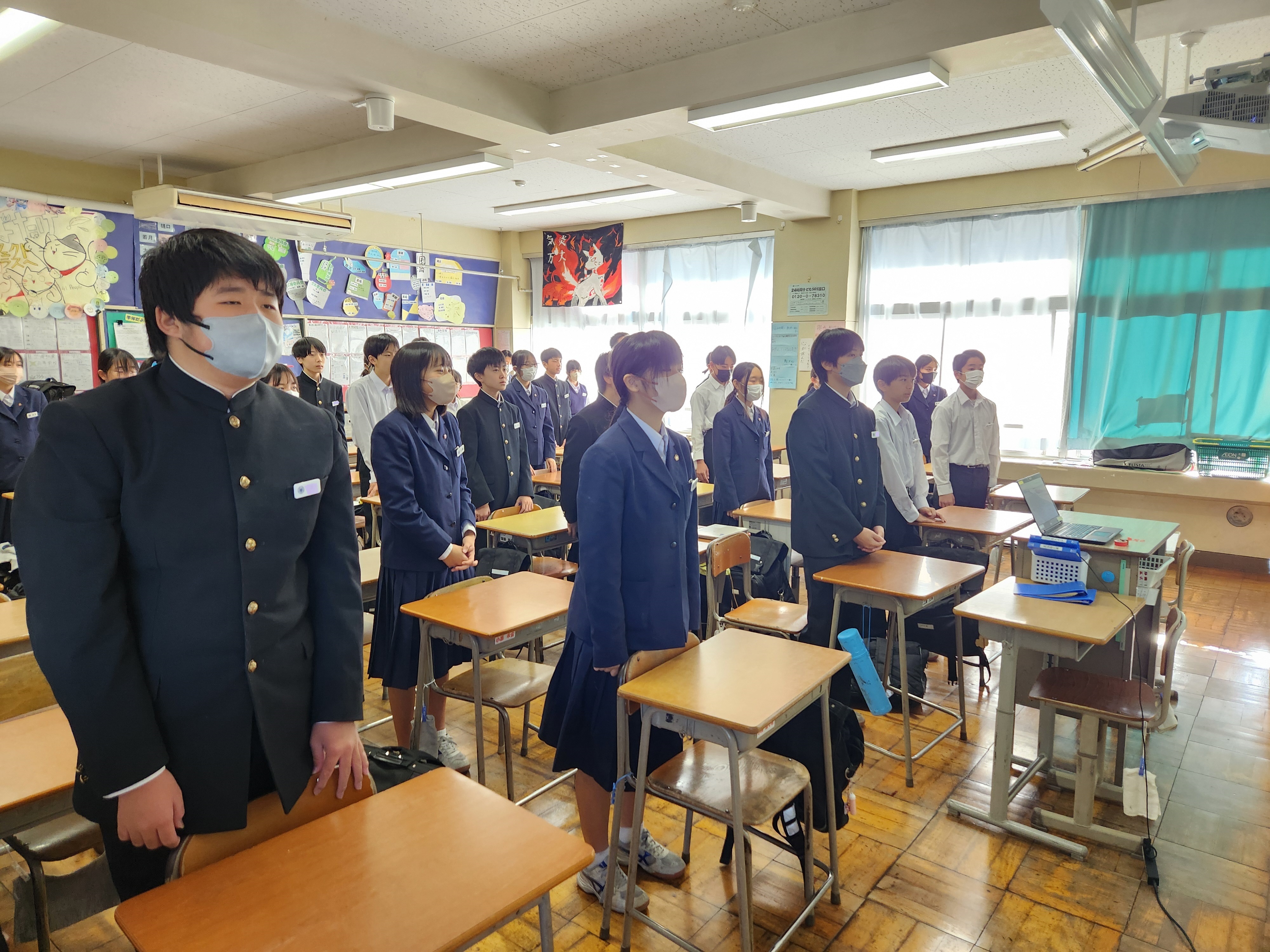

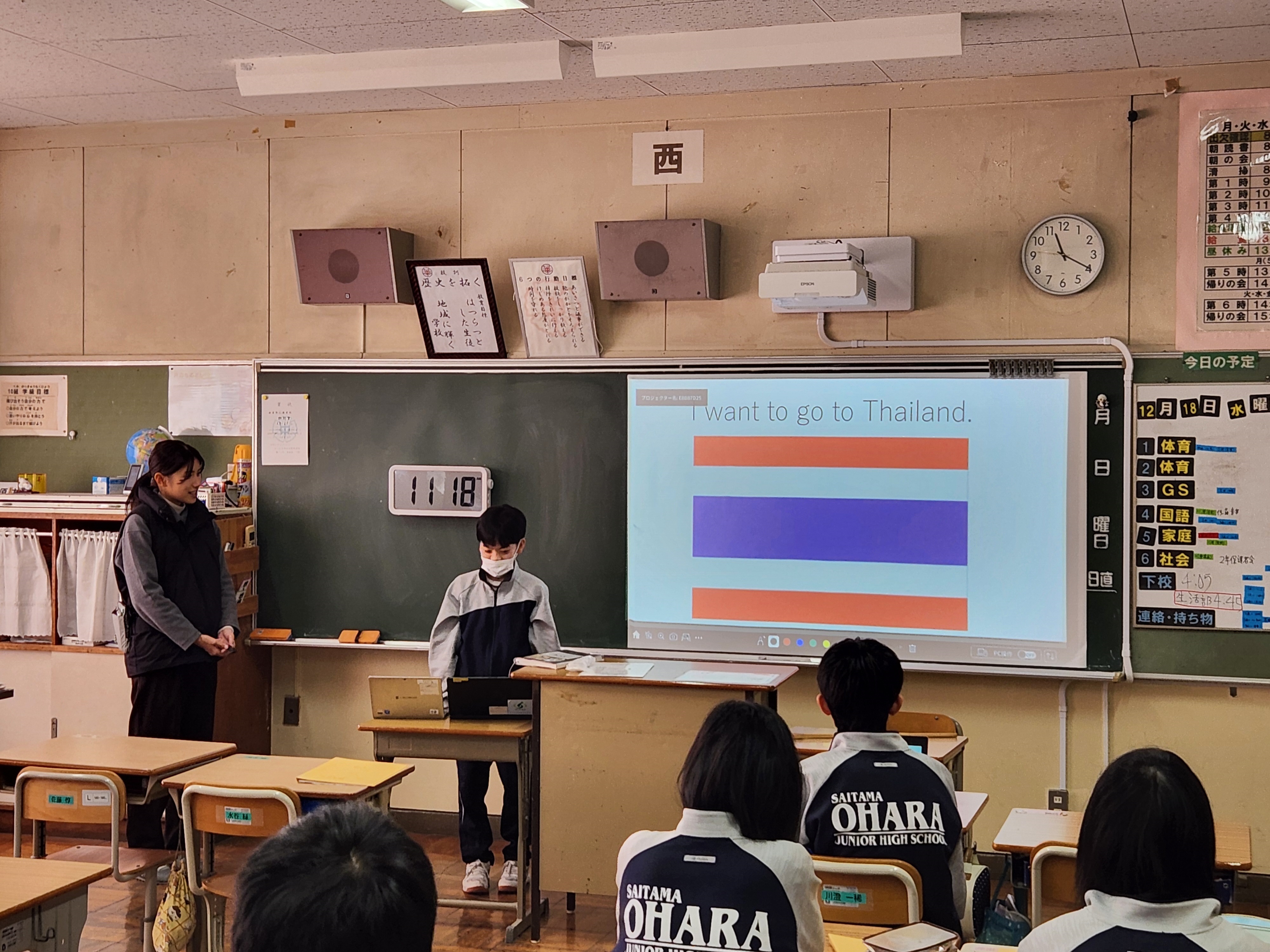

12月18日(水)

今日は今年最後の水曜日授業でした。来週の水曜日からはいよいよ冬休みに入ります!3年生は書初めの練習を行っています。進学先の学校によっては、これが人生最後の「書初め」となる生徒もいることでしょう。一筆一筆、丁寧に筆を走らせていました。2年生はグローバル・スタディのパフォーマンステスト。ALTの先生に日本の文学や名所、美味しい食べ物について英語でプレゼンしていました。特別支援学級の生徒たちもグローバル・スタディの発表。「i want…」を使って、自分の行きたい外国について紹介を行っていました。ピザやラーメン、トムヤンクンにサムギョプサルといった料理のことも上手に説明していて、なんだかお腹が減ってきました。

「愚痴など言う前に、世の中自分で変える気持ちが大事だ!」・・・両津勘吉(「こちら葛飾区亀有公園前派出所」)

.jpg)

.jpg)

12月17日(火)

今日の5時間目、1年生の国語と美術の二つの授業で研究授業が行われました。国語は「お薦めの近代文学を紹介しよう」という授業で、学校図書館司書の先生の解説を聞いて、夏目漱石や太宰治、森鴎外といった名作に挑戦しています。紙の本で読む生徒や学習用端末から電子書籍で読む生徒までいて、時代の変化を感じさせられます。

美術の授業では、「文字をデザインしよう」という授業が行われていました。レタリングの技術を活用しながら、文字を様々なイラストや記号で表現しています。生徒たちの独創的な発想には驚かされるものばかりです。学校の授業で教わる内容も時代とともに形が変化していることを今更ながら実感し、大変勉強になりました。

「人生は人生ゲームだ!何がおこるかわからんから面白い!」・・・両津勘吉(「こちら葛飾区亀有公園前派出所」)

12月16日(月)

長かった2学期も今週と来週の月火の計7日間だけとなりました。3年生は理科の授業で力の働き(仕事)について、滑車などを使いながら実験していました。道具を使っても使わなくても仕事の大きさは変わらないということについて、丁寧にデータを取りながら確認しています。学習の課題が証明された時、みんな嬉しそうな表情をしていました。

1年生はグローバル・スタディの授業で、実際に試験問題を作成する活動を行っていました。ただ問題を作成するだけでなく、出題の意図と問題の解き方の解説までグループでプレゼンしていました。ただ問題を解くだけでなく、出題者の気持ちになることで、今自分が何を学んでいるのかがはっきりしますよね、素晴らしい!

「悩んだらまず『生きる』モードに切り換えてからスタートだ!それからどう生きるかを探せばいい」・・・両津勘吉(「こちら葛飾区亀有公園前派出所」)

12月14日(土)

女子バレーボールの冬季大会がサイデン化学アリーナで行われました。この日は予選リーグ3試合が行われ、大原中は見事3戦3勝で見事決勝トーナメント進出を決めました。とは言っても決して楽に勝ち進んだわけではく、特に2試合目はフルセットの追いつ追われつの大接戦となりました。新人戦で県大会に進出し、他校からも徹底的にマークされる中、相当なプレッシャーもあったことでしょう。しかし、一人一人が目の前のボールに食らいつき、トスを上げ、スパイクを放ち、ベンチも観客席もそれこそ一丸となってプレーに集中することができました。心臓が二つ必要なほど緊張した試合を制した時の顧問のド派手なガッツポーズが、その全てを物語っていました!

「自分を信じて、自分のためにやんな。それがチームのためになるんだよ」・・・宇津木妙子(ソフトボール日本代表監督)

12月13日(金)

3年生は音楽の授業で、早くも卒業式で歌う合唱の練習を行っています。今日は男女で分かれて、パート練習をしています。 まだ練習を始めて間もないそうですが、合唱コンクールを経験したからでしょうか、早くも気持ちが一つになっているように思われます。思わずグッときて、一人悦に入っていると生徒の一人から、「校長先生、涙は卒業式までとっておいてください」とたしなめられました。大原中に着任して8か月。去年の今頃は顔さえしらなかった皆さんのことが、今では本当に大切に思えます。一日一日の何気ない日常の積み重ねが、いつの間にかかけがえのないものに変わっていくのですね。皆さんと過ごせる当たり前の日常に改めて感謝したい気持ちです。

「人生というのは、どのくらい無我夢中の時間を過ごせるかで決まると思う」・・・大島渚(映画監督)

12月12日(木)

長かった2学期の登校日数も今日を含めて残り9日となりました。早いもので今日は十二日まち。気が付けば校舎前の紅葉もすっかり赤くなり、中庭には金色の落ち葉が舞って、すっかり冬の装いとなりました。そんな中でも生徒たちは元気で、2年生は書初め、1年生は学級討議で2学期を振り返っていました。それぞれの師走の風景です。今年できたことできなかったことをもう一度振り返り、来年頑張りたいことや新たに挑戦したいことを今のうちから「心の書初め」として描いておきましょう。ちなみに今年の一文字が、「金」に決まったそうです。来年が誰にとっても金色に光り輝くものとなるよう、まずは良い形で今年一年をしめくくりましょう!

「人の感受性をつくるのは、人のそだった日々の風景だ」・・・長田弘(詩人)

12月11日(水)

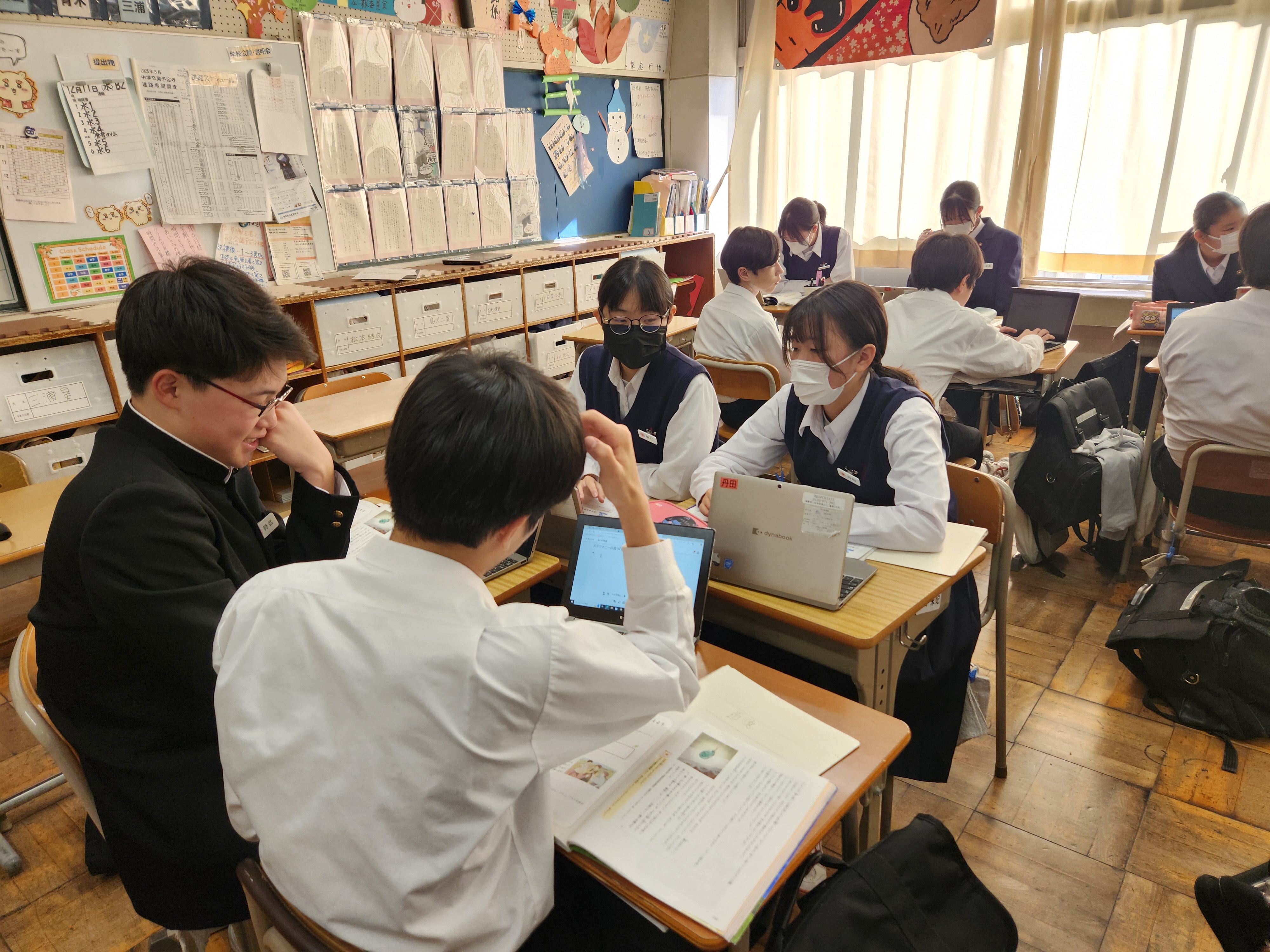

3年生で道徳の研究授業が行われました。本日のテーマは、「それぞれの立場の尊重」。資料文では、旅人が思い出に残した美しい笛をめぐって3人の男の子が、「自分こそがその笛をもらうべきだ」と主張します。それぞれに言い分があり、納得させられるものです。しかし、お互いが全く相手の立場を考えないために、3人の友情には亀裂が生じる結果となってしまいました。「個個真実」という私が好きな言葉があります。全てのことには理由(その人なりの真実)があり、それを理解してこそ強い絆が生まれるという意味ですが、自分の権利や立場だけを訴えるだけでなく、相手がなぜそういっているのか、相手の真実を考えることでお互いの間の壁が取り払われていくのではないでしょうか?これは今の世界情勢にも言えることだなと感じました。

「自己の個性の発展をなしとげようと思うならば、同時に他人の個性も尊重しなければならない」・・・夏目漱石

12月10日(火)

保健委員会による生徒保健朝会がオンラインで行われました。この日のために保健員会の生徒が作成した「からだのフシギ~もっと知るべき我等の肉体ッ!~」という番組が放映されましたが、これがなかなかの力作!筋肉痛がなぜ起こるのかといったことから肺を鍛えることの意味についてまで、肉体に関する様々な情報を得ることができました。肺を鍛えるトレーニング法では、生徒たちも皆、画面に向かって、吸って吐いてといった動作を一緒に行っていました。先生や専門家から一方的に講義を受けるよりも、同じ仲間たちから同じ目線で話をされることで、理解を深められる部分も多かったようです。こうした取組はもっと増やしていきたいですね!

「愛とはお互いを見つめ合うことではなく、共に同じ方向をみつめることである」・・・サン・テグジュペリ(フランスの作家)

12月9日(月)

1年生でも書初めの練習が始まりました。お題は「早春の花」。1年生は書きなれた楷書ですが、筆遣いがまだおっかなびっくりな様子。「僕上手ですか?」と質問した生徒に「あと500枚書いたらもっと上手くなるよ」と答えると、「それって間接的に下手って言ってます?」と少しむくれた様子。「そんなことないよ、あと500枚書いたら誰にも真似できないくらい上手になるってことだよ」とフォローしたら、「じゃあ、僕には伸びしろしかないってことですね♪」と嬉しそうにしていました。この生徒たちとの日常の何気ない会話が自分にとっての一番の癒しの時間です。授業中の先生には…、「いつも突然乱入して、うるさくして、すみません」!

「人生は辛いことの繰り返し。でも一瞬の喜びや瞬時の楽しみのために一生懸命生きている」・・・中居正広(タレント、元SMAP)

12月6日(金)

歯科衛生士さん3名が来校し、2年生を対象に「歯の健康教室」が開催されました。若いうちから歯磨きを丁寧に行うことで80歳になっても20本以上の健康な歯を残そうという、いわゆる「8020運動」が叫ばれていますが、いくつになっても自分の歯で美味しいものを食べられる喜びを享受したいものです。また歯の病気がきっかけとなって、脳・心筋梗塞や生活習慣病今日は歯科衛生士さんから適切な歯の磨き方や歯のケアの仕方について学び、生徒たちも自分の歯を大切にしようという自覚が芽生えた様子です。

「人生にとって健康は目的ではない。しかし最初の条件なのである」・・・武者小路実篤(作家)

12月5日(木)

2年生は、2月1日から2泊3日で行われる「舘岩自然の教室」に向けて事前学習を行っています。今日は自治委員から、生活の決まりについての説明が行われました。中学校で初めての校外学習となります。ただ楽しむだけでなく、集団生活のルールやマナーについてもしっかりと学んできてほしいと思います。そして名実ともに大原中学校の顔として、誇りある集団となってくれることを願います。さいたま市と違って舘岩のある会津地方は、大変な豪雪地帯です。些細な油断が自分だけでなく仲間のことも危険な身にさらすことになりかねません。だからこそ、事前にしっかりと約束事について確認し、安全で思い出にのこる行事にしてください!

「心配とは、行動の不足から起こるものである」・・・野村克也(プロ野球監督)

12月4日(水)

水曜日の2時間目は、全校一斉に道徳の授業を行っています。道徳の授業というと、担任の先生が教科書を読むイメージが強いと思いますが、本校では教員をシャッフルして、色々な先生が課題に即した様々な経験談を生徒に聞かせています。国際化、多様化が進む現代社会を生きていく上で、様々な考えをもつ人の意見に耳を傾け、自分はこう思う、自分ならこう生きたいという考えをもつことは非常に大切なことです。文部科学省では「特別な教科道徳」について、「物事を広い視野から多面的・多角的にに考え、人間としての生き方についての考えを深める」ことを目標としています。生徒の皆さんも多くの人の考え方や経験に触れ、よりよく生きるための方法を考えてみてください!

「道徳とは、自分が行うべきもので、人に対して説教すべきものではない」・・・森信三(日本の哲学者)

12月3日(火)

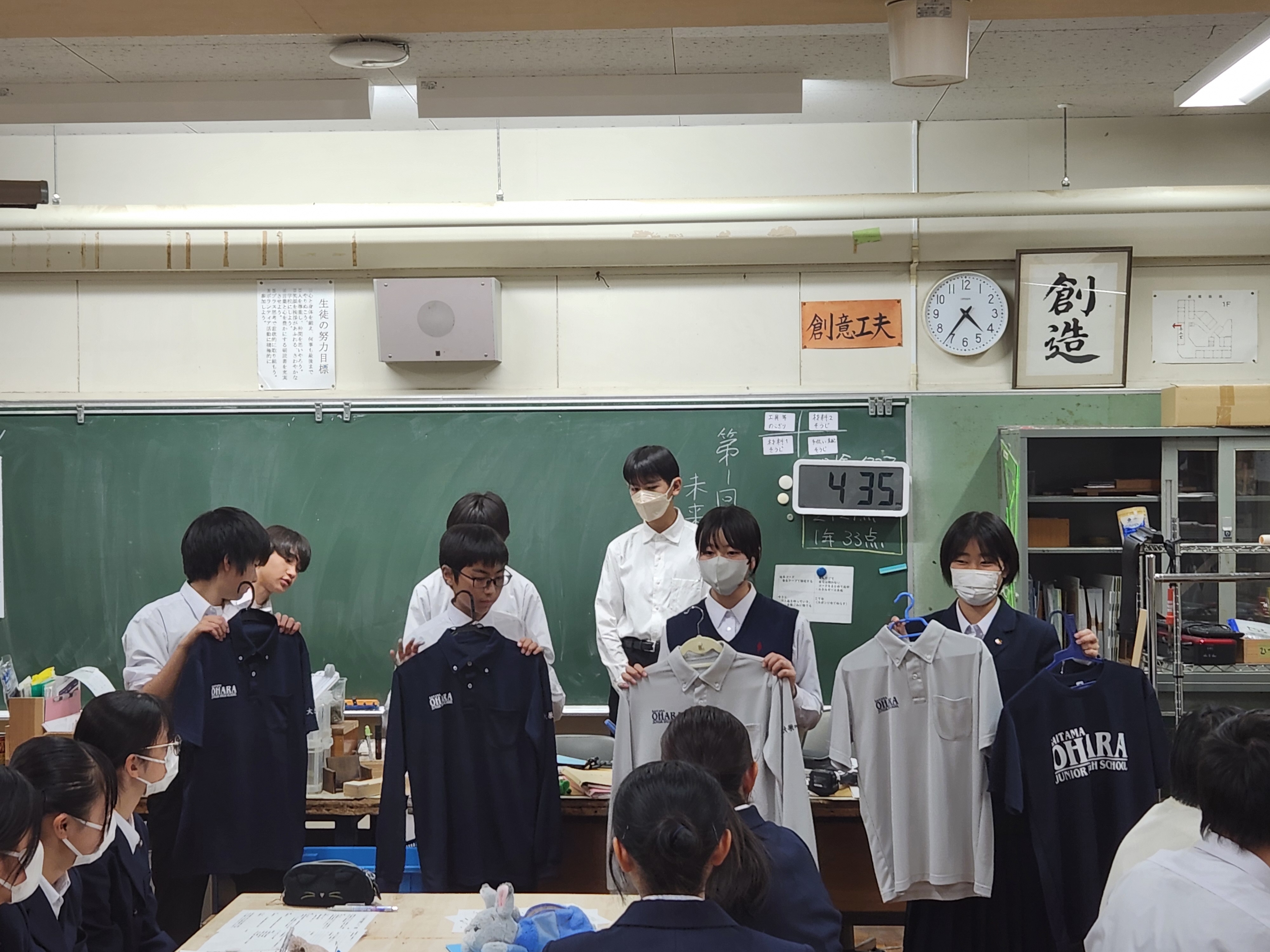

後期になって最初の「未来創造プロジェクト」が行われました。先代からの継続審議となっていた通学用バッグの自由化について、自治委員長からの報告どおり可決されました。同じく先代から検討を重ねてきた、ポロシャツの導入と体育着・ジャージの変更について、学校側との折衝の上決定した、ポロシャツと新体育着のサンプルとそれに伴って新たに定められる新ルールについて、報告がありました。「未来創造プロジェクト」は、ただ校則を変更するためだけのものではなく、今後50年先、60年先の大原中の在り方を見据えた「持続可能型プロジェクト」です。生徒たちの生徒たちによる生徒のための新しい大原中学校、楽しみです!

ポロシャツと新体育着のサンプル写真は本校ホームページ「未来創造プロジェクト」のページに掲載しております。そちらも是非ご覧ください。

「伝統が創造されるというのは、それが形を変化するということである。伝統を創り得るものはまた、伝統ををこわし得るものでなければならぬ」・・・三木清(日本の哲学者)

12月2日(月)

師走になりました。2学期も今日を含めて登校するのは、残り17日となりました。2年生では、今日から書初めの練習が始まりました。2年生から行書の学習が始まりますが、慣れない筆遣いに悪戦苦闘の様子。行書は英語でいうところの筆記体に同じ。思い切って筆を走らせることでで滑らかな書が完成します。何度も練習することが大切です。

同じく2年生の女子は体育の授業でバスケットボールを行っていました。レイアップの練習をしていましたが手と足がうまく合わずに、意外と難しそうでした。こちらも思い切って足を踏み出し、その勢いで手を真っすぐに上げることが大切です。「やればできる!」。全ては自分を信じることから始まります!

「勇気とガッツが、退屈な日常の繰り返しを、無限の可能性の満ちた時間に変えていく」・・・安藤忠雄(日本の建築家)

11月

11月30日(土)

PTA主催による「なでしこバザー」が開催されました。制服のリサイクル販売は、多くの保護者で賑わいました。吹奏楽部と演劇部による公演も行われ、保護者だけでなく、地域の方にも日頃の練習の成果を見ていただくことができました。吹奏楽部がアンコールで演奏した「宝島」はいつ聴いても楽しい気持ちにさせられます。演劇部は「願い☆(ねがいぼし)」という、生徒たちが考えたオリジナル劇を上演しました。生徒一人ひとりとキャラクターが見事に合っていて、笑ってほっこりできる素晴らしい劇でした。吹奏楽部と演劇部の入れ替えの場面では、演劇部の生徒たちが「吹奏楽部お疲れ!」と声をかけ、演劇部の上演が始まると吹奏楽の生徒たちが全員食い入るように劇を観ていました。こうした生徒同士のチームワークも大原中の魅力かなと感じました。

「一緒になることは始まりであり、一緒にいることは進歩であり、一緒に働くことは成功である」・・・ヘンリー・フォード(アメリカの実業家)

11月29日(金)

今日、1年生は上野・浅草方面へ校外学習に出かけています。初めて1年生だけでの大きな学習。今のところ大きなトラブルもなく順調に進行中とのことです。是非旅の思い出話を聞かせてください。

3年生は、8か国の方を講師にお招きし「国際理解教室」を開催しました。体育館で全体会を行い、それぞれの国について概略を説明いただいた後、各教室に分かれ、さらに詳しいお話を伺うことができました。国によって考え方や習慣が違うことを知り、生徒たちも改めて自分が住む日本という国の在り方について考えることができたようです。

「美しいものを見つけるために私たちは世界中を旅行するが、自らも美しいものを携えて行かねば、それは見つからないだろう」・・・ラルフ・ワルド・エマーソン(アメリカの思想家、詩人)

11月28日(木)

3年生で「赤ちゃん幼児ふれ合い体験」が行われ、見沼幼稚園の園児たちが来校しました。可愛いお客さんに生徒たちのテンションも爆上がり!一緒に「チグハグ体操」を踊ったり、この日のために手作りしたおもちゃやゲームで遊んだりと、本当にあっという間に時間が過ぎ去りました。無我夢中で遊ぶ園児たちに手取り足取り教えながら、生徒たちもいつのまにか、何とも言えない柔らかい表情になっていました。生徒たちの中には、10年近く前、園児として当時の大原中の生徒たちに遊んでもらった子もいるとのこと。未来の大原中生たちに、この学校の楽しさ、素晴らしさを伝えることはできたでしょうか?幼稚園関係者の皆様、本日は貴重な体験の機会をありがとうございました!

「子どもたちは、私たちには見ることのできない時代へ送る生きたメッセージなのだ」・・・ジョン・F・ケネディ(アメリカ元大統領)

11月27日(水)

オンラインで図書朝礼が行われ、図書委員の生徒から「お薦めの一冊」が紹介されました。中学生たちの読書離れが叫ばれて久しいですが、今日生徒たちが紹介した本はどれも興味深いものばかりで、私も読んでみたいと思いました。学校図書館にもそれらの本を配架してもらえるすですので、是非足を運んでみてください。因みに私からも本を紹介させてもらいました。大石英司さんの「ぼくらはみんな、ここにいる」。中学校の吹奏楽部の生徒30名が400年前の江戸時代にタイムスリップする物語です。時空を超えたり、会えない人に出会えたり、予想もつかない事件に巻き込まれたり、本の世界に飛び込めば、あらゆることが可能です。皆さんも人生を変える一冊に出逢ってほしいと思います。

「作家は本を始めるだけである。読者が本を終わらせる」・・・サミュエル・ジョンソン(イギリスの文学者)

11月26日(火)

今日は崇仁妃百合子様の「斂葬の儀」が行われることに伴い、学校には半旗が掲げられました。

70周年記念としてPTAから寄贈された「校訓 歴史を拓く」の横断幕は、これまでテニスコートの奥に掲げられていましたが、せっかくの横断幕を来校された多くの方に見てもらいたいという思いから、今日、保護者玄関横に移しました。今度は正門側からもはっきり見えますので、大原中スピリットをより身近に感じてもらえればと思います。

特別支援学級の生徒たちは、技術の授業で、ブックスタンドやペン立てなどの木製品を製作していました。のこぎりを引いたり、かんなで削ったりと本格的な作業を行っています。世界に一つだけの品ができたら、是非見せてくださいね!

「過去を広く深く見渡すことができれば、未来も広く深く見渡すことができるであろう」・・・ウィンストン・チャーチル(元英国首相)

11月25日(月)

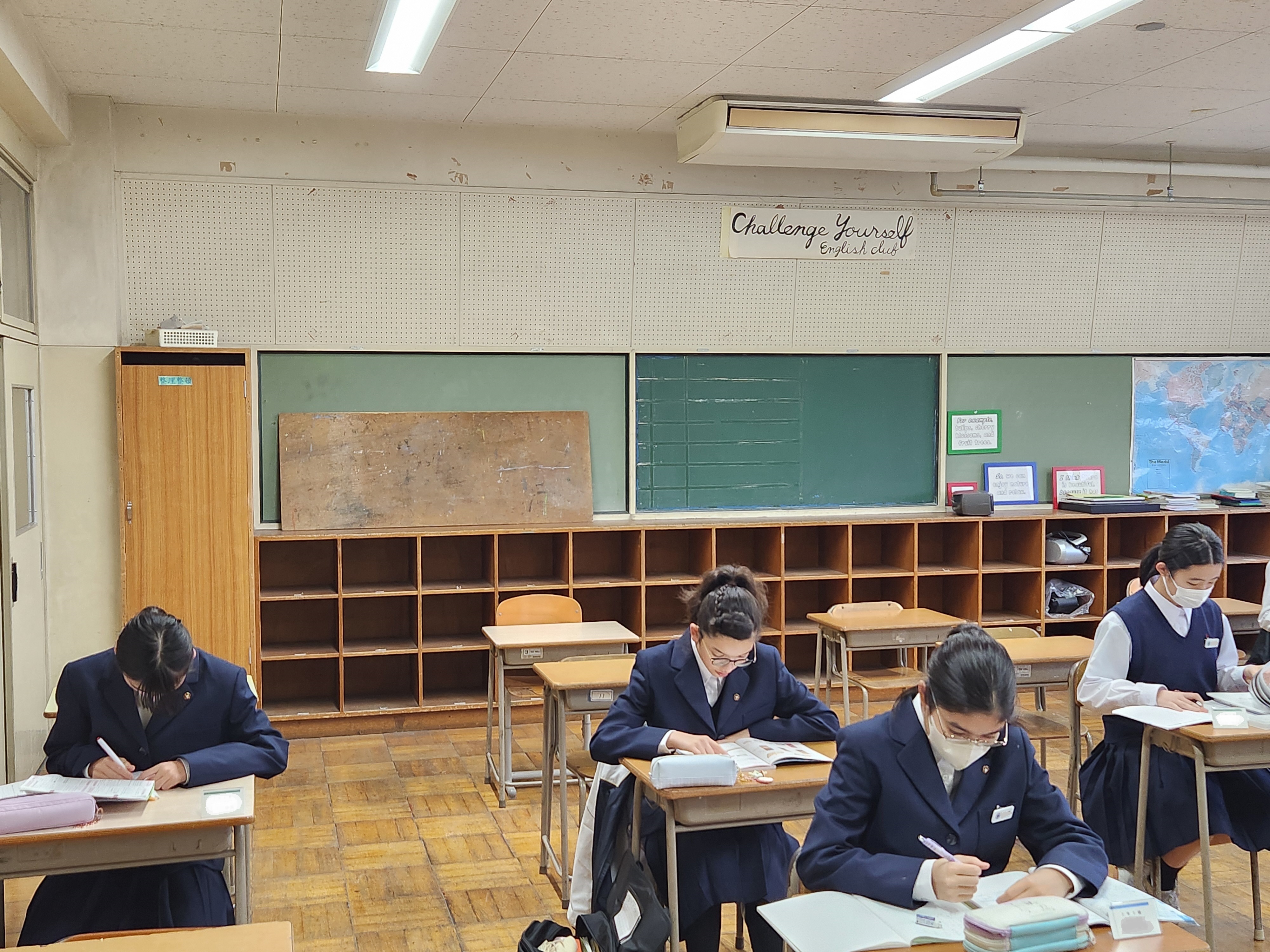

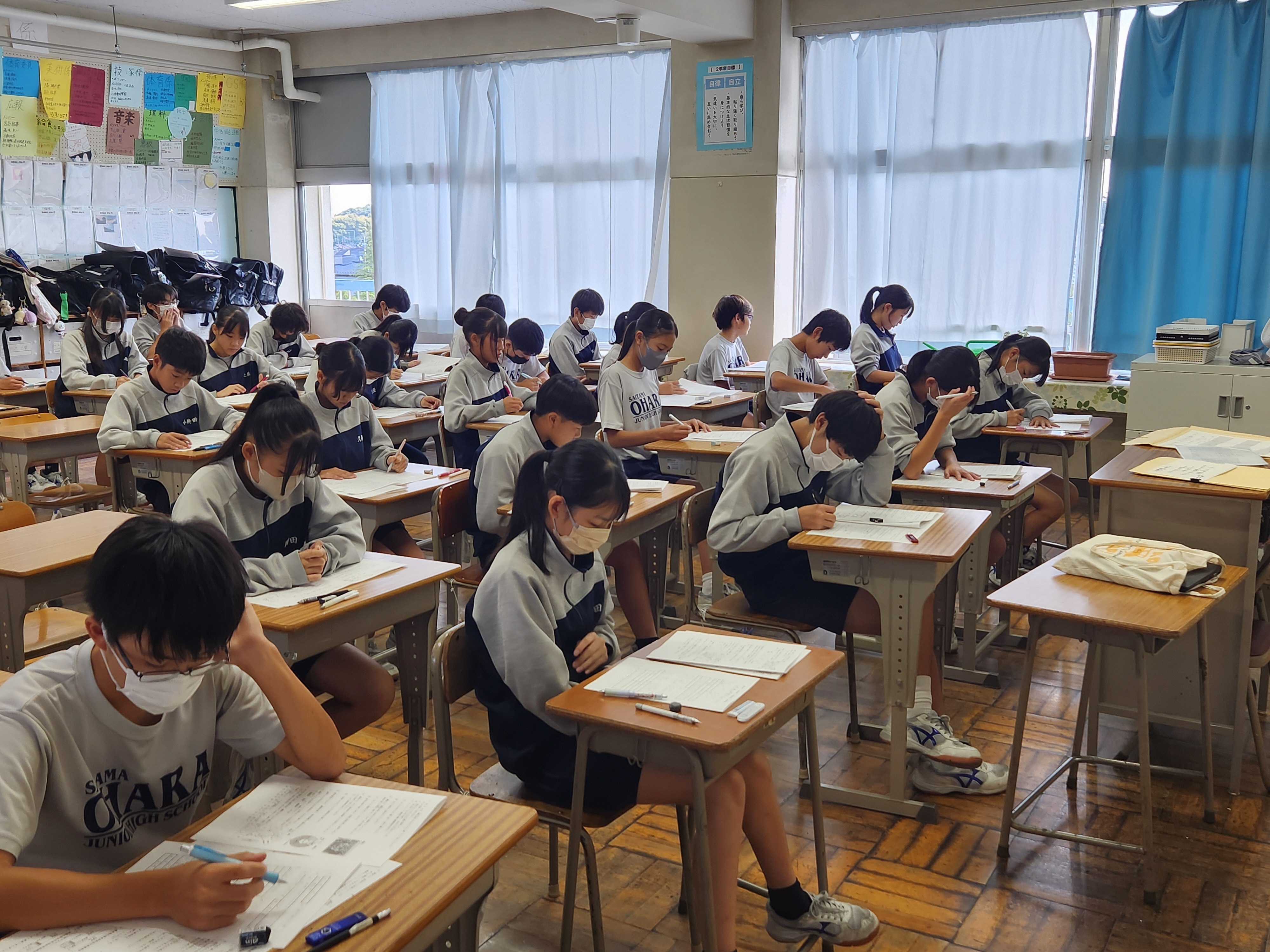

1・2年生は今日から期末テストです。いつもは賑やかなフロアが静寂に満ちていて、ただ鉛筆をカツカツと走らせる音だけが響き渡っていました。令和6年最後の試練です。気持ちよく新年を迎えられるよう、最後まで全力を尽くしてください。

3年生は一日授業で、校庭ではハンドボールとサッカーをしていました。「校長先生、僕のシュート見ていてください!」言葉のとおり物凄い勢いの球がネットを揺らしています。中学校生活も残りわずかとなりました。この仲間たちと過ごせる時間を精一杯楽しんでもらいたいと思います。

「夢は叶わないかもしれない。叶えるための努力は無駄に終わるかもしれない。でも、何かに向かっていた日々を君は確かに輝いて生きていたのではないか。それが報酬だと思わないか?」・・・為末大(陸上選手)

11月22日(金)

今日は、昨日までの寒さが嘘のように、穏やかな小春日和となりました。外では、3年生の生徒たちが数学の授業で、「相似で校舎の高さを測る」活動を行っています。5円玉の重しを付けた分度器で角度を真剣に計測していました。測量というのが、相似の学習の延長線上にあるということを初めて知りました。学校の勉強をなんのためにやるのか、疑問に思うこともあるでしょうが、社会に出て自分が活躍できる可能性を少しでも広げられるよう、たくさんの基礎知識を習得しているのだと思えば、やる気も出るのではないでしょうか?月曜日から1・2年生は期末試験が始まります。この1年間の最後の総仕上げ、全力を尽くして気持ちよく、クリスマスとお正月を迎えましょう!

「天体の運動はいくらでも計算できるが、人の気持ちはとても計算できない」・・・アイザック・ニュートン(イングランドの数学者)

11月21日(木)

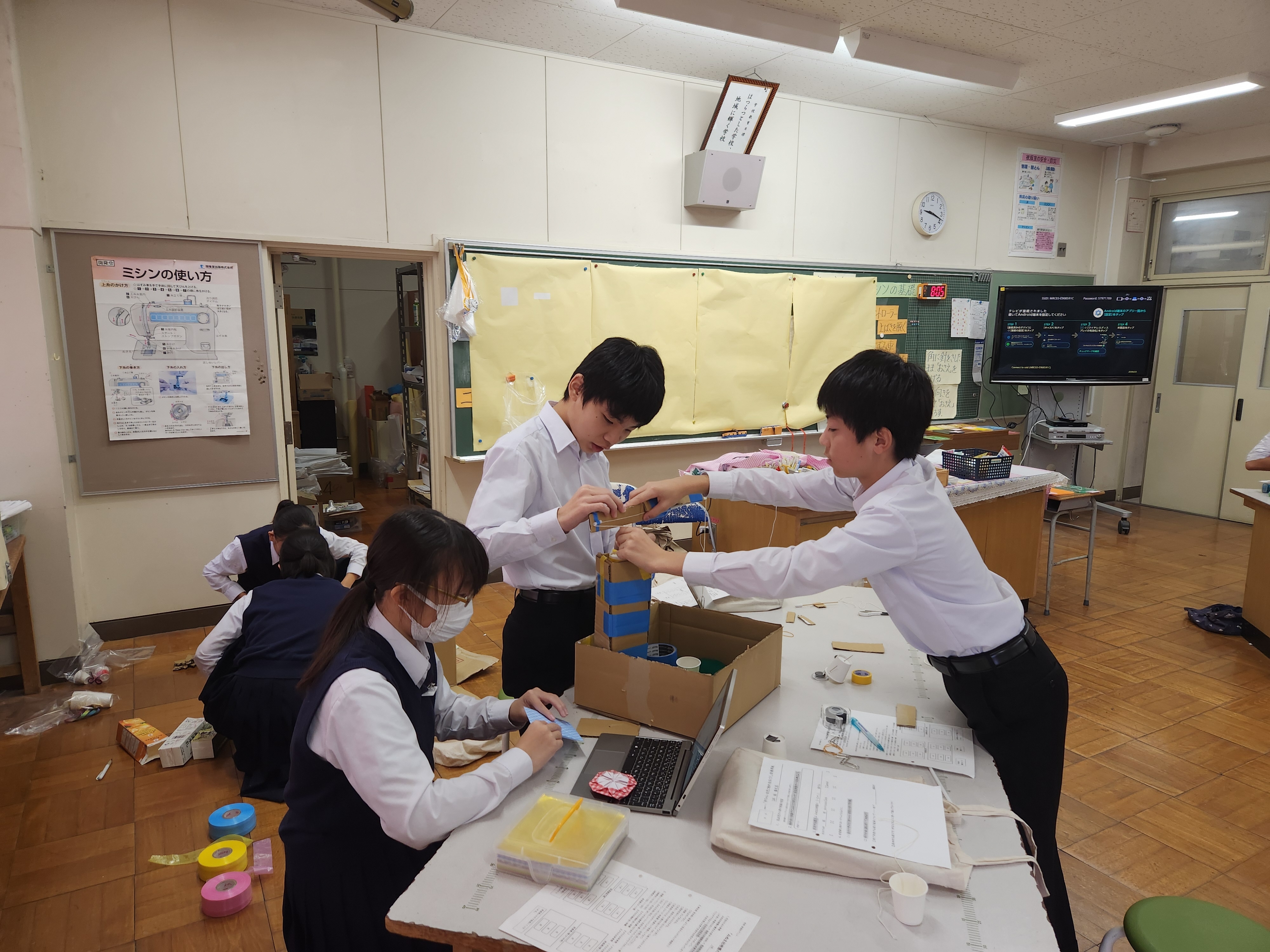

3年生は、家庭科の授業で、今度行われる「赤ちゃん幼児ふれあい体験」で幼児たちに遊んでもらうおもちゃを製作しています。段ボール製のワニワニパニックや釣りゲーム、とんとん相撲やチャンバラセットまで、幼児たちが夢中になって遊びそうなおもちゃがたくさん出来上がりつつあります。おもちゃの出来栄えを確認している生徒たちが既に「幼児の心」になってはしゃいでいる場面も見られ、なんとも微笑ましい限りです。幼児たちは遊ぶのも食べるのも笑うのも泣くのも、常に全力ですよね!生徒の皆さんも、何事も全力投球だった「あの頃」を思い出しながら、幼児たちと本気で接してほしいと思います!

「あの雲美味しそう!先生、ちょっととってきて」・・・ある幼稚園児

11月20日(水)

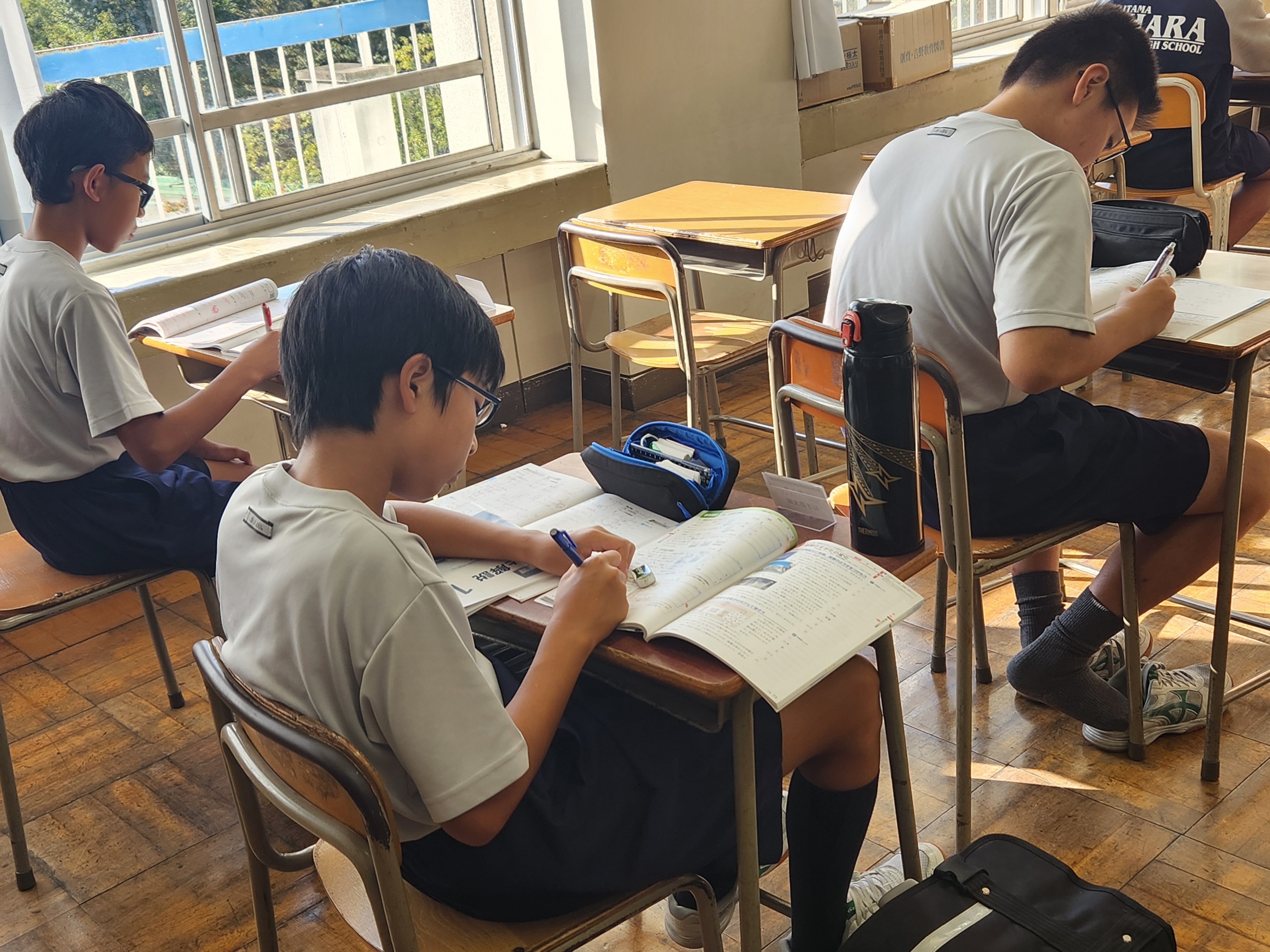

今日から早朝チャレンジスクールが始まりました。テスト5日前ということもあり、初日からたくさんの生徒が集まり、熱心に教科書やワークを広げています。テスト勉強というと、ねじり鉢巻きで徹夜というイメージがありますが、実は人の脳は朝起きてすぐが一番活発に動き、覚えたこともすんなりと頭に入るのだそうです。朝を制するものはテストを制するといったところでしょうか?学習はこうした地道な努力の積み重ねに他なりません。土壇場に焦って夜遅くまで覚えるよりも、朝型に切り替えて効率よく学習するようにしましょう。チャレンジスクールは放課後も開催しています。是非たくさんの生徒に参加してもらいたいと思います。

「勉強するから、何をしたいかが分かる。勉強しないから、何をしたいかわからない」・・・ビートたけし

11月19日(火)

1年生国語の授業では現在、「オツベルと象」を学習しています。今日はそれぞれのグループが独自の視点で読み取った内容について、発表を行っていました。「サンタマリア」という言葉からこの物語の宗教的背景について考えたグループ、「沙羅双樹」という言葉からこの物語の舞台がインドであると読みたったグループなど様々な読み取りが行われ、それに対してクラスの生徒たちから次々と鋭いつっこみが入っていました。「なぜ白象は、オツベルの企みに全く気付かなかったのか」なんて、現代の特殊詐欺にも通じるような読み取りをしたグループもありました。同じ物語でもどの視点で読むかで全く違った受け取り方ができることに気付けたようです。

「問いをもった部族は生き残ったが、答えをもった部族は滅びた」・・・ネイティブ・アメリカンのことわざ

11月18日(月)

今日から1・2年生は試験1週間前で部活動がなしとなります。3年生は明日が期末試験の2日目と、正に試験週間真っ只中。そんな中、放課後の学校図書館で「第1回校長cafe」を行いました。これは、読書の楽しさについて校長と語り合おうという新しい試みです。第1回目は、「本当は危険な教科書」として、国語の教科書に掲載されている作品の「ヤバい実態」について考えました。教科書に掲載されている物語は、この後どのような展開をみせるのか、「走れメロス」の主人公メロスは本当に勇者か、といった教科書を別の角度から読む楽しさについて知ってもらえたら幸いです。試験前にも関わらず、大勢の生徒が参加してくれて、私個人としても楽しい時間を過ごせました!

「あなたが絶対に知るべき唯一のものとは、図書館の場所である」・・・アルベルト・アインシュタイン

11月16日(土)

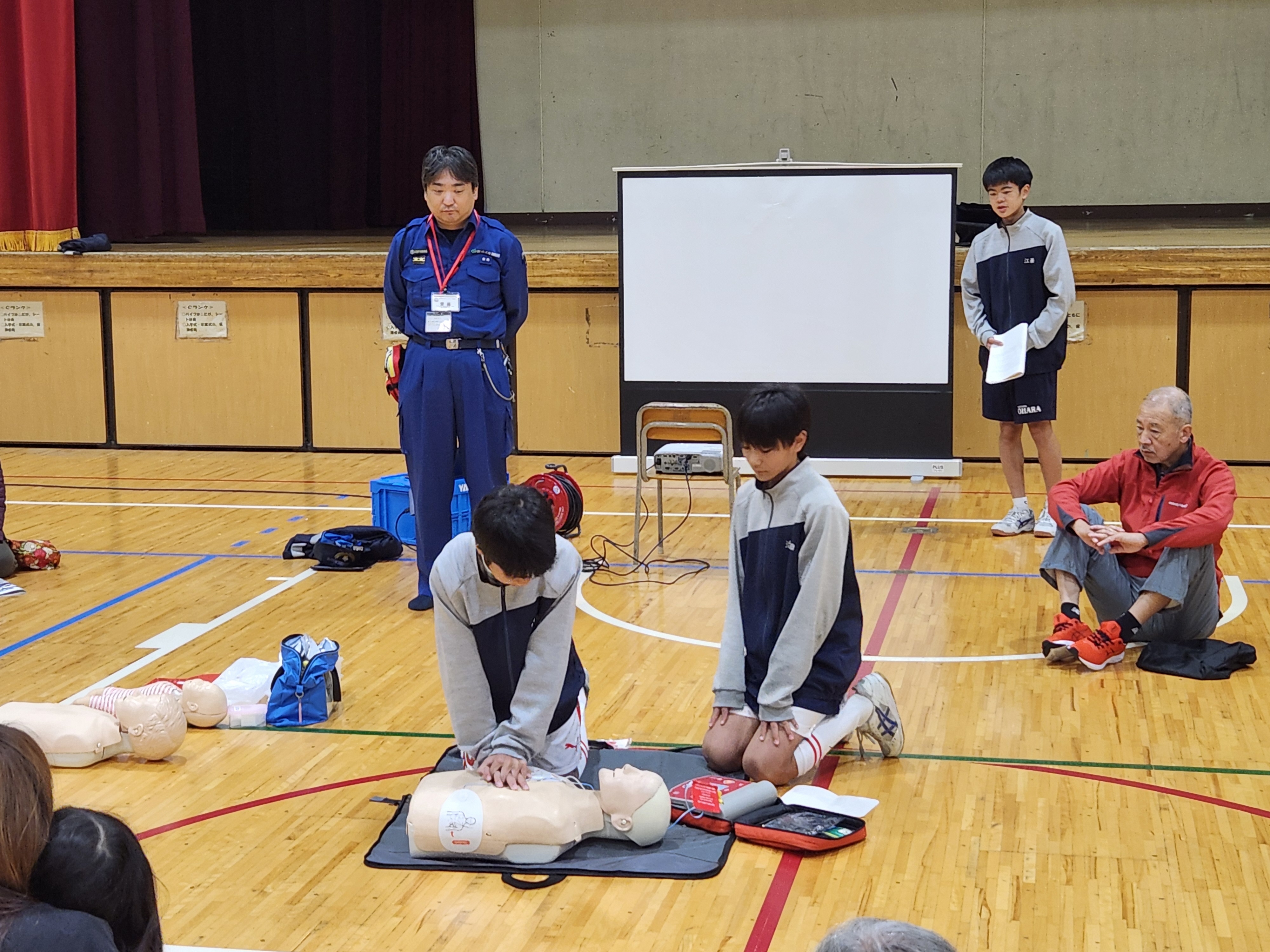

午前、浦和区の避難所運営訓練が本校を会場に行われました。今年度は、生徒7名も参加し、地域の方たちにAEDを活用した心肺蘇生法について実技講習を行いました。さいたま市では、平成23年に市内小学校で駅伝練習中に悲劇的な事故が発生したことを教訓に「ASUKAモデル」を作成、全小中学生が「ためらわずにAEDを使用する」講習を受けています。この日はその体験を地域に還元する絶好の好機となりました。地域に支えられる学校から地域を支える学校に、大原中学校はさらに進化を目指します!

午後、県アンサンブルコンテスト中央大会が上尾市文化センターで行われ、本校からサクソフォン三重奏と金管八重奏の2グループが出場。どちらも練習の成果を十分に発揮し、心に染みる演奏を会場中に響かせました。結果、サクソフォン三重奏が見事金賞で県大会出場を決めました。金管八重奏も銀賞を受賞し、更なる飛躍を誓っていました!

「音楽は競走じゃない。協調だ。一緒に演奏して、互いに作り上げていくものなんだ」・・・マイル・デイヴィス(アメリカのジャズトランペット奏者)

11月15日(金)

1年生は、G・Sの授業で代名詞の暗唱テストを行っていました。正確に覚えているかと同時に正確な発音ができているかも評価されていました。2年生は国語の授業で「枕草子」の暗唱テストです。清少納言が感じた四季の魅力について、上手に表現できていました。このように、頭にインプットするだけでなく自分が覚えていることを外に向けて発信することで、知識の習得がより確実なものになるということは、科学的にも証明されているのだそうです。今学んだ内容がこれからの人生で役立つといいですね!そして3年生は、いよいよ今日から期末テストが始まりました。目の前の進路に向けた大一番です。これまでの成果が最大限発揮できることを祈っています!!

「食欲がないのに食べても健康に悪いように、やる気がないのに勉強しても記憶力が損なわれ、記憶したことも保存されない」・・・レオナルド・ダ・ヴィンチ

11月13日(水)

蕨市で子どものための絵画教室を運営するデザインスタジオ代表の方が来校し、美術部の生徒を対象に「出張絵画教室」を行ってくださいました。生徒たちはプロのデザイナーの方から、絵を描く際のテクニックだけでなく、構図の取り方やそもそもの、デザインを決める際の心得について詳しく説明していただき、興味津々な様子で、下校時刻がきてもたくさんの質問をしていました。上手な絵を描くためには、高級な画材を使えばよいというだけでなく、「なにをどんな気持ちで描きたいか」という、自分自身の心の持ち方でその大半が決まってしまうのだそうです。「自分の気持ちに素直に向き合い、純粋にやりたいことをやる」。これは絵画だけでなく、全てのことに当てはまりそうな人生の摂理を表しているようですね。

「旅というものは、時間の中に純粋に身を委ねることだ」・・・福永武彦(小説家)

11月12日(火)

生徒会朝会が行われ、体育祭のクラス看板の表彰が行われました。どのクラスの看板も色鮮やかでそれぞれの思いがこもっていて、審査が難しかったようです。また今日は後期生徒委員会委員長の認証式が行われ、自治委員長から、これから大きく変わっていく大原中学校の先頭に立って行動していくといいう、力強いメッセージが聞かれました。また、新生徒会役員からも生徒会スローガンが発表されました。「新風~開け Next stage」!素晴らしいスローガンです。自らの手で新しい道を切り拓いていく、強い決意が感じられます。生徒会役員や委員長だけでなく、大原中学校に関係する全員の力を結集して、「最強の大原中学校」を創造していきましょう。目指すは、「宇宙大原中化計画」です!

「世界には、きみ以外には誰も歩むことのできない唯一の道がある。その道はどこに行き着くのか、と問うてはならない。ひたすら進め」・・・ニーチェ(ドイツの思想家)

11月11日(月)

男子バスケットボールの県大会が児玉エコーピアで行われました。本校の生徒たちは他校の出場選手たちと比べて身体が小さく、どのような試合になるか不安でしたが、開始直後から相手に果敢に立ち向かい、身長差のハンデを持ち前のフットワークでかき乱し、ゲームの主導権を握りました。そして、試合中一度も相手にリードを許すことなく完勝!その勢いのまま2回戦も突破!見事ベスト8進出を決めました。例えどんな相手と闘うことになったとしても、日頃から練習している自分たちのバスケットをしてさえいれば、決して恐れることはないと、その結果が証明してくれました。試合終了後の生徒たちの爆発的な笑顔が印象的でした、ここまでの快進撃を支えてくれた仲間や顧問の先生、保護者への感謝を忘れず、更なる高みを目指してください!

「壁というのは、できる人にしかやってこない。超えられる可能性がある人にしかやってこない。だから、壁がある時はチャンスだと思っている」・・・イチロー

11月10日(日)

女子バスケットボールの県大会がコスモスアリーナふきあげで行われました。市大会を5位で勝ち上がった女子バスケット部でしたが、県大会初戦の壁は厚く、残念ながら涙を呑む結果に。しかし、このコートに立てたということ自体が彼女たちにとって今後の自信となり励みともなることでしょう。現在、3年生の面接練習を行っていますが、その中で全ての生徒に「大原中学校の自慢は?」と尋ねているのですが、その中で圧倒的に多い答えが「大原中の生徒たちは勉強も部活動も全力で取り組むことです」というものでした。決して手を抜かず、地道な練習を積み重ねた成果が、次の大会でさらに大きな花を咲かせてくれることを願っています!

「できないことをできるようにするのが練習。練習したことを最大限発揮する場が試合」・・・三屋裕子(元バレーボール日本代表選手、日本バスケットボール協会代表理事)

11月8日(金)

2年生の技術家庭科の授業の様子です。技術の授業ではミニラジオを製作しています。ニッパで線を切り、ハンダゴテを起用に操っています。家庭科の授業ではミニバックの完成を目指し、布をピンギングばさみで裁断し、ミシンで縫い上げています。どちらも出来上がりが楽しみです。それにしても、私が中学生の時、家庭科の授業はありませんでした。男子は技術だけ、女子は家庭科だけという、今では考えられないような授業の受け方でした。昭和では、「男は男らしく、女は女らしく…」という考え方がまだまだ根強かったようです。だから私は未だにボタン付けや裁縫ができません。もし、自分がきちんと家庭科の授業を受けていたら、もっと生活の幅が広がっていたような気がします。

「自分の今行っていること、行ったことを心から楽しめる者は幸福である…」・・・ゲーテ(ドイツの詩人)

11月7日(木)

県新人体育大会男子ソフトテニス団体戦が熊谷ドームで行われました。開会式直後の第1試合ということで、立ち上がりが心配されましたが、最初からエンジン全開、見事なコンビネーションで初戦を突破しました!ソフトテニス部は、男子も女子もほぼ毎日朝練習を行い、懸命にボールを打っている姿が印象的です。毎日の地道な練習の積み重ねが、今日のような大舞台でも臆することなく、普段どおりのプレーができるという自信につながっているのではないでしょうか?「練習はうそをつかない」とよく言われますが、今目の前のことを成し遂げるために、どれだけ努力したかという事実は、大舞台で間違いなく自分のことを助けてくれるのですね!

「絶対勝ちます!誰よりも練習してきたから…」・・・男子ソフトテニス部部員の一人

11月6日(水)

今日は第2回市学力検査の実施日でしたが、全市一斉に急遽授業に振り替えられることとなりました。急に試験が行われなくなった3年生でしたが、いつもどおり、落ち着いて授業に取り組んでいました。美術の授業では、それぞれが作成した造形物を評価し合っていましたが、ピッツァの石窯にナポリタン、神社の賽銭箱に推しのグループのステージと、どれもクオリティが高いことに驚かされました。「思い」がこもった作品には自然と製作者の魂が宿るというのは真実なのですね!自分の「こうしたい」「こうなりたい」という思いに素直な耳を傾け、「なりたい自分」になることを目指して突き進んでほしいと思います!

「おいしいものが売れるのではない。売れているものがおいしいのだ」・・・正垣泰彦(サイゼリヤ創業者)

11月5日(火)

第2回学校運営協議会が開催され、地域の代表の方たちと大原中学校が今後どのようにすれば、より協働できるかについて話し合いが行われました。学校が積極的に地域と関われる手立てについて、色々と建設的な意見を頂戴することができました。また、この協議会には、生徒会役員も出席し、「未来創造プロジェクト」の取組内容について発表を行いました。また、この会では、令和8年度からの新制服導入に向け「Made in Ohara」をコンセプトとしたデザインや機能性についての提案が行われ、同席した制服メーカーの方々も真剣な表情でメモを取ったり、写真撮影を行ったりしていました。生徒の生徒による生徒のための「未来創造プロジェクト」が今後どのように発展していくか、本当に楽しみです!

学校運営協議会終了後、所沢市民体育館で行われているバレーボールの県新人体育大会の会場に向かいました。前の試合がずれこみ、本校の試合開始が16時30分過ぎとなってしまいましたが、生徒たちは、高いモチベーションのまま試合に臨むことができていました。対戦相手は、奇しくも同じさいたま市内の学校となり、最初は苦しい出だしとなりましたが、第2セットでは、大差を付けられながらも、驚異的な追い上げをみせ、一時は相手からリードを奪う大健闘をみせました。この経験を必ずや今後の飛躍につなげてほしいと願います!

「自分ならできると信じることができれば、その目標の半分は成し遂げたようなものだ」・・・セオドア・ルーズベルト(第26代アメリカ大統領)

11月3日(日)

昨日とは打って変わって秋晴れの陽射しが注ぐ中、上木崎地区のクリーン活動が行われ、本校からも約40名の生徒が参加しました。地域の方と一緒に校区内のごみ拾いを行いましたが、地域全体が大変きれいで思った以上にごみが少ないことに驚かされると同時に、この地域の方たちの意識の高さに関心させられました。そうした中でも、生徒たちは一生懸命ごみを拾い集め、自らの地域を自らの手で守っていこうと頑張っていました。中には、ごみを拾おうとして大きな水たまりにはまって泥だらけになってしまう生徒もいました(そしてその子の仇を討とうとした私も同じ目に遭ってしまいました…)が、秋の一日、楽しくクリーン活動を行うことができました。「美を護って『護美(ごみ)』と読む!」。

「僕たちの通学路は僕たちが護ります!」・・・クリーン活動に参加した1年生男子

11月2日(土)

県駅伝競走大会が熊谷スポーツ文化公園で開催されました。本校からは市予選会を勝ち抜いた女子チームが出場。あいにくの雨の中、しかも最高気温が17℃という厳しい条件の中でのレースとなりましたが、生徒たちは皆そんなことはモノともせず、元気いっぱいにコースを駆け抜けました。沿道では男子チームもサポートに回って大きな声で檄を飛ばしています。たくさんの歓声の中、選手5人はたすきにこれまでに関わった多くの人々の思いを込めて、63チーム中20位でフィニッシュ!レース後は、「やり切った」という、充実の笑顔を見せてくれました。早朝から多くの保護者にもご観戦をいただき、ありがとうございました!来年は、男女でこのコースを走れるよう、さらに精進を重ねていきます!

「神様は私たちに成功してほしいなんて思っていません。ただ、挑戦することを望んでいるだけよ」・・・マザー・テレサ

11月1日(金)

2年生は総合的な学習の時間に「上級学校調べ」を行っていました。一言で「上級学校」と言っても、全日制・定時制・通信制、普通科に商業科・工業科・食物調理科など、その種類は多種多様です。その中からどの道を選択するかで、その後の人生も大きく変わってくるでしょう。ある調査では、2035年までに日本の全労働人口の49%がAIにとって代わられると言われています。これからの時代を生き抜くためには、「みんながそうするから…」といった受け身的な考えではなく、自分ならではの創造性や独創性が求められるのは間違いありません。誰のためでもない、自分だけの人生、後悔のない進路選択を行ってください。

「人間にとって成功とはいったいなんだろう。結局のところ、自分の夢に向かって自分がどれだけ挑んだか、努力したかどうか、ではないだろうか」・・・岡本太郎(芸術家)

10月

10月31日(木)

今日は「つぼみの日」。来年度中学校に上がる学区内の小学6年生およそ270名が来校し、生徒会役員から、大原中学校での生活について説明を受けました。生徒会からは、現在大原中で進められている「未来創造プロジェクト」について、新制服や校則を今の時代に合ったものに変えようと生徒が主体となって行われているという話があり、小学生たちの間でどよめきが起こっていました。今生徒たちが創ろうとしている「新しい大原中学校」が次の世代、そのさらに次の世代へと大切に受け継がれていくよう、今自分たちの果たすべき責任をしっかりと果たしてゆこうではありませんか!未来に誇れる大原中にしましょう!!

「伝統とは形を継承することを言わず、その魂を、その精神を継承することを言う」・・・嘉納治五郎(柔道家)

10月30日(水)

女子卓球団体の県大会が上尾市民体育館で行われました。善戦むなしく勝利することはできませんでしたが、試合後、生徒たちは真剣な表情で反省ノートにこの日の試合のことを記録していました。試合に出場した生徒も応援に回った生徒も、それぞれの視点でどうすればよりよいプレーができるか、より効果的なスマッシュが打てるかといったところを考えています。勝ち負けという結果だけでなく、そこから何を学び、次にどう活かしていくかということが大切なんですよね!この生徒たちは、絶対に強くなり、次の大会で捲土重来、新たな風を吹かせてくれると確信しました。既に前を向いているからです!

「『自信を持つ』=『自分を好きになる』。ただそれだけのこと」・・・小池一夫(小説家)

10月29日(火)

合唱コンクールの余韻がまだ覚めぬ中、表彰朝礼が行われました。新人体育大会を中心に、40名以上の生徒が登壇。改めて2学期の大原中生の活躍のすさまじさを見せつけられた思いです。表彰状は紙一枚の薄っぺらいものですが、その一枚の「紙切れ」は生徒一人ひとりが不断の努力を重ねてきた汗と涙の結晶でもあります。是非今後の励みにしてほしいと願います。

午後、本校を会場として浦和区理科教育研究発表会が開催されました。本校からは1年生の生徒が「パラシュート作り」について発表し、見事浦和区の代表に選ばれました。回転パラシュートを作成することにより、被災地などに、より的確に着地できる理論は、聞いていて実に納得できるものでした。このパラシュートが実際に使われる日がくるのも夢ではないでしょう。

「あなたが普段行っている方法よりも、もっとよい方法が必ず存在している。それを見つけなさい」・・・トーマス・エジソン(アメリカの発明家)

10月28日(月)

合唱コンクールが埼玉会館を会場に行われました。この日のためにたくさんの練習を重ねた各クラスの絆の深さを発揮する晴れの舞台です。埼玉会館の大ホールへ足を踏み入れた生徒たち、最初は緊張した面持ちでしたが、開会式に続いて行われた全体合唱で、「大切なもの」を歌ったあたりから徐々にテンションが上がり始め、どのクラスも大きな声で息の合った、美しいハーモニーを会場中に響かせることができました。「コンクール」である以上、どうしても順位はついてしまいますが、全てのクラスに金賞を授与したい、最高の合唱を聴かせてもらいました!最後に無理を承知でお願いし、「大切なもの」をもう一回全体で合唱してもらいました。会場中に響き渡る、正に「爆音」!学校中の生徒たちの心が一つになった最高の合唱を聴かせてもらいました。

「人は幸せだから歌うのではない。歌うから幸せなんだ」・・・ウイリアム・ジェームス(アメリカの哲学者)

10月25日(金)

11月2日に開催される県中学校駅伝競走大会の試走が、会場の熊谷スポーツ文化公園で行われました。本校からは、市予選を勝ち抜いた女子チームが出場しますが、男子チームもサポートメンバーとして参加。一緒に同じコースを走ることができました。雨上がりで、路面が滑りやすくなっていたのが心配でしたが、ここ数日の暑さがうそのように涼しくなったコースを、秋風とともに気持ちよく走り抜けました。それにしても、今年の駅伝チームは、男女関係なくお互いのことを全力で応援する姿勢が素晴らしいです。きっと、選手としてコースを走る生徒たちも自分が一人ではないという気持ちをもって力強く走ることが」できるでしょう!

「目標を見失わずに頑張ること。そしてとにかく楽しむこと。自分のしていることを楽しめなければ、本気になることはできない」・・・ウサイン・ボルト(ジャマイカの陸上選手、100m・200m世界記録保持者)

10月24日(木)

本校は今年度、さいたま市教育委員会より、NIE(Newspaper In Education)の研究委嘱を受け、新聞を積極的に学校教育に取り入れる実践を図っています。学校図書館では朝日、読売、毎日、産経、東京、日経、埼玉、日刊工業の主要各紙を毎日自由に読むことができます。また、学校図書館司書さんがバックナンバーも全て丁寧に保管してくださっていますので、過去の記事を読み返すこともできます。同じニュースでも新聞社によって意見や、ニュースを取り上げる視点が異なります。世の中で起こっていることに対して、ネットニュースのコメントなどに流されるだけでなく、こうした新聞記事の読み比べによって、自分の考えをしっかりともつことは、これからの時代を生きる上で重要なことだと思います。生徒の皆さん、是非学校図書館を訪れてください!

「何事であれ、最終的には自分で考える覚悟がないと、情報の山に埋もれるだけである」・・・羽生善治(将棋棋士)

10月23日(水)

1年生は、11月に行われる上野・浅草方面への校外学習に向けた事前学習を行っていました。校外学習のスローガンは、「CREATE~緑風感じる上野・浅草~『全身』で学び一歩『前進』」。初めて生徒たちだけで、知らない街を探索することになりますが、試行錯誤しながらでも、五感をフル稼働させた体験をしてきてほしいと思います。合唱コンクールに向けた学級練習も大詰めに入ってきました。教室の前を通ると多くの生徒が「校長先生、うちのクラスの合唱を聞いていってください!」と声をかけてくれます。練習が始まった頃は面白がってただ大声を響かせていた印象でしたが、ここへくると、どのクラスも合唱にまとまりが感じられるようになってきました。当日が今から待ち遠しいです!

「みんな、それぞれが、何か新しいことをやる、それはすべて冒険だと、僕は思うんです」・・・植村直己(登山家)

%5B1%5D.jpg)

.jpg)

10月22日(火)

さいたま市駅伝競走大会が、荒川総合運動公園で開催されました。市内の各中学校から学年や部活動の枠を超えて選抜された女子5名男子6名のランナーが秋の秋ヶ瀬路を颯爽と駆け抜けました。先にスタートした女子は序盤から安定したペースでレースをリードし、見事4位でフィニッシュ!県大会出場を決めました。女子に続けとテンションマックスでスタートした男子も終始上位に食い込むマッチレースを展開しましたが、他の中学校もなかなかペースが落ちずに、22位でゴール。残念ながら県大会出場はなりませんでした。しかし、女子も男子もお互いを精一杯の声で応援し、レース終了後は涙目になっていた男子選手たちも最後は笑顔で記念写真に収まっていました。チーム大原中で駆け抜けた選手たちの健闘に拍手!

「私たち、やればできるんですね!みんなで熊谷に行けるんですね!!」・・・レース終了後のある女子生徒

10月21日(月)

明日開催されるさいたま市中学校駅伝大会の壮行会と新生徒会役員の認証式がオンラインで行われました。駅伝壮行会では、男女それぞれの部長から、県大会出場を目指しますという力強い決意表明がありました。当日走るメンバーもサポートに回るメンバーも、それこそ学校で結果を待つ生徒たちも、大原中学校全員で心を合わせてタスキをつないでいきましょう!続いて行われた生徒会役員認証式では、校長から新生徒会役員6名一人ひとりに認証状が手渡されました。今日で引退となる3名の3年生生徒会役員から「第72代生徒会役員」へ期待の言葉が述べられた後、新生徒会長からは、大原中学校未来創造プロジェクトをこれまで以上に発展させていくという誓いの言葉が述べられました。これまでの先輩方が築き上げてくれた伝統というタスキをしっかり受け継ぎ、未来へ手渡せるようにしましょう!

「タスキを手渡すこと、これには目に見えない力が宿っています」・・・猪俣英希(早稲田大学、箱根駅伝走者)

10月19日(土)

新人戦ソフトボールの県大会が鶴ヶ島市民運動公園で行われました。本校の生徒たちは試合中常に大きな声を出して仲間を鼓舞し続け、応援の保護者たちをも巻き込んだ正に「ワンチーム」の戦いを見せてくれました。試合は常に相手をリードし優位に立っていましたが、惜しくも最終回に逆転サヨナラで敗退。試合後、多くの生徒たちが涙にくれていましたが、しかし、夏場から努力を続けてきたからこそ、このような素晴らしい舞台で悔しい思いができるという、「特別な体験」ができたのだということを忘れないでください。ともに励んできた仲間たち、応援してくれた先生や保護者への感謝の気持ちをもって、更に上のステージを目指してください。みんなならできる!

今日と明日、上木崎公民館と針ヶ谷公民館で文化祭が開催されているのですが、どちらの公民館にも本校美術部の作品が展示されています。美術部の生徒たちが魂を込めて描いた力作ばかりで、地域の方たちも真剣に見入っている様子でした。

「成功とは、多くの失敗と反省を繰り返した者によってのみ達成される」・・・本田宗一郎(ホンダ創業者)

10月18日(金)

学校中にキンモクセイの良い香りが漂うようになりました。まだ暑い日もありますが、季節は着実に秋を深めているのですね。そんなキンモクセイ香るグラウンドで今、体育の持久走が行われています。音楽で気持ちを上げてより良いタイムを出そうと頑張る姿にこちらも元気をもらえます。来週は市駅伝競走大会も開催されます。何事にも全力で取り組む大原中生、実直に何一つ手を抜かないその姿は、大きな花を咲かせることでしょう。

5・6時間目には、2・3年生の合唱コンクールリハーサルが行われました。やはり学年が上がるごとに声量もハーモニーも見事なものに変わっていくと実感しました。上級生にいくほど一つひとつのことに全力を尽くすということを是非、大原中学校の伝統にして引き継いでいってほしいものです。

「困っている人に優しくしてあげると、その人がまた誰か他の人に優しくしてくれたらなあって思うでしょ。その気持ちって、野火みたいに広がるの」・・・ウーピー・ゴールドバーグ(アメリカの女優)

10月17日(木)

合唱コンクールまで10日余り。1年生は6時間目の学活の時間に学年リハーサルを行いました。クラスごとに実際合唱を行いましたが、緊張していたのでしょうか、まだまだ大きな声が出そうです。その証拠に、最後に学年全体で歌った「大切なもの」は男女とも体育館に大きな声が反響するほどの見事なハーモニーでした。本番までに各クラスどのように仕上げてくれるのでしょうか、今からとても楽しみです!放課後の練習も熱を帯びてきました。「うちらのクラスの歌を聴いていってください!」とアピールしてくる生徒もたくさんいます。練習を重ねるとともに、クラスとしての絆も強くなっている気がしました。素晴らしい歌声を期待しています!

「夢を見るから、人生は輝く」・・・モーツァルト(オーストリアの作曲家)

10月16日(水)

3年生の親子進路説明会が開かれました。3年生は、いよいよ進路に向けた取組が本格化します。皆さんの選択一つひとつがこれからの人生を大きく変えることになるかもしれません。ただ偏差値だけでなく、これから自分がどうなりたいのかということを真剣に考えながら自身の進路に向き合ってください。中学校を出たら、皆さんは様々な場面で選択を迫られることでしょう。うまくいくときもあれば残念な結果に終わることもあります。しかし、その度に軌道修正を行って「その次にどうすべきか」を考え続けることができれば、皆さんにはきっと明るい未来が待っていることでしょう。皆さんの可能性は無限大です。そしてその無限の未来を具体的な絵に描くのも皆さん自身です。どうか「なりたい自分」を思い描いて、それに向かって真っすぐに突き進んでください!

「『一流の学校』とは人が決めるものではない。君がその学校で一生懸命学び、なりたい自分の姿を見つけられたら、誰が何と言おうとその学校が『一流の学校』だ」・・・加藤諦三(社会学者)

10月15日(火)

今日は中間テストが行われました。教室をのぞくと、どの生徒も真剣な表情で問題用紙とにらめっこをしています。昔、読売巨人軍のエースだった堀内恒夫氏は、「投手は先発した以上パーフェクトゲームを狙う、ランナーを出したらノーヒット・ノーランを狙う、ヒットを打たれたら完封を狙う、点を取られたら完投を狙う。その時その場でのベストを狙うものだ」と語っていました。最後まであきらめずにベストを尽くすことが大切ですよね!そしてテストが返されたら、ただ点数を見て一喜一憂するだけではなく、自分に何ができたか何ができなかったかをしっかりと振り返ってください。経験と反省が人を進歩させるのです!

「積極的に行って失敗したら何かが見える。失敗なくして成長はない」・・・矢野耀大(元阪神タイガース監督)

10月11日(金)

来週15日は中間テストです。学校では朝7時40分から「早朝チャレンジスクール」が開催され、連日10~20名程度の生徒が参加して、自習を行っています。朝、目覚めてからの約3時間は、脳が一日の中で最も効率よく働き、やる気や集中力が高まる「脳のゴールデンタイム」と呼ばれる時間帯なのだそうです。朝陽の中で心を落ち着けて集中するというのは、確かに効果が上がりそうですね。テスト、期待しています!

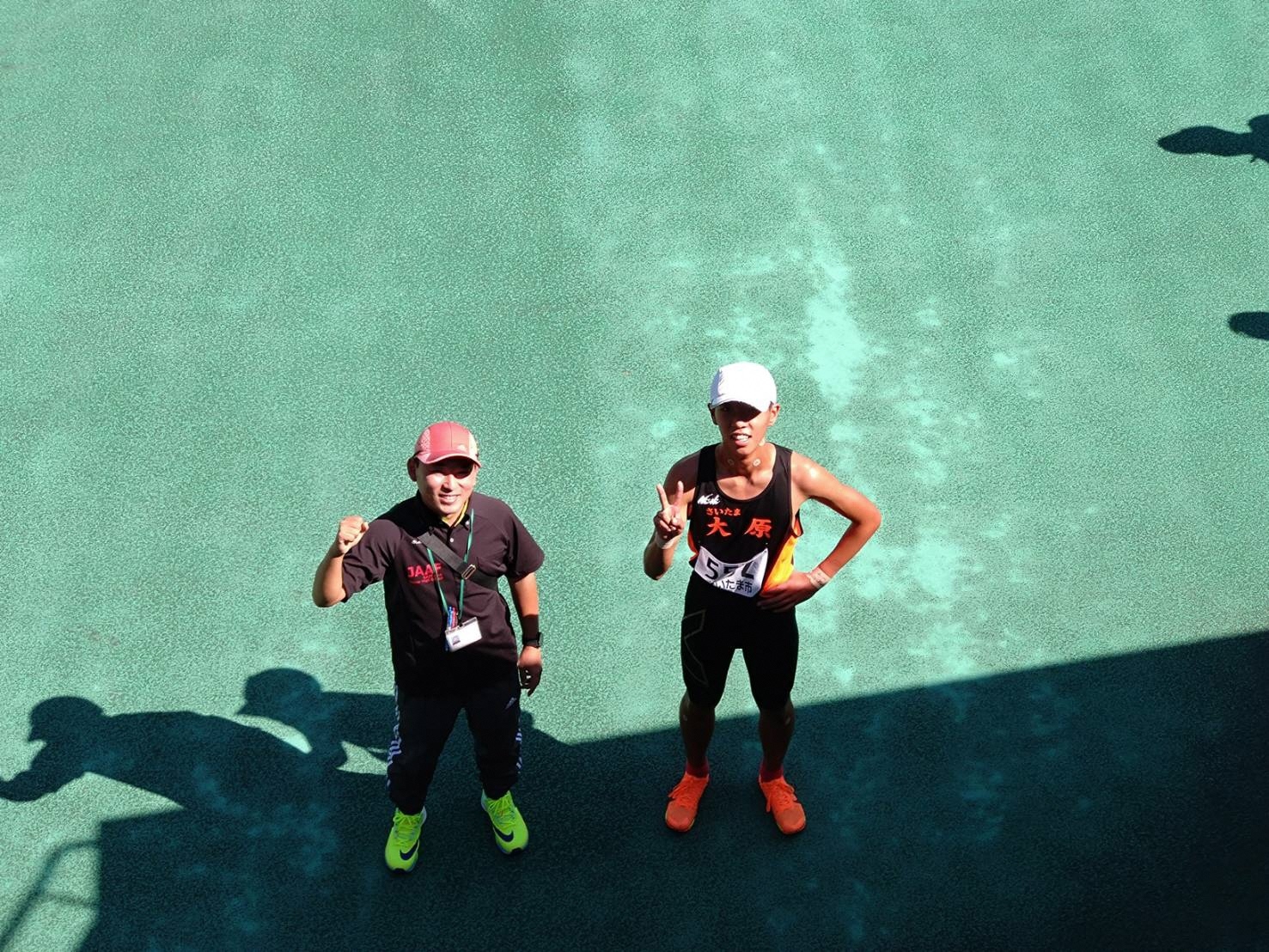

熊谷スポーツ文化公園では県新人陸上競技大会が開催されました。本校からも市大会で標準記録を突破した生徒たちが全力でフィールドを駆け抜けました。いよいよ秋本番です!

「真剣だと知恵が出る 中途半端だと愚痴が出る いい加減だと言い訳ばかり」・・・武田信玄

.jpg)

10月10日(木)

先日本校にご来校いただき、演劇部の生徒と交流した女優のはらみかさんがプロデュース、西垣匡基さんが演出を行った舞台「楽屋」が東京都の大塚萬劇場で公演初日を迎えました。今回特別な計らいで演劇部の生徒たちをご招待いただき、実際の舞台を間近で観劇することができました。圧倒的な台詞回し、緊張する間の取り方、二転三転するストーリー。そのどれもが生徒たちには新鮮な刺激だったようです。カーテンコールの後、出演した女優さんたちの案内で実際の舞台を見学させていただきました。また、実際に舞台が初日を迎えるまでにどのような準備をするのか丁寧に説明をいただくこともできました。女優のお一人が「何年か後、今日いらした生徒さんたちと同じ舞台に立てるかもしれませんね」とおっしゃっていましたが、それも夢物語ではないように思えました。

「舞台は、夜眠れない興奮をもたらしてくれるものだと思っています。そして、すぐれた詩や小説のように、日常のふとした折に思い起こすのが演劇の力だなぁと感じています」・・・西垣匡基(演出家、脚本家)

10月9日(水)

1年生は国語の授業で、「竹取物語」の暗唱のテストを行っていました。一人ひとり廊下へ出て先生の前で暗唱しています。教室に入ると、そこかしこで「今は昔竹取の翁いふものありけり…」と呪文のような声が飛び交っていました。よく、「古典は難しくて苦手だ」という声を耳にしますが、でもね、はるか昔から数ある文学作品の中で、それぞれの時代の人が「これは面白い!」と読み継がれてきたごく僅かな作品が、今「古典」として残っているのですよ。いわば1000年後の人が「ドラえもん」や「ワンピース」を学習しているようなもの。苦手という先入観を捨てて、素直な心でその作品を味わってみれば、今まで気付かなかったような面白さが伝わってくるかもしれませんよ?

「ただ過ぐるもの(どんどん過ぎていくもの) 帆かけたる舟。人の齢。春、夏、秋、冬」・・・清少納言

10月8日(火)

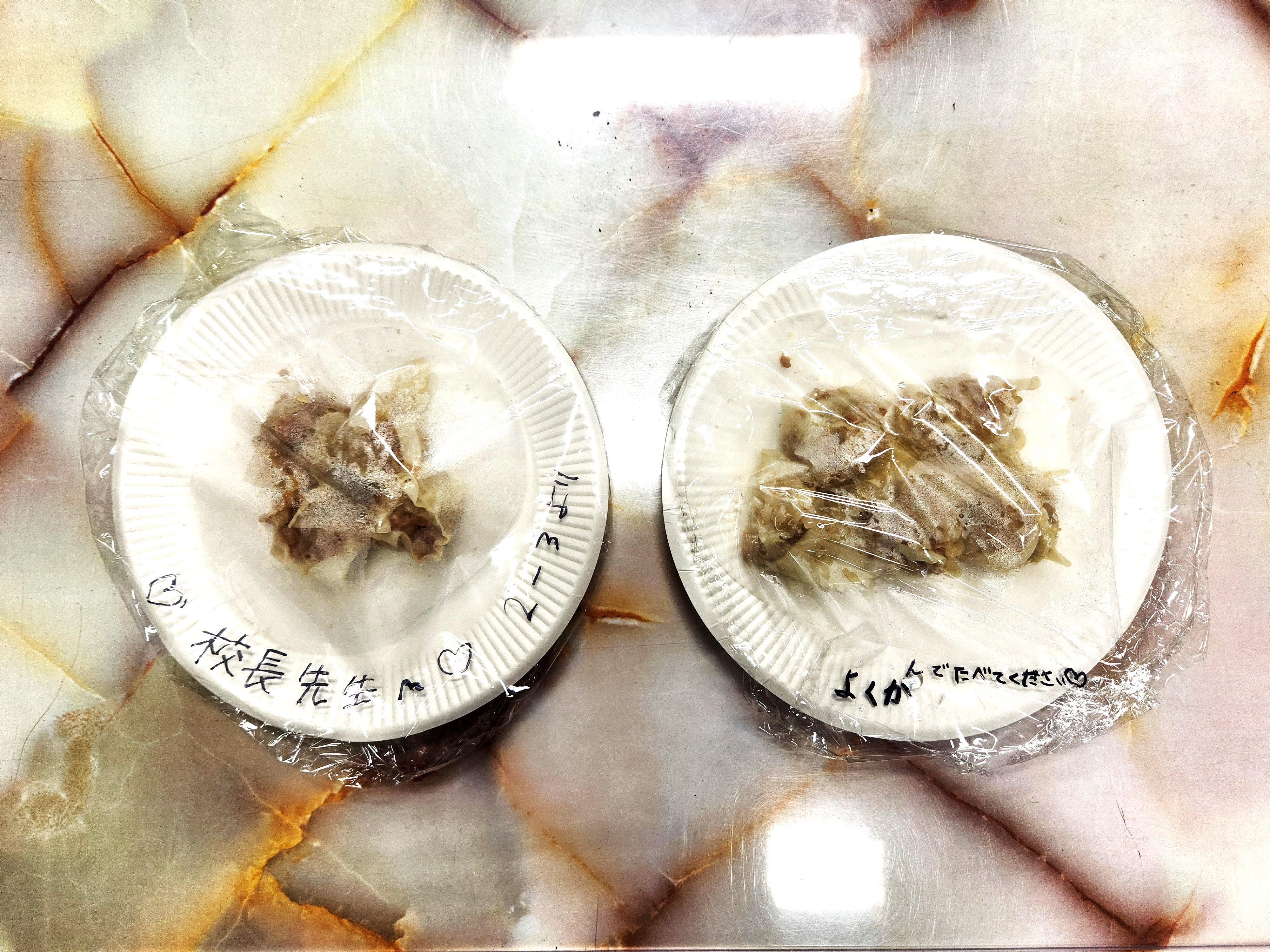

今日、午前中の出張から戻ると、2年生の生徒たちが校長室に、家庭科の調理実習で作ったシュウマイをたくさん届けてくれました!ラップに「校長先生へ♡よくかんで食べてください」とマジックで可愛らしいメッセージが添えられています。なんだかほっこりとして、とても嬉しい気持ちになりました。こういう細やかな幸せって、実は何事にも代えがたい喜びなんですよね。もちろんよくかんで、味わっていただきました。給食の時間、私の給食には揚げパンが一つおまけされていました。これも小さな幸せ、今日は良い日です!

午後、香川県教育委員会の方が本校のG・Sの授業を視察にいらっしゃいました。さいたま市の英語力は日本一と言われていて、その最先端の授業を見学したいとの依頼でした。授業を見学された香川県の指導主事の方たちは、生徒たちが自然に英語を使こなしている様子に驚いていらっしゃいました。皆さんにとって当たり前と思っている日常は、実はすごいことなんだなと、改めて感じました。

また、今日から合唱練習も始まりました。放課後、どの教室からもきれいなハーモニーが聴こえてきます。学校のどこにいても歌声の響く学校…、これも幸せです!

「目の見える人間は、見えるという幸福を知らずにいる」・・・アンドレ・ジッド(フランスの小説家)

10月7日(月)

教育委員会による学校訪問が行われました。よく「教育委員会」という言い方をしますが、実は、教育委員会とは教育長をトップとした教育委員6名だけで組織されている非常に小さな組織なのです。市役所にたくさんいる指導主事や管理主事と呼ばれるたくさんの人たちは、「教育委員会事務局職員」と呼ばれ、いわば6人の教育委員の人たちの事務方となります。今日はその6名の教育委員のうちのお一人が、大原中学校の全ての教室を回り、授業を参観しました。参観後、教育委員の方から「大原中の生徒たちは、先生の話を静かに聞くときはしっかりと聞き耳を立てて集中し、グループで討議するときは積極的に自分の意見を述べるなど、メリハリが効いていて、大変に素晴らしい」というお褒めの言葉をいただきました。

「人生を楽しむコツは、どれだけ馬鹿なことを考えられるかなんだ」・・・ルパン三世

10月6日(日)

上木崎大原の秋祭り2日目。祭りのメインイベント、与野駅前から西高通りを足立神社まで神輿パレード。今年は地元自治会のご厚意で大原中学校だけの神輿を用意していただき、生徒たちが通りを練り歩きました。普段ですと与野駅から足立神社までは歩いて20分程度の道ですが、この日はなんと3時間かけた大巡行に!沿道からは保護者や地域の方たちから「大原中頑張れ!」の掛け声が飛び交い、生徒のテンションも否が応にも上がっていきます。途中からは大声で校歌を歌い始め、それを聞いた本校卒業生のお年寄りたちも加わり、即興の大合唱団が出来上がりました。神輿は本格的なもので、私と教頭先生も担がせてもらいましたが、肩も腰も膝もボロボロになってしまいました(笑)。今回の秋祭り、生徒たちにとっては貴重な体験ができました。地域の皆様、来年もよろしくお願いいたします!

「人生は祭りだ。一緒に楽しもう」・・・フェデリコ・フェリーニ(イタリアの映画監督)

10月5日(土)

上木崎大原の秋祭りが開催されました。今日は足立神社で前夜祭が行われ、境内には多くの露店が並びました。本校の生徒たち20名以上がこの露店販売にボランティアで参加し、焼きそば、フランクフルト、綿あめ、かき氷、飲み物、ヨーヨー釣りなどの手伝いを行いました。露店には多くのお客さんが並び、そこに生徒たちの威勢のいい掛け声が響いていました。1時間もするとすっかり「露天商」が板についた様子で、何年もこの商売をしているかのような貫禄が…?!この日の報酬は全ての露店で使用できるお買物券。こうした地域との楽しい交流を経験した生徒たちが、数年後、今度は地域の中心として地元の活性化に尽力してくれることを期待しています!

「夏祭り。たくさん人がいる中で『君と会えないかな』なんて期待している」・・・語り人知らず

10月4日(金)

市新人体育大会も今日が最終日。サイデン化学アリーナでは卓球女子団体戦が行われました。予選リーグを1勝1敗で決勝トーナメントに進んだ女子卓球部は、ここも見事に勝ち進み、県大会進出を決めました。今週はたくさんの会場で大原中生の「かっこいい姿」を見させてもらいましたが、全ての場面で共通して感じられたのは、生徒の皆さんの明るさでした。勝っているときはもちろん、不利な状況やとても勝ち目のない状況になっても笑顔を絶やさずに仲間のことを大きな声で励ます姿こそが、大原中の真の強さの秘密ではないかと感じました。県大会出場を果たした部も、残念ながら勝ち上がれなかった部も、素晴らしい仲間たちと共に素晴らしい時間を共有できたことが、新人体育大会の一番の成果ではないでしょうか。皆さんの更なる飛躍に期待します!

「常に自分らしくし、自分を信じること。成功した人を探してまねをしようとするな」・・・ブルース・リー(香港の映画俳優)

10月3日(木)

3年生で進路講演会が行われました。講師として美容師、実業家、写真家、AIデザイナー、絵本作家とマルチに活躍する沖浜健一さんをお招きし、「なりたい自分になるために」という演題で講話をいただきました。中学時代は国語の先生を目指していた沖浜さんが多くの人との出逢いをきっかけにカリスマ美容師と呼ばれるようになるまでの話は、これから高校受験を行う3年生にとって新鮮な刺激となったようです。「チャンスには前髪しかない」「失敗を何度も繰り返した先に一つの成功が見えてくる」といった言葉は今後のそれぞれの道を照らす灯りのように思えました。最後には、メンタルコーチの高橋葉子さんともセッションを行い、「物事をポジティブな方向に変換していく」ことが「なりたい自分」を見つけるために重要な要素であるという助言をいただきました。

「情報は『役に立つ/立たない』で取捨選択するのではなくて、『面白そう/面白くなさそう』取捨選択した方が知識の幅が広がります」・・・沖浜健一(美容師)

9月

.jpg)

9月28日(土)~10月2日(水)

新人体育大会が市内各会場で行われています。大原中学校の生徒たちはどこの会場でも元気一杯!明るくチームを盛り上げています。また、今回いくつもの会場で他校の先生方から「大原中の生徒たちはマナーがいいですね」とか「大原中の生徒たちは元気よく挨拶してくれますね」といったお褒めの言葉をいただきました。これは試合に勝ったのと同じくらい嬉しいことです。私も昔、「強いチームになる前に良いチームになれ」と言われていました。マナーや挨拶がしっかりとしたチームは仲間だけでなく、多くの人から応援され、そしてそこから思いもかけない力を発揮することができるようになるはずです!実際、今大会も大原中学校の躍進が止まりません!絶体絶命の場面から大逆転をした試合、強豪相手に一歩も引けをとらない試合、多くの感動をもらいました。生徒たちの頑張りに心からの拍手を送りたいと思います!

「苦しい場所で苦しい顔をするのは、みんなできる。でも、楽しむのは覚悟がいる」・・・吉田知那美(カーリング選手、ソチオリンピック日本代表)

9月27日(金)

未来創造プロジェクトが開かれ、生徒会役員と自治委員、各生徒委員会委員長、各部部長が集まりました。今回は、1学期に行ったアンケートを基に、令和8年度からの変更が決まった新制服について、基本的なデザインや機能性について共通認識をもった上で、大原中制服としての「コンセプト」について話し合いました。各グループからジェンダーレスに配慮したものとか大原中生としての誇りをもてるもの、常識にとらわれない考え方といったものまで幅広い意見が出され、そうした全ての思いを含んだキャッチコピーとして「Made in Ohara」が採択されました。今後、このコンセプトについて生徒が業者にプレゼンを行う予定です。未来を創造するということは、未来に対して責任をもつということに他なりません。50年先、100年先に誇れる大原中学校を創造しましょう!

「建設されたものは、それが建設された後にしか愛することができないが、創造されたものは、それが存在する前に愛される」・・・チャールズ・ディケンズ(イギリスの作家)

%5B1%5D.jpg)

9月26日(木)

後期教育実習生最後の研究授業が行われました。1年生体育、バレーボールの学習。より上手にトスを上げるにはどうすればよいか、グループで話し合わせながら考えさせていました。他のグループのトスの様子と比較しながら、「こうすればいいんだ!」と気付いた時、そこに学びが生まれます。子どもの「?」を大切にできる先生になってください。

午後は、生徒会本部役員選挙があり、立会演説会が行われました。総勢8名が立候補し、それぞれの「政策」について述べてくれましたが、どの演説も堂々としているだけでなく、「大原中をこういう学校にしたい」というビジョンが具体的に示されていて、誰が当選しても安心してこの学校を任せられると思える立派なものでした。投票により、当選と落選に分かれてはしまいますが、これからも大原中をよりよい学校にしたいという思いを一人ひとりが大切にして、それを実行に移す努力を続けてほしいと思います。

「この人の心を動かす何か、それを忘れてしまったら、建築など、一体何であろうか」・・・丹下健三(建築家)

9月25日(水)

新人戦に向けた部活動壮行会が行われました。校旗を掲げた生徒会長の先導で入場した各部の部長たちから、決戦に向けた力強いスピーチが行われました。また、運動部だけでなく、文化部の部長たちからも新しい代となってどのような活動をしていきたいかという決意が語られ、大原中学校が生徒全員で新しい歴史を創り出そうとする意欲を感じることができました。全校生徒一丸となって、さらに素晴らしい大原中学校の「これから」を創造していきましょう!

また、今日から駒場スタジアムで陸上競技の新人戦が開幕しました。本校からも多くの生徒が出場し、全力のパフォーマンスを見せてくれました。土曜日からは多くの部活動で大会が行われますが、自分を信じ、仲間を信じ、心を一つにして、宇宙全体に大原中の素晴らしさを見せつけましょう!

「全員が『俺がキーマンだ』と言えるようになった時、すごい強いチームが出来上がる」・・・筒香嘉智(プロ野球選手)

9月24日(火)

女優のはらみかさんと映画監督で演出・脚本家の西垣匡基さん、実業家で美容師の沖浜健一さんが来校し、演劇部の生徒たちと交流を行いました。生徒たちからは俳優という職業についての苦労やドラマや舞台が完成するまでのご苦労についてなど、たくさんの質問が飛び交いました。また、映画「犬、回転して逃げる」の監督・脚本、ムロツヨシさん主演のドラマ「うちの弁護士は手がかかる」の脚本で知られる西垣さんが、生徒たちに直接演劇指導を行い、生徒たちにとって貴重な体験となりました。また、はらさんがプロデュース・主演を務める舞台「楽屋」に生徒全員を招待していただけることとなり、大変に充実した交流を行うことができました。こうした出逢いや経験をとおして、「将来俳優を目指してみたい!」と思う生徒が表れてくれればうれしいです!

「人生とは自分を見つけることではない。自分を創ることだ」・・・バーナード・ショウ(イギリスの劇作家)

9月20日(金)

3年生は家庭科の授業で赤ちゃん・幼児との触れ合いについて学習していました。小さい子のいる家庭の様子を収めたビデオ映像を見ながら、小さい子が遊びをとおして想像力を育んだり、反抗期によって自我が芽生えたりすることを知りました。考えてみれば、生徒のみなさんもほんの10年ちょっと前はこの映像に出ていたような幼児だったのですよね!その頃のこと、覚えていますか?ご飯を食べる時もおもちゃで遊ぶときもひたすら夢中になっていたあの頃…。お腹が空いたと言っては泣き、おもちゃを買ってと駄々をこね、ソフトクリームを食べたら口の周りをクリームまみれにしていた、考えてみれば「手をぬく」という言葉を知らなかったのかもしれません。そんな頃の気持ちに戻って物事を考える時間も必要なのではないでしょうか?

「雲の向こうは、いつも青空」・・・ルイーザ・メイ・オルコット(アメリカの女性小説家)

.jpg)

9月19日(木)

大原中学校では令和8年度からの新制服導入に向け、生徒主体による話し合いが続けられています。今日は6時間目の学活の時間に、制服についての勉強会をオンラインで行いました。大原中の新制服プロジェクトに手を挙げてくれた4社が生徒のために作成してくれたオリジナル動画を視聴し、「なぜ今制服の変更が必要なのか」「これからの時代に求められる制服とはどのようなものなのか」「本当に着やすい制服の機能はどのようなものか」について真剣に考えることができました。大原中学校では、「未来創造プロジェクト」として、生徒たちの主体的な意見を土台にした学校の新しい「これから」を創造していきます。50年後、60年後の大原中学校のスタンダードを皆さんの柔軟な発想で創り上げてください!

「新制服を着ることは君たちにはできません。しかし新制服を決めることができるのは君たちだけなんです」・・・佐藤寛太(大原中学校教諭)

9月18日(火)

1年生は技術の授業で木製ペンケースを製作していました。角を丁寧にサンドペーパーで磨いたり、金づちで釘を打ち付けたり、木工用ボンドで強度を増したり…。まだまだおっかなびっくりで、たどたどしい手つきでしたが、少しずつ形になっていく様子に嬉しそうな表情をみせていました。完成したペンケースは、ふたがスライドするおしゃれな構造で、生徒たちも面白そうに開けたり閉めたりしています。実際に自分で作ったペンケースを使用してみると、その完成度の高さを実感できるのではないでしょうか?

まだまだ暑い日が続いていますが、確実に日は短くなってきて、虫の声にも秋を感じられるようになってきました。日中の寒暖差も激しくなっています。風邪などひかないよう、体調管理に気を付けましょう!

「想像力は人間特有の能力で、全ての開発や革新のもととなる」・・・JKローリング(イギリスの作家)

9月17日(月)

朝、土曜日に行われた体育祭の表彰式をオンラインで行いました。当日は熱中症の危険があったため、結果発表のみを行い、表彰式は延期としていたためです。週が明けても生徒たちの熱気は当日のままで、賞状を手渡すたびに教室から物凄い拍手と「雄たけび」が聞こえてきました。表彰式終了後に全員で記念撮影。みんな嬉しそうな表情をしています。「やりきった感」が満ち溢れていますね。これでまたどのクラスも絆が強くなったのではないでしょうか?

1時間目には教育実習生の研究授業が1年生の教室で行われました。体育祭明け最初の授業で、しっかり集中できるか心配されましたが、そこは大原中生!しっかりと切り替えて先生の質問にしっかりと向き合い、また積極的なグループワークを行っていました。

「いちばんいけないのは、自分なんかダメだと思い込むことだよ」・・・野比のび太(ドラえもん)

.jpg)

9月14日(土)

第71回体育祭が行われました。大変に暑い一日となりましたが、随所でクーリングタイムや水分補給の時間、プログラムの見直し等を行い、大きな事故等もなく、無事に終了しました。途中、スプリンクラーで水浴び(?)もして、生徒たちは今日という一日を目いっぱい楽しむことができたようです。閉会式では体育委員長の熱いメッセージが語られ、思わずジンとしてしまう場面もありました。最後は生徒全員で円陣を組んで校歌を歌い、一本締めで終了。暑い秋の一日を熱い想いで思い切り楽しんだ一日となりました。

生徒の皆さん、お疲れ様!そして楽しい一日をありがとう!!

「楽しかったから、よくね?!」・・・閉会式後本部関前を通り過ぎた3年生女子の会話

9月13日(金)

明日はいよいよ体育祭本番です!午後の時間を使って前日準備が行われました。入場門を設置したりグラウンドのラインを引いたりとそれぞれの仕事をしっかりと行っています。皆さんが設置してくれた入場門で、丁寧にラインを引いてくれたグラウンドで、果たしてどのようなドラマが生まれるのでしょうか?たくさんの生徒が校長室にきて団扇をプレゼントしてくれました。「校長先生、明日はうちのクラスを応援してください!」。感激しました。明日は全力で全クラス応援させてもらいます!一つ心配なのは明日の気温。厳しい残暑になるとの予報が出ています。学校としても柔軟に対応しますが、生徒の皆さんも本日発信された学校安心メールの内容を確認の上、熱中症には十分注意してください。安全第一、全員で楽しみましょう!

「別にいいよ、恥かいたって。一晩もすれば忘れちゃうよ」・・・まる子(「ちびまる子ちゃん」)

9月12日(木)

教育実習生による研究授業が2時間行われました。本物の先生になるための「卒業試験」のようなものです。二人ともだいぶ緊張していた様子でしたが、日頃の生徒とのコミュニケーションがしっかりとできていたのでしょう、徐々に落ち着きを取り戻し、この授業で教えたいことをしっかりと生徒たちに説明することができていました。私も「絶対学校の先生になろう!」と決意したのは、教育実習で実際の生徒たちと触れ合った経験からでした。今回の教育実習で、大原中学校の生徒たちと出逢ったことがもしかすると、一人の人生を大きく左右するかもいれません。そう考えると、全ての出会いが掛けがえのない「縁」に思えますね!

「自分が歩んできた過去を振り返ってみると、なんとたくさんの素晴らしい、『一生に一度の出会い』があることか」・・・井上靖(作家)

9月11日(水)

青空の下、体育祭の予行が行われました。実際のプログラムのとおり開会式から流しましたが、生徒たちは早くも本番と同じテンションで大いに盛り上がっていました。今日は大変に暑い一日で、熱中症が心配されましたが、先生たちが柔軟に判断し、適宜水分補給とクーリングタイムをとっていたため、大きな事故もなくスムースな進行ができました。またこの日は、14日本番の競技時間を少しでも短縮するため、学級対抗選抜リレーのみ先行実施ししました。実質体育祭の最初の競技種目となります。男子は200m、女子は100mを、クラスの思いを乗せた代表選手が駆け抜けます!この日は多くの保護者の参観もいただき、最後まで気を抜けない、正に「熱いレース」が展開されました。

「勝ち負けなんか、ちっぽけなこと。大事なことは、本気だったかどうかだ」・・・松岡修造

9月10日(火)

体育祭の全体練習が行われました。まぶしい太陽、抜けるような青空の下、生徒たちのまぶしい笑顔がはじけます。縦割りのクラスごとに円陣を作って跳んだ大縄跳び、他学年の生徒たちからの声援にはいつも以上の気合が入ったようです。「新記録だ!」の声があちらこちらから聞こえました。今年度の体育祭のスローガン「聲(KOE~協力・思ひ出・笑顔)」のとおり、一人ひとりの声が美しいハーモニーとなって重なり合い、それがいつも以上の力を発揮できる原動力となったようです。1+1が2ではなく、「大きな1」となって自分一人では出せない力を生み出していることに感動しました。明日の予行も14日の本番も大変な暑さが予想されます。熱中症にはくれぐれも気を付けて、多めの水分を持参し、決して無理な運動はしないようにしてください。

「やってみて『ダメだ』だと分かったことと、はじめから『ダメだ』と言われたことは違います」・・・イチロー

9月9日(月)

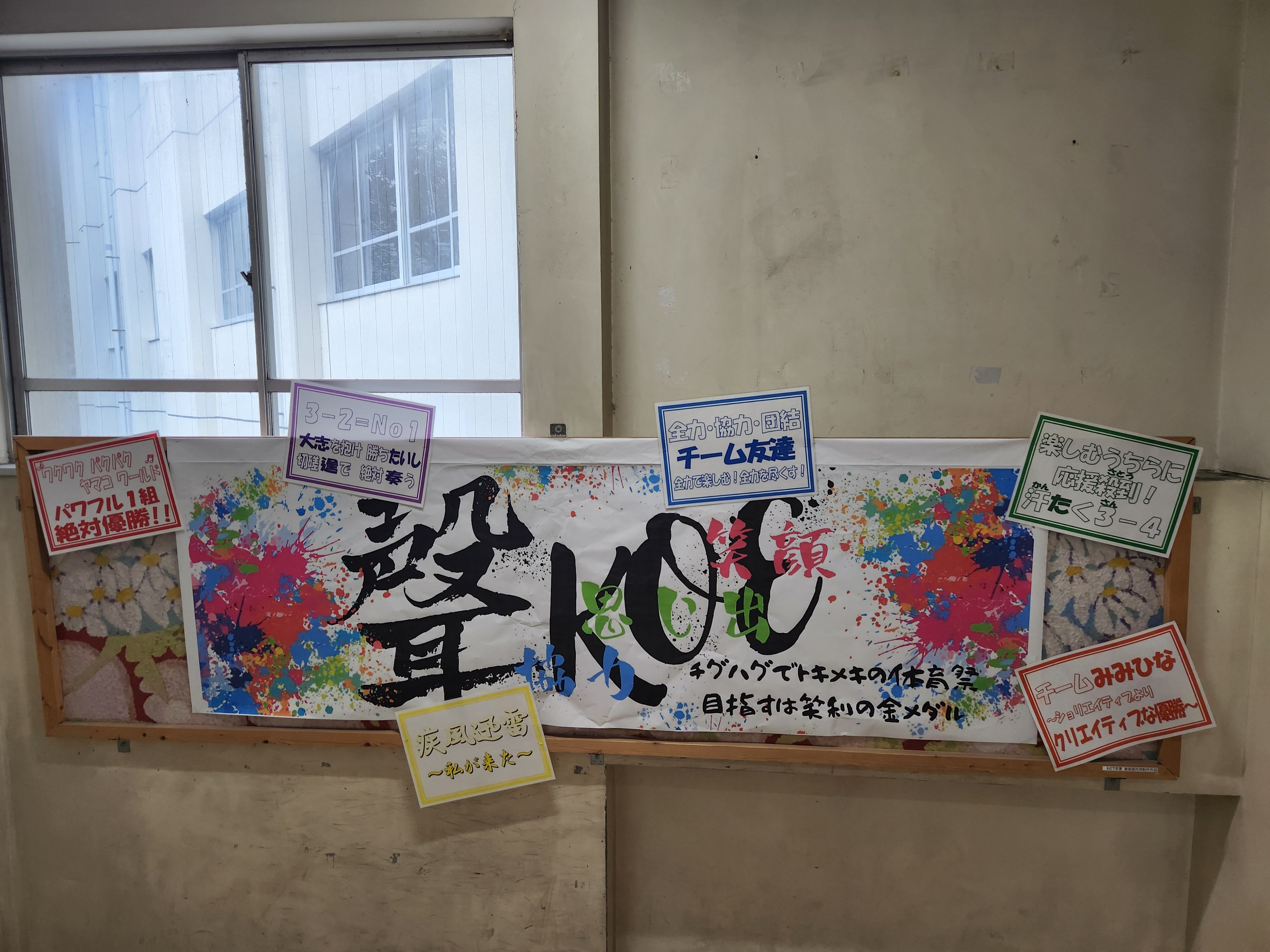

体育祭の練習も大詰めに入り、どの生徒たちも連日大きな声でグラウンド中を駆け回っています。大縄跳びを跳ぶ生徒たちの呼吸も日に日にぴったりと合ってきている様子です。階段の踊り場には今年度の体育祭のスローガンの拡大コピーが掲示され、それを取り囲む形で3年生各クラスのキャッチコピーが貼られていました。どのクラスもそれぞれの特徴を表しているだけでなく、自分のクラスへの愛着が感じられ、微笑ましい気持ちになりました。

一方で、10月28日に行われる合唱コンクールに向けた取組も始まっています。1年生は音楽の授業で、全体合唱で歌われる「大切なもの」の練習を行っていました。これから練習を重ねて、素晴らしいハーモニーが生まれることを期待しています。

「ガムシャラな日々重ねながら新しい明日が創られる 太陽に負けない笑顔大きく咲かせていこう」・・・石井明美(「You can do anything」)

9月6日(金)

6時間目の学活の時間は、体育祭に向けてクラス最良の時間が設定されていました。応援のうちわ作りを行っているクラス、作戦会議を行っているクラス、少しでも練習しようとグラウンドに出て大縄跳びの練習をするクラスと、時間の使い方は様々でしたが、どのクラスからも「優勝したい!」という熱い想いが伝わってきました。体育祭本番まで残り1週間。「結果によらず、全ての人を全力で応援しましょう」という体育委員からの呼びかけに、クラス全員が「ウオオオ!」と雄たけびを上げている姿が印象的でした。

一つだけ心配なのは、市内全体で風邪様症状による体調不良者が増えているそうです。新学期が始まって1週間が経ったことに加えて季節の変わり目もあることでしょう。体調管理には十分気を付けてください!

「負けたくないことに理由って要る?」・・・日向翔陽(「ハイキュー!!」)

9月5日(木)

今年の体育祭のスローガンは「聲(KOE~協力・思ひ出・笑顔)ーチグハグでトキメキの体育祭 目指すは笑利の金メダル」です。1学期の終わりに体育委員の生徒たちが話し合って決めた力作!「(K)協力」「(O)思い出」「(E)笑顔」が合わさって一つの「聲」が生まれるという発想がとても素晴らしいと思います。勝負ごとですから勝ちたいと思うのは当然、しかし、その大前提として生徒全員で心を一つにしようという思いがあふれています。今年の大原中のキーワード「笑利の金メダル」のとおり、みんなで笑って思い出に残る体育祭にしたいですね!放課後はどのクラスも応援旗づくりに励んでいました。クラスカラーに合わせたキャラクターがデザインされた旗はどこも見事なデザインで完成が待ち遠しいです。今日も全体練習があって慌ただしい一日でしたが、どの生徒も笑顔いっぱいで、こちらが元気をもらうことばかりです!

「誰もの心に、何かに向かって燃える火があります。それを見つけ、燃やし続けることが、私たちの人生の目的なのです」・・・メアリー。ルー・レットン(アメリカの元体操選手)

9月4日(水)

体育祭の放課後練習が始まりました。今日はどのクラスも大繩に取り組んでいます。まだ呼吸が合わず、回数を跳べずに、四苦八苦しているクラスが多かったようでした。しかし、これが後一週間で驚くほど上達するのでしょうね。当たり前の話ですがこのクラスで大繩を跳ぶのは今年が最初で最後。つまり皆さんは「期間限定の運命共同体」なわけです。一生に一度のこのメンバーで共にする運命をぜひ楽しんで、そして大切にしてほしいと思います。何回跳べるか、もちろんそれが大事なのでしょうが、誰と一緒に跳べるかという思い出を作れるのも貴重な経験のはずです。チームワークは誰かから与えられるものではなく、お互いの意見をぶつけ合い、理解し合い、高め合った先にあるはず。是非最高のチームワークを魅せてください!

「ひとりで見る夢は夢でしかない。みんなで見る夢は現実となる」・・・オノ・ヨーコ(芸術家)

9月3日(火)

体育祭の学年練習が始まりました。生憎、今にも降り出しそうな曇天でしたが、生徒たちの元気な掛け声がグラウンド中に響き渡ります。中でもA先生のテンションは、初日というのに天まで突き抜けそうな勢いで、その姿を見た生徒たちもはちきれそうな笑顔で練習に参加していました。運動が得意な生徒もいれば苦手な生徒もいます。でもそうしたこと関係なしにみんなが心を一つにして共通の思い出を創り上げるところに学校生活の大きな学びがあるのだと思います。まずは大人が率先して生徒たちを盛り上げていく姿に、体育祭で素敵な思い出が創れるという確信が生まれました。それにしてもA先生、テンションMAXなのはよいですが、くれぐれも怪我だけはしないでくださいね!

「友達とは、あなたの欠点を愛してくれる人のこと」・・・チャールズ・シュルツ(アメリカの漫画家、「スヌーピー」の原作者)

9月2日(月)

オンライン朝礼が行われ、その中で、先日のさいたま市中学生英語弁論・暗唱大会で中央大会に出場した5名の生徒が英語によるスピーチを行いました。始まる前は全校生徒の前での発表ということで、皆「いやだいやだ」と駄々をこね、逃げ回っていましたが、いざカメラの前に立つと5人とも堂々と、表情豊かな発表を行うことができました。場数を踏むたびに上達している様子がはっきりと感じられました。それにしても、一昨日の吹奏楽部の演奏もそうでしたが、大原中の生徒たちのこの本番の強さはどこから来るのでしょう?日頃からお互いを認め合い尊重し合っている環境が醸成されているからではないかなと感じました。それぞれの可能性を認め合い高め合っていければ生徒のみなさんの可能性はもっともっと広がっていくはず。大原中をそんな学校にしていきたいと思いました。発表を終えて生徒が戻った教室から大きな拍手が聞こえていたことがとても嬉しかったです。

「ほかの誰かの元気な笑顔のために自分が生きていることを、私たちは知っている。それが自分の幸福を支えてくれていることも」・・・アルベルト・アインシュタイン

8月

8月31日(土)

「第74回社会を明るくする運動~講演とコンサートの集い~」が浦和コミュニティセンターで開催され、本校吹奏楽部が出演しました。運動のシンボルである「幸せの黄色い羽根」を全員が胸に付け、「青と夏」「銀河鉄道999」「ルパン三世のテーマ」「パイレーツ・オブ・カリビアン~彼こそが海賊」「名探偵コナン」の5曲を熱演しました。さらに、会場からの万雷のアンコールに応えて「宝島」を演奏。来場した方たちから「素晴らしい演奏でした」「元気をもらいました」という声をたくさんいただきました。社会を明るくする基本はこした子どもたちの笑顔なのではないでしょうか?子どもたちの笑顔が周りを笑顔にし、そしてその輪がどんどん大きく広がっていくことで、我々の世界がもっともっと楽しいものになっていってほしいと思います。

今学期も大原中の元気をどんどん地域に、そして世界に広めていきましょう、めざせ、宇宙大原中化計画!

「もしも君が微笑んだなら、人生は生きる価値がまだまだあるってことが分かるだろう」・・・チャールズ・チャップリン

8月30日(金)

9月1日の防災の日を前に、本日の6時間目を使って「シェイクアウト訓練」と「集団下校想定訓練」が行われました。「シェイクアウト訓練」とは、地震発生時を想定して「頭を低く、頭を守り、動かない」スキルを身に付けるための訓練です。「集団下校想定訓練」は、緊急時に同じ方面に下校する生徒たちで分かれ集団で安全に下校するために行われます。私も東日本大震災が発生した時、生徒たちと一緒に下校したことがありますが、安全なはずの通学路のあちらこちらに断層ができていたり、ブロック塀が崩れていたりしているのを目撃し、大変な恐怖を覚えました。当たり前の日常は、いつ途切れてしまうかわかりません。万が一に備え、ご家族で防災用品の備蓄や、避難した際の集合場所について、しっかりと話し合ってみてください。

「物事を必要以上に恐れたり、全く恐れを抱いたりしないことはたやすいが、物事を正しく恐れることは難しい」・・・寺田寅彦(物理学者)

8月29日(木)

今日は全学年で身体測定がありました。廊下で順番待ちをしている生徒たちに話しかけると、わずか1か月の間で急激に背が伸びた子がいることにおどろかされます。中学校時代が心身ともに大きく成長する大切な時期。よく食べよく寝るのと同じくらい、「よく笑うこと」も大切なのだそうです。笑うことと成長ホルモンの分泌の関連は科学的に証明されているのだとか。

特別支援学級の生徒たちは、プール脇の畑の手入れをしていました。夏休みの間に伸びきった雑草をせっせと抜いています。そして畑には大ぶりの実をつけたたくさんの枝豆!見るからに美味しそうです。それに気付いたのか、早速生徒が校長室に持ってきてくれました。家に帰って茹でるのが楽しみです!

「自分が愛されている、好かれていると感じることで、自我の成長があります」・・・加藤諦三(社会学者)

.jpg)

8月28日(水)

2学期が始まりました。久しぶりに制服に身を包んだ生徒たちの元気な声が校舎に響いています。オンラインで始業式が行われ、各クラスで校歌を斉唱しました。こんがり日焼けした生徒たちの姿も多く見受けられ、充実した夏休みを過ごしていた様子が伺われます。始業式に続いて行われた表彰は数が大変に多く、予定の時間を大幅に超過することに、これも嬉しい誤算です。さらにこの夏さいたま市の代表生徒としてニュージーランドに派遣された生徒による帰国報告会も行われました。日本とはま逆、真冬のニュージーランドでホームステイや現地の中学生たちとの交流をとおして多くのことを学び感じ取ることができたようです。「英語を喋れなくても心で意思を通じ合うことができました」という言葉が印象的でした。本当のグローバル社会とはやはり心のつながりですね!

「小さな出会いを大切に育てていくことで、人生の中で大きな出逢いになることもあります」・・・千利休

8月22日(木)

さいたま市中学生英語弁論・暗唱大会が市立鈴谷公民館で開催され、本校からも1年生から3年生まで5名の生徒が参加しました。皆、前日の練習までの緊張がうそのようにこの日はリラックスした表情で、流暢な英語で発表を行うことができました。結果は見事5名全員が中央大会出場決定!これは滅多にない快挙で、会場にいた学校関係者たちからも驚きの声が上がりました。今年の夏は運動部だけでなく、演劇部や吹奏楽部、美術部も見事な結果を残し、大原中学校が運動面だけでなく、文化面でもその実力を市内に大きくとどろかせてくれました。もうすぐ夏休みも終わり2学期が始まります。この夏休みの経験を生かして、2学期もさいたま市中に、否全世界に大原中旋風を巻き起こしょう!

「子どもたちの可能性や夢は無限大です」・・・石飛文太(島根県立大社高校野球監督)

8月10日(土)

関東中学校水泳競技大会が、栃木県宇都宮市の日環アリーナ栃木で開催され、本校生徒が男子バタフライ200mに出場しました。国体でも使用された立派なプールで、自己ベストのタイムをたたき出し、見事グループ1位でフィニッシュ!惜しくも決勝進出とはなりませんでしたが、これまで努力してきた成果を十分に発揮できたためでしょうか、レース後は非常に清々しい表情をしていました。努力は人を裏切りません。例え今回は満足いく結果が残せなかったとしてもいつかは、もしくは別の場面で、「頑張ってきたことが報われた!」と思う瞬間が必ずあるはずです。この夏、色々な場所で大原中学校の生徒たちの頑張っている姿からたくさんの元気をもらうことができました。多くの3年生はこれで部活動を引退することになると思いますが、これまで歩んできた一人ひとりの「軌跡」を大切にしてほしいと思います。そのことがいずれ皆さんにとてつもない「奇跡」を起こすと信じて…。

「結果を気にする前に、今やるべきことに夢中になること。それが冒険に必要な態度」

・・・ボビー・バレンタイン(元千葉ロッテマリーンズ監督)

8月9日(金)

ソフトボール夏季大会の準決勝が荒川総合運動公園で開催されました。ここまで快進撃で勝ち進んできた本校ソフトボール部は、今日は相手にリードを許す苦しい展開ながら、終盤反撃に転じ、1点差まで追い上げることができました。惜しくも70分という試合時間制限のため、決勝進出とはなりませんでしたが、今回の経験は必ず次につながることと思います。例年にない酷暑が続いていますが、暑い夏を熱い思いで過ごした生徒たちは、2学期以降大きな成長をみせてくれうことでしょう。

夏休みも早折り返し。生徒の皆さんはこの夏、忘れられない思い出ができましたか?まだという人は、是非外に出て、素敵な体験をしてください。今日は「ムーミン」の作者トーベ・ヤンソンの誕生日であることから、「ムーミンの日」と定められています。そんな「ムーミン」からこんな名言を・・・

「大切なのは、自分のしたいことがなにかを、わかっているってことだよ」・・・スナフキン

8月8日(木)

関東中学校陸上競技大会が東京都の駒沢オリンピック公園総合運動場で開催され、本校の生徒が1年女子100mに出場しました。競技場には各地から多数の応援団がつめかけ、大きな歓声や拍手が選手たちに寄せられていました。そしてさすがに各都県の代表として関東大会に出場するだけあって、どの選手も素晴らしい走り!県大会では断トツのタイムでも、予選を突破するのさえ厳しい状況です。レース後、出場した本校の生徒は悔しい表情を浮かべていましたが、このフィールドに立つまで一生懸命練習し、努力を重ねてきたからこそ味わえる悔しさというのもあります。この経験を学校に戻って仲間に伝え、切磋琢磨しながらさらに高い場所を目指してほしいと思います。今行われているパリオリンピックのメダリストの多くが、過去の挫折をバネに這い上がってきた経験を口にしているように、今日の自分を超えていこうとする思いがある限り、人は進化しつづけるのでしょう。

「悔しい時は過去を思い出す、いつも過去の自分を超えたいと思っているから」・・・コービー・ブライアント(アメリカのプロバスケットボール選手)

8月2日(金)

大宮国際中等教育学校にさいたま市内の全小・中・中等教育学校の代表が参集し、「さいたま市ストップいじめ!子どもサミット」が開催されました。本校からも代表生徒が参加し、「あったか言葉の寄せ書き」や「心あたたまるポスター作り」といった実践について発表しました。またグループワークで他校の児童生徒と積極的な意見交換を行い、いじめのない学校づくりの実現に向けて考えを深めることができました。大人の社会でも先日、ある有名芸能人が別の芸能人を誹謗中傷したコメントをSNSに挙げたことが大きな問題となっています。いじめを起こさない基本は、「相手の心に寄り添い、その立場を尊重する」という極めてシンプルなことなのではないでしょうか?今回代表生徒が発表してくれた「あったか言葉」が学校中に広がり、大原中学校から「いじめ」という概念そのものがなくなってくれることを願っています。

「優しさとは、耳の聞こえない者も聞くことができ、目の見えない者も見ることができるんだ」・・・マーク・トウェイン(アメリカの作家)