3学期

3月

3月26日(水)

令和6年度の修了式が行われました。今のクラスでは最後となる校歌斉唱、どんな思いで歌っていたのでしょうか?それぞれ最高学年、中堅学年に上がるにあたり、新しい誓いを立ててもらえればと思います。修了式後、生徒指導担当の先生から春休みの過ごし方について注意があった後、自治委員の代表から、来年度より変更となるかばんについて説明がありました。リュック型であればデザイン等は自由となります。タブレット持ち帰り用のカバーを入れてください。今までの3WAYバッグを継続して使用してもらっても構いません。

各クラスでは1年間最後の通知表と修了証が担任より一人ひとりに手渡されました。わずか1年間の現クラスでの生活でしたが、それぞれにとって、たくさんの思い出を残したことでしょう。新しいクラスでの出逢いが輝かしいものとなることを祈っています。保護者の皆様、地域の皆様には、今年度大原中学校の教育活動にたくさんのご理解とご協力をいただき、心より感謝申し上げます。令和7年度も教職員一同力を合わせて頑張りますので、変わらぬご支援をよろしくお願いいたします。

「見知らぬ人の会釈をうけて こちらも丁重に会釈をかえした 二人のあいだを ここちよい風がふいた 二人は正反対の方向へあるいていった 地球を一廻りして また出会うつもりの足どりだった」竹中郁(「足取り」)

3月25日(火)

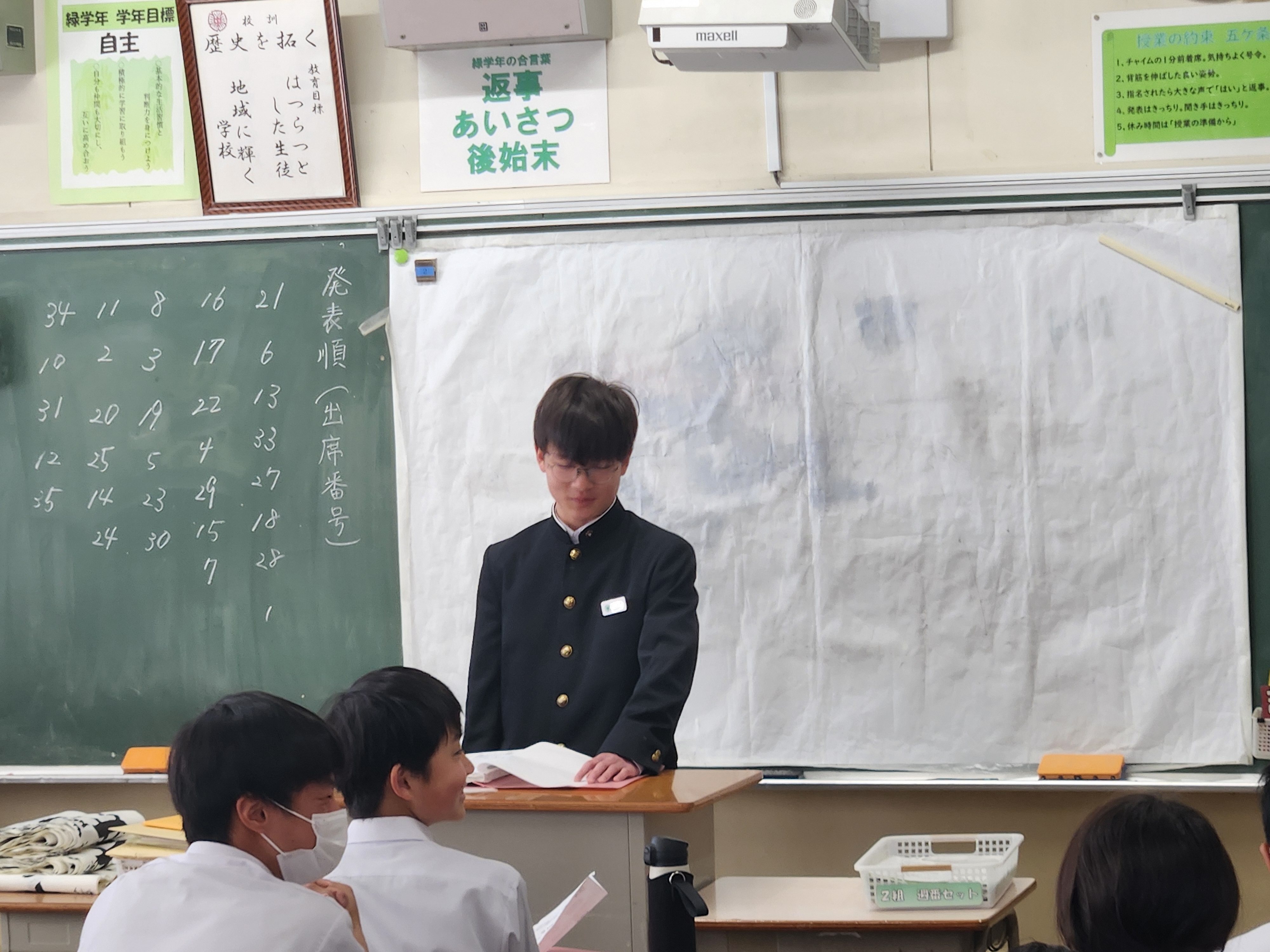

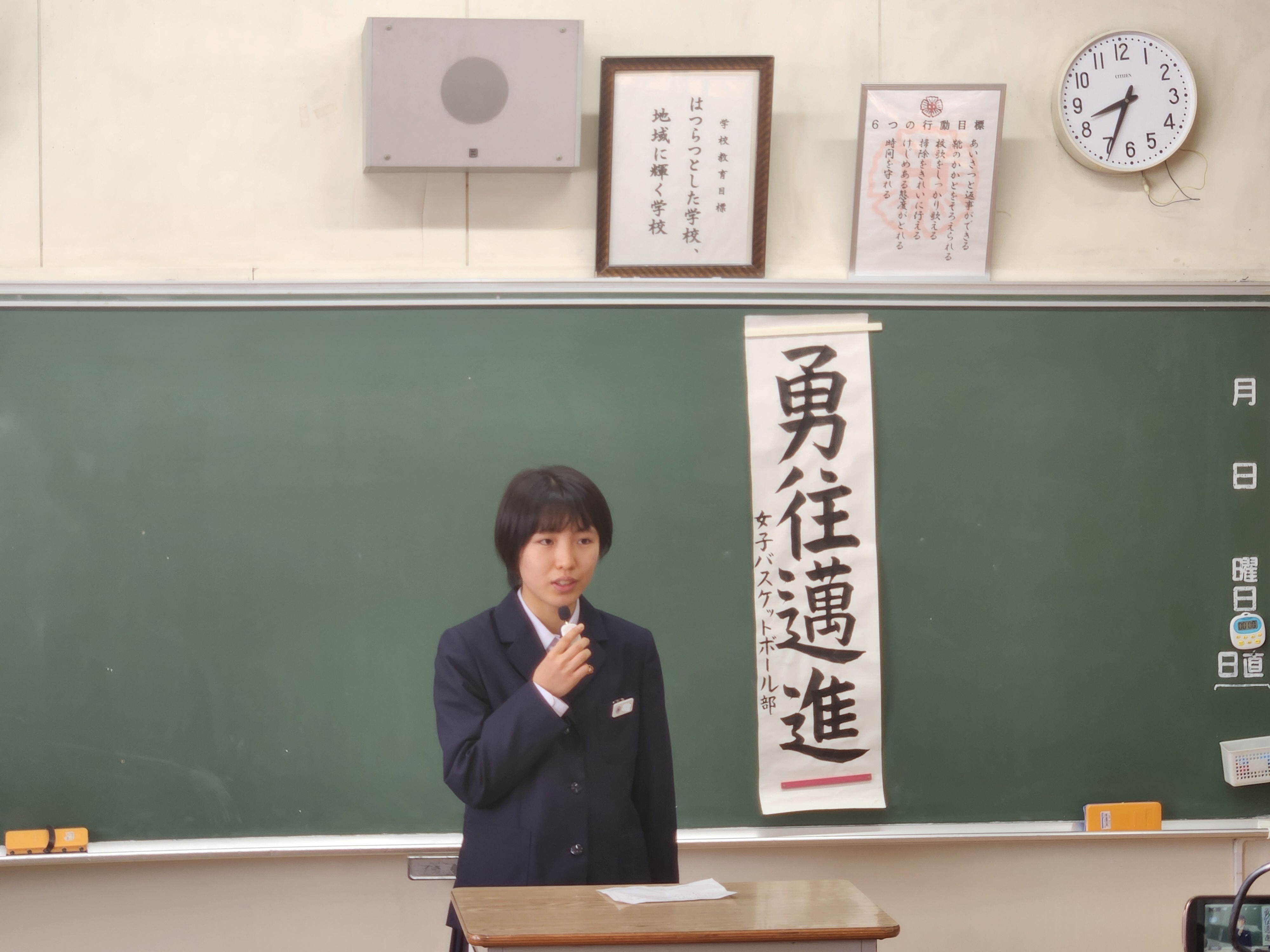

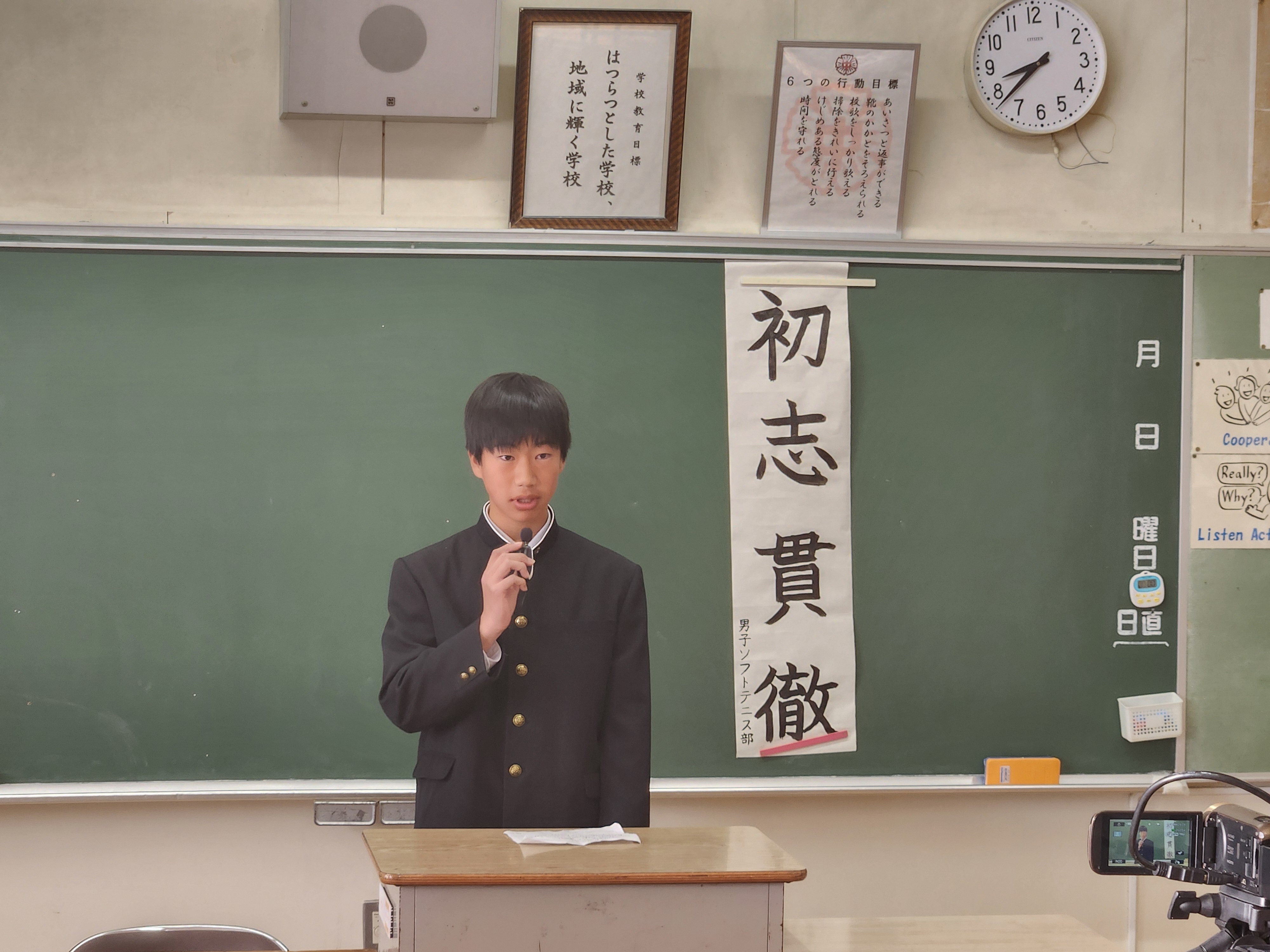

修了式を明日に控え、今日、1・2年生は今年1年間のまとめの学年集会を行いました。1年生は各部活動の代表が前に出て、今後中心学年となるにあたっての決意を述べ、2年生は各クラスの自治委員が2年生全体の総括を市、最高学年になるにあたっての課題について発表していました。いずれの学年も次のステージを前向きにとらえ、希望に満ちた発言が多かったようです。

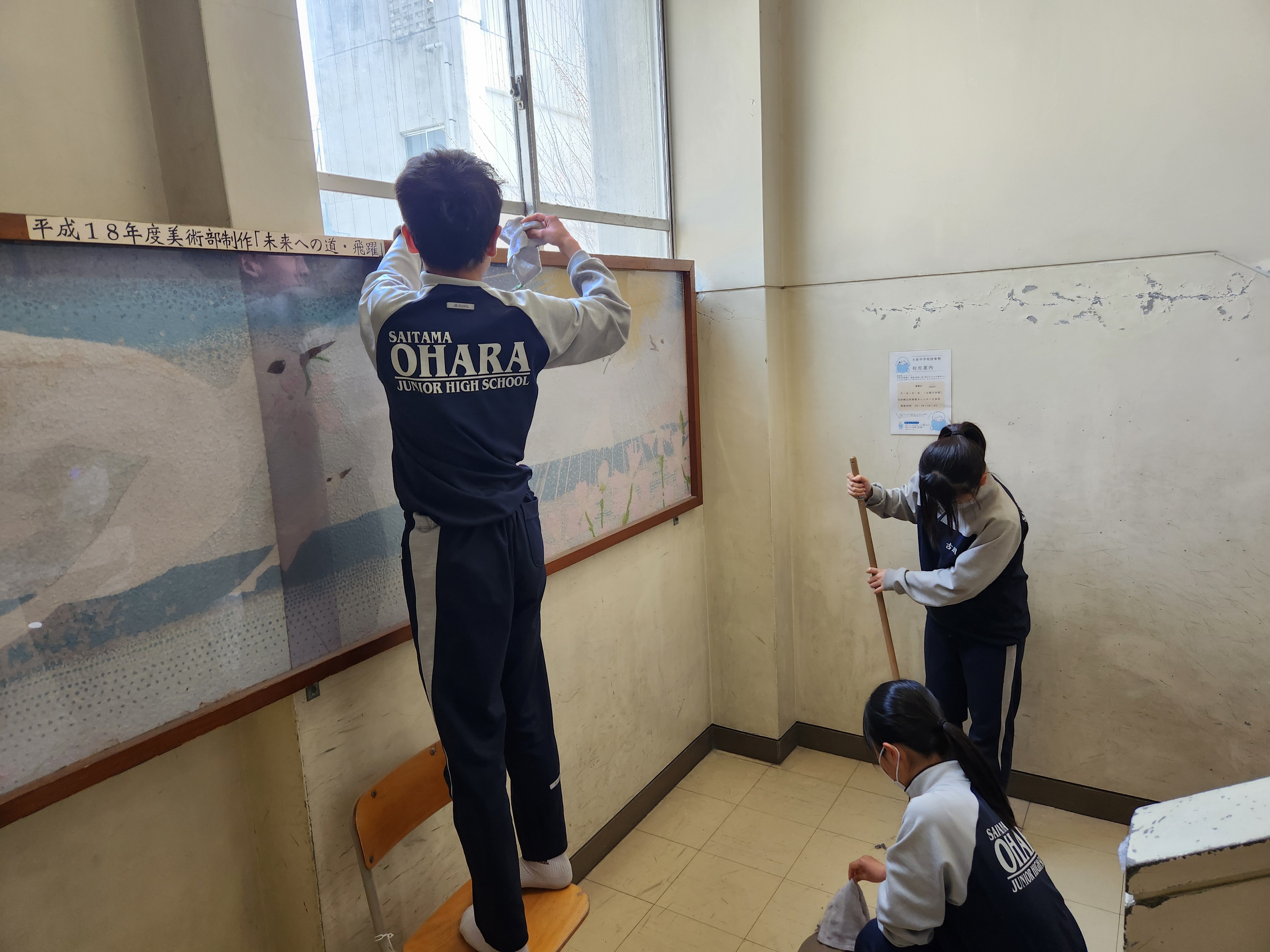

3時間目は、大掃除でした。今年1年間共に思い出を紡いだ教室や廊下を一生懸命掃除していました。初夏の陽気となった今日、汗だくになりながら掃除している姿を見ていると、みんなこの一年間全力で取り組んでいたんだなと、改めて実感し、なんとなく感傷的な気分になりました…。

「思い出に浸る暇もないってくらいの思い出作りたい」野田洋次郎(シンガーソングライター、RADWINPSボーカル)

3月24日(月)

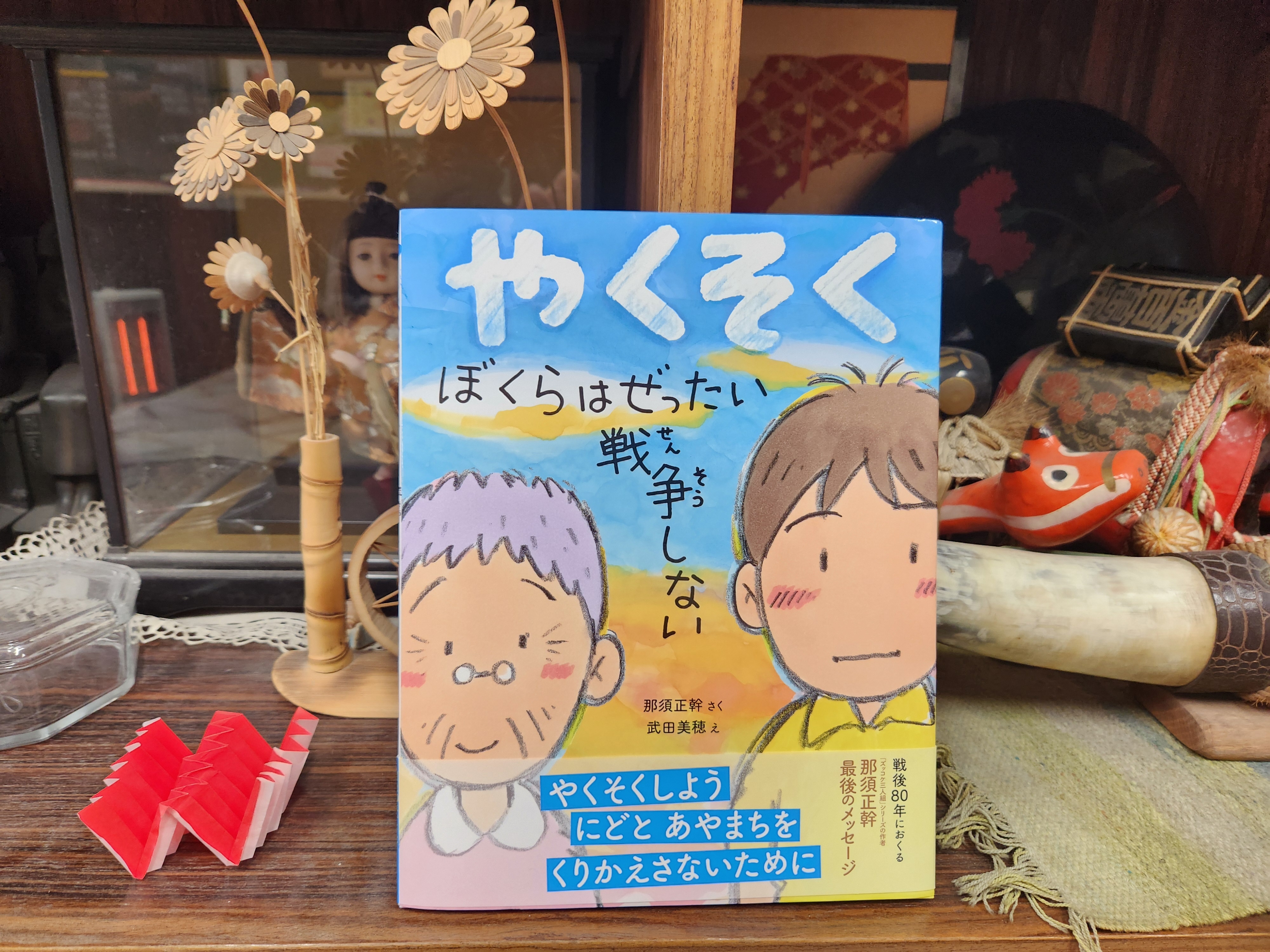

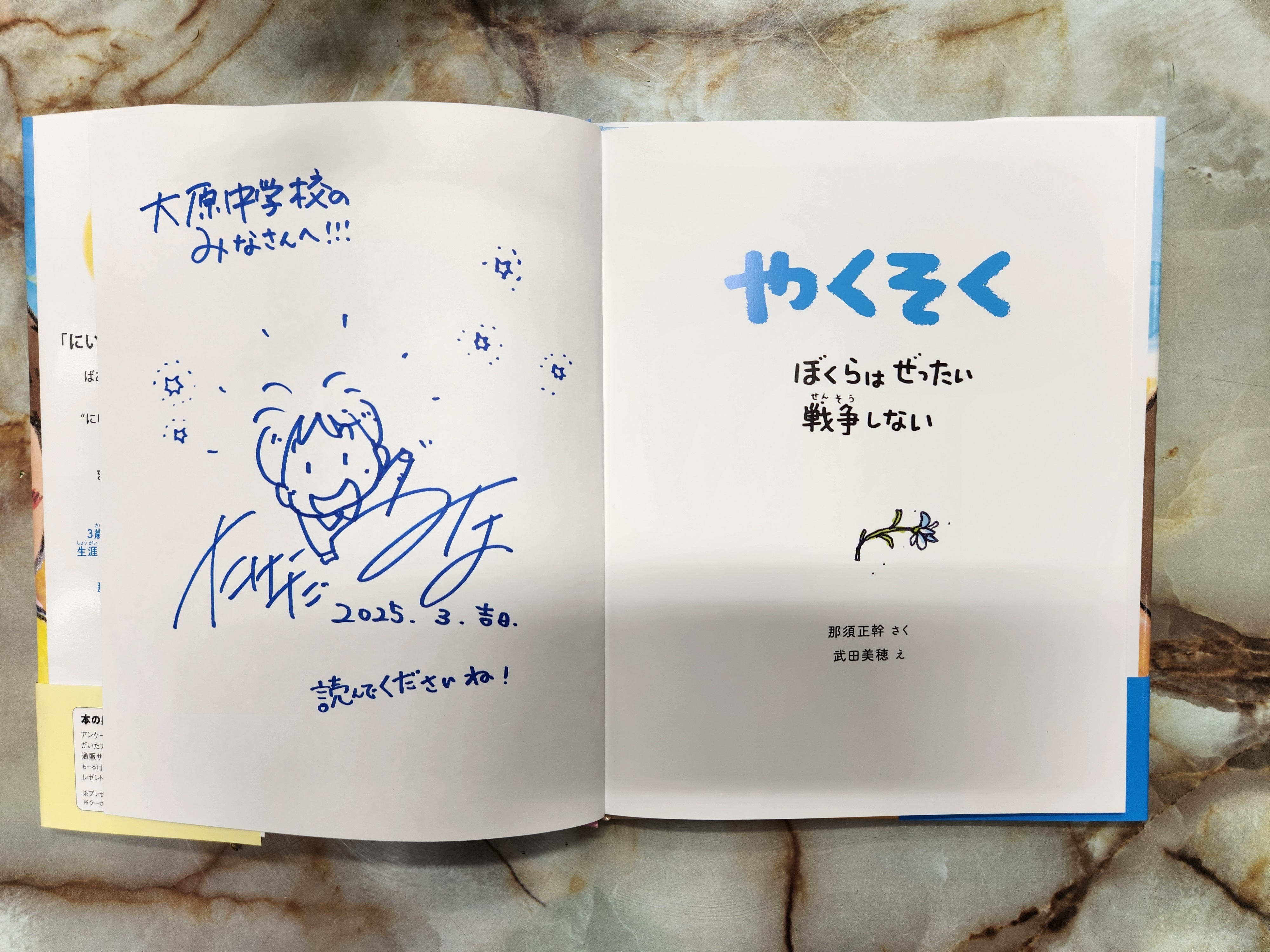

さいたま市内で小学校の卒業式が行われた今日、絵本作家の武田美穂さんから、「大原中学校の皆さんへ」とサインが入った「やくそく ぼくらはぜったい戦争しない」という絵本をいただきました。これは、「ズッコケ三人組」シリーズでお馴染みの那須正幹さんの原作に武田さんが絵を付けた戦争の悲惨さと平和への誓いを訴えた絵本です。そして、これが那須さんの遺作ともなりました。今ある平和を当たり前な日常として享受するだけでなく、今から80年前に、この国で何が起こったのかを知り、語り継いでいくのも、今を生きる我々の大切な使命なのではないでしょうか?この本も学校図書館の武田美穂さんのコーナーに配架しますので、是非手に取って読んでみてください。

「日本は平和でいっれるかどうか、それを決定するのは、政府でも日米安保条約でもない、君たち一人ひとりが、戦争を体験した世代と同じように、いや、もっと強力に『戦争は絶対にいやだ』と、大声で叫び続けることだと思う。沈黙したとたん、戦争はたちまちきみのまわりに忍びよってくるにちがいない」那須正幹(児童文学作家)

3月23日(日)

体育館で吹奏楽部による早春コンサートが開催されました。大勢の保護者にご来校いただき、300席用意された座席も満席となりました。第一部は1・2年生による、「もののけ姫」や「君の名は。」などのお馴染みの曲が披露され、第二部では、卒業した3年生も加え、これまでにコンクールで発表してきた楽曲を部員全員で演奏しました。学年が上に上がるほど明らかに演奏が洗練されていて、生徒たちにはまだまだ無限の「伸びしろ」があるのだなと感じられました。アンコールでは、体育館中に響く手拍子の中「宝島」の明るいメロディーが流れました。初夏の陽気の中、爽やかな風が心に吹き込んできたような、早春コンサートでした。

「また春である。地球は心の詩を知っている子どものようだ」リルケ(ドイツの詩人)

3月22日(土)

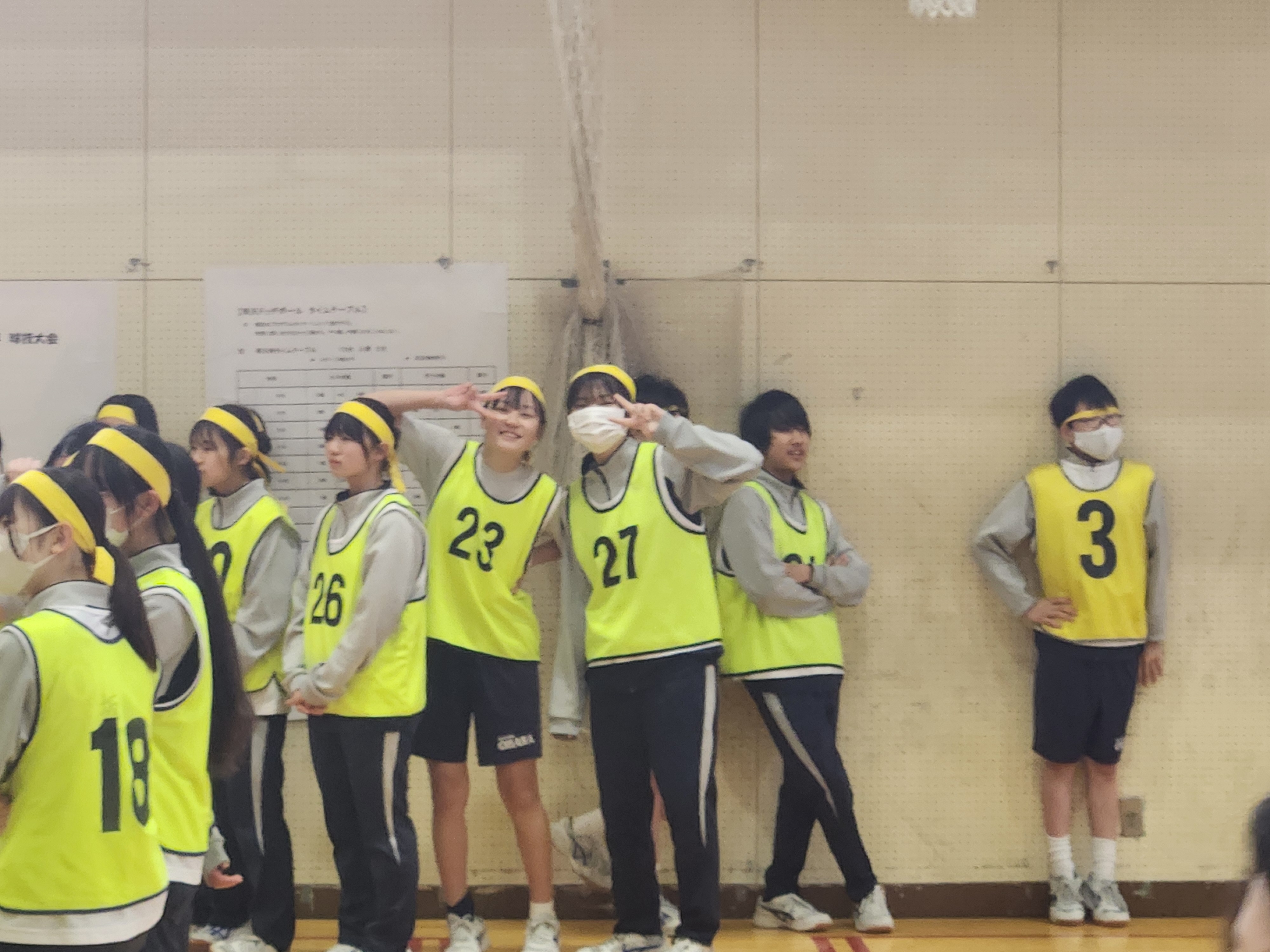

バレーボールの協会長杯が行われ、男子は岩槻文化公園体育館、女子は浦和駒場体育館で試合に臨みました。男子は積極的に強烈なスパイクを打ち続け、対戦相手を圧倒していました。女子はフルセットの熱戦となりましたが、要所要所で頭脳的なプレーが光る好試合を展開しました。どちらも他チームと比較して、身体が大きいわけではありませんが、積極的な攻撃と相手をよく見て上手に駆け引きをしていたように思われました。試合後女子生徒たちが、「大原中Todayに載せてください!」と駆け寄ってきてくれました。試合が終わって自分たちの力を十分に発揮できたという清々しい笑顔に、こちらも元気をもらうことができました!

「もしも君が微笑んだら、人生は生きる価値がまだまだあるってことがわかるだろう」チャールズ・チャプリン(アメリカの喜劇俳優)

3月21日(金)

1年生は国語の授業で「今年頑張ったこと」というテーマの1分間スピーチを行っていました。1年生は、中学校に入学して以来、様々な「初めて」に挑戦してきました。G・Sの授業や部活動など戸惑うことも多かったと思いますが、一つのことをやり抜いたということで、今日発表を行った生徒たちの表情はどれも自信に満ち溢れていました。「頑張る」という言葉の語源は諸説ありますが、私は「我を張る」つまり、「自分を貫く」という説が一番当てはまっていると思っています。やりたいことを見つけ、なりたい自分を思い描けるようになれば、怖いものなしだと思います。生徒の皆さん、来年度も「自分らしさ」を忘れずに頑張ってください!

「常に継続してやっていれば、素晴らしいことができるようになる」ジョージ・ワシントン(アメリカ初代大統領)

.jpg)

3月19日(水)

気が付けば、朝から本格的な雪となった今日、2年生の球技大会は予定を変更して、体育館でドッジボールを行いました。体育館のドアを開けると2年生のこれ以上ない歓声が響きます。飛んできたボールを膝でキャッチするという「好プレー?」も飛び出して、外の寒さを忘れさせてくれる熱気に満ち溢れています。体育館では、多くの生徒から「校長先生、写真撮ってください!」と声をかけられました。「大原中Today」も認知度が高まっているようで、嬉しいです。しかし、それ以上に大原中の生徒たちはいつでもどこでもフレンドリーで、一緒にいるだけで幸せな気持ちになります。生徒全員に、素晴らしい一年間をありがとうとお礼を言いたい気持ちです!

「友人を得る唯一の方法は、自分がその人の友人になることである」エマーソン(アメリカの思想家)

3月18日(火)

1年生の球技大会が行われました。どのクラスも元気よく、そして楽しみながらプレーに参加できていたようです。女子の試合と男子の試合が交互に行われていましたが、男子が女子を、女子を男子が大きな声で応援している様子が印象的でした。担任の先生たちも生徒に混じって声を枯らしています。生徒たちが一つになって応援している姿を見て、「クラスっていいな~」とつくづく思いました。私が最後にクラス担任をしたのは、東日本大震災が発生した年ですから、もう14年も昔になります。なんだか羨ましくなって、若手のある先生に「来年、担任代わってくれない?」とお願いしたら、速攻で拒絶されました。それはそうですよね…!

「自分にとって、ほんとうに大事なことってなんだろう。自分にとって、本当に大切な人って誰だろう。このふたつを、本気で思っているだけで、いい人生が送れそうな気がする」糸井重里(コピーライター)

3月17日(月)

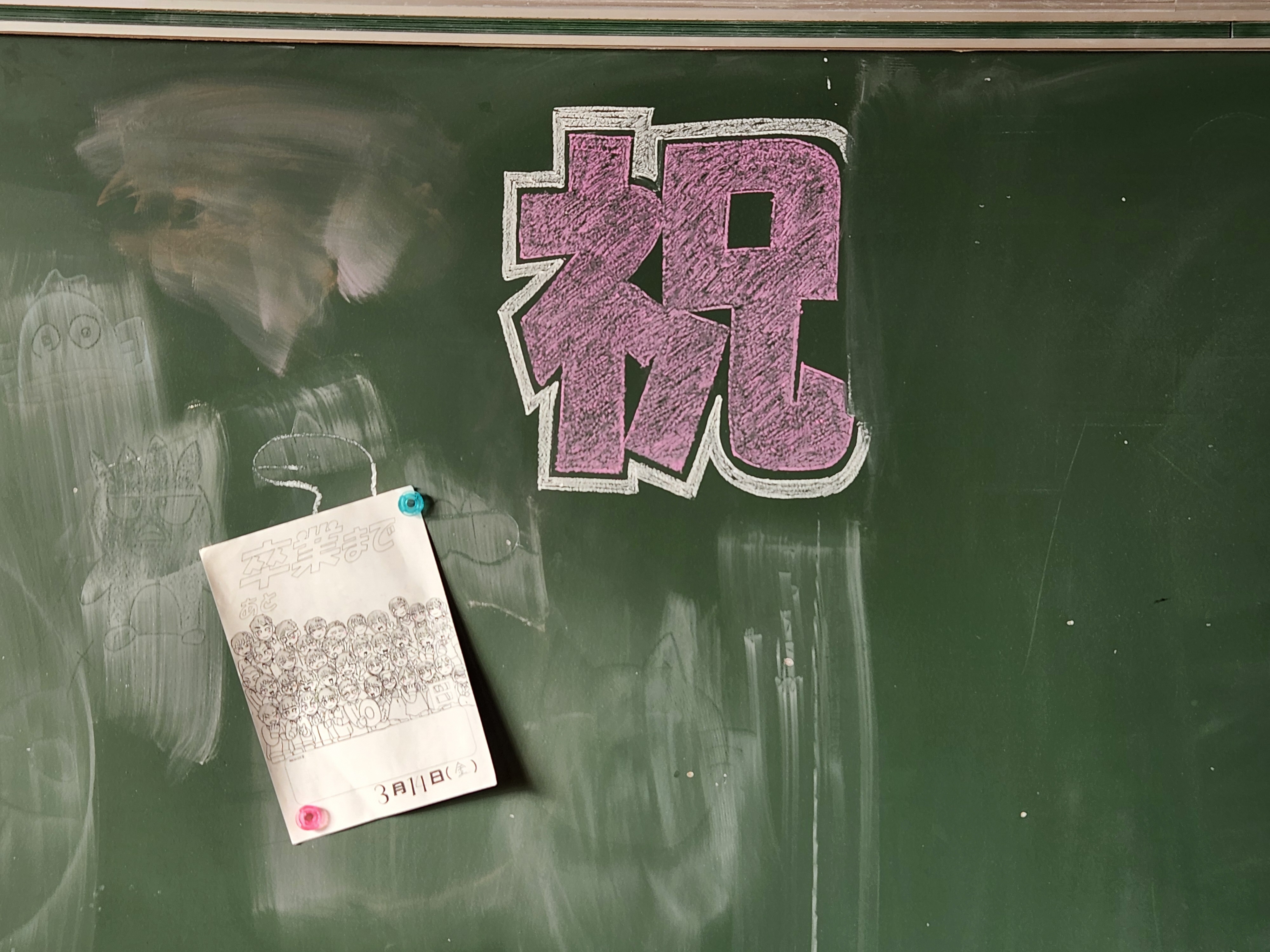

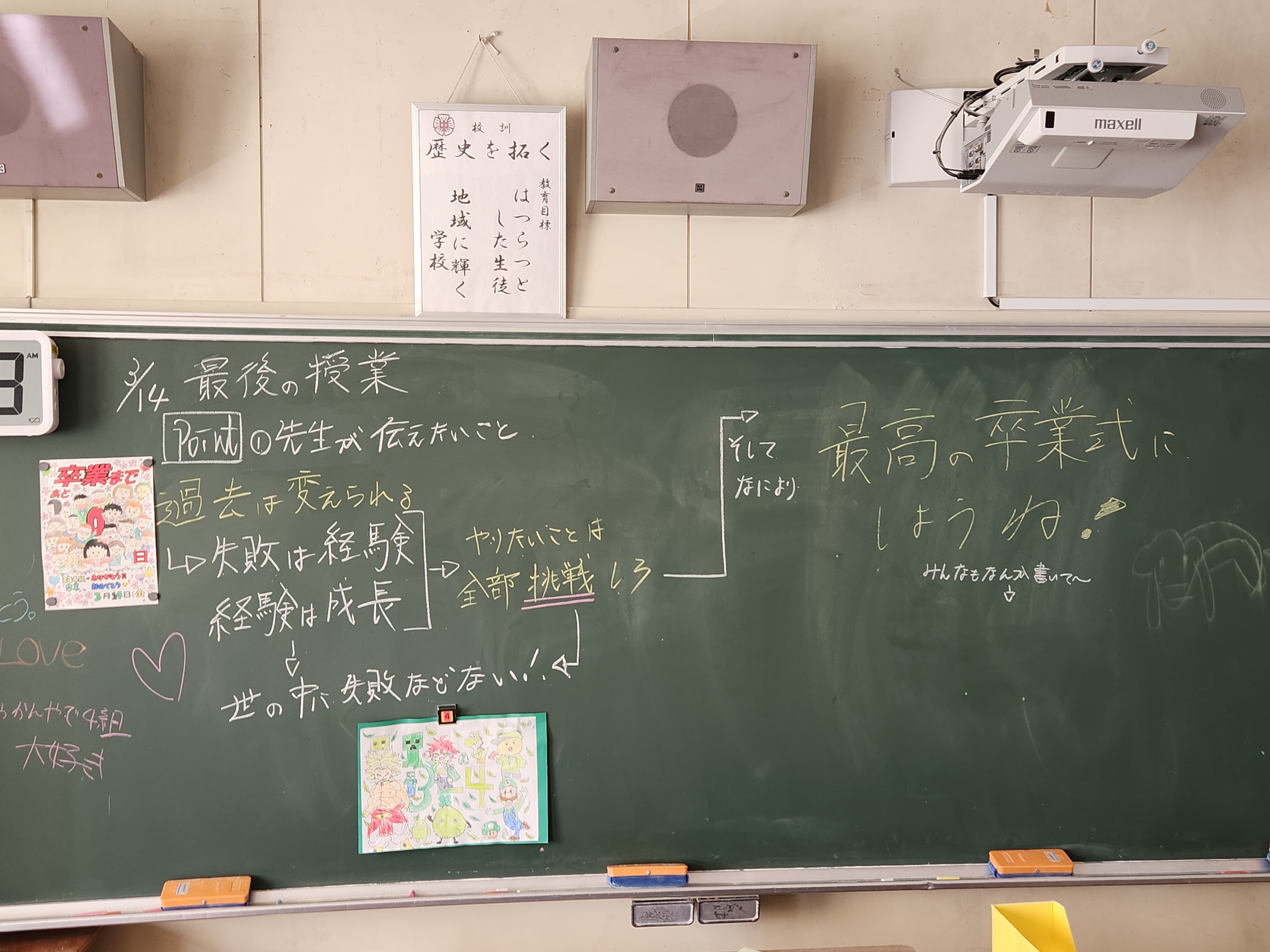

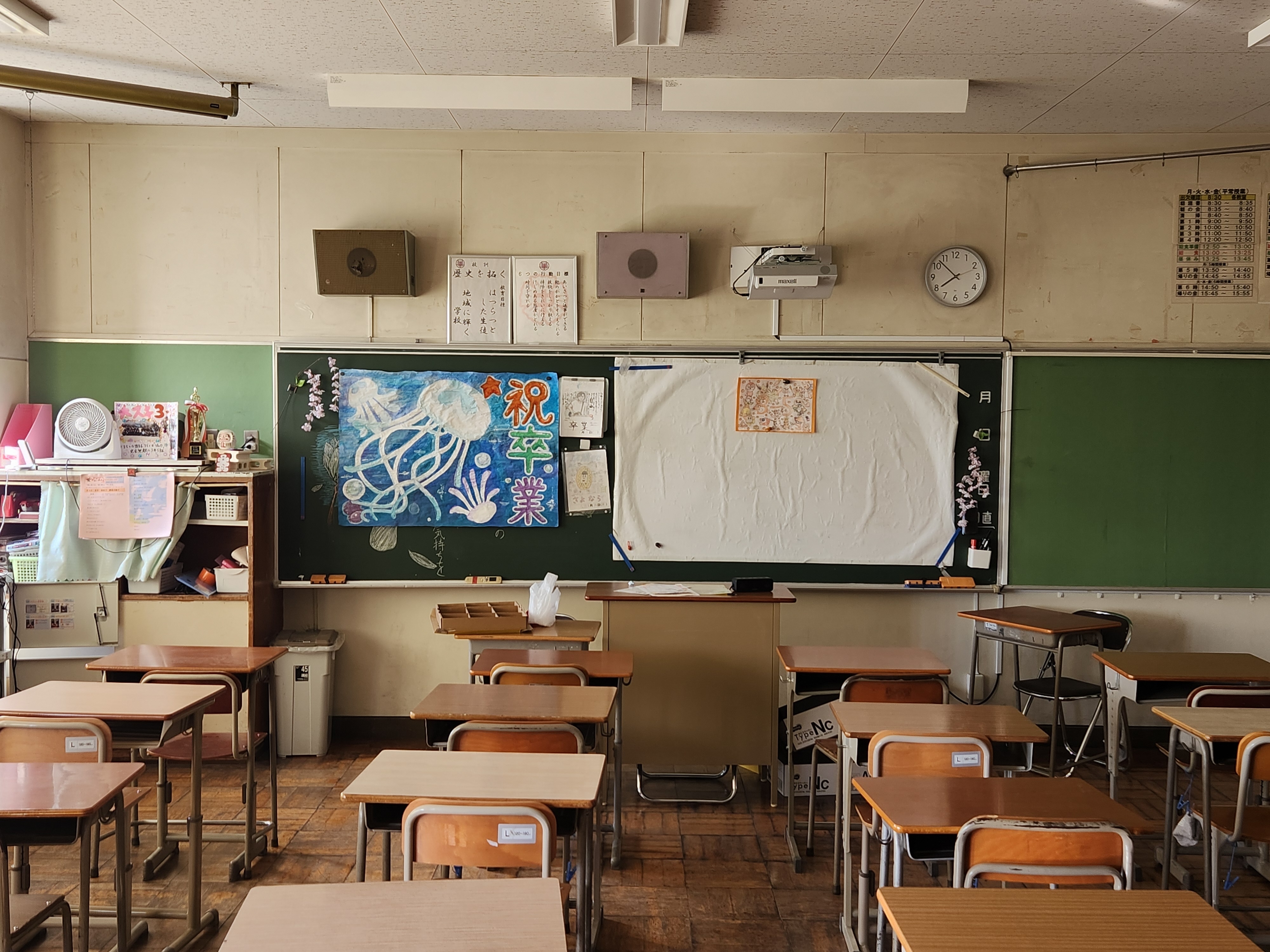

3年生が卒業した後の校舎は、なんだかいつもよりひっそりしている気がします。教室を回ってみましたが、そこに3年生の姿はもちろんなく…。しかしこの場所で間違いなくたくさんの思い出が紡がれていたのだという「名残り」を教室のいたるところで見つけることができました。黒板に書きかけた仲間へのメッセージ、クラススローガンの掲示、担任からの感謝の言葉、クラスの写真!卒業式当日よりも、その翌日のほうが寂しいと言っていた先生がいましたが、確かに、生徒たちの未来への門出を祝いながら、なんとなく感傷に浸っている自分がいました。

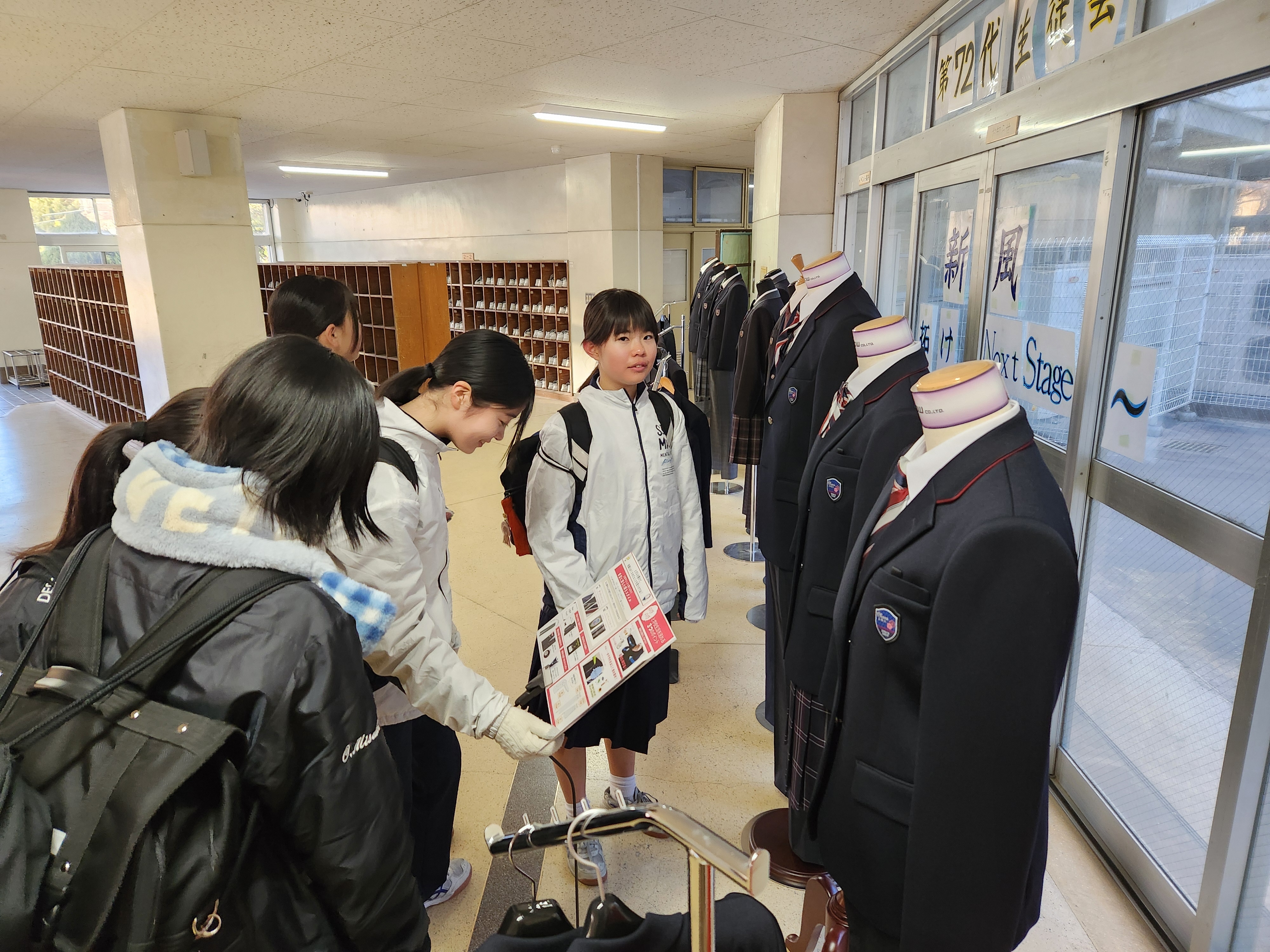

生徒、教職員全員の投票で令和8年度から採用される大原中学校の新制服がお披露目されました!襟にスクールカラーである臙脂色のラインが入った素敵なブレザーです!ここでは紹介されませんでしたが、女子用のスラックスもあります!さらに議論を重ねてブラッシュアップし、後輩に誇れる制服の完成を目指します!

「今はもっと色んなものを見たい、色んな所に行きたい、色んな人に会いたいと思っています」鈴木誠也(プロ野球選手、シカゴカブス)

3月15日(土)

昨日の寒さから一転。真冬の寒さが戻った今日、荒川総合グラウンドでソフトボールの冬季大会が行われました。両チームとも投手が絶好調で、試合は1点を争う好ゲームとなりました。大原中は、強打だけでなく、バントや盗塁といった小技を絡めながら、何度もチャンスを作り出しています。寒い冬を乗り越え、こうした頭脳プレーができるようになっている子どもたちを見て、地道な努力は必ず実を結ぶのだと、改めて実感させられました。試合は残念ながら勝利とはなりませんでしたが、自分たちが確実に成長していることとまだまだ果てしない伸びしろがあることを実感できたのではないでしょうか?次の大会も楽しみにしています!

「一生懸命やって勝つことの次にいいことは、一生懸命やって負けることなんだ」モンゴメリ(カナダの小説家)

3月14日(金)

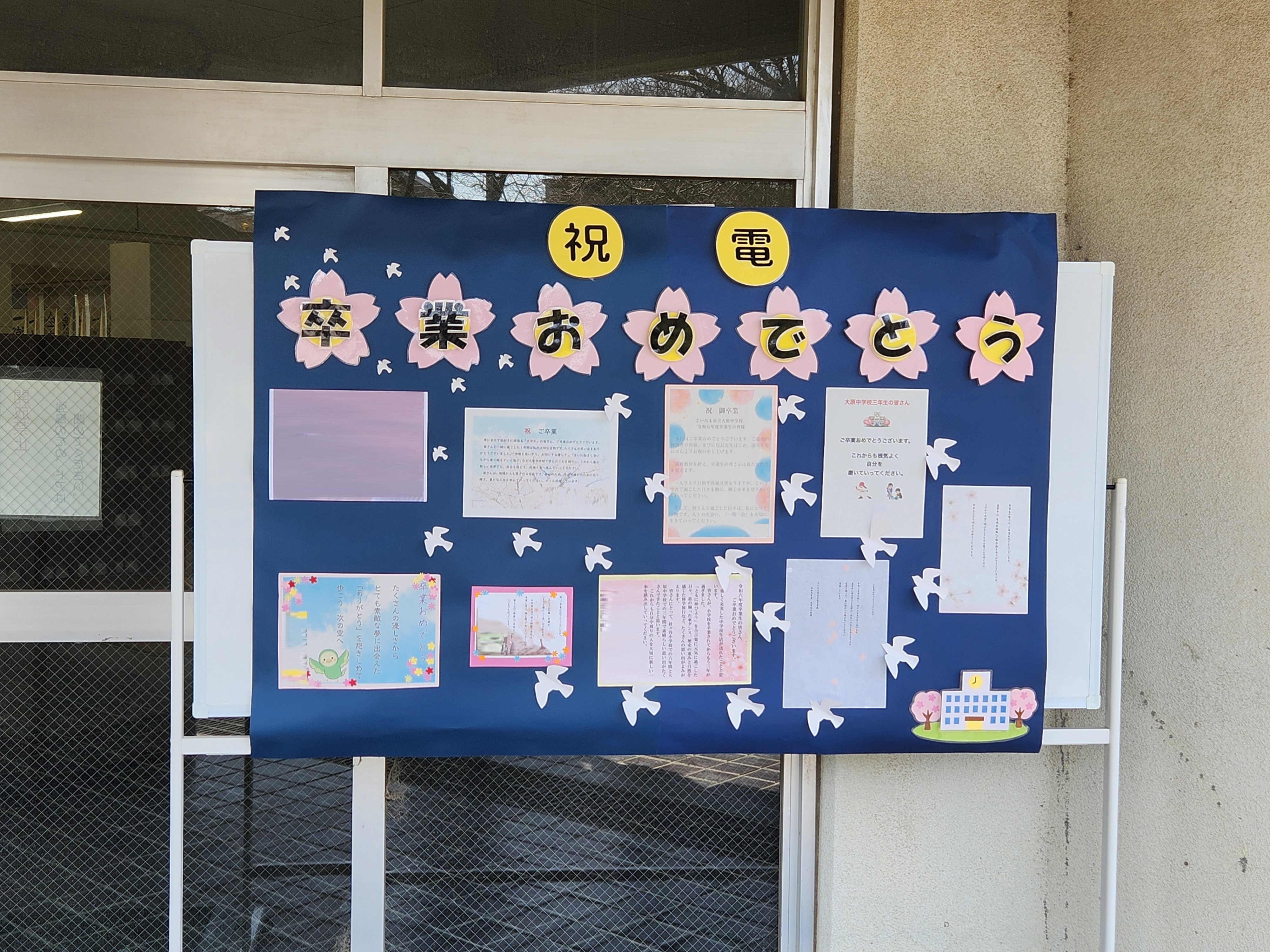

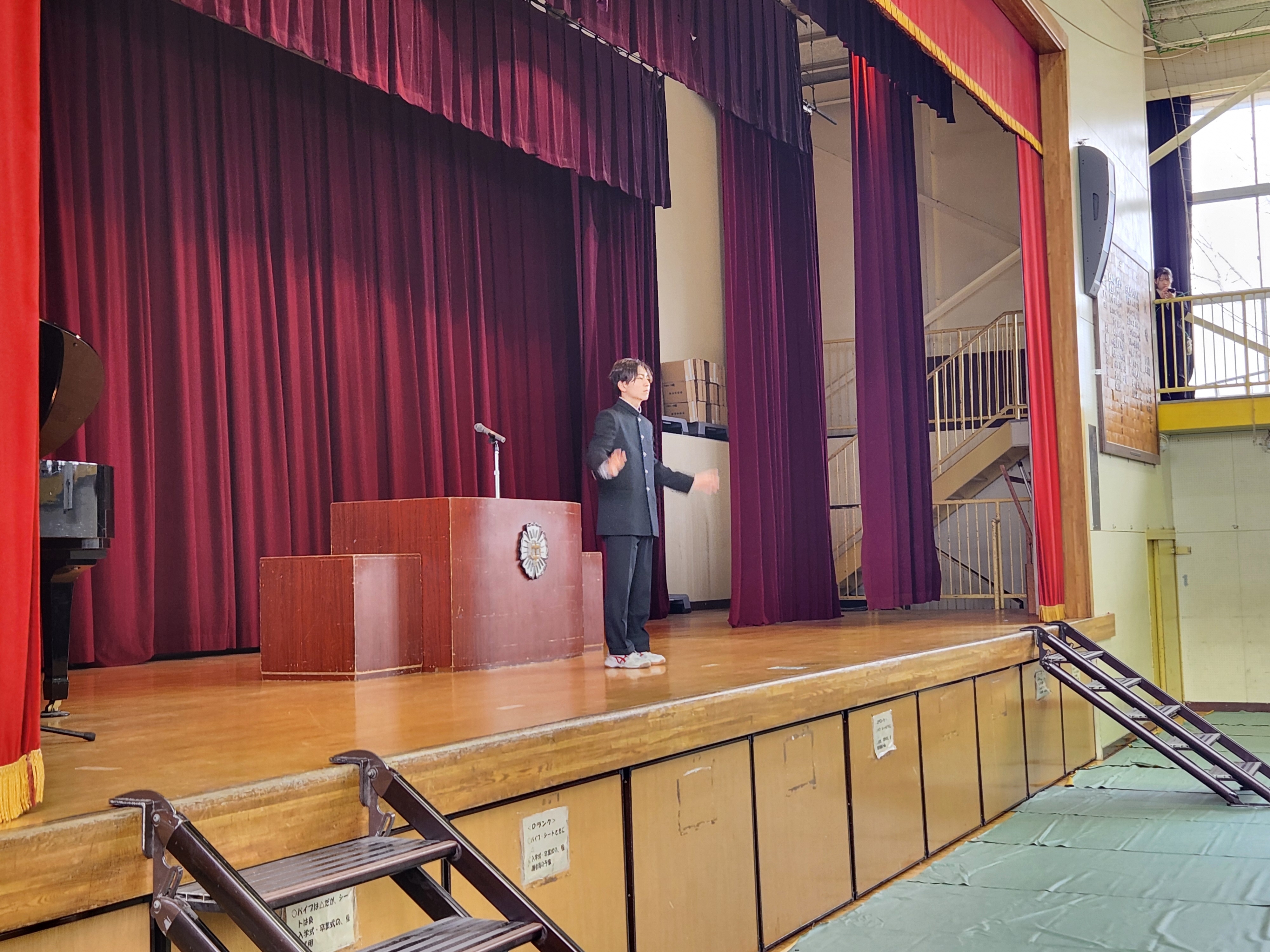

たくさんのご来賓の参列をいただき、第71回卒業証書授与式が盛大に挙行され、3年生248名がそれぞれの進路に向けて力強く巣立っていきました。3年間天気に恵まれた赤学年らしく、今日も抜けるような青空で春爛漫の温かさとなりました。式は厳粛な雰囲気の中執り行われましたが、全員合唱の「旅たちの日に」、卒業生合唱の「群青」はどちらも圧巻の歌唱で、来賓の方からは「泣きそうになりました」というお声もいただきました。式終了後はグラウンドで思い思いに語り合ったり記念写真を撮ったりしていましたが、皆名残惜しそうでした。この素晴らしい仲間たちと少しでも長く一緒にいたいという気持ち、よく分かります。またいつの日か、皆で集まった時、今日の日のことを語り合うことでしょう。卒業生の皆さん、お元気で!

「不可能の反対語は可能じゃない、挑戦だ」ジャッキー・ロビンソン(アメリカの元プロ野球選手)

3月13日(木)

卒業式前日、今日は全校生徒が体育館に集まり、卒業式の予行が行われました。卒業生入場の場面では、在校生から大きな拍手が送られ、3年生も若干緊張している様子でした。1年生は明日の式に参列しないため、事実上、今日が3年生とのお別れの集会となりました。今日が最初で最後の全体合唱「旅立ちの日に」。3年生の巣立ちへの決意と3年生への感謝の気持ちがこもった大きな歌声が体育館に響き渡りました。明日いよいよ本番。感動的なフィナーレを飾りましょう!

午後、卒業式の準備を行いました。2年生は会場準備、1年生は会場周辺の清掃です。明日3年生が大原中生としての最後の一日を気持ちよく、そして感動的に送ってもらえるよう、心をこめて準備していました。その思い、必ず卒業生に伝わることでしょう!

「あなたにとっての最も大きな冒険は、あなたの夢に生きること」オプラ・ウィンフリー(アメリカの俳優、司会者)

3月12日(水)

卒業式を二日後に控え、3年生の卒業式練習も佳境に入ってきました。義務教育9年間の総仕上げとして立派な卒業式にしようという思いがひしひしと伝わってきます。合唱練習では、赤学年らしく大きな声で調和のとれた歌声を体育館中に響かせていました。なんだかこの練習風景を見ているだけでうるっときてしまいそうです。卒業式では、これに在校生も加わり、さらに思いのこもった合唱を聴かせてくれることでしょう。考えてみれば、卒業式というのは巣立ちのセレモニーであると同時に、「大原中学校の歴史」というバトンを先輩から後輩へと受け継ぐ引継ぎ式でもあるのではないでしょうか?在校生にも、卒業生の堂々とした立居振る舞いをしっかり目に焼き付けてもらいたいと思います。

「人生とは自分を見つけることではない。人生とは自分を創ることである」バーナード・ショー(アイルランドの劇作家)

3月11日(火)

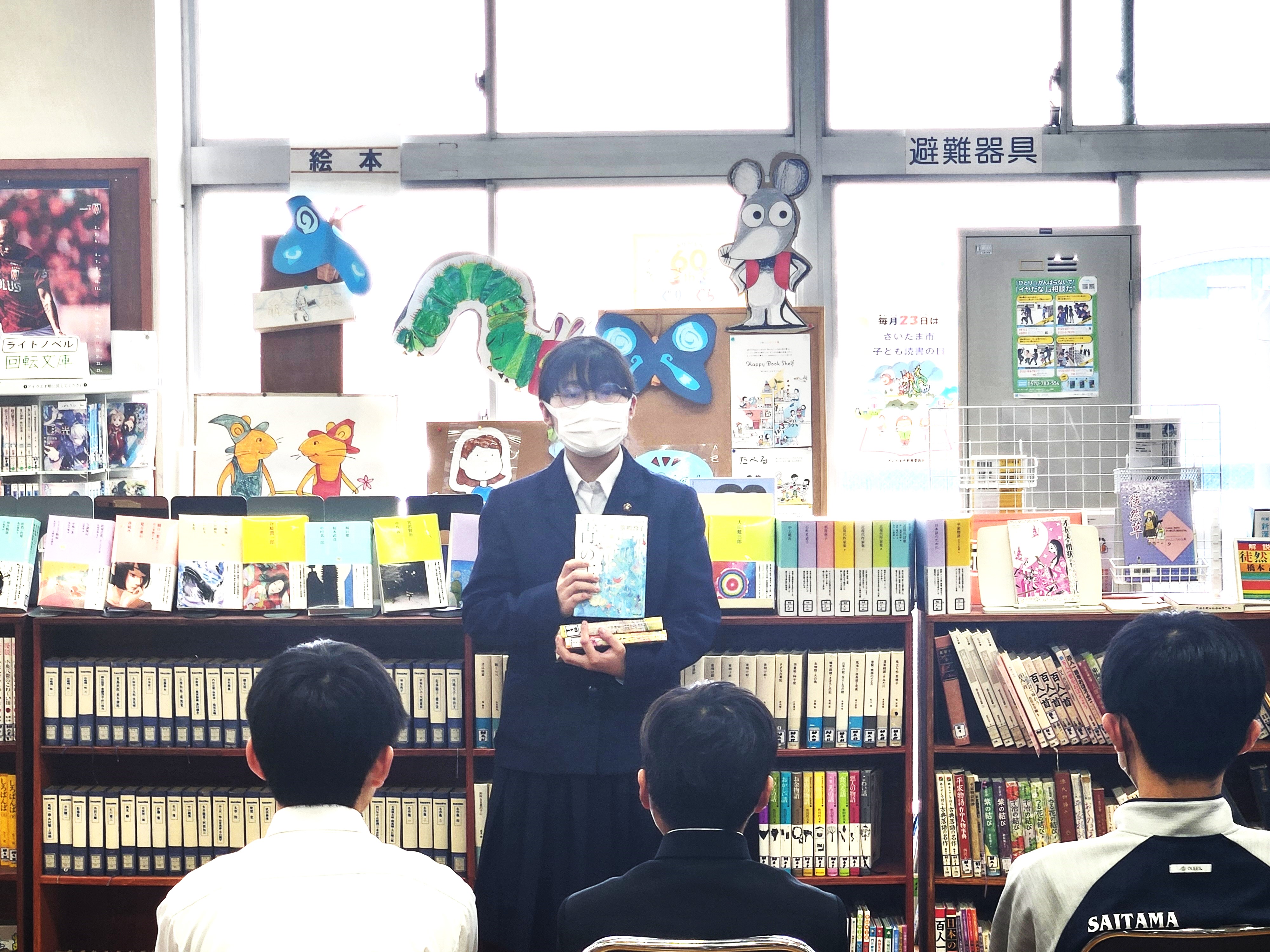

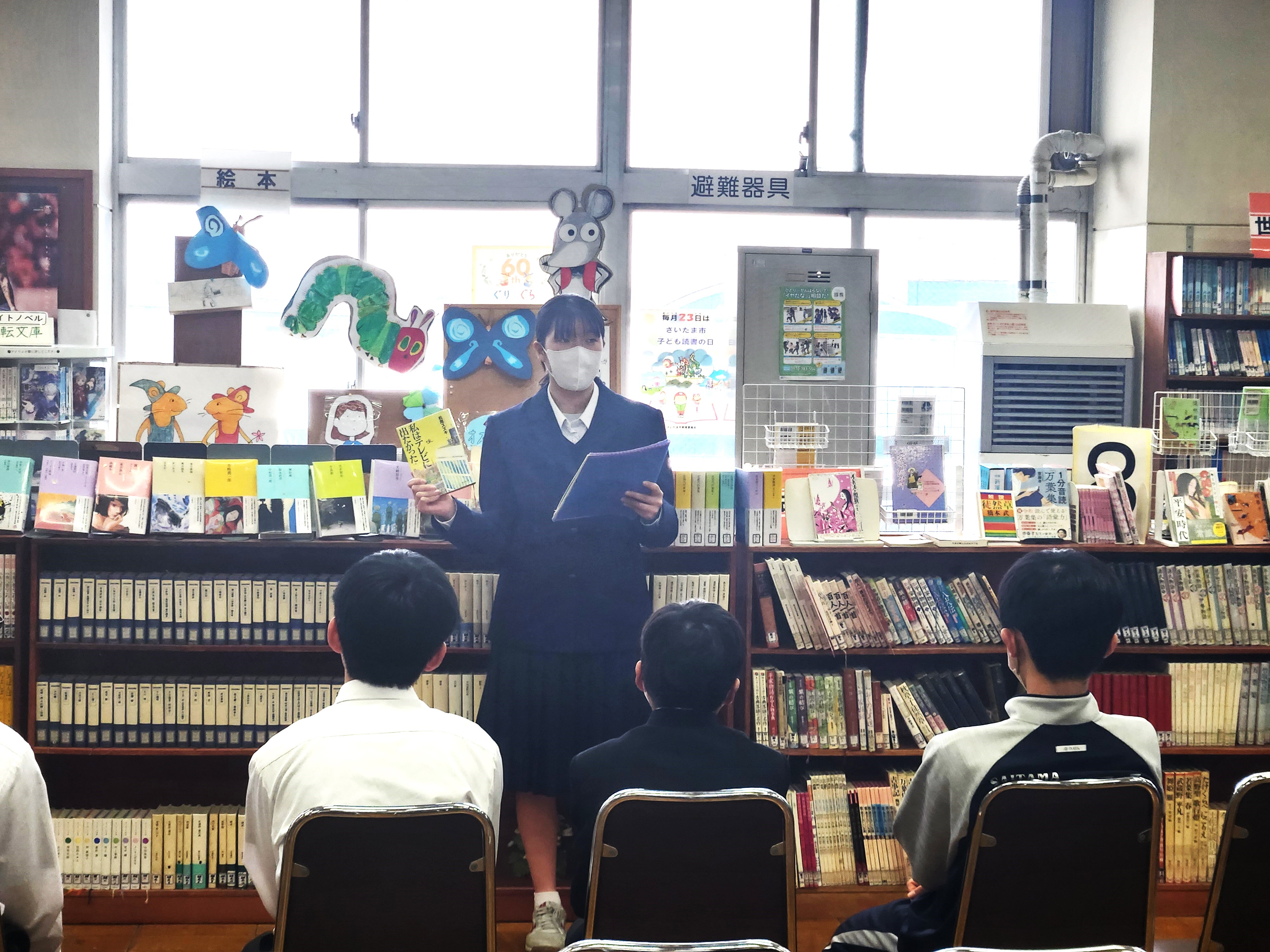

今日は学期末短縮で午前中授業でした。そして午後には、図書委員会主催によるビブリオバトル(知的書評合戦)が学校図書館で行われました。これは、それぞれの推薦する本についてプレゼンを行い、それについてフロアの生徒たちとディスカッションを行い、最終的に誰の本を読みたいと思うかを競う「バトル」です。今回、4名の代表者がそれぞれの推す本を片手に熱いプレゼンを行いましたが、どれも非常にポイントを絞って面白さをアピールしていて、「読んでみたい!」と思わせるものばかりでした。また、フロアの生徒たちからも「主人公の一番の魅力は?」とか「どんな人に読んでもらいたいか?」とかいった質問がポンポン飛び出し、非常に質の高い「バトル」となりました。これからもたくさんの生徒たちと読書の魅力について語り合いたいと思いました!

「夢を見るから、人生は輝く」モーツァルト(オーストリアの作曲家)

3月10日(月)

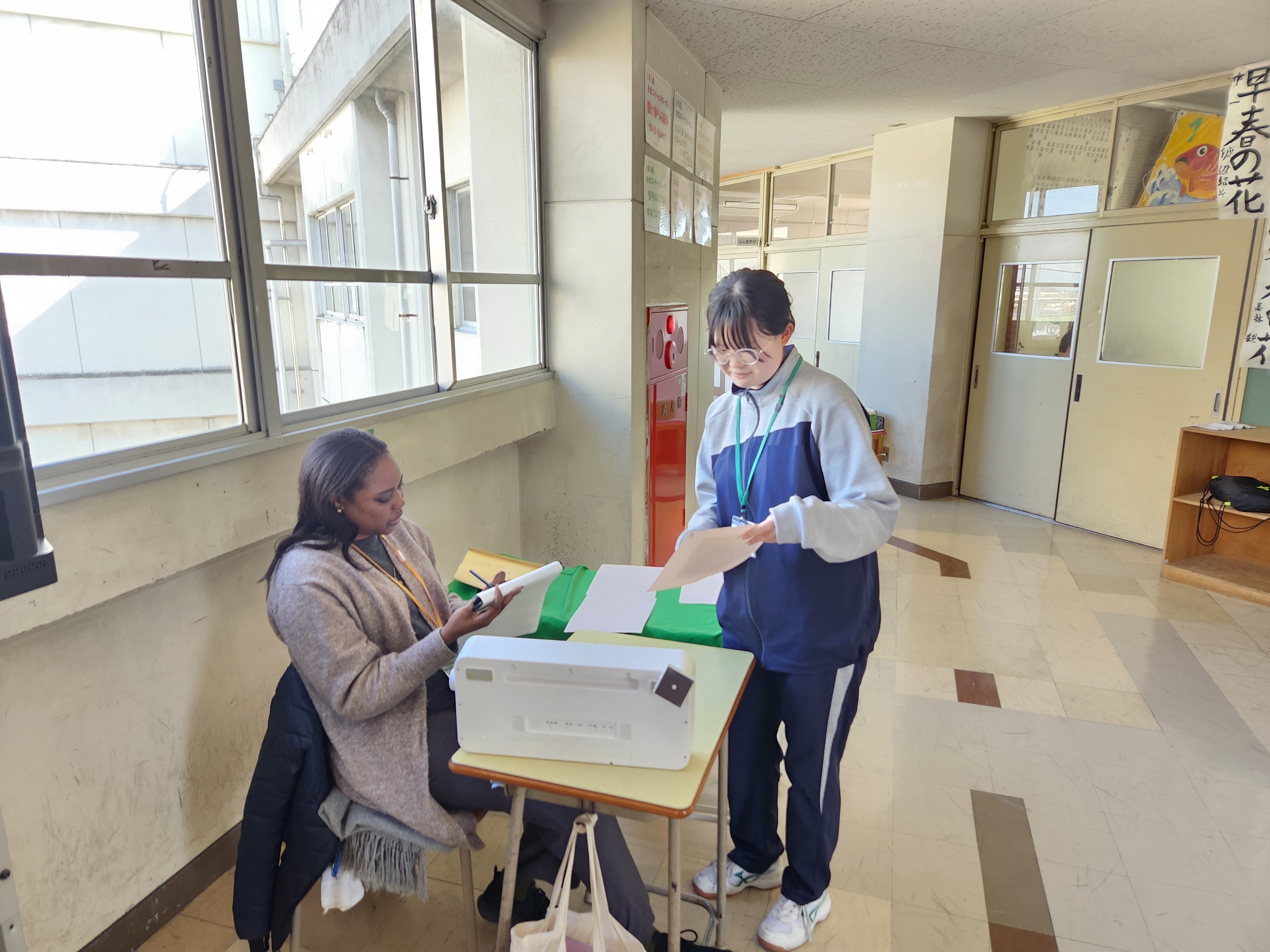

全校生徒による新制服の投票が行われました。4社から提案された制服をじっくり見て、「これからの大原中」にふさわしい制服とはどのようなものか、考えて選んでくれました。今回の取組をとおして生徒たちは、ただ単にデザインだけでなく、これからの時代を生きる上で尊重されるべき多様性や国際性などについても学ぶことができたのではないでしょうか?これからの時代は、これまで常識とされたことが通用しなくなり、新たな価値観を創造していく必要があることは間違いありません。「制服を考える」という作業が、これからの自分自身の新しい生き方についても目を向けるきっかけになってもらえたらと思います。

「後ろをふりむく必要はない。あなたの前には、いくらでも道があるのだから」魯迅(中国の作家)

3月7日(金)

2年生で進路講演会が行われました。元Jリーガーで日本代表にも選ばれた加藤大志さんをお招きし、「夢は人生の道しるべ」というテーマで、加藤さんがサッカー選手を目指したきっかけや夢を叶えるまでの紆余曲折、実際にサッカー選手になった後、その次にどのような夢をもったのかについてお話しをいただきました。普通の中学生だった加藤さんが数々の苦難に遭った時、「あきらめずにどのようにすれば現状を変えるか」という発想の転換は、多くの生徒にとって共感を呼ぶ話で、皆食い入るように聞き入っていました。いよいよ最上級生となり、現実の問題としてそれぞれの進路に向き合う上で、今日の加藤さんのお話が、それこそ、「道しるべ」になってくれればと思います。

「夢を叶えるのも自分次第。誰にでも自分らしさ、誇れるものが必ずある。武器を活かせ!恥ずかしさなんてない!本気になれば忘れる!あきらめない最大の秘訣は、夢を叶えるんだという強い想いだ!」加藤大志(元サッカー選手)

3月6日(木)

1年生は国語の授業で百人一首に挑戦していました。机の上にきれいに札を並べて「源平」をやっているのかな?と思ったら、散らし取りでした。どうやら自分の前に札を確保して、その札を確実にGETしようという戦法のよう。国語便覧片手に、読まれた句を探し、下の句を先に見つけようという生徒もいましたが、どうやったってそちらの方が遅いと思いますよ!私もしれっと子どもたちの中に入り、上の句を聞いてすぐ下の句を見つけ、ずいっとどや顔…のはずが、違う句を取っていました…。生徒たちに「校長先生、恥ずかしいいいい!!」と言われ、顔から火が出そうになった授業の一コマでした。

今日は県公立高校の合格発表があり、午前中から続々報告が入ってきました。合格して喜び勇んで戻ってくる生徒もいれば、願いが叶わず目をはらしながらもどってきた生徒もいました。思いは人それぞれだと思いますが、人生は入り口ではなく、出口でその価値が決まります。見事合格した人も、第1志望とはならなかった人も、それぞれの進路が結果として一番良かったと思える生き方をしてください。これからもずっと応援しています!

「自分の生きる人生を愛せ。自分の愛する人生を生きろ」ボブ・マーリー(ジャマイカのミュージシャン)

3月5日(水)

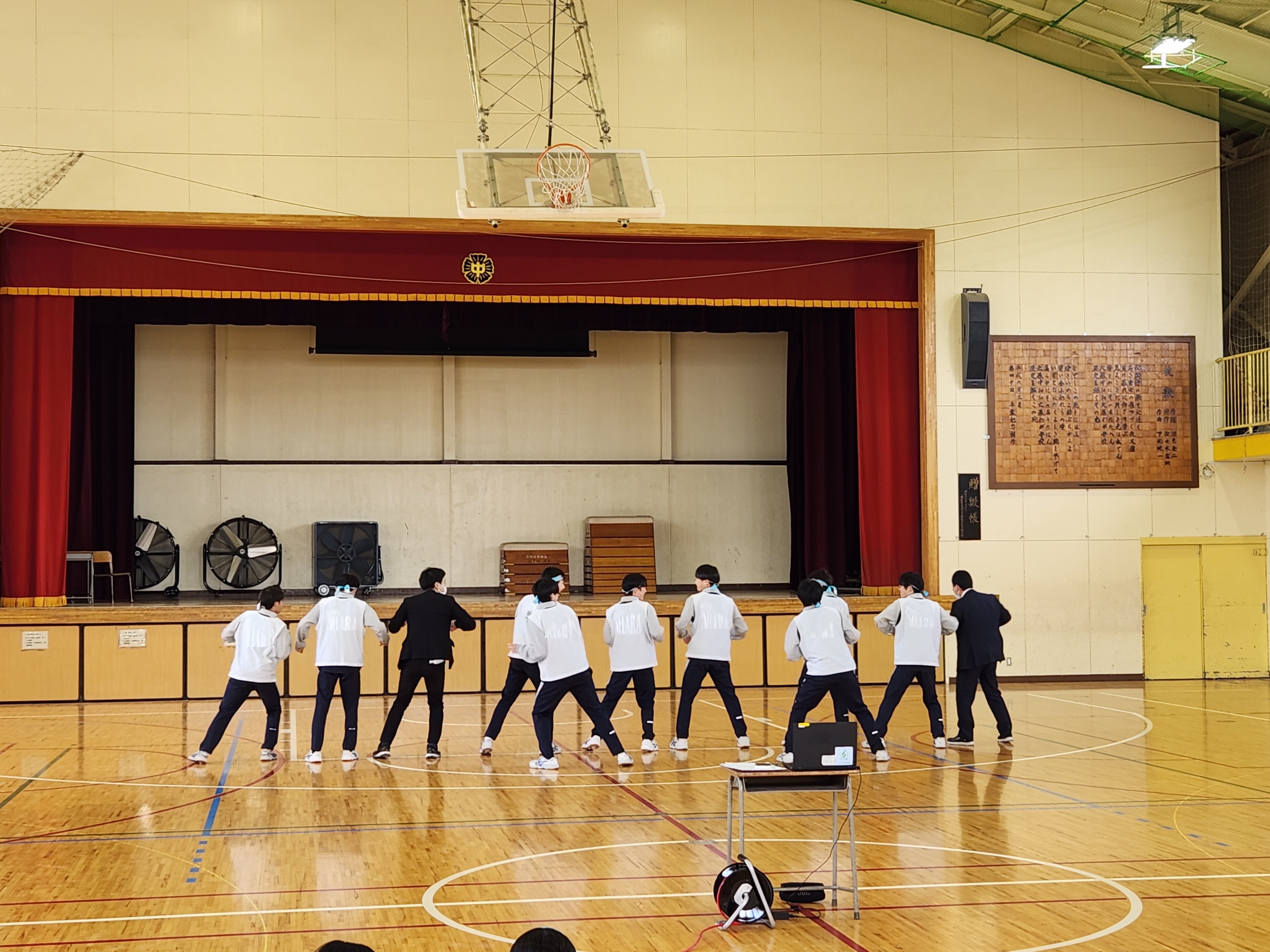

2年生最後のダンス発表会が行われました。見るごとにダンスの創作性が高まっています。宙返りあり、側転あり、スライディングあり、中にはダンスの中にショートストーリーを織り交ぜたグループもありました。生徒たちの創造力の奥深さにただ感心するばかりです。それにも増して、ギャラリーの生徒たちが本当に楽しそうでした!大声で声援を送り、パフォーマンスの後には鳴りやまない拍手の嵐!機械の不具合で音楽が止まってしまった際、ギャラリーの生徒たちが歌の続きを大声で歌ってくれた時は胸が熱くなりました。「全員が楽しむ」という共同作業をとおして、いつのまにか仲間を思いやる心が成長していた様子です。

「『盛り上げてね?』『あたりまえだろ!』」ダンス発表前の生徒たちの会話

3月4日(火)

3年生が球技大会を行いました。クラス対抗としては、これが中学校生活最後の行事となります。種目は男女ともサッカー!自分のクラスを応援する大きな歓声がグラウンド中に響いています。勝負というよりは、生徒も先生たちもとにかく楽しんでいる様子でした。気が付けば、大原中学校赤学年として、心が一つになっているように思えました。この子たちの明るい笑顔がいつまでも輝いてくれることを願っています!

特別支援学級のお別れ会が開催され、保護者や大勢の教職員の前で生徒たちが、ダンスや楽器の演奏を披露しました。会は二部構成で催され、一部では、ソーラン節にチグハグ体操にダンス、ピアノやギター、トーンチャイムの演奏が行われ、二部では、3年生一人ひとりに、後輩からメッセージと花束が贈られました。3年生たちがそれぞれ、立派に成長している様子が伝わり、心が温かくなったお別れ会でした!

「進路を決めるのは風ではない。帆の向きである。人の行く手も海を吹く風に似ている。人生の行く末を決めるのは、なぎでもなければ嵐でもない。心の持ち方である」エラ・ウィーラー・ウィルコックス(アメリカの詩人)

3月3日(月)

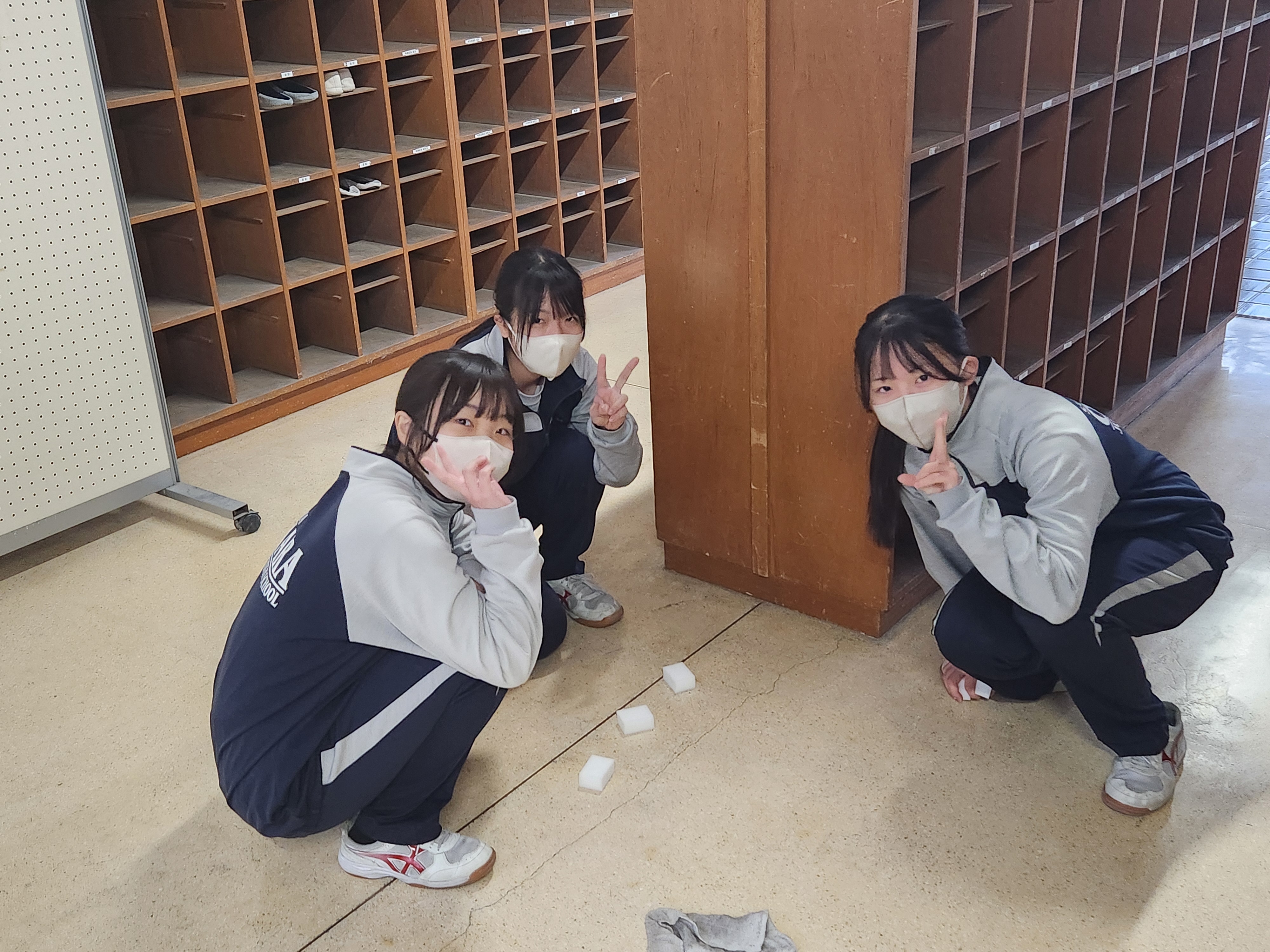

3年生は午前中、奉仕作業を行いました。3年間お世話になった校舎をすみからすみまできれいにしています。教室はもちろん、廊下や階段、下駄箱など学校内のいたるところで、まるで思い出のかけらを見つけたかのようにたくさんの思い出を語り合っていました。中学校生活3年間は、皆さんの人生のほんの15分の3に過ぎません。そしてそれは来年には「16分の3」、再来年には「17分の3」とどんどん微々たるものとなっていくことでしょう。しかし、いつまでも輝く「〇分の3」であってほしいものだと、心からそう願っています。

昨日は初夏の気温だったのに、今日は昼前から本格的な雪になりました。校舎もあっという間に雪化粧をまとい、真冬に逆戻りです。日本の四季もなんだか滅茶苦茶で予測不能な時代になってきました。生徒の皆さんも時代に流されることなく、力強く未来を切り拓いていってください。 あ、その前に風邪をひかにように…

「日常は同じような繰り返しに見えるかもしれないが、生きているということは、毎日初めての一瞬を積み重ねること」龍村仁(ドキュメンタリー映画監督)

3月1日(土)

柔道のチャレンジカップが大宮武道館で開催され、県内の強豪校が集まりました。本校も男子チームと女子チームが参加し、リーグ戦でたくさんのチームの選手と組み合いました。今回、男子チームは与野西中学校、春岡柔道クラブとの合同チームでの参加となりましたが、昔から知っている仲間のように大声で声援を送る姿が印象的でした。それにしても、柔道という競技はほんの一瞬の判断で勝負の明暗が分かれてしまうんですね…。「柔能く剛を制す」という言葉にもあるとおり、身体の大きさに違いはあれど、思い切って勝負を仕掛ける勇気と「自分はできる」という信念が大切なのだと改めて考えさせられました。

「自他共栄…相手に対し、敬い、感謝をすることで信頼し合い、助け合う心を育み、己だけでなく他人と共に栄えある世の中にしようとすること」嘉納治五郎(柔道家)

2月

.jpg)

2月28日(金)

3年生は、今日が給食最終日となりました。義務教育最後のメニューは、二色揚げパン、豆腐のスープ煮、わかめサラダ、牛乳でした。人気の揚げパンということもあり、どのクラスでも最後の給食を惜しむかのように、元気なじゃんけんの声が響いていました。多くの生徒にとって、これが人生最後の給食となることでしょう。後できっとこの味をなつかしく思い出すはず。大切な記憶として残しておいてください。

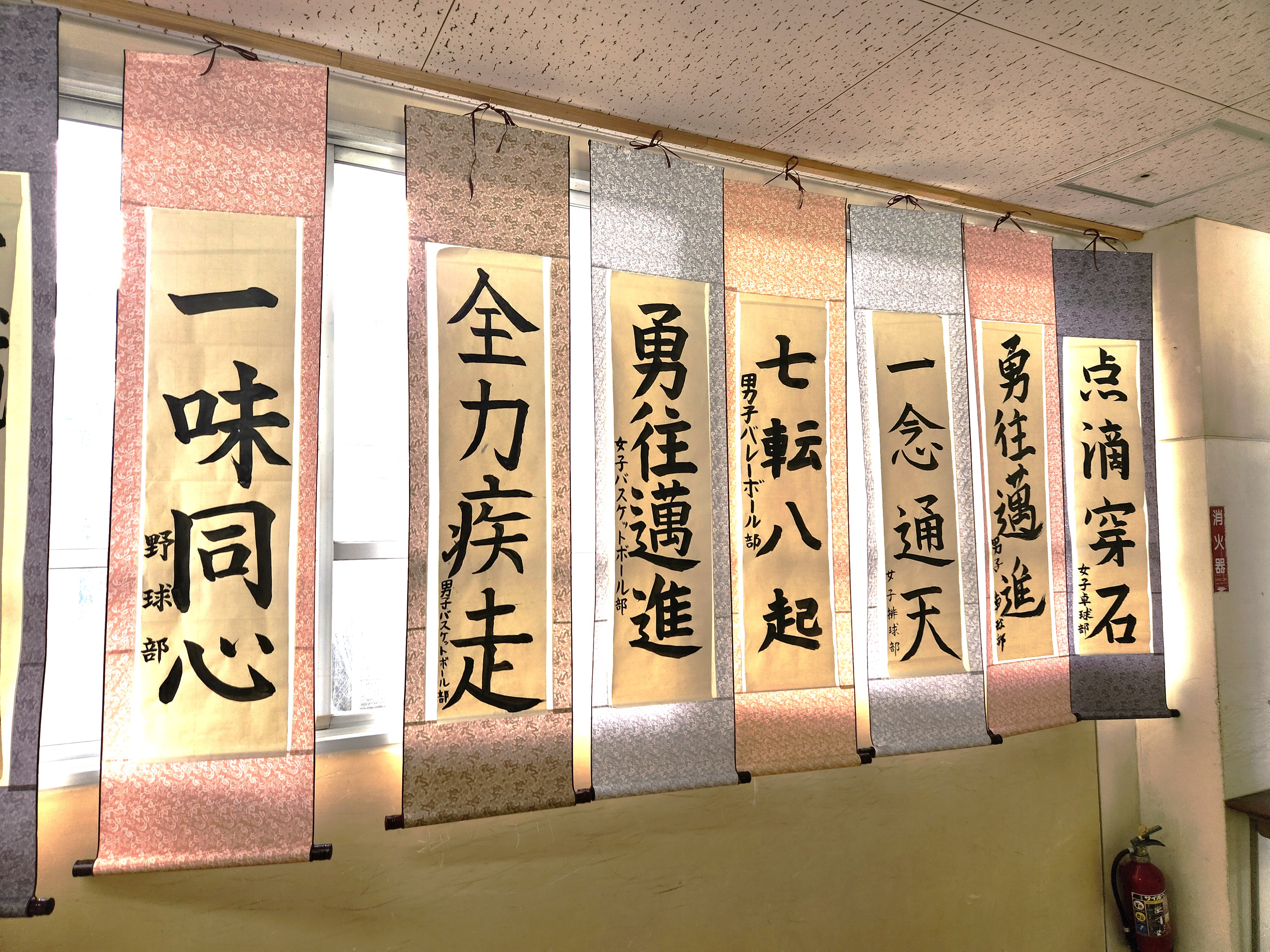

放課後、生徒会本部役員が、1月に各部の代表が表明した「新年の誓い」を掛け軸に裏打ちし、1階生徒玄関前に展示してくれました。掛け軸が落下しないように、天井に梁を通し、そこに均等に長さを測ってフックを取り付けるこだわりようです。展示した掛け軸の前でパチリ。いっぱしの職人さんのようでした(笑い)。

2月も今日で終わり、明日から令和6年度最終月となる3月です。3年生にとってはいよいよ巣立ちの時、1・2年生にとっても次のステージを気持ちよく迎えられるよう、皆で協力して、よい終わり方をしましょう!

「マナーとは、人と人とのかかわりの中で、その場面でしかるべきとされる行為や作法のことをいう。ラーメンをすするのがマナー違反なら、ラーメン屋なんて誰も行かない。ここは高級レストランでも、軍隊でもない。学校だ。皆で、楽しく、おいしく食べる…が故に給食は尊い」甘利田幸男(ドラマ「おいしい給食」)

2月27日(木)

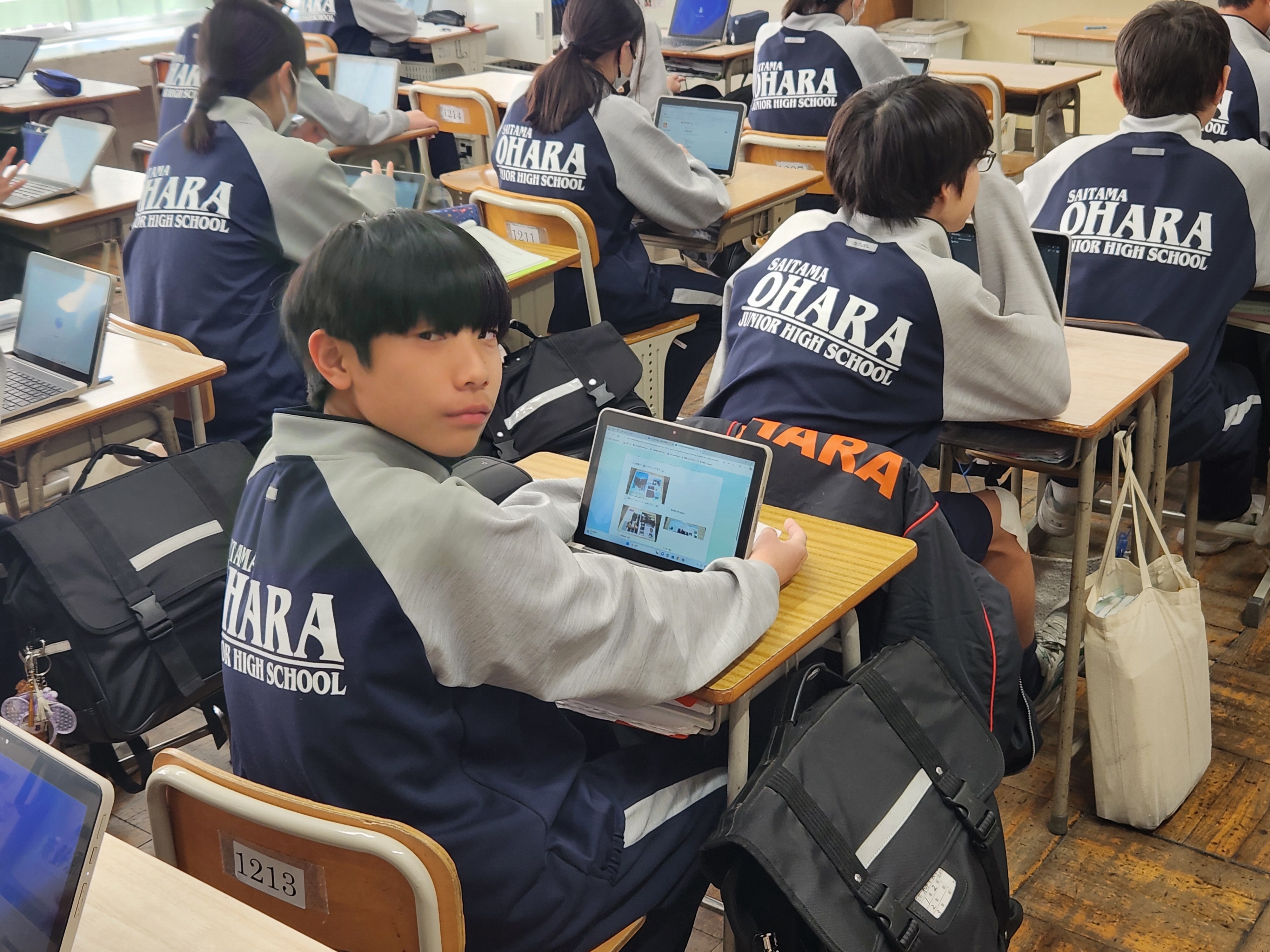

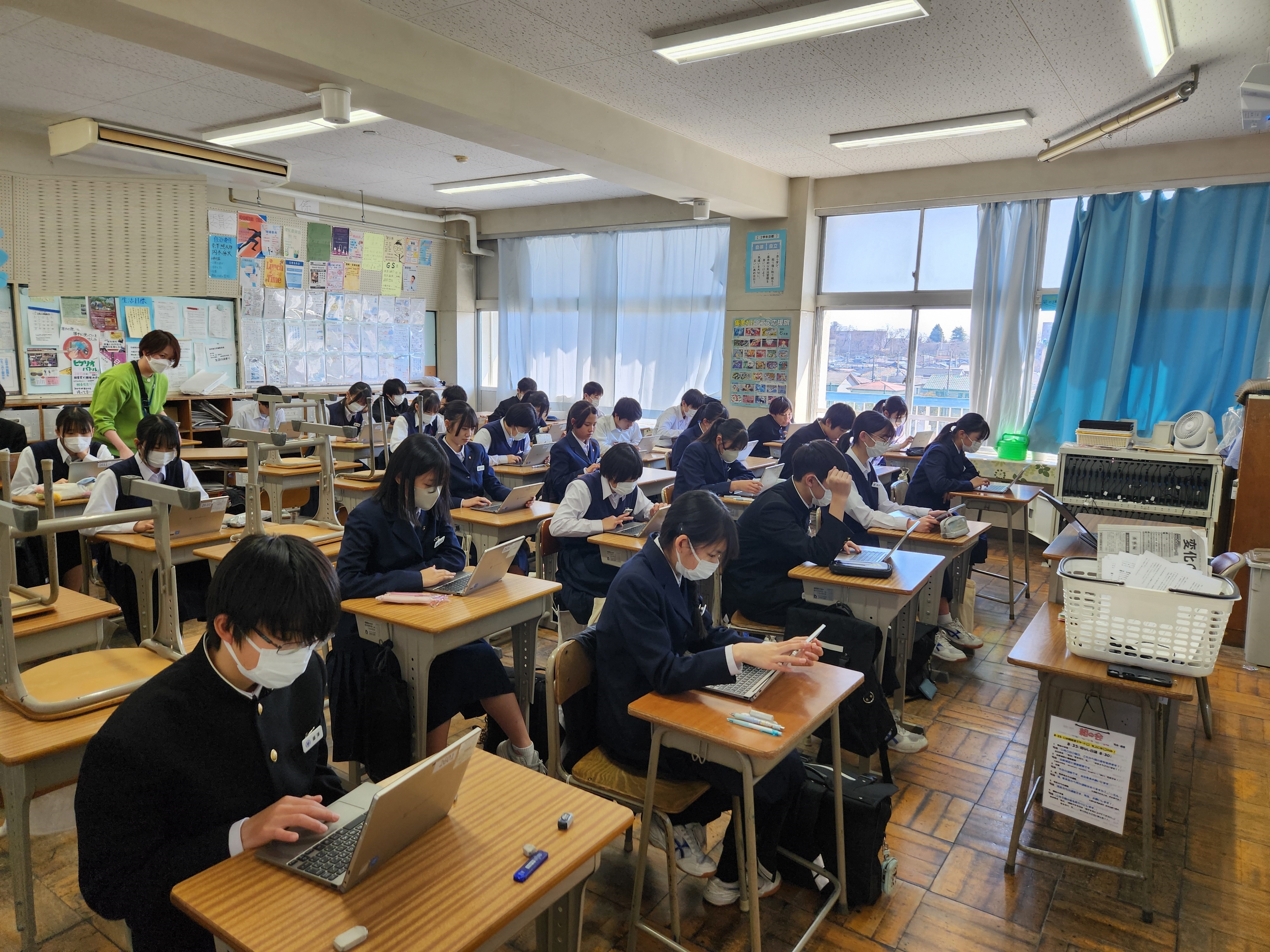

2年生は、4月に行われる文部科学省の「全国学力・学習状況調査」に向けた事前検証を行いました。同調査はオンラインで行われるため、その接続等がスムースに行えるかどうかのチェックが目的です。全国の中学3年生が一斉にこの調査を行い、現在の中学生の学習上における現状と課題が公表されます。それにしても、この結果で〇〇中学校は学力が高いとか低いとか、目安のように言われていますが、そもそもこの調査の目的はあくまで、今の中学生にどのような力が定着していて、これからさらにどのような力が求められているかを知ることです。結果だけでなく、まずは個々の学習習慣の見直しのきっかけにしてほしいと思っています。

「他者を知ることは知恵であり、自分自身を知ることは悟りである」老子(古代中国の哲学者)

2月26日(水)

今日は県公立高校入学者選抜試験が行われ、多くの3年生が受検会場に向かいました。登校した生徒たちも朝の学活のみで下校。どのクラスも数名の生徒しかおらず、心なしか寂しそうでした。しかし3月3年生248名全員が笑顔でこの学舎から巣立てるよう、頑張る仲間を最後までしっかり支え、応援していきましょう!

職員玄関の扉には、校務さんが「合格祈願」のだるまが描かれた絵馬をかけてくれました。ここにも3年生の心に寄り添う、優しい心遣いが垣間見られます。正門脇の桜の樹を見上げると、まだ硬くはありますが、つぼみが確実に膨らんでいました。希望の春は、もうすぐそこまで来ています!

「世界には、きみ以外には誰も歩むことのできない唯一の道がある。その道はどこに行き続くのか、と問うてはならない。ひたすら進め」ニーチェ(ドイツの哲学者)

2月25日(火)

2年生は、17日に行われた新制服に係る業者プレゼンの動画を視聴しました。2年生は卒業した次の年度からの新制服採用となりますが、「未来の大原中を創造する」という高い意識で、皆真剣な表情で動画に見入っていました。各社が考える「Made in Ohara」について理解してくれたでしょうか?

3年生は、いよいよ明日に迫った埼玉県公立高校学力検査に向けた前日注意をオンラインで受けていました。緊張した表情の生徒も余裕の表情をみせる生徒もいましたが、皆自分のもてる力を最大限発揮してきてほしいと思います。3年生の学年だよりにあったとおり、「受験は団体戦」です。皆の心を一つに、大原中の底力を見せつけてやりましょう!

「何かに挑戦したら確実に報われるのであれば、誰でも必ず挑戦するだろう。報われないかもしれないところで、同じ情熱、気力、モチベーションをもって継続しているのは非常に大変なことであり、私は、それこそが才能だと思っている」羽生善治(プロ棋士)

2月21日(金)

1年生でダンスの発表会が行われました。毎回思うのですが、本当に楽しそうです。踊っている生徒たちはもちろんですが、今日発表してくれたクラスは、観ている生徒たちが楽しそうに大きな声で声援を送っていたのが印象的でした。中には応援する側がスクラムを組んで、発表しているグループより目立っている生徒たちも!?やらされてやる勉強は苦痛ですが、自分から楽しんで創り出す「学び」は多くの発見があって、得られるものもきっと多いことでしょう。これからは、受け身的な学習ではなく、主体的に学び取っていく学習を目指していってほしいと思います。最後、私と教頭先生も生徒たちと一緒にダンスを踊りましたが、とても楽しい時間でした!

「今どきの若者は全くしょうがない。年長者に対して礼儀をしらぬ。道で会っても挨拶もしない、いったい日本はどうなるのだ、などと言われたものだ。 その若者がこうして年を取ったまでだ。だから、実年者は若者が何をしたか、などと言うな。何ができるか、とその可能性を発見してやってくれ」山本五十六(軍人)

2月20日(木)

6時間目、3年生が卒業記念としてグラウンド脇に「ミツバツツジ」の苗木を植樹しました。丁寧に穴を掘り、腐葉土を入れてからそっと苗木を植えていきます。この作業を一クラスずつ行い、一クラス一本ずつ、特別支援学級を含めて合計7本のミツバツツジが今日と明日で植えられる予定です。やがて大人になって大原中に戻ってきた時、苗木だった樹がどれだけ大きくなって美しい花を咲かせているか、非常に楽しみです。ミツバツツジの花言葉は「節制」「節度」「抑制のきいた生活」です。大人になった皆さんがこの場所で花を見上げる時、社会人として良識のある人物になってくれることを願っています。

「みんな、咲いた花を見るのは好きだけど、咲くまでの過程に興味がない。花が咲くには強い根があってこそ」小倉全由(高校野球指導者)

2月19日(水)

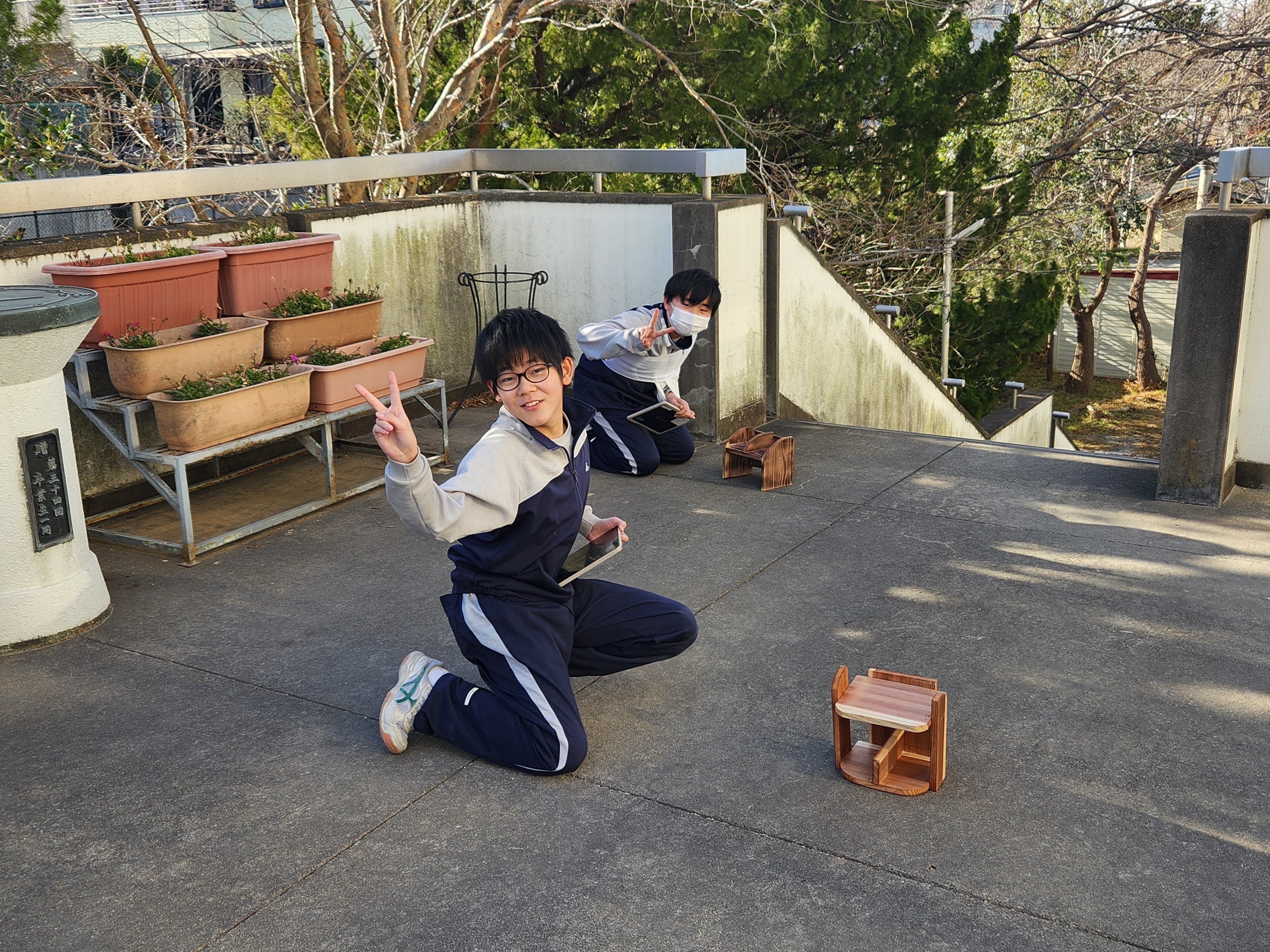

1年生は、技術科の授業で製作した木工製品を外に持ち出し、「ばえる」写真を撮影していました。本棚やCDラックを高く掲げたり、地面に置いて寝そべったりしながらああでもない、こうでもないとタブレットで撮影しています。世界に一つだけの自作製品をより美しく、より高級な物にみせようと努力している様子がとても微笑ましく感じられました。カタログやブログ等で自分の製品をより上質で高機能なものに見せるようPRできる資質は、インスタが普及した現代社会では、これまで以上に必要とされることでしょう。自慢の一枚が撮れたら、是非校長室まで見せにきてください!

「美しさは、あなたがあなたらしくいると決めた時に始まる」ココ・シャネル(フランスのファッションデザイナー、シャネル創業者)

2月18日(火)

昨日4社からプレゼンがあった、令和8年度採用予定の新制服のサンプルが、1階生徒玄関に展示されました。朝から多くの生徒が集まり、実際に触ったり試着したりしていました。「かわいい!」とか「軽い!」といった声が廊下中に響いています。今の制服はデザインも機能も大変進化していて、本当に驚かされます。是非多くの生徒に新制服を体感してもらいたいと思います。

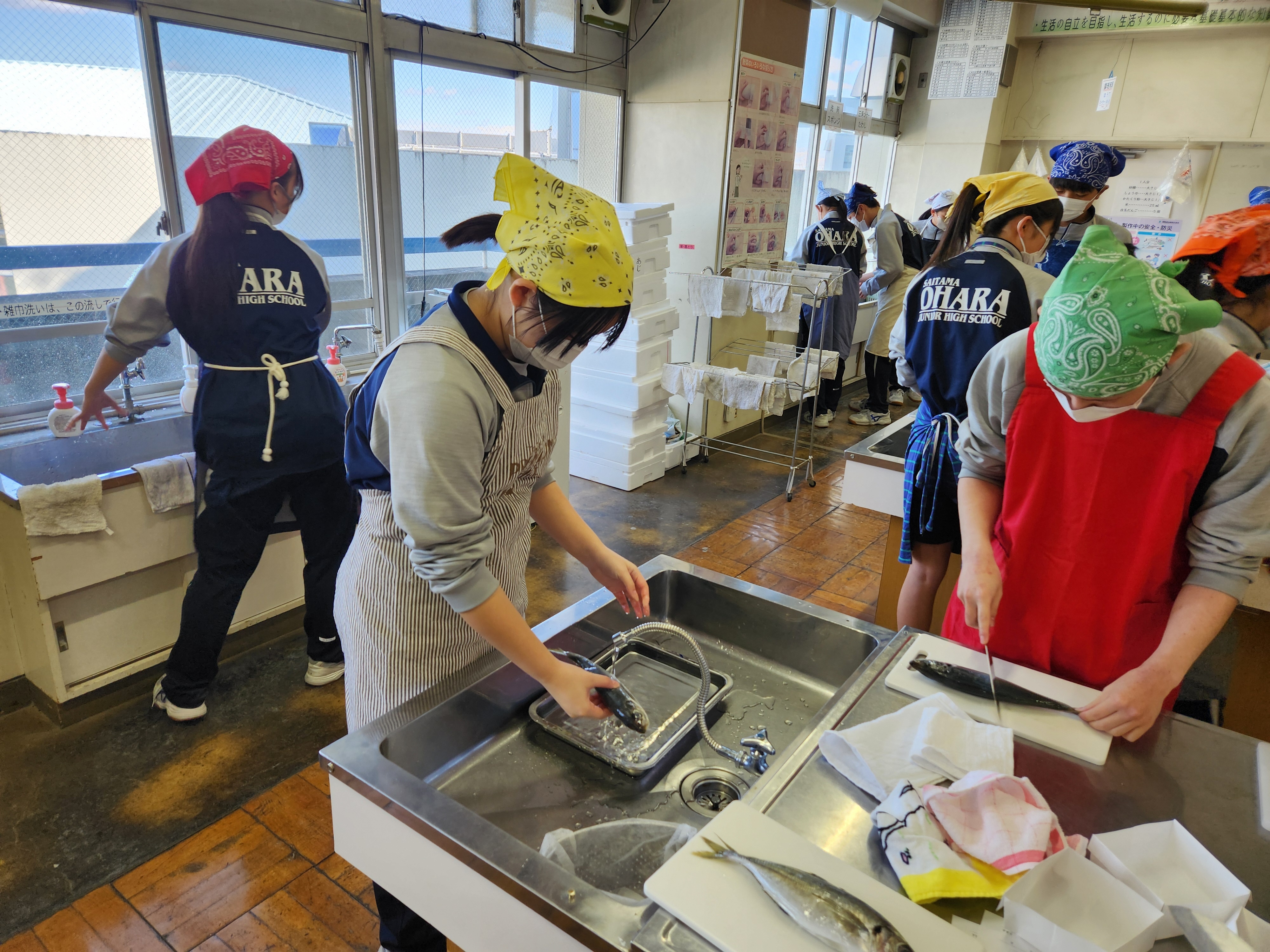

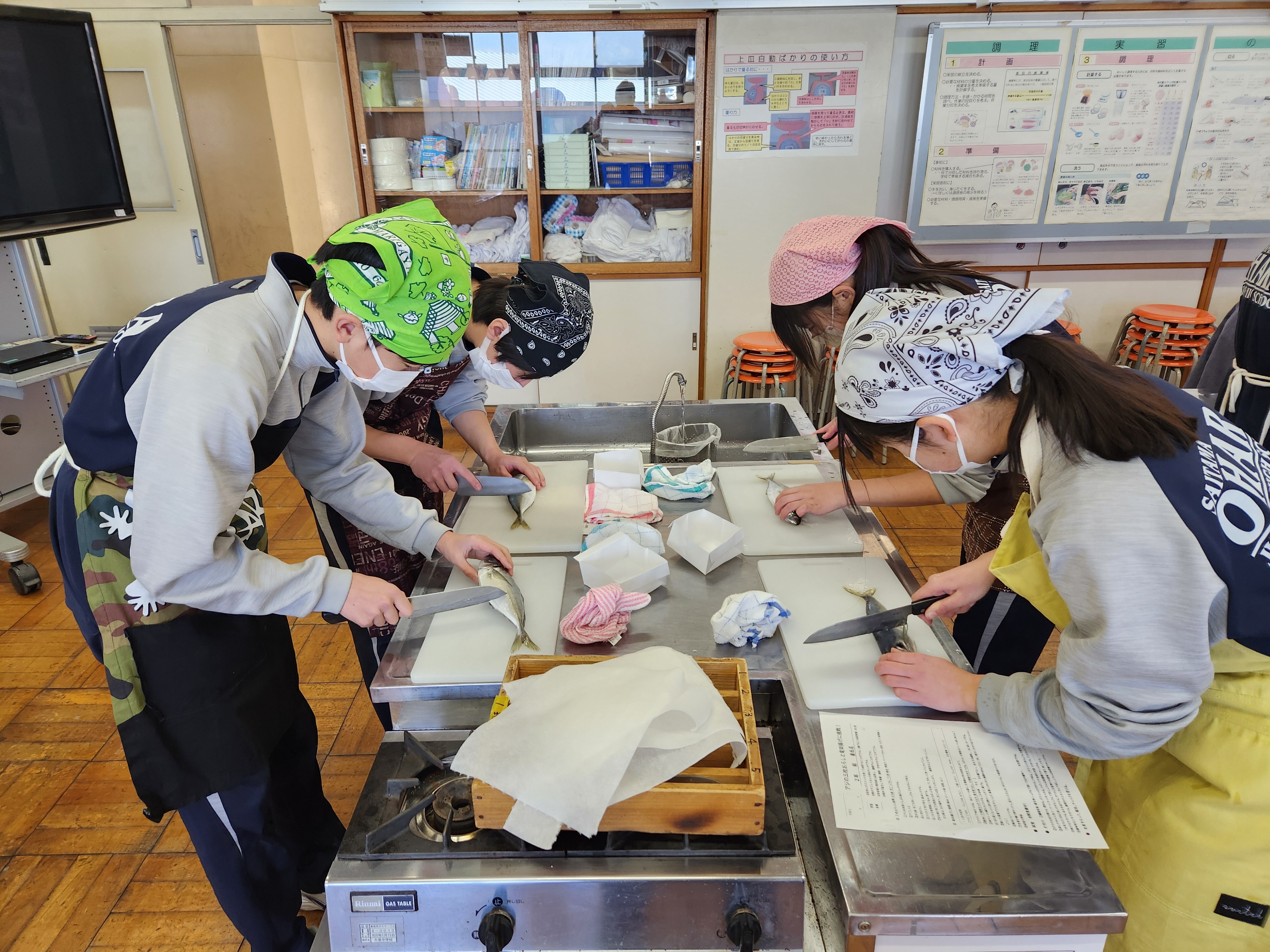

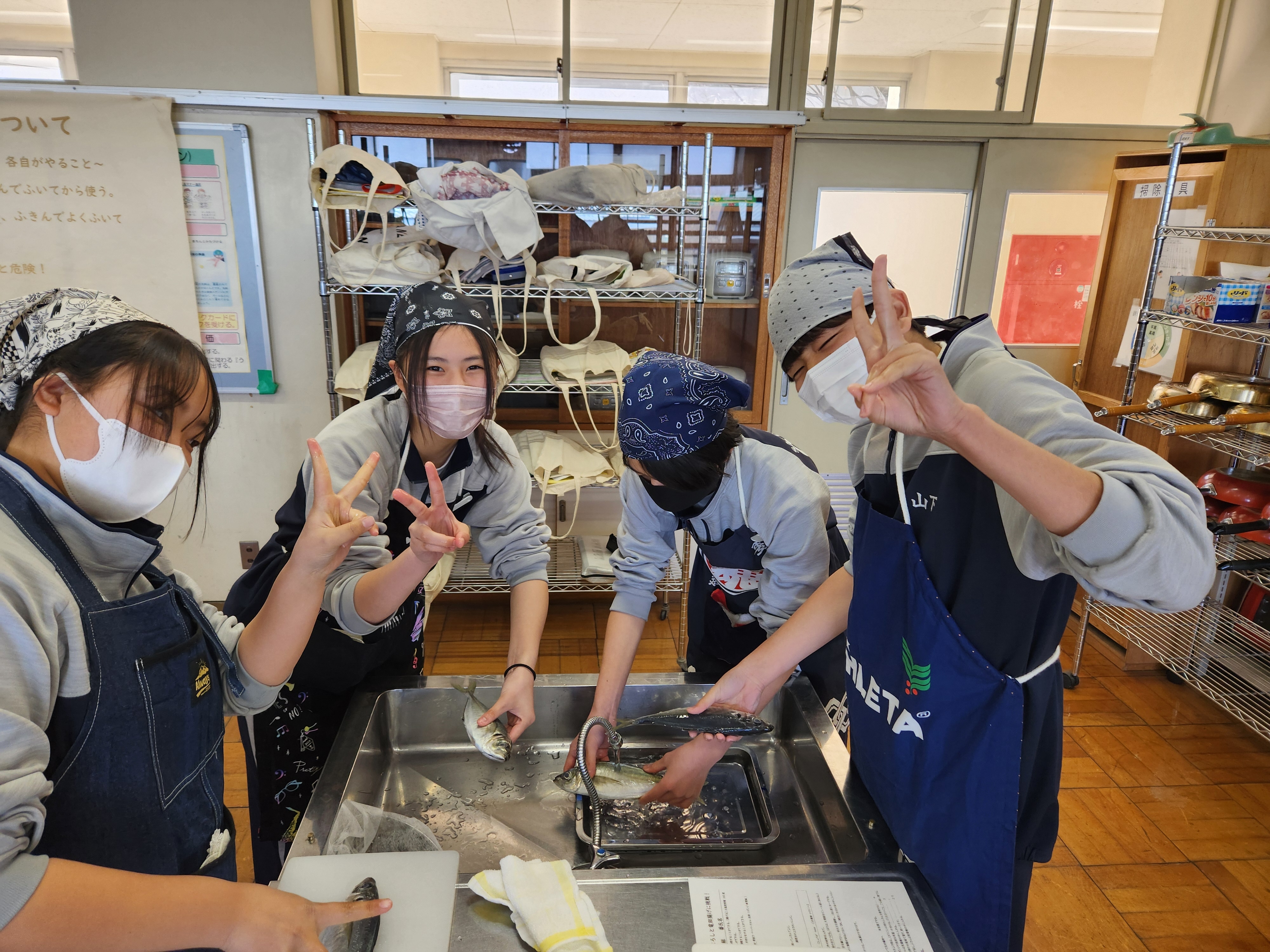

2年生は家庭科の授業で、アジの竜田揚げを調理していました。先生に教わりながら魚の鱗を落とし、3枚に下ろしています。皆おっかなびっくり包丁を入れていて、見ている方がヒヤヒヤさせられます。しかし、美味しいものをいただくために、どれだけ手間がかかっているのか知ることは実に大切なことです。きっと今日の「いただきます」の声は、いつも以上に心がこもっていたことでしょう!

「食器を作るには、食を知らなければならず、食を知るには料理の仕方を知らなければならない」北大路魯山人(陶芸家、料理家)

2月17日(月)

学校運営協議会が記載され、地域の代表の方から学校運営について様々なご意見をいただきました。今年度は地域の行事にたくさんの生徒が参加し、今まで以上に連携を図ることができました。本日いただいたご意見を基に、来年度も大原中学校は、「地域を支える学校」となるよう、たくさんの取組を行っていきたいと思います。

学校運営協議会の中で、令和8年度から採用される新制服について4社の方からプレゼンが行われました。未来創造プロジェクトで生徒たちから出されたコンセプト「Made in Ohara」を各社が独自の視点で具現化していただき、大変興味深い内容でした。今回の制服見本は、明日から生徒玄関に展示されます。生徒の皆さんは、デザインだけでなく、各社がどのような意図で制服を提案してくださったのか、じっくり見比べてください!

「建設されたものは、それが建設された後にしか愛することができないが、創造されたものは、それが存在する前に愛される」チャールズ・ディケンズ(イギリスの作家)

2月16日(日)

バスケットボールの冬季大会がサイデン化学アリーナで行われ第1試合に男子、第2試合に女子が出場しました。男子は第1ピリオドから粘り強いディフェンスと的確なシュートで得点を重ね、有利に試合を運び、一度も追いつかれることなく見事な勝利!女子は序盤から相手にリードを奪われる苦しい展開となりましたが、持ち前の粘り強さで諦めることなくくらいつき、第4ピリオドには怒涛の追い上げをみせました。どちらも次につながる、内容の濃い試合でした。また男子の試合を女子が、女子の試合を男子が大声で応援する場面もみられ、大原中の絆の強さを感じることもできました。今後の更なる飛躍に期待します!

「後悔もするし弱音も吐く、それでも必ず前を向く」田伏勇太(日本人初のNBA選手)

2月15日(土)

土曜チャレンジスクールが行われました。今年度最後の期末試験まで残り10日あまり。有終の美を飾るべく、参加した生徒たちは皆必死な表情で課題に取り組み、サポーターの方たちの助言にも熱心に耳を傾けていました。このような地域の方たちによるサポートは、生徒たちにとっても励みとなっているようです。大原中学校では年間35回以上チャレンジスクールが開催されていますが、毎回多くの生徒が参加していて感心させられます。まだ参加したことがないという人も是非一度参加して、いつもとは違った学習環境を味わってみてください。きっと新しい発見があることでしょう!

「偉大な発見や改革には常に多くの人の知性による協力が不可欠である」グラハム・ベル(スコットランドの科学者、電話を発明)

2月14日(金)

昨日の強風が嘘のように穏やかな青空が広がった中、3年生は総合的な学習の時間を使ってブーメランを製作し、校庭で飛ばしました。緻密に大きさや長さを計算し、遠くへ飛ばし、尚且つ自分の手元に戻ってくるように工夫されています。うまく飛ばなかった生徒たちも仲間同士で相談し、どうすればより遠くへ飛ばせるか真剣に話し合っています。青空高く飛び立ったブーメランに生徒たちの黄色い歓声が飛び交います。県公立高校の入試まであと12日。受験のプレッシャーを一時忘れて仲間たちと一つのことに熱中していました。皆さんの夢が今日飛ばしたブーメランのように、青空の向こうまで舞い上がってほしいと思います!

「いつでも大空が、自然の果てしないものが私をひきつけ、喜びをもってながめる機会を私に与えてくれる」ポール・セザンヌ(フランスの画家)

2月13日(木)

2年生が音楽の授業で挑戦しているクラシックギター、だいぶ慣れた手つきになってきました。今日はペアで音を聴かせ合っていましたが、皆とても上手になりました。この後そろって「カントリーロード」を演奏するそうです。きっと立派な演奏ができることでしょう。中学生というのは、本当にスポンジのような吸収力でどんなことも力に変えてしまうのですね!今更ながら生徒たちの伸びしろの大きさに感動を覚えました。

昼休み、昨日ダンスの発表を行った生徒が校長室に、「昨日はありがとうございました!」とメッセージカードを届けに来てくれました。こちらこそありがとうです、素晴らしいダンスを見せてもらって!生徒たちの何気ない行動に感動したり感謝したり、心が目まぐるしく揺さぶられた一日でした!

「笑顔は1ドルの手元もいらないが、100万ドルの価値を生み出す」デール・カーネギー(アメリカの作家)

2月12日(水)

2年生が創作ダンスの発表を行いました。息がぴったりなのはもちろんですが、全員が楽しそうな表情で踊る姿に、こちらまでウキウキした気分にさせられました。気が付くと、一緒に見ていた教員も生徒に混じって華麗なステップを踏んでいるではありませんか(笑)!生徒と教員がこうして心を通い合わせる光景、見ていて本当に微笑ましいです。楽しい時間をありがとう!

中学生に絵本の楽しさと奥深さを学んでもらおうと、NHKEテレの「がんこちゃん」で有名な武田美穂さんのコーナーを設置したところ、武田さんごご本人から色紙と絵本の魅力について語られたお手紙、武田さんがお薦めする絵本を送ってくださいました。これには生徒たちも大興奮な様子でした。生徒の皆さん、是非学校図書館へ来て絵本の世界に浸ってください!

「『絵本』は一枚の絵を鑑賞するのとくらべると、映画やアニメに近い。次々と繰り広げられる『絵』と『物語』の世界…。ちょっとだけ違うのは、映画やアニメはあたえられた時間のなかで、展開を享受するスタイルだけれど、絵本は、じぶんでめくって楽しむものだということです。好きな速さ、好きなタイミングでめくって、おのおのの時間で楽しんでください。そして、『もの』としての絵本、手触りや重さ、表紙や背表紙、見返しの紙の質感などの『つくり』も楽しんでくださいね」武田美穂(絵本作家)

2月10日(月)

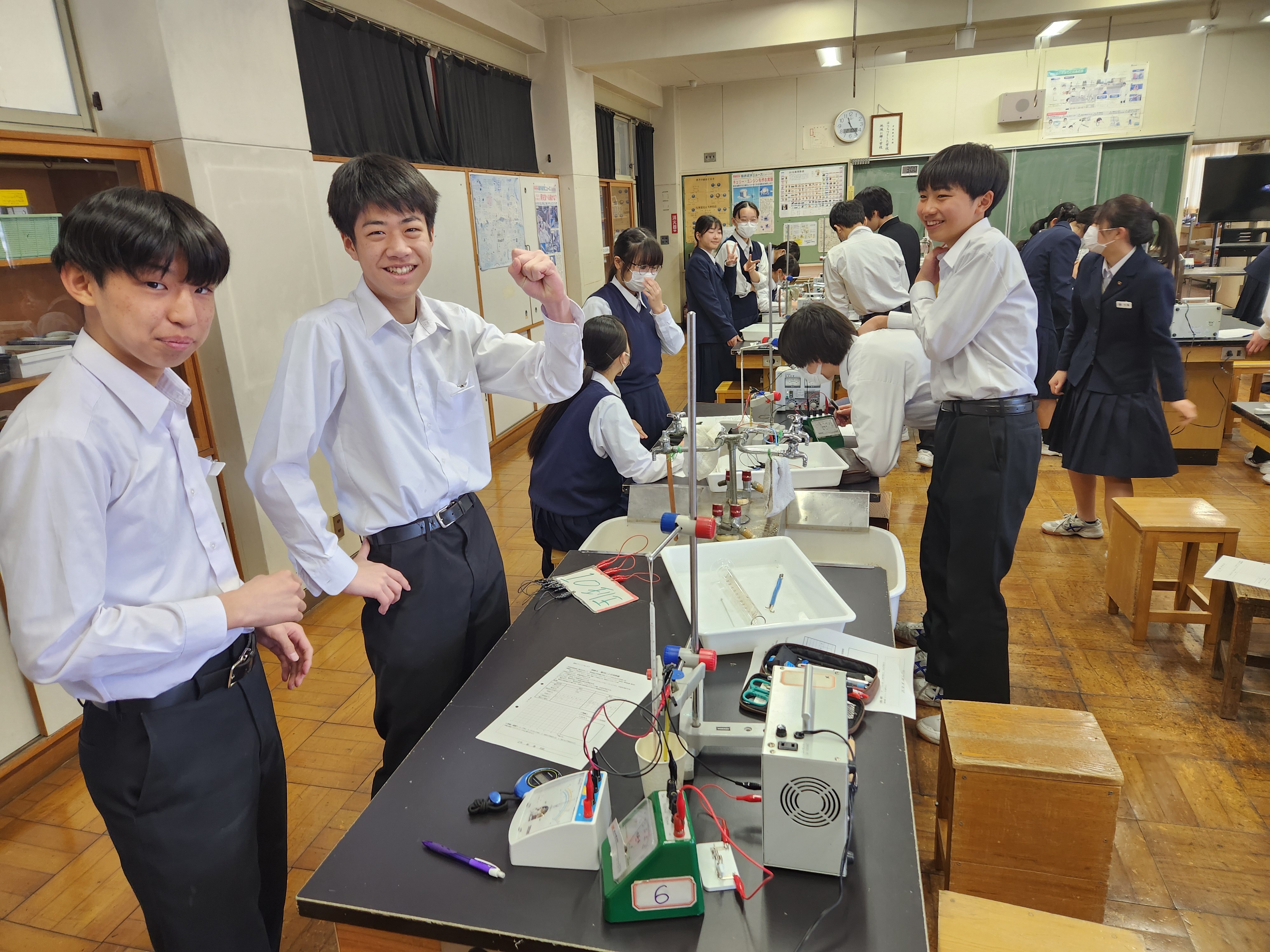

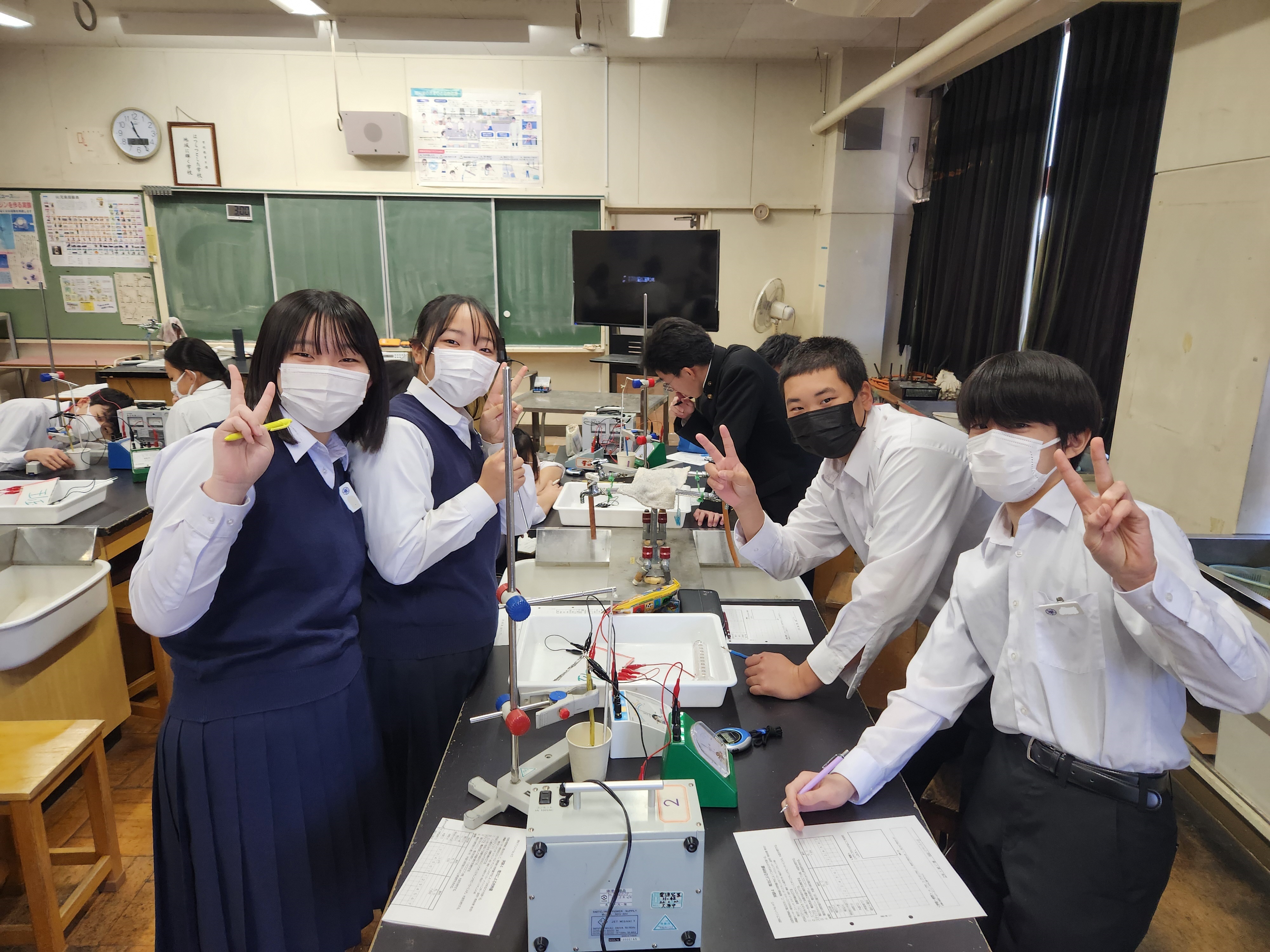

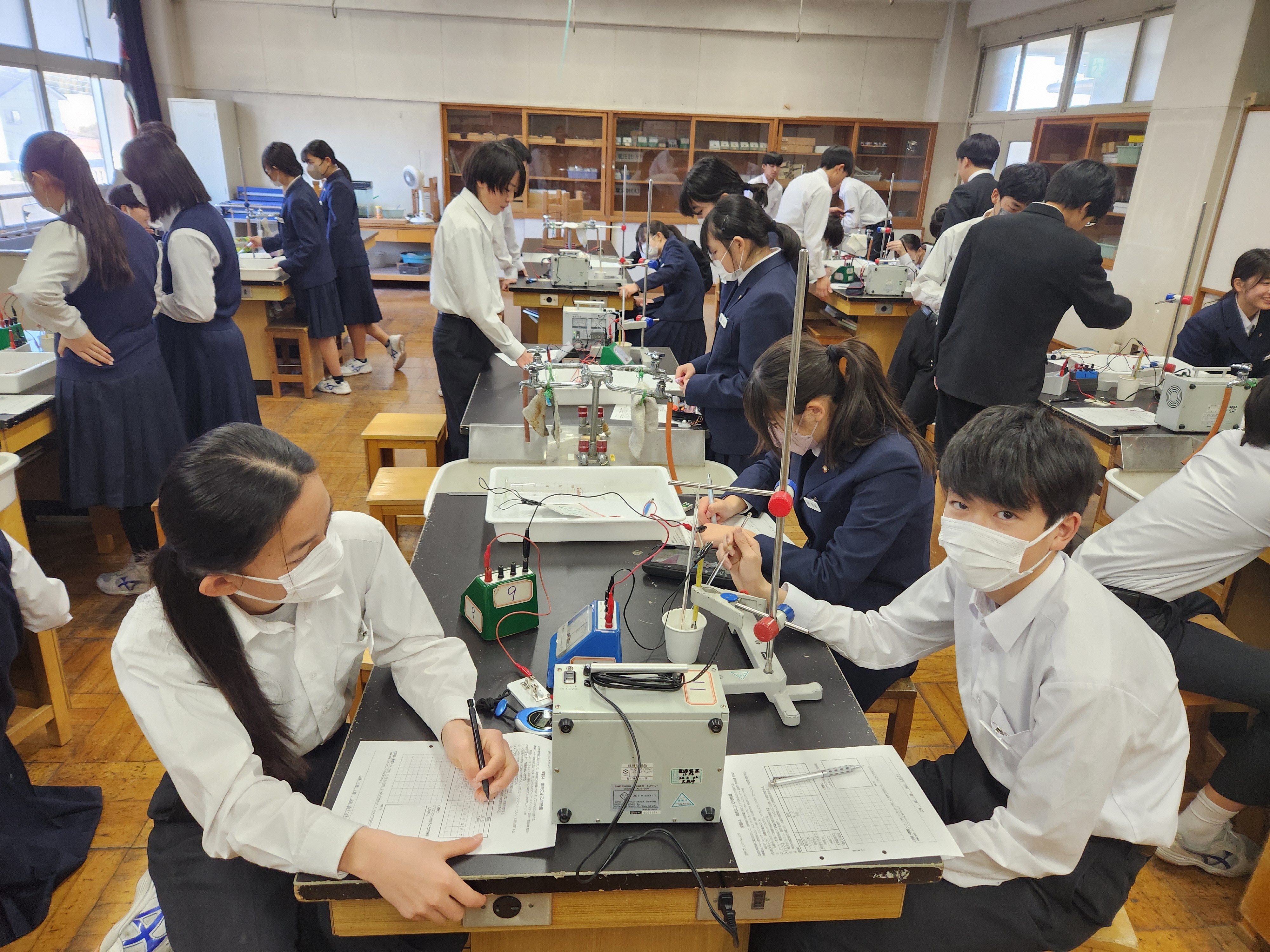

2年生理科の授業では、電流で水を温める実験を行っていました。電源装置やコイルなど難しい実験器具が並んでいますが、慎重に電圧を上げながら、その数値を計測していました。そんな生徒たちの間を回っていくと、「校長先生、この写真『Today』に上げてください!」とまさかのリクエスト!最近、「大原中Today」を見てくれている生徒が多くて、とてもやりがいを感じています。大原中の生徒たちは、街で会っても、向こうから「こんにちは!」と元気に挨拶してくれます。こちらも生徒に負けないように「こんにちは!」と返事を返す、それだけのことですが、本当に幸せな気持ちになります。皆さんの日常での、さりげない言葉がけや挨拶が、実はたくさんの人を幸せな気持ちにしているのですよ!

「『ありがとう』というのはタダなのにみんなを幸せにしてしまうでよ。すごい言葉よねぇ」竹田和平(実業家、竹田製菓創業者)

2月7日(金)

浦和区小・中学校特別支援学級作品展が今日からうらわ美術館で開催されています。本校からも、生徒が製作した切り絵や造形作品、絵画や書初めが展示されています。大きな美術館の一角をお借りして、まるで現代アートの巨匠の作品のようです。今日の日中、特別支援学級の生徒たちも実際に見学させていただきましたが、きっと嬉しかったことでしょう。自分の作品がきらびやかに展示されているところを見て、自信をもってくれればと思います。作品展は9日の日曜日まで開催されています。他校の生徒たちの作品も皆力作ぞろいで感動させられるものばかりです。是非多くの方に足を運んでいただければと思います。

「勉強するから、何をしたいか分かる。勉強しないから、何をしたいか分からない」ビートたけし(タレント)

2月6日(木)

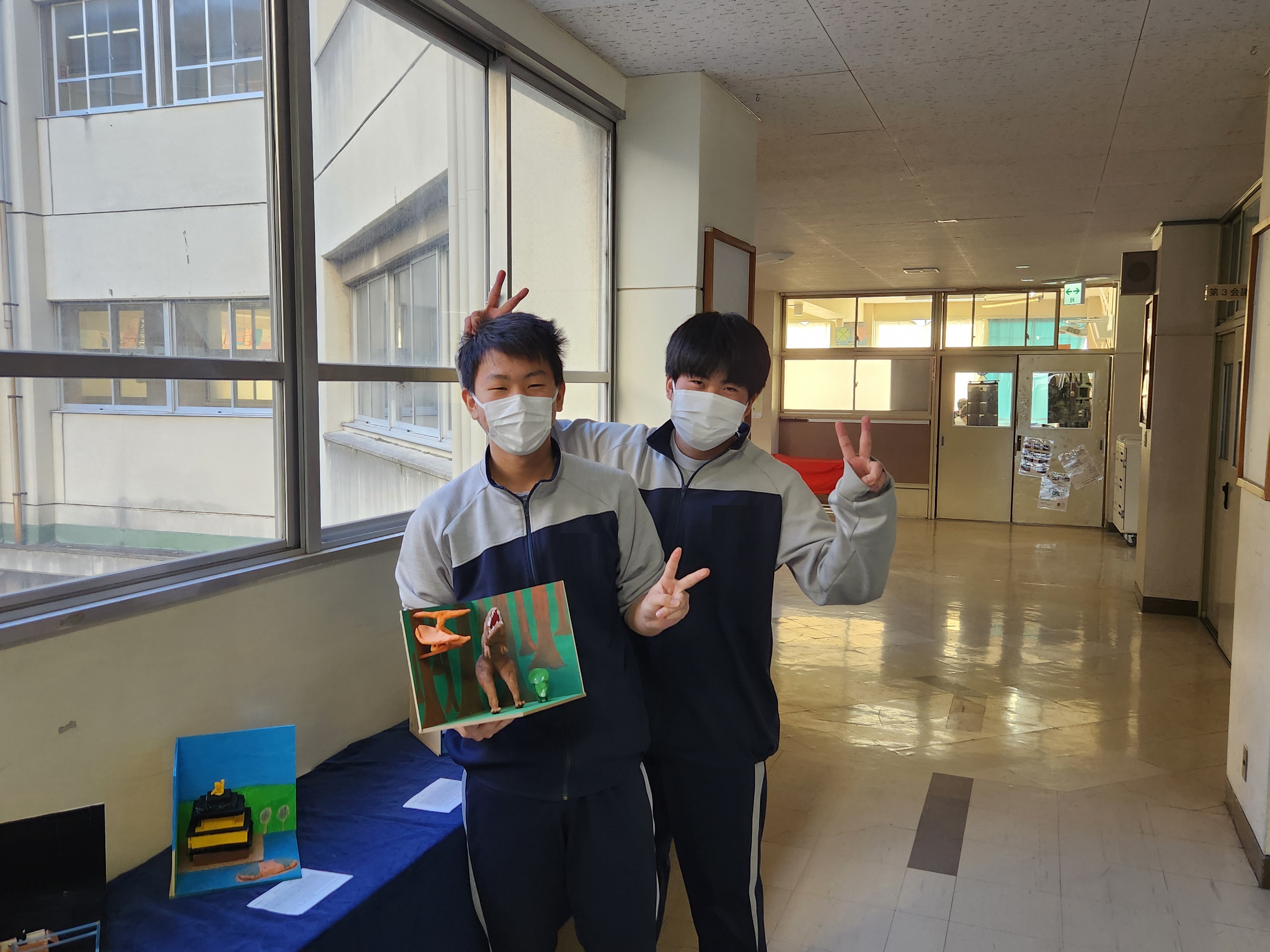

3年生が美術の授業で製作した造形作品を2階フロアに展示していました。紙粘土を使った箱庭ですが、神社やサッカー場、宇宙空間やお花屋さんなどどれも個性的でとてもユニークな仕上がりとなっていました。中には空想の世界を表現した作品もあり、どれもじっくり見入ってしまうものばかりです。子どもの発想力の広がりと奥深さにはいつも驚かされます。「空想の世界は宇宙空間より広い」と誰かが言っていましたが、その無限の空想世界の一部を取り出してこのように表現してみるのは、とても面白いことですよね。これからもたくさんの想像をして、自由な発想で表現をしてみてください。保護者の方も学校へお越しの際には、是非ご覧ください!

「最初は、裏付けのない自信と夢しかないんですよ」上田晋也(タレント)

2月5日(水)

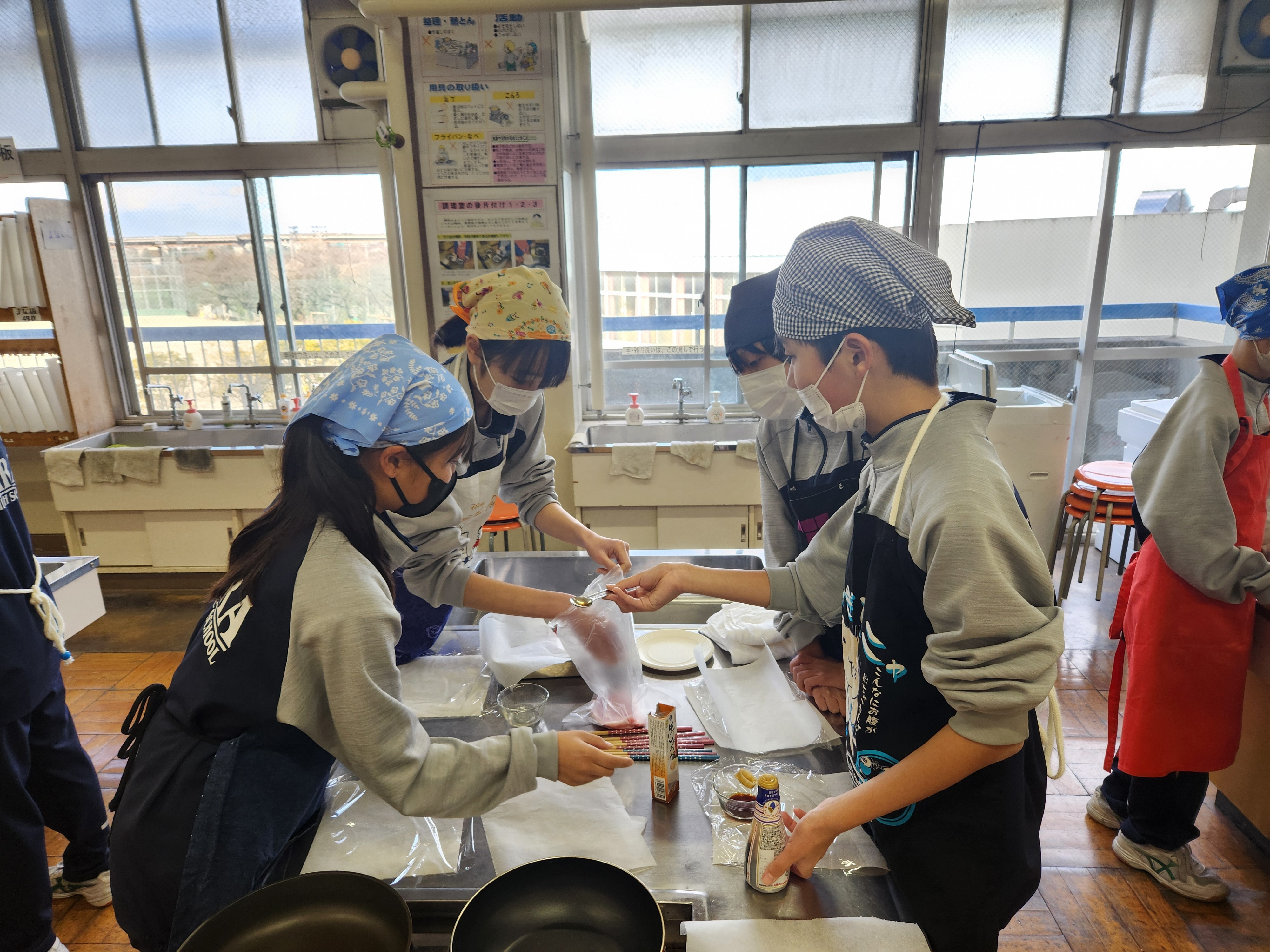

1年生が調理実習で生姜焼きを作っていました。キッチンペーパーで脂分を取り除いて、火加減を確認して、非常に手際よく協力して作業を行っていました。私が中学生の時、男子は家庭科の授業がありませんでした。「男子は技術科だけ、女子は家庭科だけ」が当たり前だったため、自分は恥ずかしながら、未だにボタン付けさえできません。「男だから~」「女だから~」という固定概念の中で育ってきた世代からすると、こうして男女分け隔てなく同じことを学ぶことは非常に大切なことに思えます。それだけ人生の幅も広がるから。「今までがこうだったから」という前例踏襲ではなく、新しい可能性を積極的に求めていってほしいものです。

「一生懸命頑張っていれば、時間がかかるかもしれないけど、きっと誰かが見ていてこれるから」出川哲朗(タレント)

2月4日(火)

3年生は音楽の授業で「旅立ちの日に」の練習を始めました。「♪白い光の中に 山なみは萌えて~」という歌声が聞こえてくると、ああもうそんな季節なんだなと、感傷的な気持ちになります。この1年間、3年生の皆さんにはたくさんのよいところを見せてもらいました。最後、感動的な旅立ちができることを祈っています。

1年生は、グローバル・スタディのパフォーマンステストを行っていました。イラストに描かれている内容について英語で説明し、それについてALTの先生が質問しています。英語だけでなく、身振り手振りといったジェスチャーを交えて、一生懸命理解してもらおうと頑張っていました。これからの国際社会を力強く切り拓いていってください!

「遅刻するのが嫌なんだ。遅刻したら『すいません』って言わないといけないだろ。一日の始まりがすいませんから始まりたくないんだよ」志村けん(タレント)

2月3日(月)

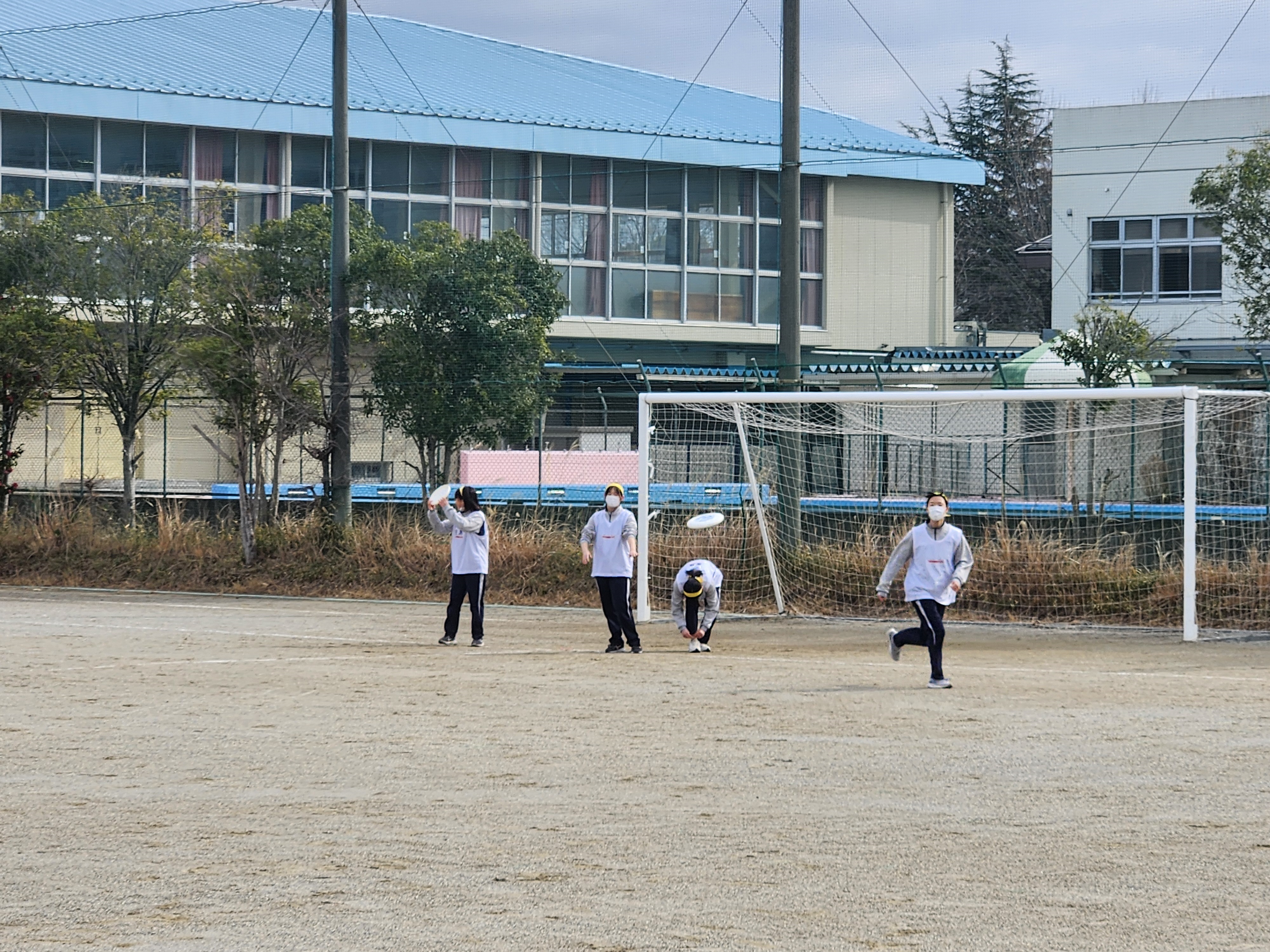

3年生は体育の授業で、「アルティメイト」という新しいスポーツに挑戦しています。これは、フリスビーを使って相手の陣地に攻め込む、バスケットボールとアメリカンフットボールを合わせたような競技です。フリスビーをなかなか思い通りに投げられず、あちらこちらで大声が挙がっていました。フリスビーを投げる角度や向きによってゲームの展開が全く変わってしまうため、見ている以上に難しそうです。しかし、こうして新しいことに挑戦していく中で自分自身の新たな可能性を見つけられることもあるのでしょう。これからも生徒の皆さんは「未知への挑戦」の連続でしょうが、何事にも積極的に立ち向かっていってほしいと願います。

「未来なんて見えないが、明日の準備くらいはできる」有吉弘行(タレント)

2月2日(日)

舘岩自然の教室2日目。バスのトラブルで出発が遅れ、スキー実習も少し短くなってしまいました。しかし天候にも恵まれ、生徒たちは皆元気よくゲレンデを滑降しています。スキーの技術もみるみるうちに上達し、インストラクターの先生たちを驚かせていました。昼食は会津名物の「ソースかつ丼」が人気のようで、実習班ごとに楽しそうに食事をしていました。小さなアクシデントやトラブルはたくさん起きていますが、仲間同士助け合って上手に対応できているのもさすがです。学校に戻ってから、学校の中心として更に大原中学校を盛り上げてくれることを期待しています。自然の教室も後1日、たくさんの思い出をお土産にさいたま市に帰ってきてください!

「一瞬でもこの絶景をみて、心のうちがわくわくする人間と、そうでない人間とは違う」坂本龍馬(江戸末期の志士)

2月1日(土)

2年生が舘岩自然の教室に出発しました。まだ夜も明けきらない6時40分に集合、学校内で出発式をおこないました。凍てつくような寒さでしたが、生徒たちはこれから始まる「冒険」の思いをはせ、元気一杯な様子でバスに乗り込みました。

たかつえスキー場の天気は快晴!絶好のコンディションで一日目のスキー講習がスタートしました。はじめてスキーに挑戦する生徒も多く、最初はおっかなびっくりな様子でスキー板をはめていたようですが、早くもスキーのtの楽しさを覚え、高い場所で滑走した生徒もいるようです。挑戦と魅惑の3日間、どんな思い出を創ってくるのでしょうか?

「思い出だけ持って帰り、足跡だけ残していこう」チーフ・シアトル(ネイティブアメリカンの酋長)

1月

1月31日(金)

2年生は明日から「舘岩自然の教室」が始まります。6時間目、その前日集会が行われました。集会では、実行委員が手作りした自然の教室の横断幕が掲げられました。今年の自然の教室のスローガンは、「大滑闘~あなたと雪の頂上~」。後24時間後には、皆白銀のゲレンデにいるのですね…。実行委員の生徒や引率の先生から、安全にスキー実習が行えるための注意事項が伝えられましたが、一人でも勝手な行動をすると、全体が予想外のアクシデントに巻き込まれてしまいます。仲間のことを思いやり、自分が今何をすべきかをしっかりと意識し、最高の思い出を作ってきてください!一回り成長した皆さんからたくさんの思い出話を聞けることを楽しみにしています。

「冬がこんなに美しいなんてしらなかった」アナ(「アナと雪の女王」)

1月30日(木)

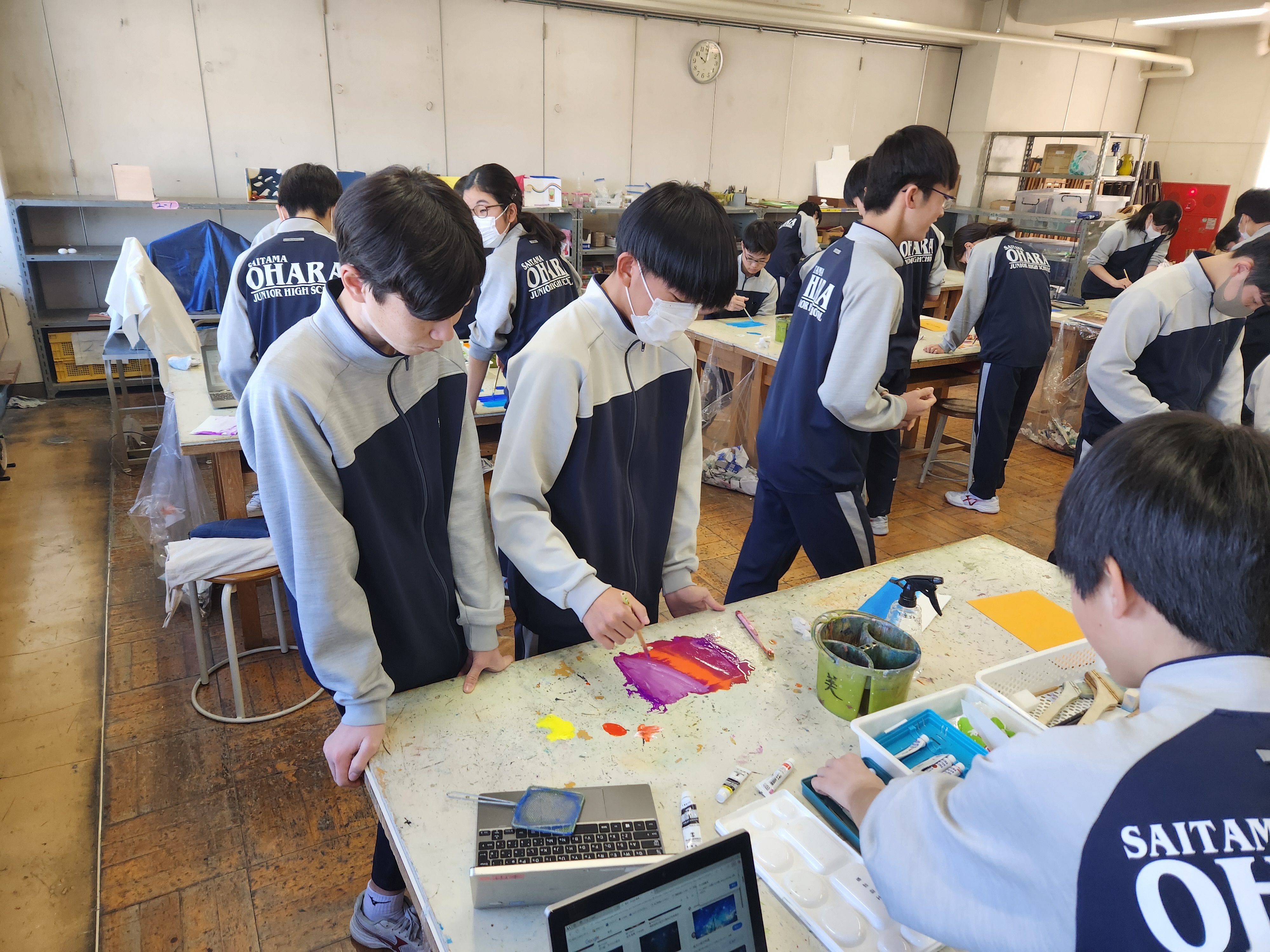

3年生は美術の授業で「空」をデザインしていました。これまでに学習した様々なデザイン技法や新たにアニメーターのテクニックなども駆使して、色鮮やかな空が描かれています。朝焼けで赤く染まった空やどこまでも突き抜けそうなスカイブルー、日没前のエンジと紫色が混じった幻想的な空など、生徒たちがイメージする空には、本当に色々なバリエーションがあるものだと感心させられました。スマホが普及して下を向いている人が多いですが、たまには外に出て、でっかい空を見上げてみませんか?その日その時で微妙に色を変える空を見て心をリフレッシュしましょう!ちなみに今日は真っ青な空の下に富士山がくっきり見えていました。

「これはいける、という知恵は、ある天気のいい日に何の前触れもなく空から降ってわくものだと思っておけば間違いない」スティーブン・キング(アメリカの作家)

1月29日(水)

2時間目は全校一斉に道徳の授業が行われました。大原中学校では、全ての教員がローテーションでクラスを回るため、毎週、違ったスタイルの道徳の授業が行われています。今日1年生のあるクラスの前を通りかかると、クラスの中から、「校長先生、ちょっと来てください!」。中では生徒たちが、自分の都合と友人の事情が食い違った場合、「自分」と「友人」のどちらを優先させるかで、喧々囂々の議論が交わされていました。このクラスでは、「友人を優先させる」という意見が圧倒的多数を占めていましたが、「自分を優先させる」という意見も納得のできるもんでした。「特別な教科道徳」は、答えを出す教科ではありません。各自がその時その場で、正しいと判断できるプロセスを学ぶ時間です。自分がなぜそう思ったのかという根拠を大切にしてください!

「自由を大切にし、自律的に判断し、責任のある行動をすること」福沢諭吉(明治期の思想家、教育者)

1月28日(火)

今日は3月上旬の暖かさとなりました。放課後の部活動をのぞくと、いつも以上に元気な声で活動している生徒たちの姿が目に入りました。生徒たちから元気よく手を振ってもらうと、さらに身も心も温かく感じられます。寒い寒いと思っていましたが、土曜日から2月。暦の上ではもう春なんですね。言われてみれば、いつの間にか日も長くなり、空にも春の気配が感じられるようになりました。2年生は、その土曜日から舘岩自然の教室が始まります。今日の舘岩がある南会津地方の最低気温はー6℃。天気は雪。積雪90cm。さいたま市では体験できないことがたくさんありそうです。今からしっかりと体調を整え、存分に雪国を味わってきてほしいものです。

「子どもっていうのは可能性の生き物なんですよ。たくさんの選択肢を毎日持っているんです」宮崎駿(アニメーション作家)

1月27日(月)

3年生は今日から三者面談のため、給食を食べて下校となります。私立入試も中心日を過ぎ、早くも進路が決まった生徒がちらほらと出てきました。校長室に「進路決まりました!」と報告に来る生徒の笑顔を見て、自分のことのように嬉しく感じます。全員の進路が思い通りに決まってくれたらいいなと思います。

今日の給食のメインディッシュは開化丼でした。ふわふわトロトロの卵と豚肉の相性が抜群でした。3年生は給食を食べられるのも後わずか。おかわりじゃんけんの大きな声が廊下まで響いています。「給食、もう食べられないのか~」と残念そうな表情をした生徒の気持ち、よく分かります。給食ってなんだかんだで学生生活の思い出の結構真ん中にあるんですものね!

「日常は同じような繰り返しに見えるかもしれないが、生きているということは、毎日初めての一瞬を積み重ねること」龍村仁(映画監督)

1月24日(金)

1年生で「夢工房未来くる先生講演会」が行われました。これはさいたま市の事業で、社会の第一線で活躍する方を講師にお招きし、中学生たちに将来への具体的な目標をもつことの素晴らしさについて語っていただく取組です。今年度は芝浦工業大学の中口毅博名誉教授をお招きし、「SDG’s」を中心にし、今後持続可能な職業とはどのようなものかについてお話をしていただきました。最初に体育館で先生から今地球をとりまく環境の現実についてご講話をいただき、その後は各教室で「これから必要とさせる職業」について考えました。先生もオンラインでご助言をくださいました。2035年までに日本中の全労働人口の49%がAIやロボット等に置き換わると予測されています。これからは、今まで経験したことのないような社会的変化が起こることでしょう。そうした中で「持続可能」な未来を創造することの必要性はますます高まっていくと思われます。未来を担う大原中生の活躍に期待しています!

「日本の歴史や文化を理解し、世界の人々に向かって『日本はこういう国です』と胸を張って言える人こそが、日本と世界をつなぐ架け橋になれると思うのです」明石康(国連事務総長特別代表)

1月23日(木)

2年生と1年生が体育の授業で、創作ダンスの発表会を行いました。生徒たちが校長室まで、「校長先生、見に来てください」と招待状を持ってきてくれました。これはいかない訳にはいかないと、すっ飛んでいったところ、どのグループもキレッキレのダンスを披露してくれました。踊りのキレだけではなく、皆楽しそうな表情で踊っていて素晴らしかったです。せっかく声をかけてもらったのに、会議のため見にいけなかったクラスの生徒の皆さん、本当にごめんなさい!

午後、横浜国立大学の教授と大分県、熊本県の教育委員会の先生たちが本校のグローバル・スタディの授業の視察にいらっしゃいました。1年生の授業を見学し、生徒たちが積極的に英語でコミュニケーションをとっている姿に「授業で付けたい力のレベルが高い」と驚いていらっしゃいました。

1年生の国語の授業では、世界遺産について生徒たちが調べた内容を発表していました。「話したい」内容を効果的な言葉で伝え、聞き手の関心を惹く話し方について学んでいました。

このように大原中学校では、日頃からそれぞれの思いを適切な表現で相手に伝えられるよう、学校生活全体で取り組んでいます!

「雑談だからといって雑に扱うことなかれ。会話はいつも真剣勝負。相手の距離をちょっと縮める千載一遇のチャンス」梶原しげる(アナウンサー)

1月22日(水)

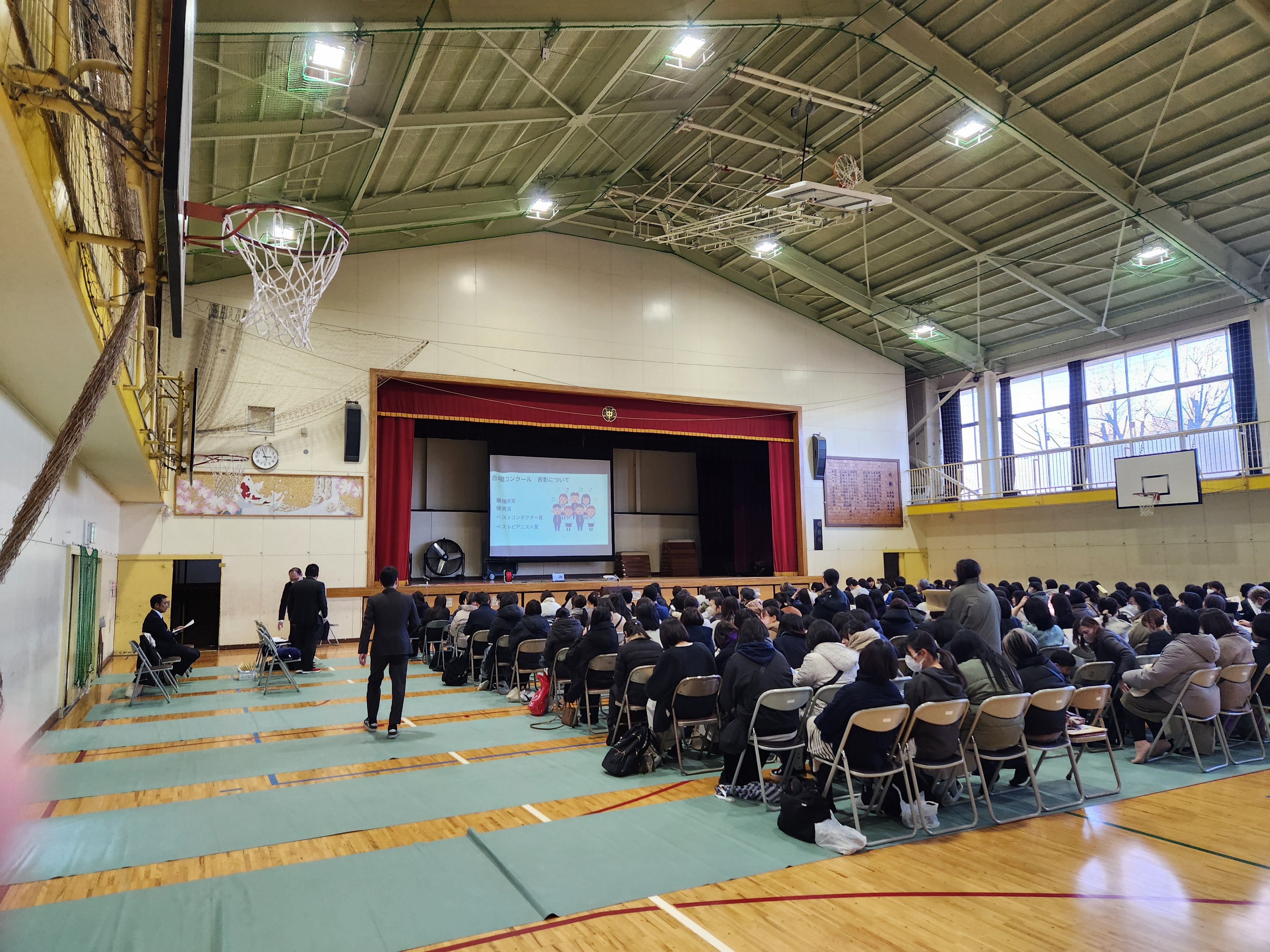

新入生保護者会が開催され、来年度入学する新1年生の保護者が来校されました。来年度から大原中学校は大きく変わります。その丁度過渡期に入学する新1年生。たくさんの出逢いと経験をとおし、新しい大原中学校を創造してほしいと思います。生徒一人ひとりが学校の中心となる意識をもって入学してください。4月が楽しみです!

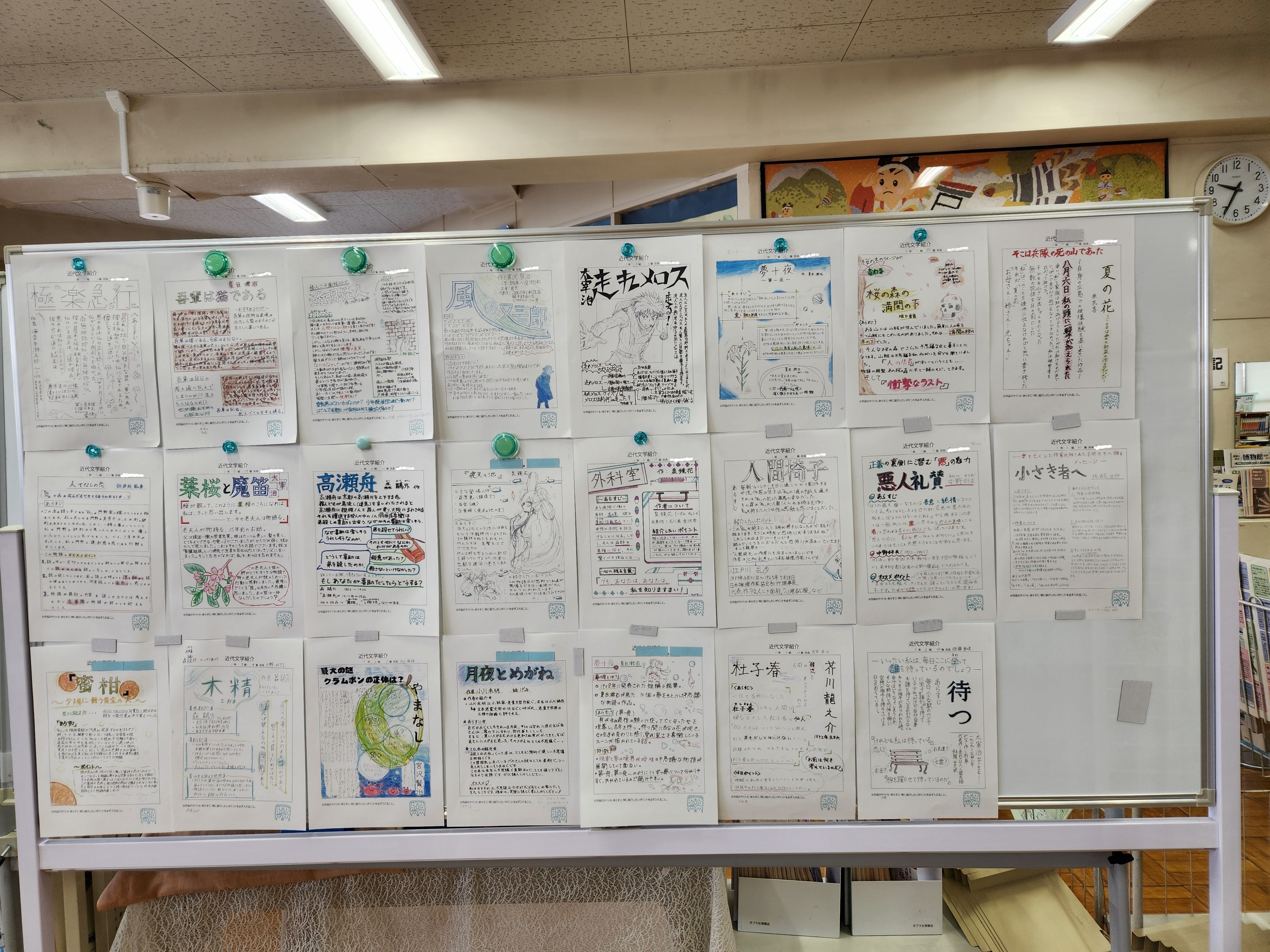

学校図書館に、1年生の生徒が国語の授業で作成した近代文学を紹介する「読書レビュー」が掲示されています。夏目漱石や森鴎外など、なかなか現代の中学生が読もうとすると抵抗のある近代文学ですが、読んだら面白い作品だからこそ100年以上経った今でも読み継がれているのです。是非興味をもってみてください!

「どんな道でも進まなければ山にたどり着かない」ノルウェーのことわざ

1月21日(火)

音楽室の前を通りかかった際、雅な音色が廊下に響き渡っていたので、思わず中へ入ってみると、1年生が琴の演奏を行っていました。練習している曲は「桜」でしょうか?いかにもお正月といった雰囲気でしばらくまったりとした気分を味合わせていただきました。こういう日本の伝統文化に触れることも大切な学習ですね。

2年生は技術の授業で、「埼玉県の特色を活かしたエネルギー開発」について話し合い活動を行っていました。埼玉県の特色をデータ化し、それに基づいたエネルギーを開発しようという学習です。熊谷の暑さによる人の汗を利用した発電、東京のベッドタウンであることから通勤ラッシュを利用した発電、学生の多さからダンスによる発電というように、中学生の発想力の豊かさに驚かされました。

「伝統が創造されるというのは、それが形を変化させるということである。伝統を創り得るものはまた伝統をこわし得るものでなければならぬ」三木清(哲学者)

1月20日(月)

給食朝礼が行われ、給食委員会が作成した動画が放映されました。給食調理員さんたちがどのように毎日美味しい給食を作ってくださっているのかといったことから、本校における給食の残飯状況や給食の人気ランキングなど、どれも興味深い話ばかりでした。日本中で一日に出る残飯の量が34万tというのは驚きました。一人ひとりが意識してフードロスに努めたいものですね。大原中学校の給食人気ランキング1位は揚げパンでした!王道のカレーライスを押しのけて堂々の栄誉!そして今日の給食のメニューはその揚げパン!各教室から揚げパンのお替りを競うじゃんけんが大きな声で学校中に響き渡っていました。

「新しい料理の発見は、新しい星の発見よりも人類を幸福にする」・・・ブリア・サヴァラン(フランスの政治家、美食家)

1月17日(金)

今日は3年生の職員に出張が重なり、途中から学年職員の数が足りなくなってしまいました。こういう時こそ校長&教頭の出番!二人で3年生のクラスに入り、生徒たちと一緒に給食を食べました。いつもは検食といって、給食開始の30分前に校長室で一人いただいているのですが、やはり大勢で食べる食事は楽しいです。本校では感染症予防の観点から黙食を続けているため、昔のようにワイワイと食事をすることはできませんでしたが、やはり「みんなと食べる」というこの空気感で幸せな気持ちになれます。3年生は後少しで給食は終了となりますが、みんなで一緒に同じものをたべたという思い出をいつまでも大切にしてほしいと思います。

「食べ物が口の中にあるかぎり、すべての問題はとりあえず解決済みだ」・・・フランツ・カフカ(ドイツの作家)

1月16日(木)

特別支援学級の作品展がお隣りの埼玉県障碍者交流センターをお借りして、今日と明日の2日間開催されています。会場には、生徒たちが作成した切り絵や書初め、立体作品などがびっしりと展示されていて、たくさんの職員や保護者で賑わっていました。どの作品もクオリティが高く、特に切り絵は一つひとつじっくり見入ってしまうほどきめ細かく、丁寧に仕上がっていました。また、会場では生徒たちによる小物類の頒布会も行われています。生徒たちの売り口上がとても上手で、皆ついつい財布のひもが緩んでいたようです。私もコースターとキーホルダー、しおりをそれぞれ2点ずつ購入させてもらいました。大切に使わせてもらいます!

「一番大切なのは人生を楽しむこと、幸せでいること。それが全てです」・・・オードリー・ヘップバーン

1月15日(水)

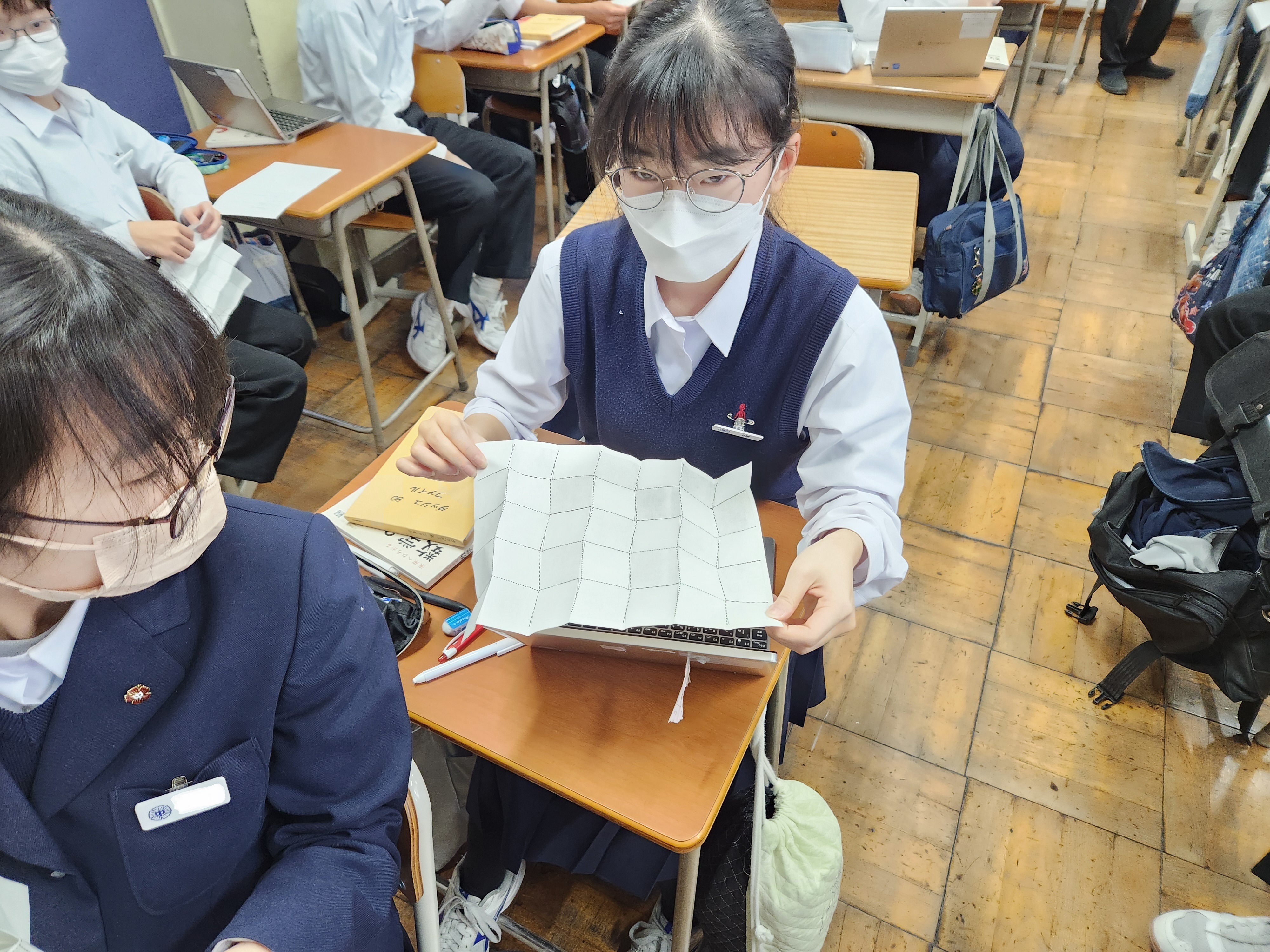

2年生は数学の授業で、平行四辺形について学ぶ一環として、「ミウラ折り」に挑戦していました。「ミウラ折り」とは、紙を平行四辺形に折り重ねることで、開閉時に紙に負担がかからず小さな力で広げることができるという、宇宙構造工学に基づいた折り技術のことだそうです。紙をジグザグに折っているだけのように見えて、これがなかなか難しそうでした。生徒たちは近くの友達に聞いて確認しながら、何度も折り直していました。身の回りには様々な形の図形がありますが、それぞれに役割や特別な機能というものがあるのですね。小さなことでも興味をもってそのことを調べてみると、そこに新しい発見があるのでしょうね!

「諸物の多様さと混乱のうちにではなく、つねに単純さの中に心理は見出される」・・・アイザック・ニュートン(数学者、物理学者、天文学者)

1月14日(火)

生徒会朝礼が行われ、各部の部長が新年の抱負を語りました。それぞれの決意を四文字熟語で表していましたが、みんながどのようなことを考えているのか、その意欲がよく伝わってきました。そしてどの部も非常に前向きな気持ちで日々の活動に取り組んでいることも分かり、とても頼もしく感じています。それぞれの部活動で掲げた目標は違うように思えますが、一つひとつの願いがかなった時、学校の中に一輪ずつ花が咲いたようになり、やがてはそれが広大な花畑のように、鮮やかな色彩でこの大原中学校のことを染めていってくれたら嬉しいです。今年も大原中学校の大躍進が期待」できそうです!みんな、頑張れ!!

「まだ何も書かれていない予定表 なんでも書ける これから書ける」・・・俵万智(歌人)

1月11日(土)

今日は今年度最後の土曜授業日でした。授業終了後、職員室で「不審者対応」の研修を行いました。実際に職員が「不審者」役になったロールプレイをとおして、現実に起きた場合、職員は生徒の安全を確保するためにどのような対応をすべきか協議しました。防犯カメラや人感センサー付ライトといった設備面の充実はもちろん、職員間のリレーションについてもしっかりとした取り決めをもつことにより、学校が全ての生徒にとって「安心・安全」な場所であるよう、組織で対応できるよう取り組んでいます。もちろん一番の理想はこうした研修を行ったスキルを発揮せずに終わることですが。「なくて当たり前」のことにもしっかりと備えておきたいものです。

「過去について知っているほど、将来に備えることができます」・・・セオドア・ルーズベルト(アメリカ合衆国第26代大統領)

1月10日(金)

3年生は、音楽の授業で歌舞伎の「勧進帳」を鑑賞していました。先代松本幸四郎演じる富樫左衛門と武蔵坊弁慶が安宅の関で対峙する名場面です。見事な台詞回しと無駄のない所作に生徒たちも真剣に見入っていました。いつか実際に歌舞伎座で本物を見て、その迫力にも触れてほしいと思いました。

2年生は、総合的な学習の時間で、3週間後に迫った舘岩自然の教室の事前学習を行っていました。舘岩の自然や歴史について、インターネットなどを使って調べ学習を行い、掲示物を作成しています。実際の雪国の生活を体験して、そこに住む人たちの生活の知恵を学んできてください。舘岩に行くと、全ての信号機が縦型になっていますがこれはなぜでしょう?舘岩の道路を車で走ると道の両端に「↓」の標識が立っていますが、これは何を意味しているでしょう?分かった生徒は校長室まで!

「何かを学ぶのに、自分自身で経験する以上に良い方法はない」・・・アルベルト・アインシュタイン(物理学者)

1月9日(木)

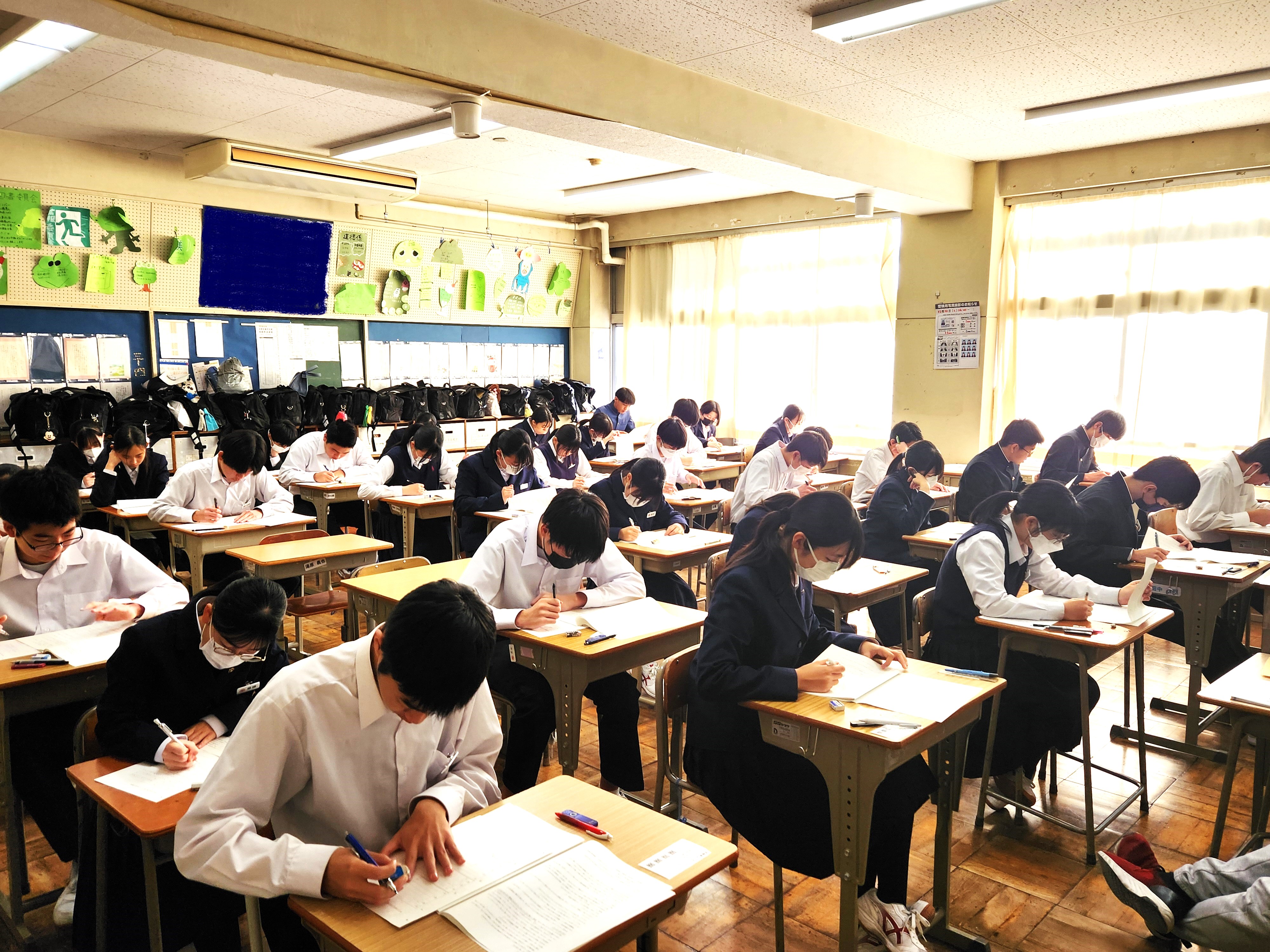

1年生では、さいたま市学習状況調査が行われました。これは市内の中学生の学力と学習内容の定着状況について調査し、今後の授業改善に活かされる目的で行われます。それにしても、この10年で中学生の学習スタイルが随分と様変わりしました。以前は生徒が一人一台端末を使用しながらテストの解答をする時代が来るなんて、想像もしていませんでした。テストというのは紙に向かってペンを走らせるのが常識と思っていましたが、コロナ禍を経て、すっかり教育のデジタル化が定着してしまいました。こうした社会常識の変化は、今後益々加速していくことでしょう。しかし、そうした中で常に自分らしく生きていくにはどうすればよいか、一人ひとりがしっかりと考えていく必要があるのではないでしょうか?

「いつだって自分らしくいること。そして自分を信じること。成功している人を真似ることだけはするな」・・・ブルース・リー(香港の映画俳優)

1月8日(水)

3年生は第3回の市学力検査が行われました。高校入試に向けた試金石ともなるこれが最後の試験ということもあり、皆真剣な表情で問題に向かい合っていました。いよいよ進路に向けて本番モード突入です!一方、1・2年生は身体測定が行われました。1学期と比較して、10cm以上伸びた生徒が大勢いることに驚かされました。毎日接していると分からないものですが、皆、心も身体も確実に成長しているんですね!これから少しずつ大人としての行動も求められるようになっていくことでしょう。一人前の人として、他者を思いやり寄り添える、そういった人間関係を構築していってもらうことを願っています。

「意志あるところに道は開ける」・・・エイブラハム・リンカーン(アメリカ合衆国第16代大統領)

1月7日(火)

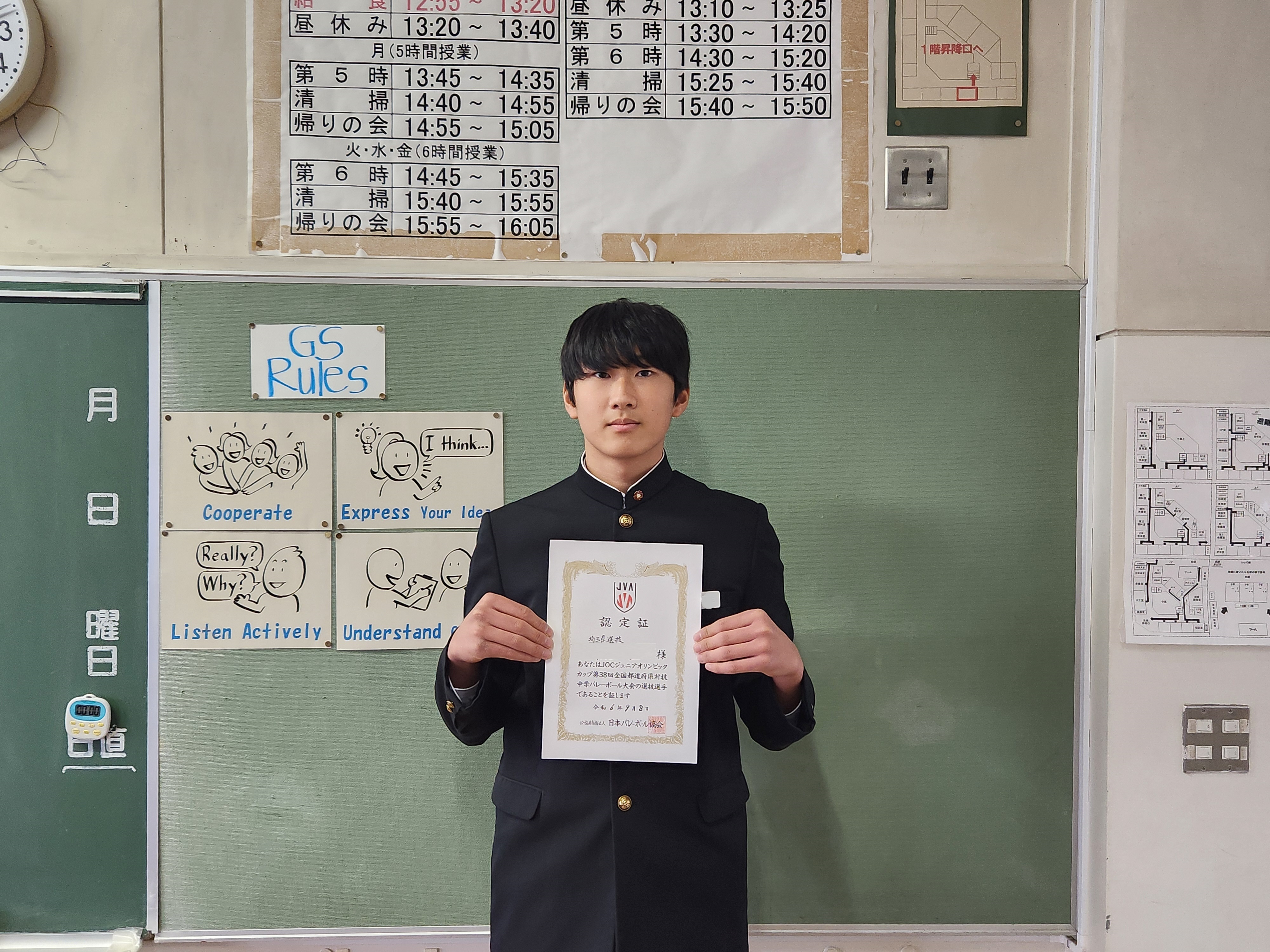

3学期は始まりました。今日は始業式がオンラインで行われましたが、各教室から聞こえてくる校歌に、ああ新しい年が始まったんだなと改めて感じさせられます。校長式辞では、今年やりたことを一つでも多く実行に移してほしいというお話をさせていただきました。まとめの学期が、生徒一人ひとりにとっての新たなスタートを切るための助走となってくれることを願っています。始業式終了後、12月末に大阪で行われたジュニアオリンピックカップ中学バレーボール大会埼玉県選抜選手の表彰が行われました。大会では他の選抜選手の誰よりも大きな声を出して仲間たちのことを盛り上げていました。更なる活躍を期待します!

「諸君にとってもっとも容易なことから始めたまえ。ともかくも始めることだ」・・・カール・ヒルティ(スイスの哲学者)

1月6日(月)

冬休み最終日。今日は、サイデン化学アリーナで女子卓球の冬季大会が行われました。本校の生徒たちは予選リーグ第1試合に登場。持ち前の明るさとチームワークで、1セットも落とすことなく完勝しました。応援の生徒たちも大きな声で仲間を鼓舞し続け、それが出場した選手にも元気を与える結果となったようです。今年も幸先の良いスタートが切れそうです。

3学期はこの1年間の総決算であると同時に、次のステージに向けた助走の機関でもあります。次のステージに立つ自分をしっかりとイメージして、「どんな自分になりたいか」、「どんなことをしたいか」を具体的に考えてください。明日、皆さんの元気な顔を見られることを楽しみにしています!

「好運は毎月やってくる。だが、これを迎える準備ができていなければ、ほとんど見過ごしてしまう。今月こそ好運を見逃すな」・・・デール・カーネギー(アメリカの実業家)

1月1日(水)

新年明けましておめでとうございます!

旧年中は、本校の教育活動にたくさんのご支援ご協力をいただき、ありがとうございました。本年は「未来創造プロジェクト」2年目。いよいよ制服の変更や様々な校則の見直しが具体的に動き出し、地域の皆様にも「これからの大原中学校」の在り方を指し示す重要な年になります。これからも地域に愛され、地域とともに歩む学校を目指して参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

6時51分、東の空に美しい初日の出を拝むことができました。朝陽を浴びた校舎も、今年の大原中の活躍を象徴しているように輝いています。みんなで良い年にしていきましょう!

「新しい年が来ると新しい年が笑いかけてくれた。汚れていない新鮮な風と光が、いつでも向こうから声をかけてくれた」・・・中田英寿(元サッカー日本代表)